独身男性も里親になれる? 話題のマンガ『人の息子』を読んで

独身男性が、里親として男の子を育てる、というお話。

と、知って読み始めましたが、『人の息子』ってなんだかキツいタイトルだな、というのが読む前の感想でした。

でも、内容はとても優しくて温かみがある、というのが読んだ後の感想です。

主人公の「旭」は、元保育士の漫画家で30歳独身。

保育士だった頃、旭は「高嶺(たかね)」君という少年の面倒を見ていました。ある日、高嶺君のお母さんは高嶺君を保育園に預けたまま行方不明になってしまいます。高嶺君は置き去りにされたのです。

後日、母親は無事に見つかりますが、高嶺君はそのまま児童相談所(以下、児相)に引き取られることになります。

「親は戻ってこない」と告げられたことを、旭は高嶺君に伝えることができません。結局、2人は「また明日あそぼうね!!」という、何もわからないまま児相に引き取られていく高嶺君のセリフを最後にお別れすることになります。

やりきれない気持ちを整理するため、高嶺君をモデルにした少年「タネ」が過酷な運命と戦う漫画を描き、それがヒットして旭は漫画家に転身。

3年後、児童養護施設で暮らす大きくなった高嶺君は、偶然にも旭が書いた漫画を読みます。自分そっくりの境遇を持つ主人公に驚く高嶺君。物語は、そんな高嶺君が作者宛てに送ったお手紙を、旭が読むところから始まります――。

その時、どうしてその人物はそう考えたのか、動いたのか、ということが生い立ちのレベルから丁寧に作りこまれており、「この人だったらこう考えるだろう」「こういう行動をする人なら、きっとこのくらいの経験をしているのではないか」と作者が色々想像し、悩みながら、丁寧に取材を行ってお話を描いたことが読み取れる気がしました。

*

現在、日本には親と暮らせない子どもが5万人弱いるといわれています。

理由は、親に置き去りにされた、虐待を理由に児童相談所が保護した、両親が亡くなった、など様々です。

そうした子どもたちは、高嶺君と同様に児相に一時保護されたのち、多くの場合は児童養護施設で暮らすことになります。

出典:和田一郎ほか「一時保護所の概要把握と入所児童の実態調査」/厚生労働省「社会的養護の現状について」2016年7月

コロナ禍で児童虐待や貧困のリスクが高まっている、という声をよく聞くことを考えると、もしかするとこの先、その人数がさらに増えることもあるかもしれません。

さて、そういった子どもが預けられる先には、児童養護施設の他にも代表的なものとして「里親」があります。里親というのは、養子縁組とは異なり、子どもの戸籍は実親の家に入ったまま、一時的に子どもを預かって養育を行う人たちのことです。

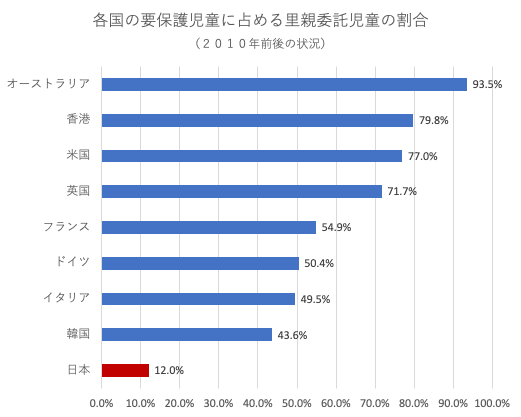

じつは、日本は海外と比較して、子どもの里親委託率が非常に低いことを御存知でしたでしょうか?

出典:平成31年1月 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課「社会的養育の推進に向けて」

子どもにとっては、より家庭的な環境で養育されることが望ましいとされています。ゆえに、「日本も里親への委託数を増やしていこう」というのが、現在の国の方針です。

しかし、実際に児相が子どもを里親に委託するまでには高いハードルがあります。

経済力は十分か、仕事や病気で動けない時に代わりに子どもの面倒を見てくれる人はいるか、家族の理解はあるか、そして、自分の子どもでなくても愛情をもって育てられるか……。

特に独身の男性ともなると、制度上は問題がなくても、上記の理由から児相も安心して委託しにくい。このマンガの中でも「高嶺君を里親として預かりたい」という旭の提案が、児童福祉司さん(児相の職員)にバッサリと却下される場面があります。

また、里親制度が広がらない背景にはもうひとつ、「そもそも里親制度の仕組み自体が知られていない」という理由もあります。

たしかに多くの人にとって、里親制度はなじみのない制度かもしれません。自分の知らない世界は、存在することにすら気づくのが難しい時もあります。

しかしこのマンガを読み、「もし自分が高嶺だったら」「旭だったら」と考えてみれば、自分の知らない世界、想像すら難しい世界の存在に気づくことができるのではないかと思います。

「今度は迎えが来るまでずっと一緒に待つから…」

これは、1巻の最後に出てくる非常に象徴的なシーンのセリフです。

『人の息子』はまだ1巻までしか出版されておらず、旭もまだ「これから里親になろうとしている」という段階でしかありません。はたして旭は、里親になることができるのでしょうか? 続きを楽しみにしています!

執筆:信崎謙太 Living in Peace こどもPJメンバー。本業にて蓄電池メーカーに勤めるかたわら、Living in Peaceのメンバーとして、広報活動や児童養護施設支援などに取り組んでいる。学生の時の夢は漫画家。

編集:大沼楽

――お知らせ――

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました! ぜひ「スキ(ページ下部のハートマークをクリック)」やSNSシェアで応援してください!

【募集】Living in Peaceの活動はみなさまのご支援により成り立っております。また、メンバーも随時募集中です! 詳しくはコチラからご覧ください!