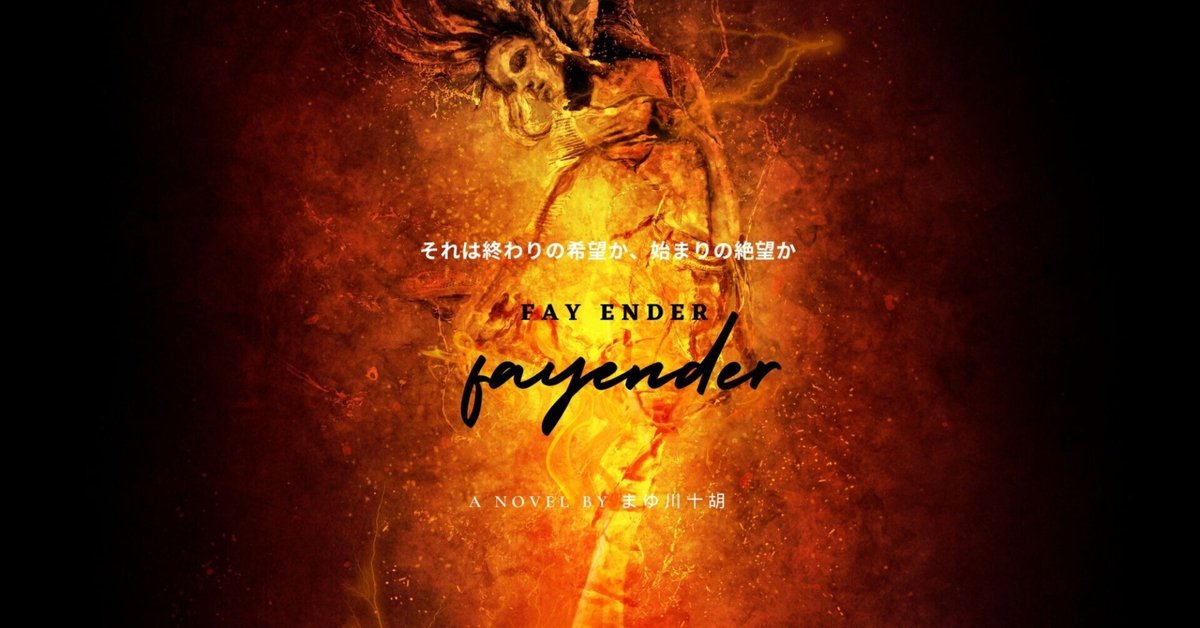

フェイ・エンダー/おわりびと⑮ 第二章 力の発現「2-4 崩壊の危機」

第二章 力の発現

2-4 崩壊の危機

(前作 「 2-3 再会② 」 のつづき )

安全な場所まで這い上がり、なぜ自分たちが助かったのか腑に落ちないまま、三人はその場にへたり込んだ。

対照的に、フィオランはまったく疲れたそぶりも見せずに長身の人物と話し込んでいる。

まだ上空を悠々と泳いでいる火竜の明かりを受けて鮮やかに燃える赤毛を、エリサは忌々し気に見据えた。

「あなたがフィオランだったのね」

声をかけられてフィオランは振り返った。緑の眼が興味深そうにきらりと光って見えた。

「まるでナゾナゾ大会だな。どいつこもいつも初対面だってえのに俺をご存じとくる。一体俺に何の用があるんだというんだ? 別嬪さん」

「エリサよ。その狎れ慣れしい口の利き方はやめてちょうだい。酒場ではもっと丁寧に接してくれてたわ」

柳眉を逆立ててとはまさにこのことで、エリサは惚れ惚れするような目つきで睨んできた。

「やめようにも、生憎これが俺の喋り方なんでね。慣れてくれるしかない」

仕事向きの顔をきれいさっぱり脱ぎ捨てたフィオランは、小憎らしいほどふてぶてしかった。

「何の用か知りたかったら、あの時逃げなければよかったのよ。自分を捜しているとわかったから逃げたんでしょう? 偽名まで使って」

ちらりと、まだ地面にへばっているベヒルに目をやると、恨めしそうな目つきで見返された。

「捜し人は自分だと、正直に名乗ってくれたらこんな面倒なことにはならなかったわ。まあ、どうしてそれがわかったのかは不思議だけど」

これを聞いてフィオランは鼻を鳴らした。

「おいおい、ねえさん。それは後の祭りってもんだろ。あの時こうしてたら…なんて言い出してたら切りがねえ。それにあんたらがどこの誰か、ましてや腹の中にどんな企みを持っているのかわからてねえってのに、名乗り出るトンマはいねえよ。もっと現実的に考えたらどうだ」

「なんですって?」

「まあ、エリサ。彼が言うのももっともなことだ。それに済んだことはともかく、こうして奇跡的に助かって無事に再会できたことを喜ばねば」

ムキになった女を宥めようと割り込んできたのは、騎士か貴公子かといった風情の連れ合いの男だった。男はフィオランに改めて向き直り、律儀に礼を述べた。

「君に命を救われたな、フィオラン。わたしはアーネス・ラムトン。覚えてくれていたら嬉しいんだが」

「俺は記憶力がいいんでね。一度会った人間は忘れない。……で、あんたの正式な身分は? まさか一介の庶民のラムトンさんじゃあないんだろう?」

早速の鋭い切り込みにアーネスは苦笑した。

おいおい自分たちの要件も含めて話そうと思っていたが、どうやら相手はそんな悠長な手順を踏むつもりはないらしい。

表情を改めたアーネスは、姿勢を正して名乗り直した。

「クライスル子爵アーネス・ラムトン。こちらはマーレー女伯エリサ・クローリー。我々はラダーン国王太子殿下の意向に従い、あなたを捜しに来たのです。フィオラン」

アーネスの背後には不服顔のエリサがこちらを窺っている。

自分を捜している大元の正体がまさか王家だったとは。

予想を大きく外れ、フィオランの推理は一から組み立て直しとなった。

てっきり、妙な秘密結社か異能者軍団を寄せ集めた胡散臭い組織関連だろうと考えていたのだ。

「取り込み中申し訳ないが、話は後にしてくれないか? まず避難が先だ」

ヴィーの美声が耳を打ち、一同振り返った。

目を向けると、ヴィーは珍しく困ったような表情で落ち着かなげだった。

間近で今初めてまともにヴィーを見た二人のラダーン貴族は、幻でも見たようにぽかんと口を開けている。

「どうしたんだ?」

「こ、こちらは? あなたのご友人か? フィオラン」

ヴィーの様子が気になったフィオランの声とアーネスの声が重なった。

声がすっかり裏返ってしまっている。

「え? あ、ああ。旅の道先案内を頼んでいる人で……」

だがフィオランの紹介も待たずに、アーネスは目の前の麗人へ向かって宮廷風のお辞儀をしてみせた。

「わたしはクライスル子爵アーネス。お名前を窺ってもよろしいですか? 美しい方」

ヴィーの眼が点になる光景をフィオランは初めて見た。

ゆっくりと瞬きをした後、その仕草にもアーネスは陶然となっていたが、けんもほろろにこう言った。

「話は後だと申し上げたはずだ。悠長に名乗り合っている場合ではない。

さっさとこの場から退却しないと命はないぞ」

危険を前にして、この時も真っ先に動いたのはエリサであった。

黙ってアーネスの二の腕を掴み、強引に歩き出した。

「この方角でいいのかしら?」

「ああ、できるだけ急いで」

エリサたちに続いて、フィオランは疲れ切っているベヒルに肩を貸し、

後を追った。

大空間を抜け、狭い通路に入り込んだところで何気なく後ろを振り向いた。

当然、最後尾についているだろうと思っていたヴィーの姿がない。

嫌な予感がした。早く避難しろと言われた時点で気づくべきだった。

自然の摂理に背く術を行使することについて、ヴィーはあれほどその危険を訴えていたというのに。

フィオランは前方を行く二人を呼び止めて、憔悴しきったベヒルを渡した。

「悪いが、俺のダチを頼むぜ」

「どこへ行くの?」

「大丈夫だ。先へ行ってろ」

呼び止めるエリサたちを振り切って、フィオランは先ほどの場所まで駆け戻った。

大空間に飛び出した途端、凄まじい突風に足をすくわれそうになり、慌てて岩肌にかじりついた。

強烈な暴風に負けじと目をこじ開け、目の前に繰り広げられる光景に愕然とする。

イアンたち魔道士が開けた大穴が伸縮を繰り返し、そのたびに大風が起こり、周囲の岩盤が崩れ始めていた。

岩や石が降る中、その暴走した空間へ片手を向けて佇むほっそりとした長身。

フィオランは無我夢中で地面を蹴った。

「馬鹿野郎っ! 一人でなにやってんだ!」

頭上から、人の頭くらいはある岩が降ってくる。寸での所でヴィーをかばい、フィオランは怒鳴った。

突如、背後から抱きしめてきた相手の顔を見て、ヴィーは軽く目を見張っている。

「どうして戻ってきた」

「どうしてって――あんた馬鹿か? 置いていけるわけないだろうが!」

瞬間的に逆上したが、相手を無事に捕まえられて安心したのか興奮はすぐに収まった。

「あんまり薄情なこと言ってくれるなよな」

耳元で呟かれ、ヴィーはなんともいえない不思議な表情を浮かべた。

「俺が必要なら素直にそう言ってくれ。あんた一人じゃあ手に余るんだろ?」

「言ってくれる。その自信はどこから来ると聞きたいところだが、おまえの力を貸してくれるとありがたい」

穴の伸縮を押さえるのによほど手こずっているのか、額に汗が噴き出していた。あの地獄の絶壁降りでさえ、汗一つかかなかった人間が。

「どうすればいいんだ?」

「あの急激な伸縮を抑えなければならない。伸縮による波動のせいで、この洞窟全体が崩壊する。穴を暴走させたまま消滅させてしまうと、この辺り一帯の地殻に大きな打撃を与えてしまう。つまり、大地震が引き起こされる。そうならないためには、伸縮を抑えた後、慎重に穴を消滅させるしかない」

「そんな物騒なものをこしらえたのかよ、あの野郎」

フィオランは真顔で吐き捨てた。

この始末をどうやってするつもりだったのか。いや、あのヴィーとの問答からして、それも些末な事として気にも留めていないのだろう。

「穴を落ち着かせてくれ。わたしは補助に回る」

「ど、どうやって――」

穴に向かって両の掌をかざした途端、とてつもない力で跳ね返される衝撃を受けた。

「この空間すべてが本来の静に戻らなければならない。想像の連鎖だ。穴を説き伏せろ」

「わ、訳のわからねえことばかり言いやがって」

悪態をつきながらも、反射的に作業に取り掛かっていた。

意識を穴に集中してみてわかった。穴自体が生きている。

ついでにいえば、この大空間にたゆたう無味無臭無形の空気もだ。

人間や動物のそれとは大分意味合いは違うが、あるべくしてそこにある意味を持ったこの世の構成物だ。

この穴にしても、恐らく異界を頭の中に蘇らせたものだ。ありとあらゆる情景を映像として流れるままに任せた。

まさに想像の連鎖だった。

体の奥から大量の力が放出され、暴れる大穴を宥めるように取り巻いていく。

ひと際大きな揺れと共に爆風が二人を襲った。

伸縮が終息する兆しだったが、彼らがいる大広間がそれに持ち堪えられなかった。

天井の岩盤に亀裂が入り、巨大な岩が次々と落下しだした。

洞窟を支える岩盤が巨人の鑿で削がれたかのように倒れていく。

崩壊が始まった。

強張った顔でフィオランは悪夢のような光景を見渡した。

――失敗したか?

走って飛び退いても逃げきれないほど大きな岩盤が彼らの頭上へ倒れてきた。

~次作 「 第三章 太古の記憶 3-1 ドワーフの王 」 へつづく