教員採用試験【生徒指導】2025年直前予想問題✨個別課題Ver.✨

前回の投稿では、「2025年直前予想問題✨生徒指導の基本Ver.✨」として、生徒指導の定義や目的について詳しく解説しました。

今回は、「個別課題Ver.」として、いじめ、不登校、虐待といった具体的な課題に焦点を当てます。これらのテーマは、各自治体の教員採用試験で出題される生徒指導に関する問題の中でも特に頻出です。

試験では、生徒指導の問題数は1〜2問程度に限られる傾向にあります。そのため、いじめ、不登校、虐待といったテーマを重点的に学び、関連する法律や通知、例えば「いじめ防止対策推進法」や「不登校児童生徒への支援のあり方について(通知)」などをしっかりと理解することが重要です。

本稿では✨個別課題Ver.✨の予想問題について解説します。

プリントもダウンロードできるようにしておきます。

お役立てください。

単に問題をこなすだけでは、解答力を高めることはできません。以下のように、間違えなくなるまで繰り返し解くことが、学習効率を大幅に上げるための効果的なポイントです。

問題を解きながら、間違えた箇所に印をつけます。

すべての問題を解き終えたら、間違えた箇所に戻って復習します。

このサイクルを繰り返し、間違いを完全になくしていきます。

この流れを何度も繰り返し、間違いをなくしていくことで、確実に解答力が向上します👍

問1 次の文は「生徒指導提要」(令和4年12月) の「4.2 いじめの防止等の対策のための組織と計画」に示された内容です。誤っているものを1つ選びなさい。

ア. 学校いじめ対策組織の役割として、学校のいじめ防止基本方針に基づく年間指導計画の作成・実行の中核的役割を果たすことが挙げられる。

イ. いじめへの対応に当たっては、学校いじめ対策 「組織を起点として、教職員全員の共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行うことが求められており、教職員一人一人が、いじめの情報を学校いじめ対策組織に報告・共有する義務がある。

ウ. 学校いじめ対策組織は、いじめの重大事態の調査を学校主体で行う場合に、調査組織の母体にもなる。

エ. 学校いじめ対策組織の構成メンバーは、校長、副校長や教頭、主幹教諭、生徒指導主事、教務主任、 学年主任、養護教諭、教育相談コーディネーター、特別支援教育コーディネーターなどから、学校の規模や実態に応じて決定する。さらに、心理や福祉の専門家である SC や SSW、弁護士、医師、警察官経験者などの外部専門家を加えることで、多角的な視点からの状況の評価や幅広い対応が可能になります。

オ. 学校いじめ対策組織が、いじめの未然防止、早期発見、事実確認、事案への対処等を的確に進めるためには、スクールカウンセラーの専門的な助言の下、生徒指導主事などを中心として協働的な指導・相談体制を構築することが不可欠である。

生徒指導提要の「4.2 いじめの防止等の対策のための組織と計画」は、試験で頻出のポイントです。しっかりと確認しておきましょう。この分野では、正誤問題や穴埋め問題が出題されることがあります。特に、正誤問題では問題文で強調した部分(その他)が空欄になる場合があるので、対応できるようにしておきましょう。

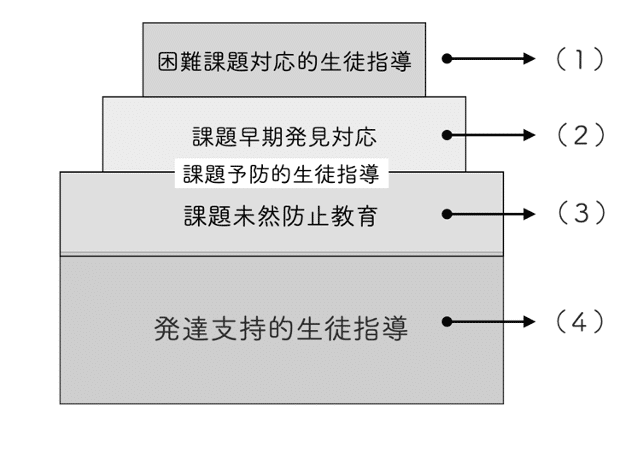

問2 次の文は「生徒指導提要」(令和4年12月) の「4.3 いじめに関する生徒指導の重層的支援構造」に示された内容です。発達支持的生徒指導に説明したものをA,課題未然防止教育について説明したものをB、課題早期発見対応について説明したものをC、困難課題対応的生徒指導について説明したものをDとした場合,その組み合わせとして最も適切なものを,あとから一つ選びなさい。

ア. 児童生徒が人権意識を高め、共生的な社会の一員として市民性を身に付けるような働きかけを日常の教育活動を通して行うことが、いじめ防止につながると考えることができる。A

イ. 児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することにより、いじめに対して正面から向き合うことができるような実践的な取組を充実させる。B

ウ. できるだけ早い段階から、SC や SSW 等を交えたケース会議で丁寧なアセスメントを行い、多角的な視点から組織的対応を進めることが求められる。D

エ. いじめに気付くには、表面的な言動だけを見るのではなく、その背後にどのような感情があるのかに思いを馳せる必要がある。そのためには、児童生徒の表情や学級・ホームルームの雰囲気から違和感に気付き、いじめの兆候を察知しようとする姿勢が求められる。C

① ア. A イ.B ウ.C エ.D

② ア. C イ.A ウ.B エ.D

③ ア. A イ.B ウ.D エ.C

④ ア. B イ.D ウ.A エ.C

⑤ ア. D イ.C ウ.B エ.A

生徒指導提要の「4.3 いじめに関する生徒指導の重層的支援構造」も重要なポイントです。ここでは、「発達支持的指導」を基本としながら、「課題未然防止教育」、「課題早期発見対応」、「困難課題対応的生徒指導」を重ねて組み合わせることで、いじめ問題に対応することを求めています。それぞれの取り組み内容をしっかりと理解しておきましょう。具体的には、

発達支持的指導:生徒の成長を支える基本的な指導。

課題未然防止教育:いじめが起こらないように予防する教育。

課題早期発見対応:いじめの兆候を早く見つけ、迅速に対応すること。

困難課題対応的生徒指導:深刻ないじめに対して適切に対処する指導。

これらの取り組みを理解し、実践することが重要です。

問3 次の各文は、「いじめ防止対策推進法」の一部です。空欄に当てはまる語句の正しい組み合わせを、あとから1つ選びなさい。

第2条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の( ① )にある他の児童等が行う( ② )的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の( ③ )いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

第8条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等が( ④ )ときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

A ①人的関係 ②精神 ③学内外を問わず ④いじめを受けていると思われる

B ①人間関係 ②心理 ③管理下において ④いじめを受けていると思われる

C ①人間関係 ②精神 ③内外を問わず ④いじめを受けている

D ①人的関係 ②心理 ③内外を問わず ④いじめを受けていると思われる

E ①人的関係 ②心理 ③管理下において ④いじめを受けている

「いじめ防止対策推進法」の対策は非常に重要です。この法律の第1条(目的)から第30条(公立の学校における対応)までの条文をしっかりと理解しておくことは、いじめ問題に適切に対応するために必要不可欠です。

第2条(定義)、第3条(基本理念)、第8条(学校及び学校の教職員の責務)は、教員採用試験でも頻出です。それぞれの条文に含まれる「人的関係」「心理的又は物理的」などキーワードを正確に記憶しておきましょう。協調部分は、空欄になる可能性があります。

問4 次の文は、いじめ防止対策推進法第19条の一部です。各文の正誤の組合せとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の(ア)流通性、発信者の(イ)秘匿性その他のインターネットを通じて送信される情報の(ウ)特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び(エ)効率的に対処することができるよう、これらの者に 対し、必要な啓発活動を行うものとする。

A ア○ イ○ ウ○ エ○

B ア○ イ× ウ○ エ×

C ア× イ○ ウ× エ○

D ア× イ× ウ○ エ○

E ア○ イ○ ウ× エ×

近年、SNSによる誹謗中傷やネットいじめが急増し、深刻な問題となっています。特に、情報の「流通性」や「匿名性」の高さが、いじめの発見や対応を困難にしています。これを受け、いじめ防止対策推進法第19条では、学校や設置者に「特性」を踏まえた「啓発活動」を義務付けています。教員採用試験でもこのテーマが出題されるため、しっかりと対策をしておきましょう。

問5 次の文は「いじめ防止対策推進法」に関する記述です。正しいものを2つ選ぶとき、その組み合わせを選びなさい。

ア. 学校は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。(第9条:保護者の責務等)

イ. 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。(第22条:学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

ウ. 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは教育委員会と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに教育委員会に通報し、適切に、援助を求めなければならない。(第23条:いじめに対する措置)

エ. 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して体罰を加えるものとする。(第25条:校長及び教員による懲戒)

オ. 学校の設置者又はその設置する学校、次に掲げる場合には、その重大事態に対処し、(略) 速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に関わる事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じたとき。(第28条:学校の設置者又はその設置する学校による対処)

A-ア、オ B-イ、ウ C-イ、オ D-ウ、オ E-ウ、エ

「いじめ防止対策推進法」の中で、正誤問題などでよく出題される条文をまとめてみました。ただし、先ほども述べたように、第1条(目的)から第30条(公立の学校における対応)までの条文をしっかりと理解しておくことが大切です。

問6 次の各文のうち、「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成29年3月改定)の内容としてを1つ選びなさい。

ア. 学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが必要である。

イ. いじめの加害・被害という二者関係だけでなく、学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序性や閉塞性)、「傍観者」としてはやし立てたり面白がったりする存在や、周辺で暗黙の了解を与えている「観衆」の存在にも注意を払い。集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるようにすることが必要である。

ウ. 嫌がらせやいじわる等の「暴力を伴わないいじめ」は、「暴力を伴ういじめ」と異なり、生命又は身体に重大な危険を生じさせることはないが、その一方でどの子供にも起こりうるものであることから、児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。

エ. いじめの発見・通報を受けた場合には、学級担任を中心に速やかに組織的に対応し、被害児童生徒を守り通すとともに、加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の成長を旨として、教育的配慮のもと、毅然とした態度で指導する。

オ. いじめが止んでいる状態というのは、その行為が止んでいる状態が少なくとも30日継続していることをいう。

「いじめの防止等のための基本的な方針」からの出題は少し落ち着いてきています。しかし、「第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項」の中でも、「5 いじめの定義」から「7 いじめの防止等に関する基本的考え方」までの部分は重要です。この範囲は特に理解を深めておくことをおすすめします。

問7 次の文章は、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(令和6年8月改定)からの抜粋です。空欄に当てはまる語句の正しい組み合わせを、あとから1つ選びなさい。

(1)重大事態の定義

• 法第28条第1項においては、いじめの重大事態の定義は「いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、( ① )又は財産に重大な被害が生じた( ② )があると認めるとき」(第1号)、「いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている( ② )があると認めるとき」(第2号)とされている。

• 改めて、重大事態は、( ③ )が確定した段階を重大事態と呼ぶのではなく、「いじめにより重大な被害が生じた疑い」、「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」の段階を重大事態と言い、この段階から対応を開始することを認識しなければならない。

• 不登校重大事態については、不登校の定義を踏まえ、年間( ④ )の欠席を目安とするが、児童生徒が一定期間、連続して欠席しており、その要因としていじめが考えられるような場合には、学校は、欠席期間が年間( ④ )に到達する前から設置者に報告・相談し、情報共有を図るとともに、重大事態に該当するか否かの判断を学校が行う場合は、よく設置者と協議するなど、丁寧に対応することが必要である。

A ①身心 ②事実 ③加害者 ④30日

B ①尊厳 ②疑い ③加害者 ④3ヶ月

C ①尊厳 ②事実 ③事実関係 ④30日

D ①身心 ②疑い ③事実関係 ④30日

E ①身心 ②疑い ③加害者 ④3ヶ月

いじめ問題は年々深刻化しており、重大な事態に発展するケースも増えています。文部科学省は、いじめを早期に発見し、迅速に対応するため、また重大ないじめ事態が起きた際に適切に調査し、再発を防ぐためのガイドラインを策定しています。このガイドラインから出題される問題は多くありませんが、「疑いの段階で対応する」といった重要なポイントはしっかり確認しておきましょう。

問8 次の文章は、生徒指導提要(令和4年12月)の「10.1.4 (不登校児童生徒への)支援の目標」の一部です。空欄にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

不登校児童生徒への支援の目標は、将来、児童生徒が精神的にも経済的にも自立し、( ① )を送れるような社会的自立を果たすことです。そのため、不登校児童生徒への支援においては、学校に登校するという結果のみを目標とするのではなく、児童生徒が( ② )を主体的に捉え、社会的自立を目指せるように支援を行うことが求められます。

(中略) 不登校で苦しんでいる児童生徒への支援の第一歩は、将来の社会的自立に向けて、現在の生活の中で、「傷ついた( ③ )を回復する」、「コミュニケーションカやソーシャルスキルを身に付ける」、「人に上手に( ④ )を出せる」ようになることを身近で支えることに他なりません。

A ①豊かな人生 ②将来の夢 ③自己存在感 ④SOS

B ①幸せな生活 ②自らの進路 ③自己肯定感 ④SOS

C ①豊かな人生 ②将来の夢 ③自己肯定感 ④ヘルプ

D ①豊かな人生 ②自らの進路 ③自己肯定感 ④SOS

E ①幸せな生活 ②自分自身 ③自己存在感 ④ヘルプ

この問題は、生徒指導提要の「10.1.4 不登校児童生徒への支援の目標」の一部を扱っています。ここで重要なのは、支援の目標が単に「学校に登校させること」だけではなく、「社会的自立を目指す」といった、不登校の児童生徒にとって非常に大切な視点を含んでいることです。この強調部分は空欄問題として出題されることが多いので、しっかりと理解し、覚えておきましょう。

問9 次の文章は、生徒指導提要(令和4年12月)の「第10章 不登校」の一部です。各文の正誤の組合せとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

ア. 不登校は「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間 20 日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義されている。

イ. 不登校の原因や状態像が多様化する中、神経症的な不登校には「待つこと」も必要だが、単に「待つ」だけでなく、児童生徒の状態や必要な支援を見極め、個別の状況に応じた適切な関わりが重要とされている。

ウ. 「なぜ行けなくなったのか」と原因のみを追求したり、「どうしたら行けるか」という方法のみにこだわったりするのではなく、どのような学校であれば行けるのかという支援ニーズや、本人としてはどうありたいのかという不登校児童生徒の気持ちを理解し、思いに寄り添いつつ、アセスメントに基づく個に応じた具体的な支援を行うことが重要である。

エ. 特別支援コーディネーターが主導し、昼休みや放課後を活用して臨機応変に会議を持つことが望ましい。コーディネーターがファシリテーターとして機能できるよう、職場の雰囲気や体制づくりも重要である。

オ. SCやSSWとの連携において、学校配置のSCやSSWが教職員として位置付けられていることを認識した上で、不登校児童生徒への関わりをSCやSSWなどの専門家に全面的に委ねるなど、より効果的な支援を実現することが求められる。

A ア× イ○ ウ○ エ× オ○

B ア○ イ× ウ× エ○ オ○

C ア○ イ○ ウ× エ○ オ×

D ア× イ○ ウ× エ○ オ×

E ア× イ× ウ○ エ× オ○

ア. の文章は、文部科学省による不登校の定義です。「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくともできない状況にあるため年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたものをいう」ことを確認しておきましょう。

問10 次の図は、「生徒指導提要」(令和4年)「不登校対応の重層的支援構造」として示された図です。(1)~(2)に対応する内容を、ア~エから選びなさい。

ア. 児童生徒にとって、学校が安全・安心な居場所となるための「魅力ある学校づくり」「わかりやすい授業」の工夫

イ. ケース会議に基づく、不登校児童生徒に対する家庭訪問、SC、SSW等によるカウンセリング、及び別室登校や公害関係機関と連携した継続的支援

ウ. 休み始めの段階でのアセスメント(スクリーニング会議)と、教職員、SC、SSW、保護者の連携・協力による支援の開始

エ. 児童生徒のSOSを出す力の獲得と、教職員の児童生徒の変化に気づき、SOSを受け止める力の向上、及び教育相談体制の充実

不登校対応の重層支持構造の4層を答える問題は、それぞれの目的を理解していれば、それほど難しくありません。

発達支持的生徒指導(生徒の成長を支える)

課題早期発見対応(問題を早めに見つけて対処する)

課題未然防止教育(問題が起こらないように予防する)

困難課題対応的生徒指導(深刻な問題に対応する)

これらの意図を整理しながら、問題に取り組んで確認しておきましょう。

問11 次の文は、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」です。空欄にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

不登校児童生徒への支援は、「( ① )」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、( ② )ことを目指す必要があること。また、児童生徒によっては、不登校の時期が休養や ( ③ )等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや ( ④ ) 上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること。

A ①社会に復帰する ②社会的に自立する ③自分を見つめ直す ④生徒指導

B ①学校に登校する ②社会的に自立する ③自分を見つめ直す ④進路選択

C ①社会に復帰する ②保護者から自立する ③自分を見つめ直す ④進路選択

D ①学校に登校する ②保護者から自立する ③趣味に熱中する ④進路選択

E ①社会に復帰する ②社会的に自立する ③趣味に熱中する ④生徒指導

「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」ですが、「生徒指導提要の不登校に留意点」ににも同じ文章が明示されています。頻出の内容なので、しっかり確認しておきましょう。

問12 次の文章は、「誰1人取り残さない学びの保障に向けた不登校対策C O C O R Oプラン」(令和4年3月)の大臣メッセージです。空欄にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

小・中・高等学校の不登校の児童生徒が急増し約( ① )人となりました。(中略)

また、90日以上の不登校であるにもかかわらず、学校内外の専門機関等で相談・指導等を受けていない小・中学生が ( ② )人に上ります。

私は、不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにすることを目指します。そして、子供たちに、「大丈夫」と思っていただけるよう、徹底的に寄り添っていきます。

このため、教育行政の責任者として、私は、

1 不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、( ③ )環境を整える

2 心の小さなSOSを見逃さず、「( ④ ) 」で支援する

3 学校の風土の「見える化」を通して、学校を「みんなが安心して学べる」場所にする

ことにより、誰一人取り残されない学びの保障を社会全体で実現していきます。

この考えの下、この度、この COCOLOプランをとりまとめました。

A ①30万 ②2千 ③学びたいと思った時に学べる ④総合的なサポート体制

B ①3万 ②4.6 万 ③柔軟な学習機会を提供する ④チーム学校

C ①30万 ②2千 ③柔軟な学習機会を提供する ④総合的なサポート体制

D ①3万 ②2千 ③学びたいと思った時に学べる ④チーム学校

E ①30万 ②4.6 万 ③学びたいと思った時に学べる ④チーム学校

小・中・高校で不登校の児童生徒は約30万人もおり、そのうち90日以上不登校でありながら、学校内外の専門機関で相談や指導を受けていない小・中学生が4.6万人もいるそうです。これほど多くの子どもたちが、学校に通えず苦しんでいるのですね…。文部科学省も「不登校特例校」や「校内教育支援センター(スペシャルサポートルーム等)」の設置を進めていますが、依然として大きな改善には至っていません。

問13 次の文章は、生徒指導提要(令和4年12月)の「7.1.2 児童虐待の定義」の一部です。各文の正誤の組合せとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

ア. 身体的虐待とは、児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」と規定され、生じるおそれのある暴行、つまりまだ外傷のないものを含むため、けがの有無とは別に、暴行の可能性の有無で判断することが必要。

イ. 性的虐待とは、児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること」と規定され、子供を児童ポルノの被写体にすることなども含む。

ウ. 心理的虐待とは、児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、兄弟姉妹など同居人が行う暴力などの虐待行為を保護者が止めないことや、自宅に子供だけを残して長期に渡って外出をすることや車中に放置することなども該当する。

エ. ネグレクトとは、児童に対する直接的な著しい暴言又は著しく拒絶的な対応によって、児童に著しい心的外傷を与えることである。

A ア○ イ○ ウ○ エ×

B ア○ イ× ウ× エ○

C ア○ イ○ ウ× エ○

D ア× イ× ウ○ エ×

E ア○ イ○ ウ× エ×

児童虐待の定義を問う基本問題です。「身体的虐待」「性的虐待」「心理的虐待」「ネグレクト」の4種類の虐待について、理解しておきましょう。

問14 次の文章は、「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」(令和元年5月)の一部です。空欄に入る適語を1つずつ選びなさい。

ア 学校等及びその設置者においては、保護者から情報 元に関する開示の求めがあった場合には、( a )こととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応すること。

A 情報元を速やかに保護者に伝える

B 情報元に許可を得るまでは保護者に伝えない

C 情報元を保護者に伝えない

イ 保護者から、学校等及びその設置者に対して( b )や暴力の行使等が予測される場合には、速やかに市町村・児童相談所・警察等の関係機関や弁護士等の専家と情報共有をすることとし、関係機関が連携し対応すること。

A 過度な期待

B 威圧的な要求

C 一方的な言動

ウ 要保護児童等が休業日を除き、引き続き( c )以上欠席した場合には、理由の如何にかかわらず速やかに市町村又は児童相談所に情報提供すること。

A 7日

B 10日

C 30日

この問題は、児童虐待対応に関する基本的な知識を問うものです。

ア )学校等が児童虐待の情報を得た場合、情報元を明かすことで児童や通報者が危険にさらされる恐れがあることから情報元を保護者に伝えないことが原則です。

イ)保護者が学校に対して威圧的な要求をする場合、適切な対応が求められます。例えば、学校に対して無理な要求を押しつけたり、職員に対して威嚇的な態度をとったりすることが該当します。このような場合、速やかに関係機関と情報共有し、連携して対応することが重要です。

ウ)要保護児童が30日以上連続して欠席した場合、理由にかかわらず、市町村や児童相談所へ情報提供しなければなりません。

問15 「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)(平成25年)」に懲戒、体罰に関する解釈・運用について記載されています。各文から体罰に相当するものを1つ選びなさい。

ア. 放課後等に教室に残留させる

イ. 授業中、教室内に起立させる。

ウ. 学習課題や清掃活動を課す。

エ. 学校当番を多く割り当てる。

カ. 別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。

懲戒や体罰についての詳しい基準は、文部科学省のホームページにある「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例」に記載されています。確認しておきましょう。

問16 次の文章は、生徒指導提要(令和4年12月)の「12.4 「性的マイノリティ」に関する課題と対応」の一部です。各文「性的マイノリティ」に関する課題と対応に関する記述の内容として誤っているものを、1つ選びなさい。

ア. 学校においては、日頃から児童生徒が相談しやすい環境を整えていくことが望まれる。そのためには、まず教職員自身が理解を深めるとともに、心ない言動を慎むことはもちろん、見た目の裏に潜む可能性を想像できる人権感覚を身に付けていくことが求められる。

イ. 教職員間の情報共有に当たっては、児童生徒自身が可能な限り秘匿しておきたい場合があることなどに留意が必要である。一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、教職員間で情報共有し組織で対応することは欠かせないことから、当事者である児童生徒やその保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得る働きかけも忘れてはならない。

ウ. 「性的マイノリティ」とされる児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱などに応じて様々であるが、こうした違和感は成長しても変動がないものとされていることから、学校は、児童生徒の状況などに応じた継続的な支援を行うことが必要である。

エ. 保護者が、その子供の性同一性に関する悩みや不安などを受容している場合は、学校と保護者とが緊密に連携しながら支援を進めることが必要である。保護者が受容していない場合にも、学校における児童生徒の悩みや不安を軽減し問題行動の未然防止などを進めることを目的として、保護者と十分に話し合い、支援を行っていくことが考えられる。

オ. 医療機関との連携に当たっては、当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則であるが、当事者である児童生徒や保護者の同意が得られない場合でも、具体的な個人情報に関連しない範囲で一般的な助言を受けることはその後の有効な支援に結び付く。

この問題は、「生徒指導提要(令和4年12月)」に基づき、学校における性的マイノリティの児童生徒への適切な支援のあり方を問うものです。

「性的マイノリティ」とされる児童生徒の違和感は成長しても変動がないと断定していますが、実際には成長や環境の変化により揺れ動くことがあるため、不適切な記述です。学校は児童生徒一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟に支援することが求められます。

問17 次の文章は、生徒指導提要(令和4年12月 文部科学省)の「1.1.3 生徒指導との関連性」の一部です。空欄にあてはまる語句の組合せとして正しいものを、あとから1つ選びなさい。

小・中学校学習指導要領の総則において、キャリア教育について「児童(生徒)が、学ぶことと自己の将来とのつながりを( ① )ながら、社会的・職業的自立に 向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう、( ② )を要としつつ各教科等の特 質に応じて、キャリア教育の充実を図ること。」と示されています。キャリア教育を学校教育全体で進めるという前提の下、これまでの教科の学びや体験活動等を ( ③ )など、教育活動全体の取組を自己の将来や社会につなげていくことが求められています。

A ①位置付け ②道徳教育 ③結び付ける

B ①見通し ②道徳教育 ③振り返る

C ①位置付け ②特別活動 ③統合する

D ①位置付け ②学習指導 ③結び付ける

E ①見通し ②特別活動 ③振り返る

キャリア教育は「学ぶことと将来のつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に必要な力を育てる」ことを目的としています。

そのため、「特別活動」を中心に、各教科の特性を活かしながら進めることが求められています。また、過去の学びや体験を「振り返る」ことで、「将来や社会とのつながり」を意識することが大切です。

この内容は試験でよく出るので、しっかり覚えておきましょう!

問18 次の各文は、「小学校、キャリア教育の手引き」(令和4年3月)において述べられた基礎的・汎用的能力の説明です。それぞれどのような能力か、各文に当てはまる語句を、あとから選びなさい。

ア. 「働くこと」の意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関連を踏まえて「働くこと」 を位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を 適切に取捨選択・活用しながら、自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力

イ. 仕事をする上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題を処理し、解決することができる力

ウ. 自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との相互関係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき主体的に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今後の成長のために進んで学ぼうとする力

エ. 多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を 聴いて自分の考えを正確に伝えることができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成することができる力

A キャリアプランニング能力

B 課題対応能力

C 職業理解能力

D 自己理解・自己管理能力

E 人間関係形成・社会形成能力

キャリア教育では、社会で生きていくために必要な「基礎的・汎用的能力」を育てることが重要です。

キャリアプランニング能力(ア) → 「働くこと」の意義を理解し、情報を取捨選択しながら自分のキャリアを考える力

課題対応能力(イ) → 仕事の課題を見つけ、計画を立てて解決する力

自己理解・自己管理能力(ウ) → 自分の特性を理解し、学び続ける力

人間関係形成・社会形成能力(エ) → 他者と協力しながら社会に参画する力

この内容も試験で頻出なので、しっかり覚えておきましょう!

問19 次の文は、「キャリア・パスポートの様式例及び指導上の留意事項」(文部科学省)に示されている「キャリア・パスポート」の定義である。空欄にあてはまる語句の組合せとして適切なものを、あとから1つ選びなさい。

「キャリア・パスポート」とは、児童生徒が、小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる諸活動につい て、特別活動の学級活動及びホームルーム活動を中心と して、各教科等と ( ① )し、自らの学習状況や( ② )を見通したり振り返ったりしながら、自身の変容や成長を自己評価できるよう工夫されたポートフォリオのことである。

なお、その記述や自己評価の指導にあたっては、教師が( ③ )に関わり、児童生徒一人一人の目標修正な どの改善を支援し、個性を伸ばす指導へとつなげながら、学校、家庭及び地域における学びを自己の( ② )に生かそうとする態度を養うよう努めなければならない。

A ①横断 ②キャリア発達 ③協働的

B ①往還 ②キャリア形成 ③対話的

C ①横断 ②キャリア発達 ③協働的

D ①横断 ②キャリア発達 ③対話的

E ①往還 ②キャリア形成 ③協働的

「キャリア・パスポート」の定義を正しく理解するために、各空欄の適切な語句を確認しましょう。

キャリア教育は、特定の教科だけでなく、さまざまな教科や活動を横断して実施されます。

児童生徒が自身の成長を振り返る際に大切なのは、キャリアそのものの形成よりも、キャリアの発達(成長の過程)を意識することです。

児童生徒の自己評価や成長支援において、教師が関わる際には、単なる協働ではなく、対話的な関わりが求められます。

本稿では、✨個別課題Ver.✨の予想問題について解説しました。

少し長くなりましたが、2025年に出題が予想される「いじめ」「不登校」「虐待」などの具体的な課題については、ほぼ網羅できたと思います。

「間違いがなくなる」まで繰り返し取り組むことで、生徒指導の個別課題に対する解答力が大きく向上するはずです。

P.S. この投稿が少しでも役に立ったと感じたら、教員採用試験に向けて努力している仲間たちにも紹介してください!

みんなで支え合って、夢を叶えましょう。

それと、今後の執筆へのモチベーションを保つために、「スキ」を押して応援してください🙏

### Twitterで連載もチェック!

Twitterで教員採用試験 予想問題を 一日一問(&教採最新情報)を連載しています。

フォローして、確実に合格率をUPしましょう😄