昔の「ほうおう」を読む_00年11月

「ほうおう」は、歌舞伎会の会報。

実家を整理していたら、古い「ほうおう」が出てきたので、記録として概要を残しておきたい。

99年6月〜2002年3月分まである。

表紙

表紙は『将門』傾城如月実は滝夜叉姫、4代目中村雀右衛門。

裏表紙は『梶原平三誉石切』梶原平三景時、12代目市川團十郎。

歌舞伎衣裳

『梶原平三誉石切』から、梶原平三景時。

絵で読む歌舞伎の歴史

「三日月おせん、大芝居のヒロインに」。

それまで『助六』の揚巻のように吉原の太夫がヒロインになることはあったが、下層の切見世を舞台背景として女郎がヒロインになったのは寛政の頃(1789-1800)からであること、これが次第に、鶴屋南北の生世話のヒロインになっていくことなど。

21世紀の主役たち

中村獅童。

名前が気に入っていること、古典歌舞伎の魅力を伝えたいことなど。

役者の伝説

第9回。2代目市川團十郎と、初代團十郎と張り合った山中平九郎との話。

『暫』という演目が三度「しばらく」と声をかけてから出るようになった理由など。

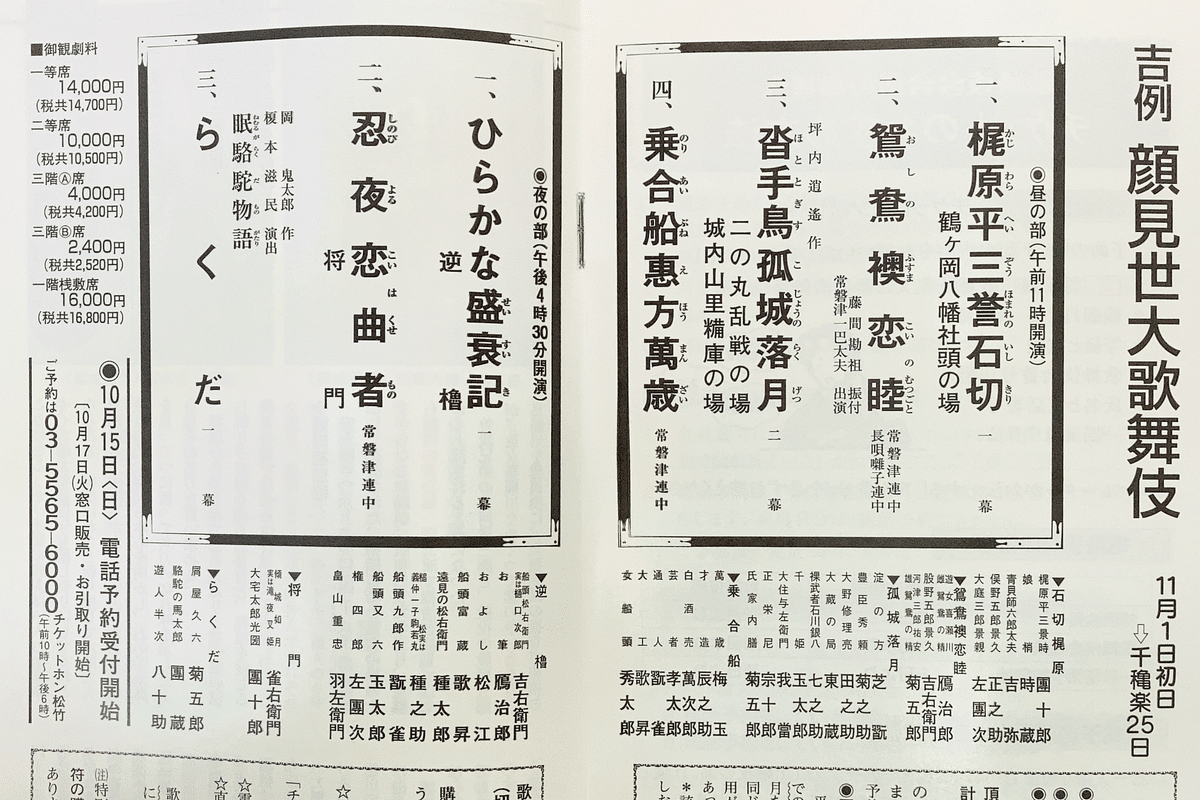

演目

昼の部と、夜の部の「漢字」のバランスが違いすぎてちょっと面白い。

吉右衛門の「逆櫓」観たいなあ。

江戸商売尽

「医者」。

江戸の頃は医師免許が必要なかったので、漢文の素養があって中国の医書が理解できれば開業できたこと、漢方の煎じ薬だったので伝染病には役立たなかったこと、歌舞伎では総髪で出てくるが、特定の流儀の医者を除いて坊主頭だったことなど。

歌舞伎の鬘おもしろばなし

『平家女護島』(俊寛)に出てくる瀬尾太郎の鬘。

意地悪な役柄の象徴で癖毛が使われること、瀬尾は白髪の癖毛なので「白(はく)の癖付」ということなど。

歌舞伎ニュース

市川猿之助(3代目。のちの2代目猿翁)の宙乗りギネス認定、10代目坂東三津五郎の襲名興行のチケット発売。