昔の「ほうおう」を読む_00年7月

「ほうおう」は、歌舞伎会の会報。

実家を整理していたら、古い「ほうおう」が出てきたので、記録として概要を残しておきたい。

99年6月〜2002年3月分まである。

表紙

表紙は『黒塚』老女岩手実は安達原の鬼女、市川猿之助(3代目。のちの2代目市川猿翁)

裏表紙は『義経千本桜』川連法眼館 源九郎狐、市川猿之助(3代目。のちの2代目市川猿翁)

『黒塚』の後半、ススキのしげる舞台セットは、数ある歌舞伎の舞台の中でも特に好きだ。

歌舞伎衣裳

『双蝶々曲輪日記』堀江角力小屋の場 放駒長吉

役者の伝説

第5回は芳澤あやめのエピソードのほかに猿若(中村)勘三郎に関する伝説。角切銀杏の紋になった理由、のちに猿若(中村)座の引幕が黒・柿・白の3色になった理由など。

21世紀の主役たち

第6回は、市川笑三郎。

「笑三郎の会」で経験した大役の話、今後も猿之助一座の中で学んで、立役の経験もと考えていることなど。

絵で読む歌舞伎の歴史

「似顔絵・大首絵の流行」。

歌舞伎の絵は元禄頃からの江戸で、鳥居派の絵師の手で制作されてきたこと、色彩は一枚ずつ筆で彩色していたものが、明和2年(1765)の頃に多色刷り版画の技法が開発されて浮世絵はオールカラーが可能になったこと。

織物の錦のように美しいために「錦絵」と呼ばれるようになったことなど。また、この頃から、役者をそれぞれ似せて描くことが始まったこと。

演目

なんという豪華な演目。

この年の7月は、初代猿之助の名前が誕生して130年、さらに7月の歌舞伎座での猿之助公演が連続30年記念だったので、これを記念した口上が昼の部に入っている。いま考えても、30年の継続というのは偉業だ。

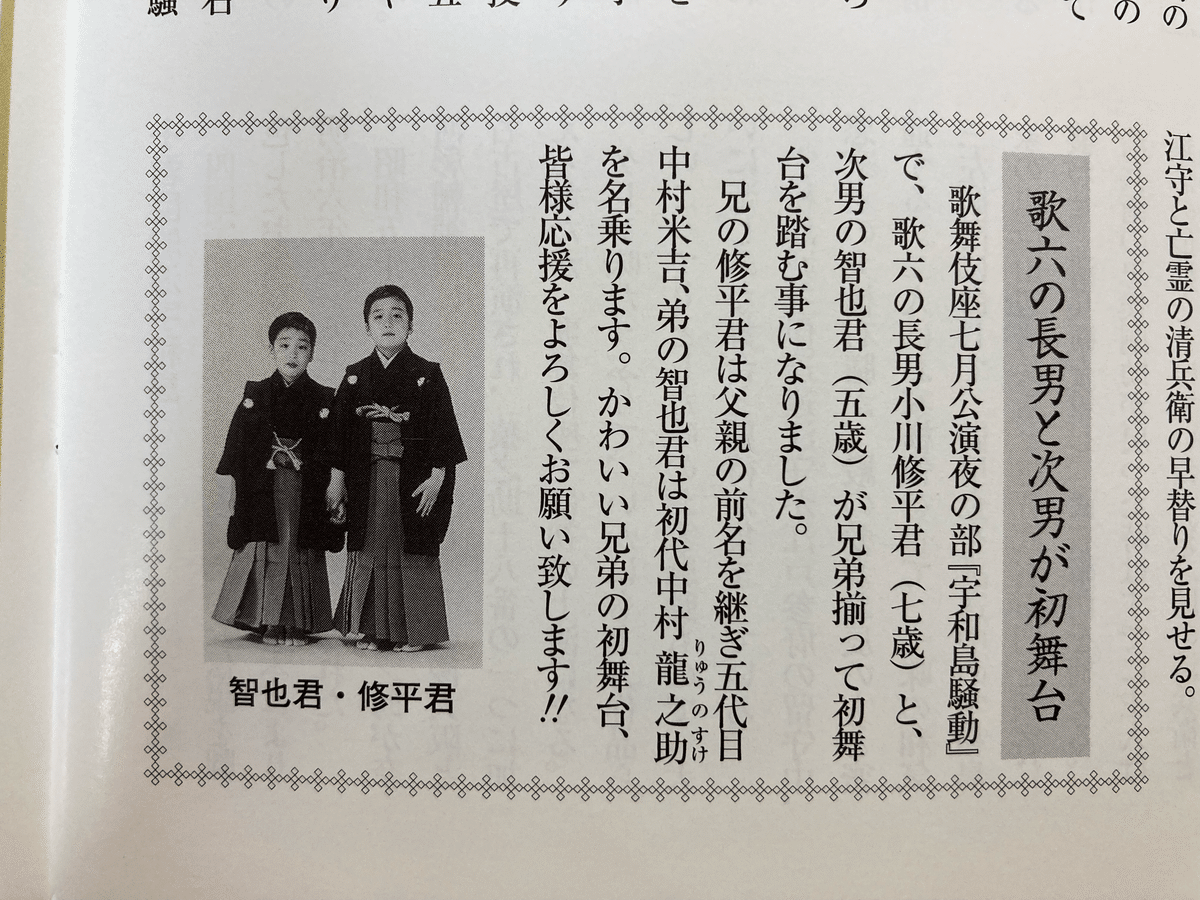

そしてこの月は、中村歌六のお子さん2人が初舞台でもあった。

長男は現在の中村米吉。

江戸商売尽

「真夏の物売り」。

しゃぼん玉売り、蚊遣り売りなど。

…そう、他の本でも、江戸時代にはなんでも商売になった、それこそ出涸らしの茶葉を集めて乾かして売るとか、なんでもありだったとかいうのを読んだ記憶がある。

歌舞伎の鬘おもしろばなし

3代目猿之助担当の床山さんに聞く、『義経千本桜』の忠信の鬘。

早替わりが多いいつもの芝居に比べたら、『四の切』で狐忠信と忠信が替わるくらいは、楽な方らしい。

…早替わりが多いのが「いつも」になっているのは、澤瀉屋らしいなぁと感じる。

歌舞伎ニュース

宮島歌舞伎の案内。