昔の「ほうおう」を読む_00年12月

「ほうおう」は、歌舞伎会の会報。

実家を整理していたら、古い「ほうおう」が出てきたので、記録として概要を残しておきたい。

99年6月〜2002年3月分まである。

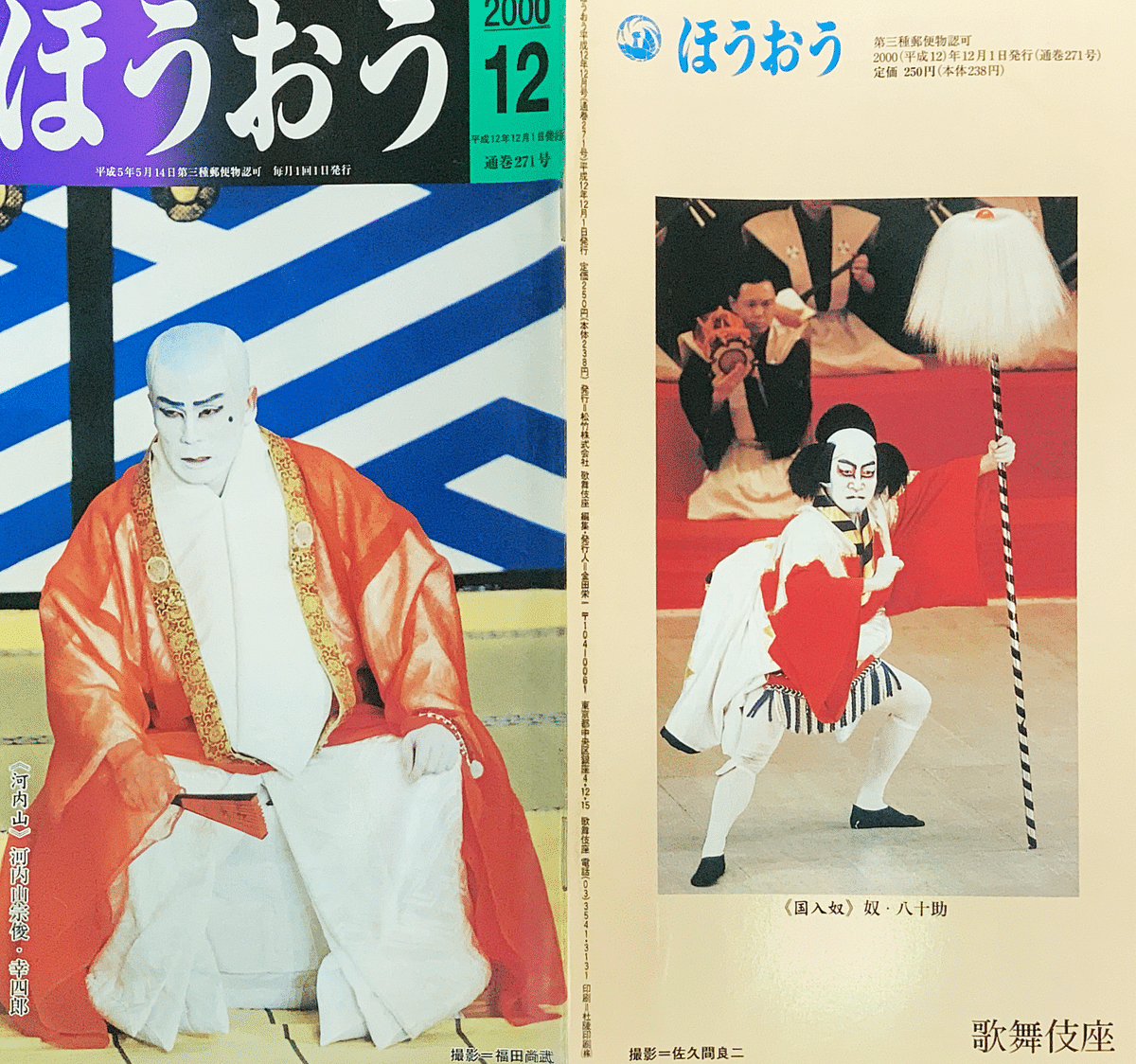

表紙

表紙『河内山』河内山宗俊、松本幸四郎(9代目。現在の2代目松本白鸚)。

裏表紙は『国入奴』奴、坂東八十助(のちの10代目坂東三津五郎)。

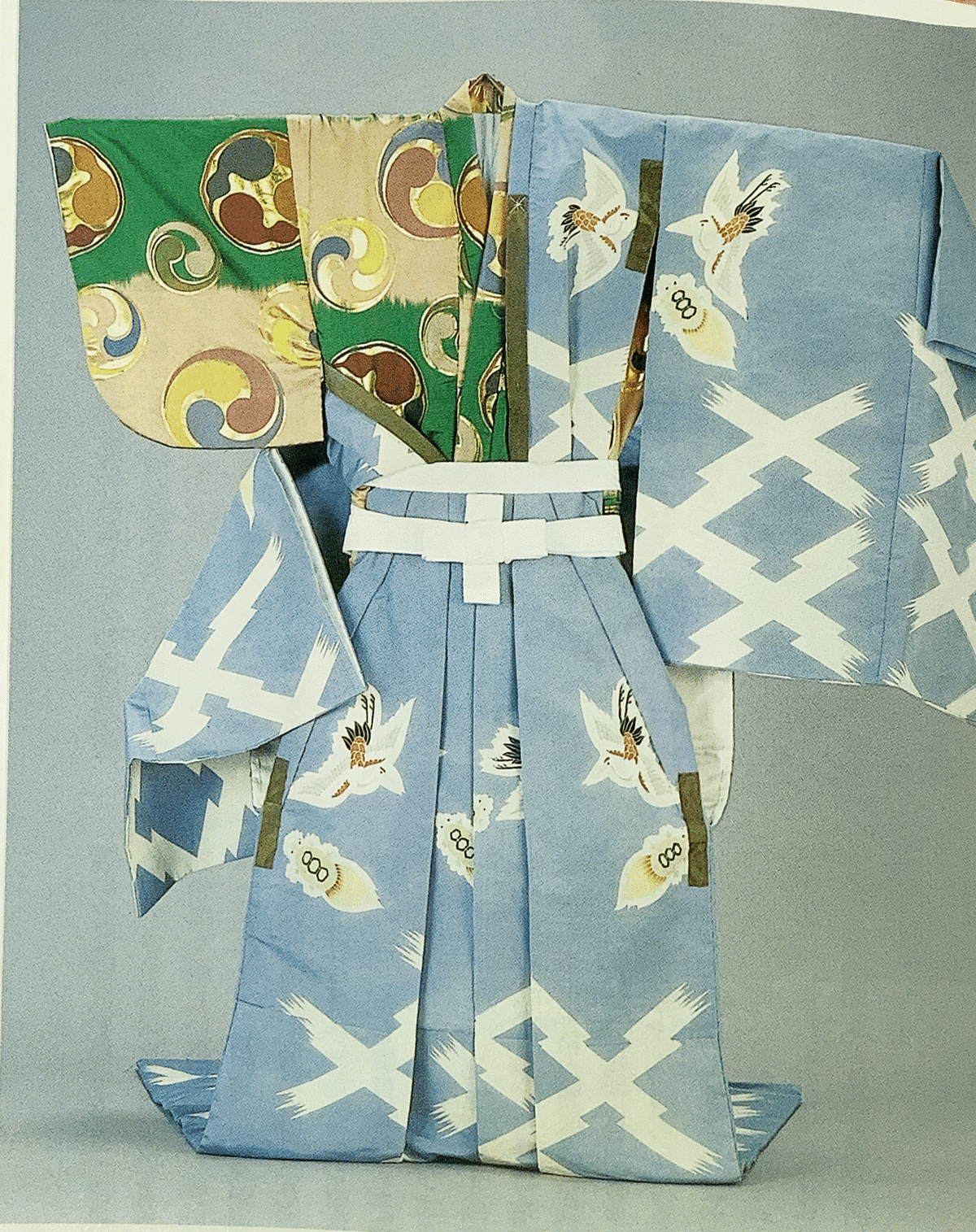

歌舞伎衣裳

『勧進帳』富樫左衛門

役者の伝説

第10回、2代目市川團十郎。

1714年(正徳四年)の絵島生島事件は、2代目團十郎にも大きな打撃であり、彼も取り調べを受けたこと、團十郎家の芸「睨み」に関する話など。

21世紀の主役たち

中村七之助。この時、17歳。

絵で読む歌舞伎の歴史

「四代目團蔵の芝居が江戸で喜ばれた」。

あだ名は「目黒の團蔵」だが、京生まれであること、江戸に滞在して芝居に出る時は目黒にあった自分の屋敷に暮らしていたこと。

小柄で、芸は地味と言われたが、器用さと写実の芝居で人気があったことなど。

演目

さすが12月。『勧進帳』で團十郎(12代目)の弁慶、猿之助(3代目)の富樫、義経が中村芝翫(7代目)。

江戸商売尽

「珍芸人」。

江戸の二大娯楽は歌舞伎と落語だったけれども、それだけではなく、変わった芸人たちもいて、中には現在まで残っているものがある、といった話。

のぞきからくり(本のタイトルにもなっていたような)、剣呑みなど。

今回がこのシリーズは最終回。

歌舞伎の鬘おもしろばなし

これも今回が最終回。

鬘屋と床山の関係。芝居の錦絵や衣裳と鬘の付け帳のようなものを下敷きに、それぞれ工夫が重ねられていることなど。

歌舞伎ニュース

10代目坂東三津五郎襲名興行。歌舞伎座で2ヶ月連続。

1月夜の部、「寿曽我対面」で、「三之助」(菊之助、新之助、辰之助)が並んでいる…とか、演目と配役を見ているだけでも心が躍る。