昔の「ほうおう」を読む_00年6月

「ほうおう」は、歌舞伎会の会報。

実家を整理していたら、古い「ほうおう」が出てきたので、記録として概要を残しておきたい。

99年6月〜2002年3月分まである。

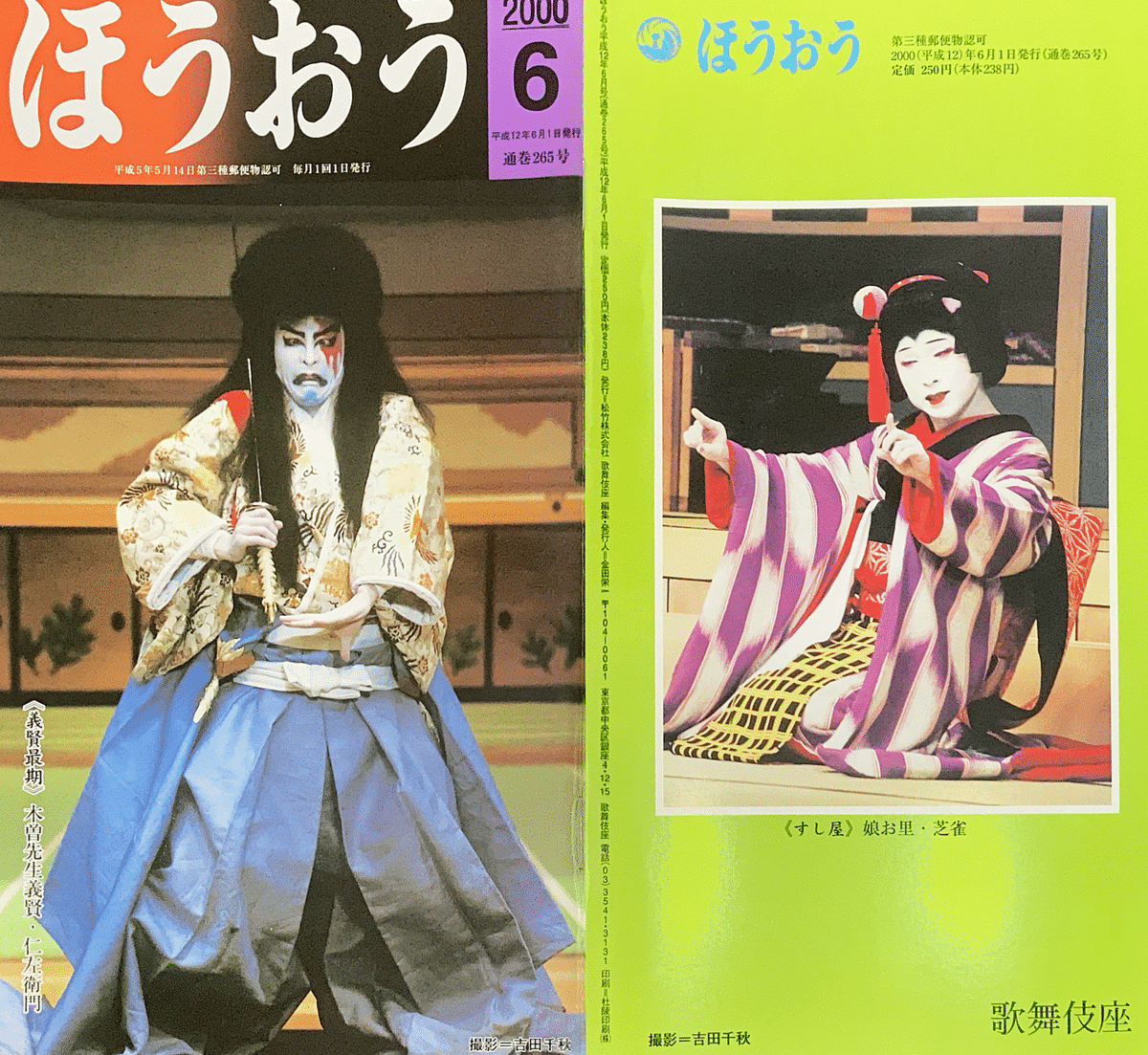

表紙

表紙は『義賢最後』木曽義賢、片岡仁左衛門。裏表紙は『すし屋』娘お里、中村芝雀(7代目。現在の5代目中村雀右衛門)。

歌舞伎衣裳

『義経千本桜』すし屋、いがみの権太。

役者の伝説

第4回は、芳澤あやめ。

年齢は水木辰之助と近く、人気が出たのは水木辰之助の方が早かったが、元禄期の女方で最高の評価を受けた女方。ライバルがめずらしい芸で当たりを取る中、地道に歌舞伎の芸の研究を続けた、という話。

21世紀の主役たち

新作歌舞伎、復活歌舞伎が必要で、そのために30歳までは感性を磨いて引き出しを多く作る、といった話。

絵で読む歌舞伎の歴史

「実悪の世紀」の幕明く。

カラーの絵は背景の赤色が毒々しく、初代中村歌右衛門の清水清玄、破壊堕落した黒染めの坊主姿が恐ろしい。

初代尾上菊五郎と同時代だが、歌右衛門は「花よりも実を重んじ」、役になりきって京・大坂を中心に活躍演じた。大衆にも、複雑な狂言の中での「実」の演技が喜ばれる時代になった、という話。

演目

江戸商売尽

大工。

屋敷の建築を任せられる一人前の大工の日当相場や、現代から見ると当時の大工はびっくりするぐらい短時間労働だった、という話。

歌舞伎の鬘おもしろばなし

藤娘。

元禄土佐絵風という、藤娘だけに使う島田の結があること、歌舞伎の世界で床山さんは女方と立役に担当が分かれていて、役者が同じでも担当が別になることなど。

7代目尾上梅幸の藤娘の写真が出ているのだけど、角度が菊之助に似ていて驚く。

歌舞伎ニュース

源氏物語関係。