歌舞伎座 12月大歌舞伎 第2部_『盲長屋梅加賀鳶』【観劇感想】

歌舞伎座の12月大歌舞伎、第2部を観てきました。

《盲長屋梅加賀鳶》

河竹黙阿弥の作。

予習が間に合わず、作品の意図や背景を全然読み取れない状態で見てしまって悔いが残る。

序幕

歌舞伎座の広い舞台と花道に、鳶たちがずらりと並ぶと壮観。

花道でのツラネは中村種之助が、前のめりの姿勢で血の気の多い鳶らしくて良かった。尾上左近の声が枯れかかって聞こえる。坂東彦三郎の声は惚れ惚れする。男女蔵は落ち着いたセリフ回しがいい。

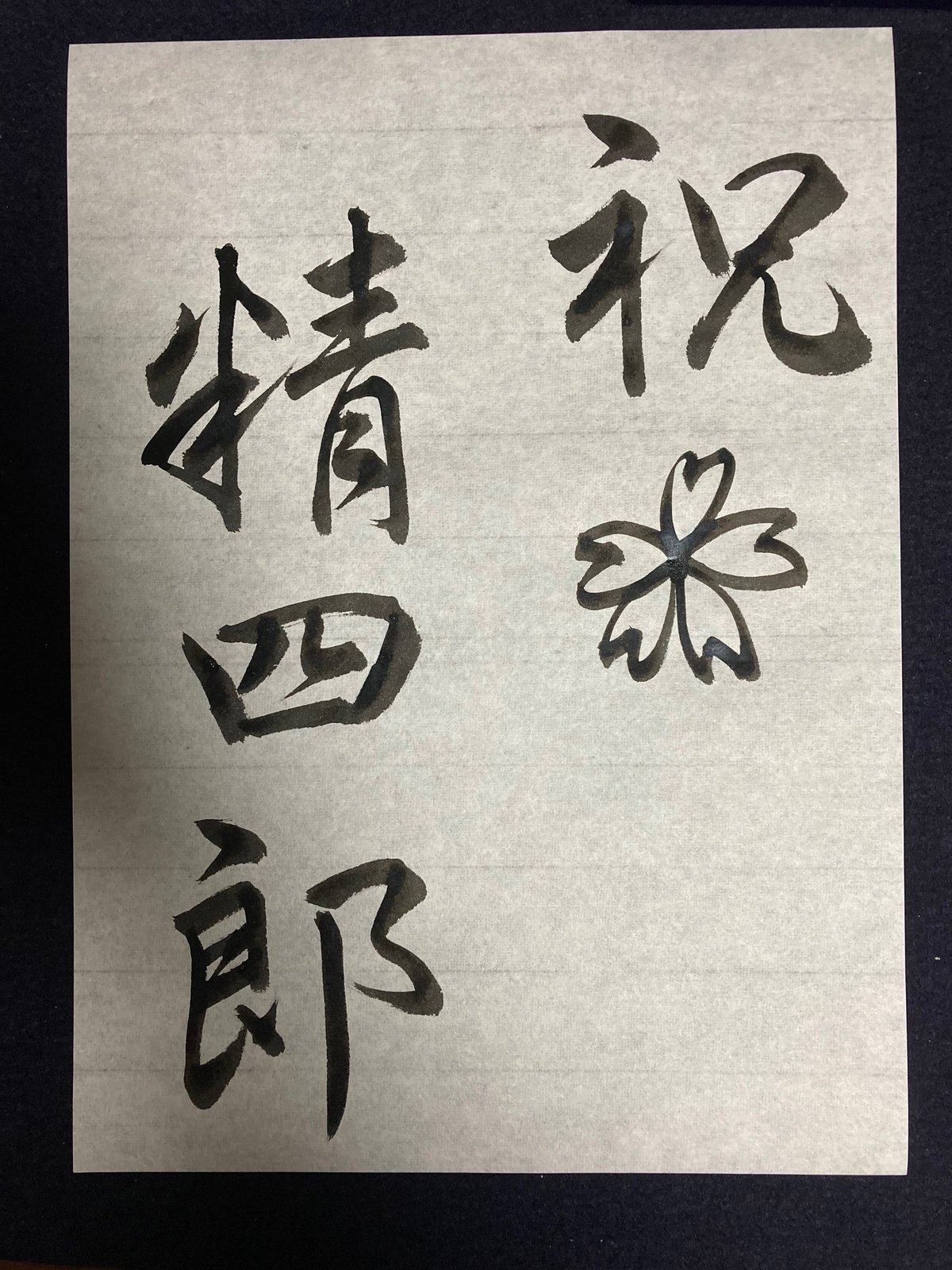

花道から登場した面々が本舞台に来てからは、松蔵を演じる勘九郎のちょうど後ろに、澤村國矢あらため澤村精四郎がいる。

遠目から見ても目を引く姿勢の良さ。セリフがほとんどないのが惜しい。襲名おめでとうございます。

二幕目 御茶の水土手の場

山崎咲十郎の百姓、とても自然なのが良かった。

尾上松緑が按摩道玄。彼は、実は目が見える小悪党。

揉み療治しながら、百姓が金を持っていると知って、金を奪うときギョロリとした目玉がよく光る。

三幕目

道玄の女房おせつ(中村芝のぶ)の独り言から始まる。

おせつは目が不自由である。兄が御茶の水の土手で殺され(これが道玄が殺した百姓)、途方に暮れていたところをお兼(雀右衛門)の仲介で道玄と一緒になった。

しかし道玄が真面目に働いてくれたのはほんのいっときで、あとは酒は飲むし暴力は振るうし、あっという間に貧乏になってと散々な状況が語られる。

そこに、姪のお朝(中村鶴松)が訪ねてくる。奉公先である伊勢屋の旦那さんが五両の金を恵んでくれたというのだ。

ちょうど出先から戻って戸口で立ち聞きした道玄は、おせつを伊勢屋へ遣いに出して追い払い、お朝から詳しく状況を聞く。

そこに道玄とデキている女按摩のお兼(中村雀右衛門)もやってきて、伊勢屋が14歳のお朝に手を出したということにすれば、強請りのネタになると企む。

この場面、よい配役になっている。

鶴松のお朝はさすがに14歳には見えず、もう少しおぼこい感じが欲しくもある。しかし、いわれなく責められるとか追い込まれる気の毒な娘をさせたら、このごろはこの人が一番ではないかと思えてくる。

雀右衛門が、道玄と一緒になってお朝を責めたり伊勢屋を強請ったりするお兼を演じるのが、あまり見ない配役で面白い。

雀右衛門らしく、怖いとか汚い感じはない。

おせつの金が目当てで道玄の妻にと仲介したが、実質のところは自分が奥さんの気持ち。やってることはけっこうひどいのだが、雀右衛門らしい、憎めないキャラクタになっている。

筋書きを見ると、4代目雀右衛門もしたことがあるという。上演記録を見るとそれは昭和56年なので、はるか昔だが、映像でも残っていたら見てみたかった。

肝心の強請場は、松緑のセリフがぼったり重く、眠気がさしてくる。

河原崎権十郎の伊勢屋の主人は、ああこの人だったらお朝に五両くれるかもな、と思える。贔屓目すぎるだろうか。

道玄が五十両を強請りとったところに、中村勘九郎の松蔵が入ってくる。

お兼が知り合いに頼んで作ってきた手紙を筆跡鑑定でニセと見破り、さらに、以前に御茶の水の土手で拾った煙草入れを示して道玄の悪事を暴く。

勘九郎が出てくると、いくぶん芝居の流れが良くなるが、雀右衛門のお兼も強請場の悪婆という面白さはなかったような気がする。

現在の感覚だとよく分からないなと感じたのが、ニセ手紙を、鳶頭の松蔵が十両で買い取るという展開。

伊勢屋の名前が入った手紙だから、店の名誉のために買い取るというのだが、お朝の筆跡でないことは証明できているのだから、仮に出回ったところで伊勢屋に大したダメージもなさそうに感じる。

強請りに来て失敗し、先に交渉で出された少ない方の金をちゃっかり持って帰るというパターンは他の芝居でも見かけるが、失敗した悪党にあらためて金を渡すというのは他で思い出せないので興味深かった。

大詰

おせつ(中村芝のぶ)は道玄(松緑)によって縛り上げられている。やってきた大家喜兵衛(市川荒五郎)が驚いて、縄をほどいて助けてやる。

この、妻を縛り上げた状態で、道玄とお兼(雀右衛門)が酒を飲んでいるくだりは、芝居といえど暗い気持ちになる。

三幕目のはじめで、おせつが不安がっていたセリフが甦り、なんとも辛い。

さて、大家が訪ねてきたのは、道玄の家の床下から犬が布子を咥えてきたから。

道玄は、穴の空いたところから犬が入り込んで持って行ったんだろうと応えるが、その布子には血がついていたと言われ、ぎくりとなる。

大家がおせつ(中村芝のぶ)を連れて引き上げると、道玄とお兼は逃げる準備をするが、すぐに捕り手がやってくる。

道玄は逃げ、お兼は捕まってしまう。

あとは、加賀藩前田家の表門の前の場になる。

暗がりの中の捕物で、だんまり風の、暗闇コント的な動き。道玄がとうとう捕まると柝が入ってようやく舞台が明るくなる。

黙阿弥の作品は、設定やセリフに込められたものを読み取るのが難しい。

単に、目が見えない按摩のフリをした悪党が強請りに失敗、過去の悪事も暴かれてお縄になる、という話ではないだろうし、正直なものが救われない、目の不自由な人々が生きるのが現在も過去も大変だというだけの話でもないと思う。

目の前で展開する芝居だけを見ていても理解できないことが多いので、筋書にもう少し補足説明があってもいいのになと思う。