糖類の性質【沸騰点の上昇、酸の影響、アルカリの影響】

おはようございます😊Bonjour!(ボンジュール)

こんにちは😊Bonjour!(ボンジュール)

こんばんは😊🌛Bonsoir!(ボンソワール)

ねねとです( * ॑꒳ ॑*)Je m'appelle Neneto.

(ジュ マペル ネネト)

はじめまして✨Enchante!(アンシャンテ)

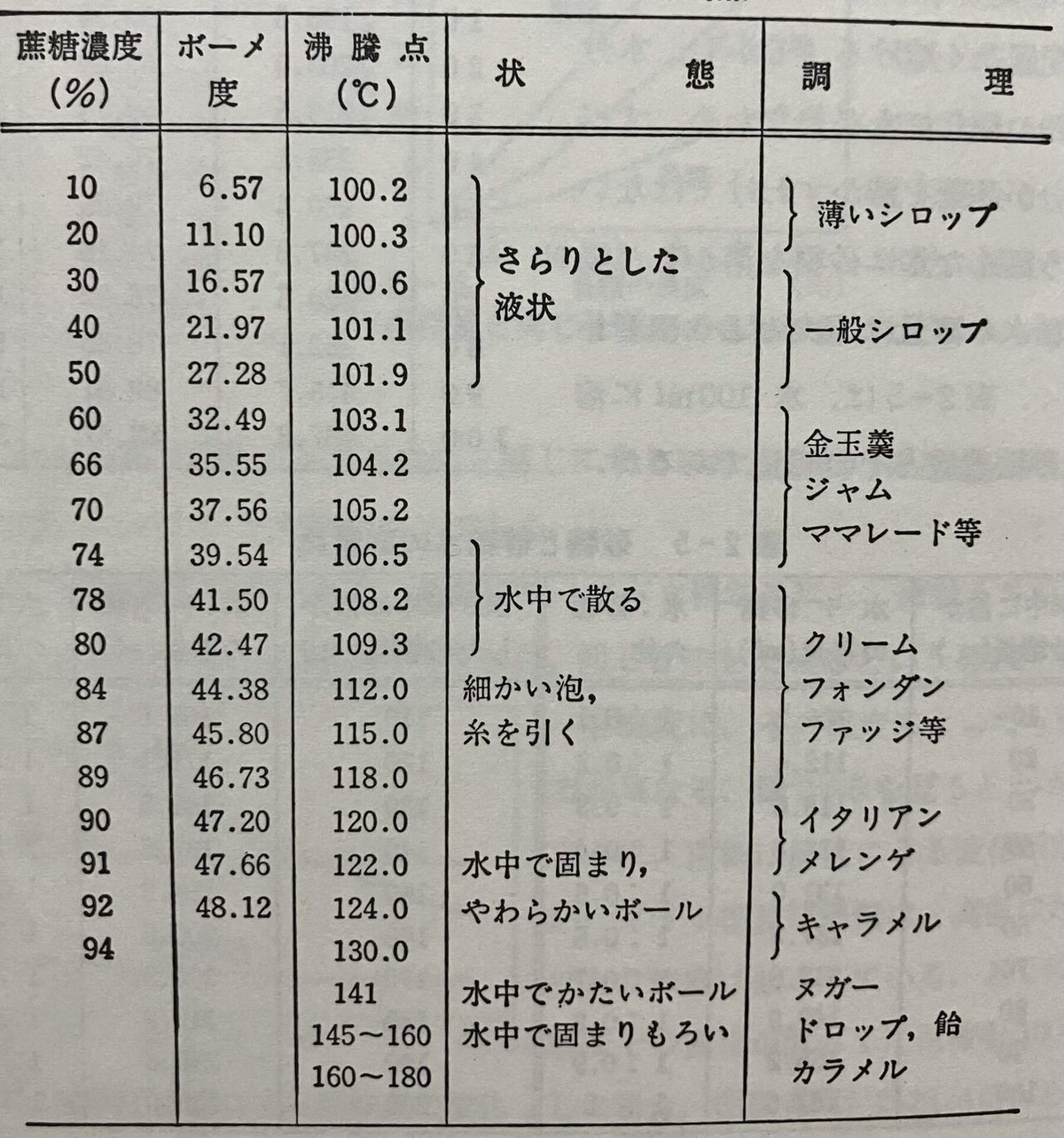

☆沸騰点の上昇

蔗糖には、濃度が増すと沸騰点が上昇し、そのときどきの液の状態もさまざまな性質があるため、シロップ、フォンダン、ヌガー、飴、カラメルなど調理性も幅広い。

砂糖の濃度10~15%のとき、沸騰点102℃でさらりとした液状のシロップが作られるが、砂糖の濃度を75%に上げると、沸騰点も106℃に上がり、ジャムを作るときの温度となる。

さらに煮つめて110~115℃になるとフォンダンができ、120℃ではイタリアンメレンゲのシロップとなる。

さらに煮つめると、キャラメル、ヌガー、飴、ドロップなどができる。

165℃以上になると、一部炭化して褐色に色づきカラメルができる。

以上のように、沸騰点は100~180℃という広範囲にわたっているので、実際に菓子を作る場合の煮つめ加減を判断する方法について、考えてみたい。

最も簡便で正確な温度を知るには水銀温度計がある。

シロップ程度のあまり煮つめていない場合には、屈折糖度計(上写)で糖含量を計ってもよいが、簡単に水:砂糖の割合で作ればよい。

108℃以上に煮つめた場合は、水中にその液を1滴落として状態を見る「水中試験」という方法もある。

水中試験というのは、水中でその液が散るか、固まるか、ボールになるか、そのボールがやわらかいか、かたいかなどをみる。

また、少量の液を箸の先に付けて口で吹いてみて、毛羽状に細くなってゆらゆらすれば117℃前後、色づき始めれば165℃程度というふうにも判断できる。

蔗糖液の場合、沸騰すれば表面に泡ができる。

最初は水分が多く、粘度が低いためにこの泡は大きいが、煮つまるにつれて粘度が高くなり、泡は小さくなる。

しかし、蔗糖の量、火力、鍋の材質などによってやや相違もあり正確に判定するのは難しい。

☆酸の影響

レモン汁、食酢、クリームターター(酒石英)などの弱酸を、蔗糖とともに加熱すると、蔗糖は加水分解して、蔗糖より甘味の強いものに変化する。

これを化学式で表すと、次のようになる。

このように蔗糖が弱酸によって分解してできたブドウ糖と果糖の混合物を転化糖といい、転化糖のできる割合は、①酸の種類、②酸の濃度、③加熱温度、④加熱時間などによって、違ってくる。

なお、転化糖はインベルターゼという酵素の作用によっても作られる。

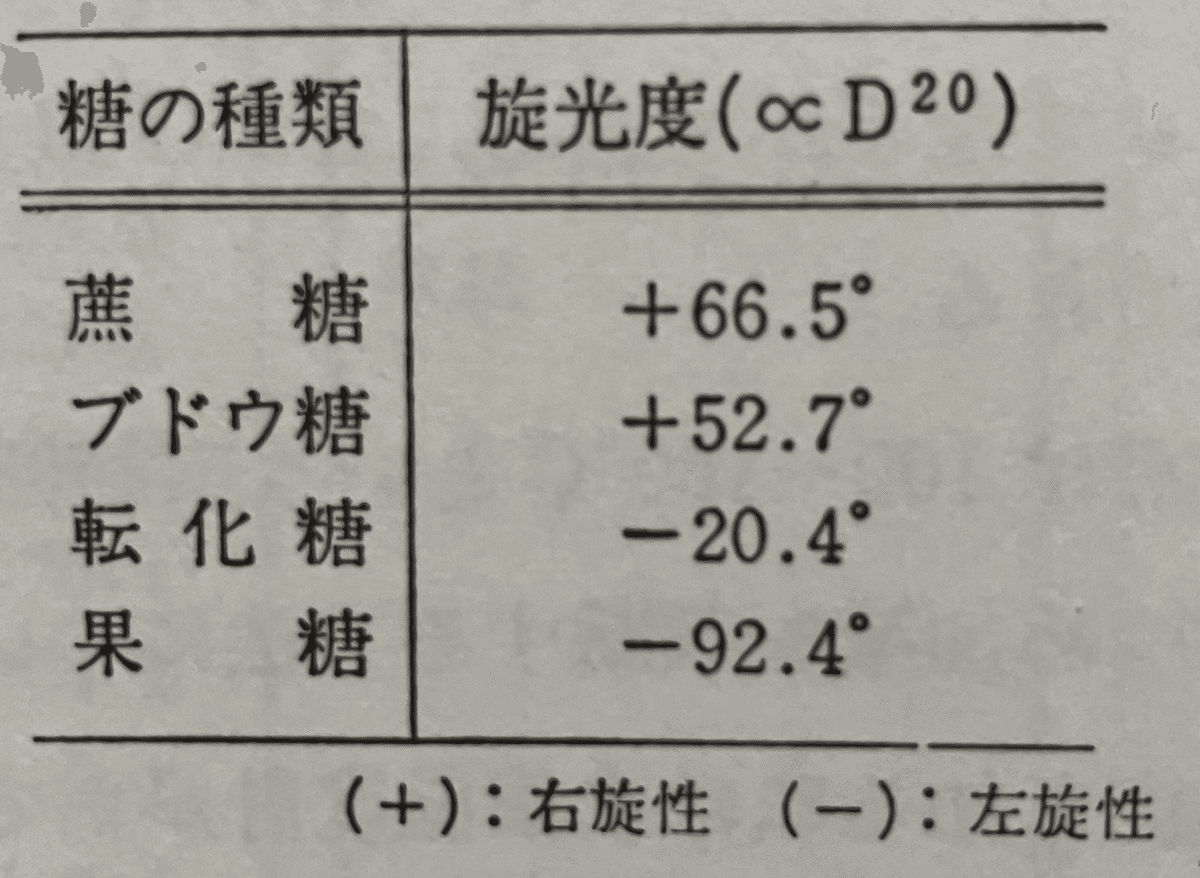

蔗糖中に存在する転化糖などを検査するには「旋光計」を使う。

糖の水溶液に光を通してみると、純粋なものは右に66.5を示すが、転化糖があれば次第に左の方に廻転する。

各種糖の旋光度は下表のようである。

☆アルカリの影響

重曹を入れたり、アルカリ塩を含む硬水を使ったりすると、単糖類の糖が、このアルカリの作用を受ける。

ブドウ糖はアルカリによって黄色味をおび、加熱されるとますます反応が進んで色が濃くなり、風味にも影響を与えるようになる。

果糖はブドウ糖よりも、アルカリの影響をさらに強く受けて、分解物ができる。

参考文献

竹林 やゑ子『洋菓子材料の調理科学』

参考に学ばせていただいております。

感謝いたします。

さようなら👋☺️Au revoir.(オ ルヴォワール)

よい一日を( *´︶`*)Bonne journée!

(ボンヌ ジュルネ)