出雲方言アクセント成立過程 -裏日本式発音(ズーズー弁)と無アクセント話者の「核の上下逆変換」をふまえて-

はじめに

日本語方言のアクセントにおいて、2拍名詞などの2拍目の母音が広母音か狭母音かでアクセントが異なる地域がある。具体的には、東北地方北部、千葉、北陸(富山、能登、加賀)、出雲、対馬、香川県東部、愛媛県明浜町などである。これらは所謂「ズーズー弁」(=裏日本方言。イ段とウ段の中舌母音化が見られる)の分布とほとんど重なっており、相関性があることは明らかである(図1)。(ズーズー弁の成立過程についてウラル語族の言語が基層にあると考えるが、詳細は拙稿(2022)「ズーズー弁の起源を解明① ーウラル語族に属す基層言語の母音調和に由来ー」を参照。)

これらのアクセントについて、例えば、「2拍名詞●○型の語は、2拍目が広母音(a、e、o)の時に高音部が1拍後ズレして○●型になる」というような説明がなされることが多い。しかし、裏日本方言において、広母音に特段の音声的特異点は存在しないから、この説明には無理がある。むしろ、裏日本方言の特徴は、狭母音(i、u)が中舌母音化することであるから、2拍目が狭母音の場合、中舌母音化で弱化した2拍目の狭母音に高音部を置きずらくなり、高音部が低音化したり移動したりすることで、2拍目が広母音の時と狭母音の時に高音部の位置が異なる状態が生じるのであろう。

この見解に立脚し、アクセントは常に互いに影響し合い、混じり合うものであるとの考えのもと、アクセント形成論も踏まえながら、今後数投稿をかけて、2拍名詞2拍目の母音の広狭がアクセントの制限を与える地域である、出雲、千葉県中部、北陸、九州北部、香川県東部、愛媛県明浜町、東北地方北部の方言アクセントの成立過程を、明らかにすることとする。本稿では、第一弾として、出雲方言のアクセントを取り上げる。

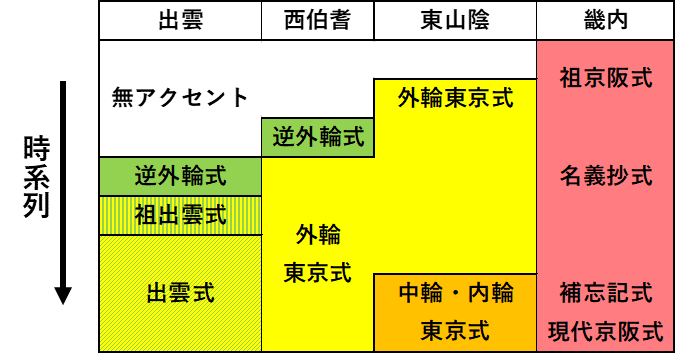

なお、本稿における大前提として、日本語はもともと無アクセントであったところに、ヤマト王権(シナ系天孫族)が畿内に京阪式アクセントをもたらしたと考える。近畿周辺では元来の無アクセント話者が京阪式(祖京阪式)の上げ核を高低逆に知覚したことで、下げ核体系の東京式アクセントが生じ、そして、無アクセント話者が東京式アクセント下げ核をさらに高低逆に知覚して、上げ核体系の逆中輪式アクセント(奈良田や蓮田)や逆外輪式アクセントを生じたと考えられる。このメカニズムについては、拙稿(2022)「無アクセントの基層言語(固有起源)による「高低逆変換アクセント」の生成 —日本語方言東京式アクセント及び奈良田・蓮田アクセント形成に関する新仮説—」及び拙稿(2025)「日本語方言の「核上下逆変換アクセント」とその混合系について;逆外輪式、型の少ない東京式、枕崎・種子島二型、都城一型」をご覧いただきたい。

出雲方言のアクセント(2拍名詞)

出雲方言は全国で最も「ズーズー弁」要素が強く、裏日本方言の本場であるが、アクセントもそれを反映している。出雲方言のアクセントは母音の広狭の制限を受け、全体に、狭母音(i、u)を持つ音節は低く発音される傾向がある。

2拍名詞1・2類の語(例:「風」「石」など)は、単独で○●(かぜ、いし)であり、助詞が付くと2拍目が広母音の語(例:「風」など)は○●▼(かぜが)となるのに対し、2拍目が狭母音の語(例:「石」など)は○○▼(いしが)となる。3類の語(例:「池」「足」など)は単独では○●](いけ、あし)だが、助詞が付く場合は2拍目広母音の語は○●]▽(いけが)に対し、2拍目狭母音の語は○○▼(あしが)になる。4類・5類の語は、2拍目に広母音を持つ語(例:空・雨など)は○●]▽(あめが)だが、2拍目が狭母音を持つ語は○●]、○○▼(まつ、まつが)となるもの(「松・息・市・海・数・針」など)と●]○▽(はしが)となるもの(「箸・秋・鮎(あゆ)・鯉(こい)・露・鶴・春・蛇・夜」など)がある(飯豊ほか1982)。

これをまとめると図2のようになる。これを「出雲式アクセント」と呼ぶことにする。

出雲式アクセントの祖形

このように出雲方言では、2拍目の母音が広母音か狭母音かでアクセントの型が変わる特徴があるが、冒頭でも述べたように、2拍目が狭母音の場合、中舌母音化で弱化した2拍目の狭母音に高音部を置きずらくなり高音部が移動すると考えられる。このことから、狭母音の低音節化を補正した、出雲式アクセントの祖形(「祖出雲式アクセント」と呼ぶ)は2拍名詞1・2類:○●▼、3・4・5類が○●]▽と再構される(図3)。

同じく「ズーズー弁」であり隣接する西伯耆方言は、外輪東京式アクセント(一般型)であるが、両者を比較してみる(図4)。出雲方言のアクセントは「外輪東京式アクセントの変種」とも言われることが多いが、そもそもの祖出雲式と外輪東京式アクセントは、4類・5類の型が異なる。

すなわち、祖出雲式アクセントは、外輪東京式とは別物であり、「出雲方言アクセントは外輪東京式アクセントの変種」という定説は、はっきりとここで否定する必要がある。

祖出雲式アクセントは「型の少ない東京式アクセント」である

祖出雲式アクセントと同型のアクセントは、「型の少ない東京式アクセント(新居型)」である。下げ核の位置だけで見れば、宮城県北部・岩手県南部とも同型である(図5)。すなわち、祖出雲式アクセントは、型の少ない東京式アクセントなのであり、出雲式アクセントは、型の少ない東京式アクセントの変化形ということができる。

型の少ない東京式アクセントは、無アクセント話者が外輪東京式アクセントを習得しようとして核が上下逆転して誕生した「逆外輪式アクセント」と、外輪東京式アクセントの混合で生じたものである(Pacificos 2025)。すなわち、出雲地域は、比較的最近まで無アクセント地帯であったと推論できる。

無アクセントから出雲方言アクセントの習得過程

以上を踏まえ、出雲式アクセントの成立過程を推論する。

出雲地域は、比較的最近まで無アクセント地帯であった。山陰地方では、京阪式アクセントが直接達することはなく、山陰道で誕生した外輪東京式アクセントが西伯耆までもたらされたことが考えられる。ここで無アクセント話者が、外輪東京式アクセントを習得しようとする機会が生じることになる。

無アクセント話者は、まず第一に、外輪東京式アクセントの下げ核を上げ核に変換した「逆外輪式」を生じた。

さらに「逆外輪式」が外輪東京式に近づこうとした結果、2拍名詞3類は外輪東京式の○●]▽に同化した。これにより、2拍名詞の1・2類:○●▼、3・4・5類:○●]▽という型の少ない東京式アクセント生じた。これが「祖出雲式アクセント」である(図6)。

そして、裏日本方言である出雲では、狭母音i、uが中舌母音であり、弱化(低音化)するため高音部を担いずらくなり、2拍目が狭母音の際に、1・2類:○●▼は○○▼となり、3・4・5類:○●]▽は○○▼になった考える。また、4・5類については、隣接する外輪東京式アクセントへの同化という方向性の力学から、○●]▽→●]○▽への変化も一部で起こった(図7)。

以上が、出雲方言アクセント成立過程の新たな見解である。アクセント系譜(図8)と分布の変遷(図9、図10)に示す。

まとめ

本稿では、①無アクセント話者の核の逆変換によって生じた外輪式アクセントから生じた「逆外輪式」アクセントと、外輪式東京式アクセントが混合して、祖出雲式アクセントが生じ、②裏日本方言(ズーズー弁)という音声的特徴のために、中舌母音化で弱化した2拍目の狭母音に高音部を置きずらくなり、祖出雲式アクセントの2拍目が狭母音の語の高音部が低音化または移動することで、現在の出雲方言アクセントが成立したことを提示した。

次稿以降は、同様に2拍目母音の広狭で型が変わる他方言のアクセントの成立過程も解明していきたい。

参照文献

・青木千代吉(1952)「長野県方言集」『信毎年鑑 1953年版』

・飯豊毅一・日野資純・佐藤亮一(編)(1982-1986)『シリーズ:講座方言学』

・・(1986)『講座方言学 1 方言概説』

・・(1984)『講座方言学 4 北海道・東北地方の方言』

・・(1984)『講座方言学 5 関東地方の方言』

・・(1983)『講座方言学 6 中部地方の方言』

・・(1982)『講座方言学 7 近畿地方の方言』

・・(1982)『講座方言学 8 中国・四国地方の方言』

・・(1983)『講座方言学 9 九州地方の方言』

・・(1984)『講座方言学 10 沖縄・奄美の方言』

・飯豊毅一・日野資純・佐藤亮一 編 (1982)『講座方言学 8 中国・四国地方の方言』、国書刊行会、22-25頁、221-222頁

・金田一春彦(1977)「アクセントの分布と変遷」大野晋・柴田武編『岩波講座 日本語 11 方言』岩波書店

・金田一春彦(2005)「関東地方に於けるアクセント分布の概観」『金田一春彦著作集 第八巻』219-333頁、玉川大学出版部

・馬瀬良雄(2010)『長野県方言辞典』信濃毎日新聞社

・清水誠治(1995)「愛媛県南予地方における2モーラ名詞 アクセントの分布と変遷」『国語学』181

・大原考道(1959)「隠岐島のアクセント」広島大学方言研究会編『方言研究年報』第2巻(収録:井上史雄ほか(1997)『日本列島方言叢書19 中国方言考2 鳥取県・島根県』ゆまに書房)

参照拙稿

・Pacificos(2022)「無アクセントの基層言語(固有起源)による「高低逆変換アクセント」の生成 —日本語方言東京式アクセント及び奈良田・蓮田アクセント形成に関する新仮説—」

・Pacificos(2022)「ズーズー弁の起源を解明① ーウラル語族に属す基層言語の母音調和に由来ー」

・Pacificos(2023)「日本語方言の発音から見る4つの基層/上層言語 ーA)縄文語、B)裏日本ウラル語、D)日琉祖語、C)近畿シナ系言語ー」

・Pacificos(2025)「日本語方言の「核上下逆変換アクセント」とその混合系について;逆外輪式、型の少ない東京式、枕崎・種子島二型、都城一型」