【銭湯めぐり113 すえひろ湯@大井町】若者に最適なサウナ&クラフトビール付きオシャレ銭湯

【銭湯めぐり113 すえひろ湯@大井町】

先週の左ふくらはぎ痛は消えたため、普通の距離の銭湯ランに戻す。この日の目的地は、その昔家探しをしていた時に、割と真剣に幾つか見て回った大井町駅近くにある #すえひろ湯 。リニアができる予定の品川や拡張が進む羽田に近いため、利便性が高くて価値が下がらないのでは、と言うのが惹かれた理由の一つ。久しぶりの訪問で、当時は歩かなかった駅北の古い呑み屋街を巡るのも楽しみ。

すえひろ湯までは自宅から11キロ強の距離。最後大井町線や新幹線を潜る箇所が一部工事中でもあり、ややスリリングだが、海に向かって下る感じで比較的ラクなコース。

すえひろ湯は2年ちょっと前にリニューアルした綺麗な銭湯。リニューアルの仕方も個性があるが、ここは特に若いサウナー世代の呼び込みを意識している感じ。ロゴとかグッズもなかなかオシャレで、クラフトビールの種類も500円から1200円までかなり充実していて、銭湯発のランニングクラブもやっているなど、特に20-30代の皆さんにお勧めしたい。

カランが、八角形の六辺分の壁の内側と外側に配置されている面白いスタイルだが、なぜか落ち着く。バイブラ、ジェット、寝湯、電気風呂、水風呂を完備。湯温はおそらく42度程度で、家庭やスパ銭の温度に近いため、慣れていない方でも入りやすいだろう。常連さんたちも、ゆっくり入れるので、それぞれの湯に入っている時間が長めに思われた。自分も温冷交互浴で〆る。

2点、どうでもいいことだが気になったのは、浴室内にちょっと昔風にしたメルカリの広告があったのと(伝統的には近所の商店街の店とかの広告がずらりと並んだものだが)、脱衣所の木製ベンチに、桃マーク付きの「生ケツ禁止」との貼り紙があったこと。せめてパンツは履いてから座ってね、てことか。後者はなかなかインパクトあるワーディングだが、女湯も同じ紙が貼られているのかどうかが気になってしょうがない。男女平等に反するのかもしれないが、女湯に同じのがあると想像するとギョッとする。

湯上がりには、懐かしい名古屋のYマーケットのクラフトビールをチョイス。トヨタのラグビーチーム、ベルブリッツ仕様の缶。受付は若くて好感度高めの女性だったが、「女湯にも生ケツ禁止の貼り紙あるんですか?」とか聞いたら、一瞬で変人扱いされるだろうと、そこは思いとどまる。誰か知っている人いたら教えて欲しい笑

ビールを飲み干して、遅めのランチへ。激細で暗い呑み屋街の小径をウロウロしたが、ラーメン店に行列ができているくらいで、呑み屋は一部のチェーン系を除いて基本閉店中。それならと、もともと目をつけていたとんかつ店 #丸八とんかつ店 へ。大通り沿いで人気のお店らしい。カウンターの奥に通され、左右とも常連っぽい客に挟まれる。カウンターの中は、高齢日本男性のマスターが仕切っていたが、東南アジア系の若い女性も何人か入っていて、明るい接客が心地良い。隣の客がご飯をそろそろ出して欲しくて「お食事」と言ったところ、「お茶」と聞き違えてお茶を入れようとするマスターを、正確に理解していたアジア系のスタッフがイジる光景もほのぼの。それはさておき、ネギと豚が交互に入った串なしの串カツと、きゅうり、人参、カブのお新香を、白鶴マークのガラスの一合瓶の熱燗2本で合わせる。カツは当然だが、味噌汁も含め、さすがは人気店という味。

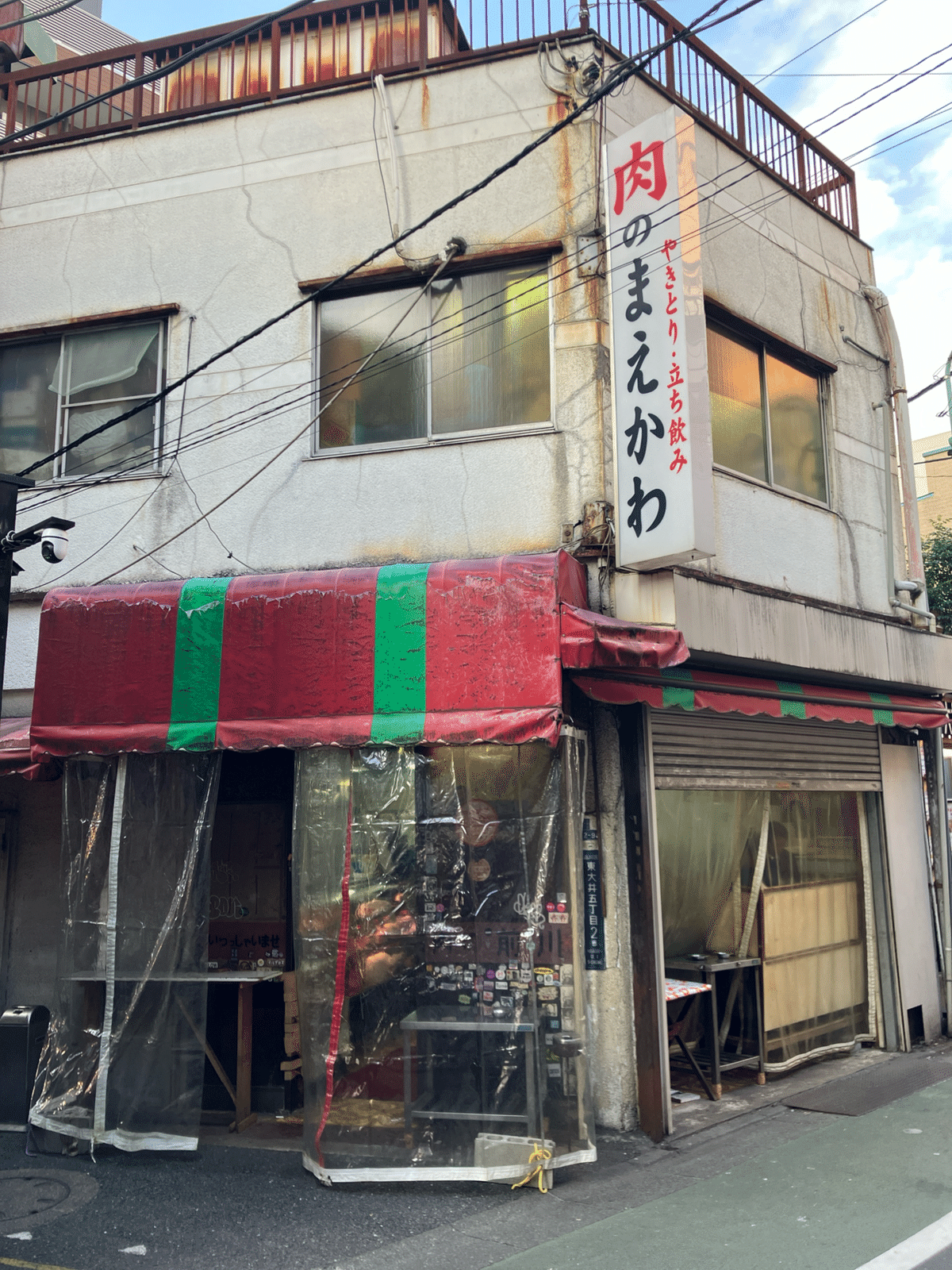

まずまずの腹具合だったが、もう一軒行きたくて、すでに歩いた辺りを再度彷徨うと、開店したばかりの #肉のまえかわ に辿り着く。もともと肉屋だが、夕方には肉中心の激安立ち飲み屋になっている。ここはおそらく中国系の女性が3名で接客。入ってから10分ほどするともう店内には20名ほど入ってギュウギュウ。

鶏ささみの刺身(!)と牛ランプの半生ローストが大人気だが、最初入った際はよく分からずに鶏唐揚げとハイボールをいただく。400円台のハイボールが高く感じるのは、ほかのチューハイ系が皆200円台だから。2周目はこれまたおススメのメンチカツと牛ランプを、ウーロンハイで流し込む。食べ物がなかなか美味くて、全般激安なので、いつか飲み友と再訪したい。その時は、今回ちょっと怖くて手を出さなかったささみもぜひ。短時間で結構飲んだので、この日はこの辺りで終了。

旅のお供は、中野孝次氏の「ローマの哲人 セネカの言葉」。ローマ皇帝ネロに仕え、その善政の時代を支えたが、母親殺しをしたネロから離反し、最期はネロからあらぬ嫌疑をかけられ死を命じられたセネカ。冷静な死に様がなかなか壮絶。そのいくつかの主著を中野氏流にコンパクトに紹介していくスタイル。まだ読み始めたところだが、かなり読み易く構成されており、読み進めるのが楽しみである。