配信・動画音声を考えよう!コンプレッサーてそもそもなんだ!?

ごきげんよう皆様。

LLSY music & V channelのレーシーです。

Vtuber準備中として色々進めているのですが、音楽をやってたおかげでスムーズなのが音声回りの設定です。

音声の処理に使うプラグインやプロセッサーってとにかくわかりにくいですよね。

私の知り合いが歌ってみたMIXに挑戦しているのをみて、様々なプラグインのことを「突然チュートリアル無しに別ゲーがはじまる」と評していました。

たしかに私も音楽を始めたころはいろいろと苦労をした記憶があります。

今はネットでいろいろと調べられる時代ですが、コンプレッサーで調べるとあまりにもザックリとした説明か、ものすごく細かいニュアンスや質感の違いに言及したものか、そのどちらかが引っ掛かります。

なんというか音楽の世界って「1の違いを100くらいの感じで書く」ことがすごく多い気がするんですよね。

確かにそういう本人にしかわからない微妙な感覚や違いは大事な部分ではあるんですが、たぶんみんなが知りたいのはもっと基本的な部分だと思うので、そもそも何に使うものでどうやって操作するの?という部分について書いていこうと思います。

そもそもコンプレッサーとは

コンプとは、みたいな感じで調べるとその働きとできることがごっちゃになって出てきます。

コンプレッサーでできることはいろいろありますが、コンプレッサーがそもそも何をするものか、というのは1つで「指定した音量よりも大きな音を小さくする」というものです。(アップワードコンプみたいな働きもありますがここでは割愛します)

コンプレッサーでなにができるの?

「指定した音量よりも大きな音を小さくする」というのはつまりどういうことができるかというと

・音の大きい小さいの差を小さくして、より聞き取りやすくできる。

・音の大きい小さいの差を小さくして、平均的な音量を大きくすることができる。

・アタック感のコントロール

・より積極的な音作り

おそらくこの記事を見ている方に必要な情報は上二つで、下二つについては混乱を防ぐためあえてぼんやりとした書き方をします。

特にドラムやパーカッション、弦楽器類、シンセサイザーにおいてはより積極的な音作りに利用する場合も多いです。

ではさっそくコンプレッサーの基本的な操作についてみていきましょう。

一気に説明するとわかりにくいので一つ一つ順を追って書いていきます。

・スレッショルド(しきい値)

いきなりわけのわからない言葉が出てきて本当に申し訳ないのですが、コンプレッサーにおいてはこのスレッショルドというパラメーターが最も重要で避けて通ることはできぬ関門となっております。

とはいっても聞きなれない言葉から醸し出される雰囲気より、実際にはわかりやすいので落ち着いていきましょう。

めちゃくちゃ簡易的な図で申し訳ないのですが、皆さんがDAWや動画ソフトで音声を収録したときにみる波形のようなものだと思ってください。

縦方向が音の大きさです。

ちなみにデジタル音声においては0dbFSという単位が天井となっており、そこからマイナス方向に下がっていきます。

OBSでメーターが赤まで振り切れるとか、DAWや動画ソフトでメーターが赤く振れるとか、あれです。

これを超えるとクリッピング(音割れ)しちゃうよというやつです。

レベルについては話し出すともう3つくらい記事が書けてしまうので今回は飛ばします。とにかく「0dbFSをこえてはならぬ」という鉄の掟があるということだけ覚えていてください。

イラストに戻りましょう。

レベルがなんちゃらという話は分からなくとも、少しでも音声を触ったことがある人であればこの波形が枠からはみ出てしまうのはまずいというのはなんとなくわかると思います。

ここに線を一本引いてみます。これがスレッショルド(しきい値)です。

コンプレッサーはこのスレッショルドを超えた音(イラストで赤く示した部分)の音を小さくするものです。

前置きが長くなったので拍子抜けですが、そういうことです。

・レシオ

スレッショルドを超えた部分の音を小さくするといいました。つまりこういうことでしょうか?

実際には少し違います。

コンプレッサーにはレシオというものがあって、先ほど赤で示した部分をどのくらいの割合で圧縮するかというものになります。

これはイラストで見てもらったほうが早いです。

レシオは「いくら : 1」という値であらわされますが、このいくらの部分が大きくなればより大きな圧縮具合になることがわかると思います。

ちなみに先ほどイラストで例にあげたスレッショルド以上がすっぱりとなくなってしまうような設定ですが、これは「∞ : 1」であらわされます。

一般的にこういった音を指定したレベルで止めるものは、コンプレッサーではなくリミッター(レンガの壁を意味するブリックウォール・リミッターとも)と呼ばれ、別に扱う場合が多いです。

他にもいろいろパラメータがあるのですが、コンプレッサーにおいて最も重要なのはこの2つのパラーメータだということがわかっていただけたでしょうか?

スレッショルドで圧縮のラインを決めて、レシオで圧縮の比率を決める。

この二つが分かれば、もう画面の前で途方に暮れることはありません。

他のパラメータの説明に行く前に、まずごくごく一般的なデジタルコンプレッサーの画面を見て先ほどの2つについて再確認しようと思います。

コンプレッサー・プラグインは実在のハードウェアコンプを再現したものも多く、UIの見た目もまちまちなのですが個人的にはベーシックなデジタルコンプで覚えてしまうというのがおすすめです。

真ん中に謎の斜め線がありますが、これも上下方向が音量です。

スレッショルドを下げてレシオを上げてみました。

グラフが途中で折れている緑の線がスレッショルドで、そこから上がどれだけ傾いたかがレシオですね。

音が入ってきてコンプレッサーが作動すると、どのくらい音が圧縮されているかが「GRメーター」(ゲインリダクション・メーター)に出てきます。

このGRメーターというのはほぼすべてのコンプレッサーに搭載されているので覚えておきましょう。(多くの場合このようなグラフではなくメーター方式です。)

・アタックタイムとリリースタイム

さてここまでコンプレッサーがどのように作動するかを見てきたのですが、音がスレッショルドを超えたら光の速さで圧縮が行われて、まるでナイフでカットしたかのようにリダクションが行われるのでしょうか?

現実的にはなかなかそうはなりません。

コンプレッサーには「アタックタイム」と「リリースタイム」の二つがあります。スレッショルドを超えてからコンプレッサーが作動するまでの時間がアタックタイムで、スレッショルドを音が下回ってからリダクションがなくなるまでがリリースタイムです。

ちょっと分かりにくいかもなのでまた簡略化したイラストをかいてみます

上にあるラインがGRメーターのライン、つまり圧縮されてる量だと思って下さい

音がスレッショルドを超えてから赤い線が下がりきる(リダクションがかかりきる)まで少しタイムラグがあります。

これが「アタックタイム」です。

同様にお尻のほうも、音がスレッショルドを下回ってから赤い線が戻りきるまで時間がかかっています。

これが「リリースタイム」

音量を制限するんだから、アタックもリリースも短ければ短いほうがいいんじゃないの?と思われるかもしれませんが、なかなかそうはいかないというのが現実です。

特に爆速アタックタイムはコンプレッサーが深くかかった時の「音が詰まったような不自然さ」や「音の歪み」を強く引き起こします。

音のアタック成分 なんていうと少しわかりにくいですが例えばピアノ、ピアノは鍵盤を押すとハンマーが弦をたたいて音が出ます。そのまま鍵盤を抑え続けると音は少しずつ小さくなりながら伸びていって、鍵盤を話せば余韻が少し残って音が止まります。

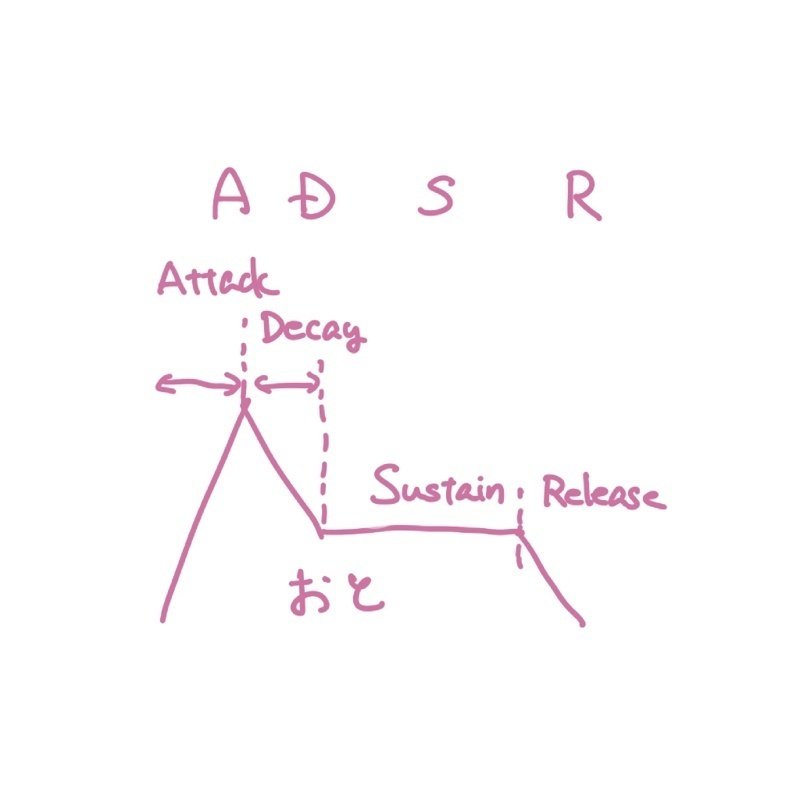

音の成分を表す最も一般的な方法はADSRというもので

A:アタック

D:ディケイ

S:サスティン

R:リリース

というものです。

鍵盤を抑えて音が出た、その一番大きな瞬間をアタック、その後一瞬で安定する音量まで下がりますがここがディケイ。

鍵盤を押し続けて音が伸びていく部分がサスティン、鍵盤を離して音が減衰して消えていく部分がリリースです。

コンプレッサーのアタックタイムを短くすれば短くするほど、このアタックの後ろ側・ディケイの部分が大きくつぶれてしまうというのが分かると思います。

もちろんあえて潰してコントロールするという方法もありますが(リズム楽器や弦楽器類でコンプレッサーでアタック感を強調したり、ディケイをコントロールというのはよくある手法です)、「自然なコンプレッション」からは離れやすいです。

・アタック/リリースについてのお話

ちょっとだけ踏み込んだお話しになります。

読み飛ばしてもおっけーです。

アタックタイムを遅らせていくと何が起こるかは上に書きました。

小難しい話は一旦おいておいて

ある程度分かった方もいらっしゃるかもしれませんが、不自然にならない潰し方としては、

・アタックを少し遅めに、リリースを早くして抑揚を残しながら圧縮する。

もしくは全体のレベルを抑えるため抑揚は抑えて

・リリースを長めにとって全体を均等に圧縮する。

という方法があります。

これは私の感覚的な値ですが、アタックタイムを30msec以降、リリースを最速とすると違和感は感じにくいかなと思います。

アタックタイムがあまりにも長すぎると、それはそれで音のピークがそのまま残ってしまうので今回の趣旨には合いにくいです。

結局、、結局どうなの!?

さあなんとなくわかったようなわからないような感じになってきました!

ここまで大変な思いをして読んでくださった皆さんの頭には「なんとなくわかってきたけど結局具体的にはどうすればいいの?」という疑問が浮かんでいるかと思います。

正直コンプレッサーの設定はその時のソースによる!と言いたいのですがそれではあまりにもアレなので、1つ基準となる設定を出しておこうと思います。

レシオ 2:1~4:1

アタックタイム 20~30msec

リリース 最速〜150ms

この設定でスレッショルドを下げていって、リダクションが最大-6db~-10db

こんな感じで設定してみましょう!

かなり乱暴だといういう自覚はあります。ですがこのくらいの値でとって、不満点があればここから動かしていくというのが最初は分かりやすいかなと思います。

ちなみにこれはあくまで配信や動画編集の際でのお話で、歌を録音してミックスとなるともっと慎重にリダクションさせていくべきです。小さなリダクションで複数回にわけて潰していったり、なんかもよくあります。また同時に歪みのコントロールをすることも多いです。また動画用に収録する音声に関してはDAWでもっとしっかりした処理ができるので、リミッターなんかを使ってもっと深いリダクションをかけることも多いと思います。

そちらの話は今回一旦横にのけておきます。

コンプレッサーを使う上で最も重要なことは「やりすぎないこと」です。

さっきどこかでデジタル音声は0dbFSを超えてはならぬという鉄の掟の話をしました。

コンプレッサーを使ってピークを抑えることで全体的な音量をより上げることができ、それはつまり音声の聞きやすさもそうですし、動画サイトなどで自分の動画、配信がより大きな音でリスナーに届くということにもなります。

なのでついつい強くかけたくなるのですが、コンプレッサーを深く掛けすぎると先程言った不自然さであったり、雑音や上流機器のセルフノイズなんかも一緒に持ち上がってしまいます。

編集ソフトで録音物とじっくり向き合えるならまだしも、配信においては「軽く当てておくおまじない」のように考えておいたほうがいいかもしれません。

歌や楽器の録音にはコンプレッサーを掛けどりするかしないか、というのもたびたび議論を呼びますが、私はやります。が、意図としてはより良いパフォーマンスを引き出すためといった面が強いので、悩んだ時点でやめておいたほうが無難かなとは思います。

今回はコンプレッサーの主要なパラメータだけを抜き出して使い方を簡単に書いてみました。

コンプレッサーには今回紹介してないパラメータがまだまだたくさんあります。

アタックやリリースのカーブを変更してより鋭い/やわらかい掛かり方を狙うニーや

高いところをつぶす、のではなく低いところを持ち上げるアップワードコンプ

また実機や、それを再現したプラグインにはそもそもパラメータを備えていないものもあります。

スレッショルドの値が固定で、インプットで入力音量自体を変えてコントロールするもの

レシオが固定でリリースが自動可変のもの

かなり奥が深い、奥の深すぎるコンプレッサーの話でしたがどうでしたでしょうか。

かなりいろいろと端折ってしまったのですがそれでもだいぶ長くなってしまいました。

ですがここまで読んでくださった方は、より大きくて聞きやすい音声を配信や動画に乗せることができるようになったはず!

前回のStudio Rackの記事と合わせてぜひ実践してみてくださいね

LLSY music