1957年の映画劇『気違い部落』

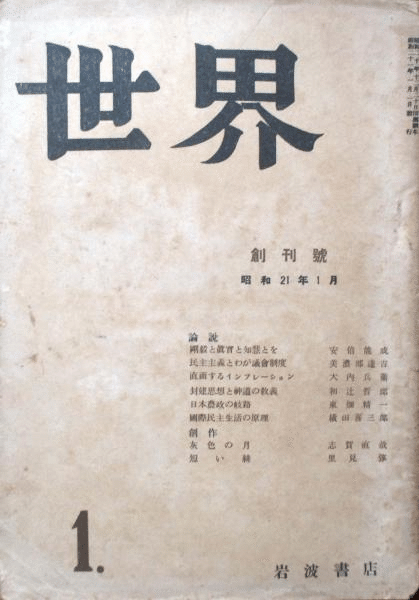

1945年(昭和20年)12月中旬、岩波書店が46歳の吉野源三郎(1899年4月9日~1981年5月23日)編集の総合雑誌『世界』を5万部発行の創刊号(1月号)(4円)で創刊した。

『世界』(岩波書店)1946年(昭和21年)9月号、10月号に、東京・八王子の恩方村の小津という部落の農民を描いた、51歳の木田稔(きだ・みのる、1895年1月11日~1975年7月25日)の社会風刺小説『氣違ひ部落周游紀行』が掲載された。

題名は、1794年刊のグザヴィエ・ドゥ・メストゥル(Xavier de Maistre、1763年10月10日~1852年6月12日)著『居室周游紀行』Voyage autour de ma chambreのもじりだ。

1948年(昭和23年)11月15日、きだみのる著『氣違ひ部落周游紀行』(吾妻書房、180円)が刊行された。

1948年(昭和23年)11月1日、第2回毎日出版文化賞が発表された。

田中美知太郎(たなか・みちたろう、1902年1月1日~1985年12月18日)著『ロゴスとイデア』(岩波書店)

川島武宣(かわしま・たけよし、1909年10月17日~1992年5月21日)著『日本社會の家族的構成』(學生書房)

大内力(おおうち・つとむ、1918年6月19日~2009年4月18日)著『日本資本主義の農業問題』(日本評論社)

歷史學研究會編『歷史學研究』(岩波書店)

上原専祿(うえはら・せんろく、1899年5月21日~1975年10月28日)著『歷史的省察の新對象』(弘文堂)

内田清之助(1884年12月1日~1975年4月28日)著『日本動物圖鑑』(北隆館)

きだ・みのる著『氣違ひ部落周遊紀行』(吾妻書房)

渡邊一(1904年~1944年3月23日)著『東山水墨の研究』(座右寶)

竹山道雄(1903年7月17日~1984年6月15日)著『ビルマの竪琴』(中央公論社)

西山夘三(にしやま・うぞう、1911年3月1日~1994年4月2日)著『これからのすまひ』(相模書房)

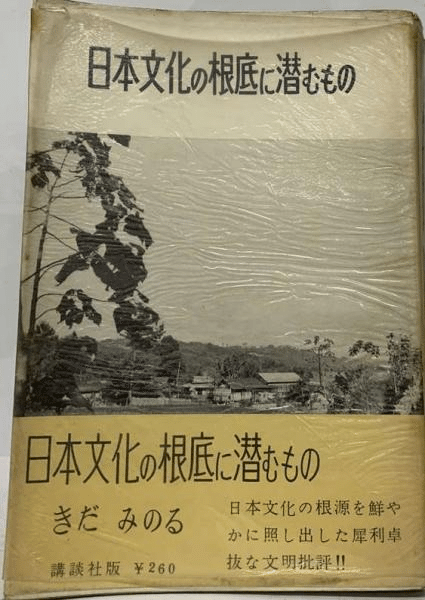

1956年(昭和31年)12月15日、61歳のきだみのる著『日本文化の根底に潜むもの』(大日本雄弁會講談社、260円)が刊行された。

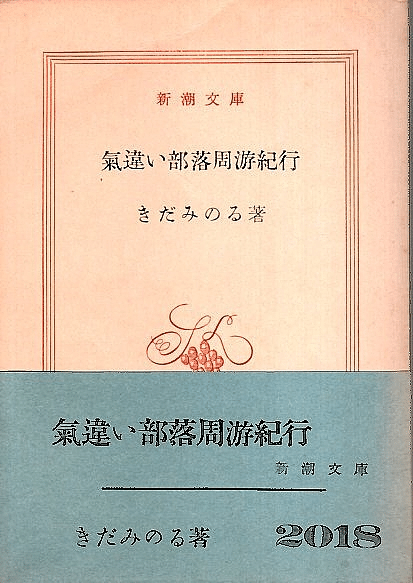

1957年(昭和32年)10月20日、「新潮文庫」、きだみのる著『氣違い部落:氣違い部落周游紀行』(新潮社、70円)が刊行された。

1957年(昭和32年)11月26日、きだみのる(「気違い部落周游紀行」「気違い部落紳士録」「霧の部落」「奥様騒動記」「日本文化の根底の潜むもの」等)原作、43歳の菊島隆三(1914年1月28日~1989年3月18日)は脚本、渋谷実(しぶや・みのる、1907年1月2日~ 1980年12月20日)監督、38歳の伊藤雄之助(1919年8月3日~1980年3月11日)、33歳の淡島千景(あわしま・ちかげ、1924年2月24日~2012年2月16日)、20歳の水野久美(1937年1月1日~)主演の映画劇『気違い部落』(134分)が公開された。

撮影は恩方村の川向こうの川口村で初夏~10月におこなわれた。

1958年(昭和33年)3月25日発行、「ミリオン・ブックス」、63歳のきだみのる著『部落の幸福論』(大日本雄弁会講談社、150円)、「部落の春:部落八分ご破算のこと」より引用する(216~218頁)。

さて映画の「気違い部落」のロケが始まったとき、部落は二つに割れた。弱気派と強気派、あるいは現実主義者と抵抗主義者と。

強気派である抵抗主義者たちは、愛する故郷であるところの部落を不遜にも気違い部落などと言い触らされたのでは、第一気障である上、そんな部落の娘たちは嫁にもらい手が無いだろうし、また部落に嫁に来手もないだろう。これは正しく男女青年危機であるからロケには絶対反対だと言って仲間を集めた。中心人物は三吉青年、代表として表面に担ぎ出されたのは部落の要人である又さん。

部落の親方の良さんは他人の役に立たない限り銭はもうからないという哲学を持っていたので三吉青年がロケ反対の勧誘に行つたとき、反対したら松竹は他所にロケに行つて他所に銭が落ち、みすみす部落の損になる、そんな話に乗れるものではないと三吉の言を取り上げなかつた。

こうして部落には良さん派と又さん派が出来た。又さんはうら家の親族姻族の結束は鉄石のように固いといささか時代離れのした豪語を振りまいた。

しかし真実では、両社は同じ賭に張つていたのだ。

――松竹は何千万円かかけて映画を作るちゆうが、どうしたら一番松竹をひんむけべえか。

親方の良さんは協力に張つた。又さん一族は抵抗に賭けた。というのは又さん派はいうだけの金を出してもらえばどんなに写されてもよいという結論になつていたのだから。

この博ちでは抵抗派が全面的に敗れた。すべての敗戦には恨みの的になる裏切者が必要だが、ここでもそれが必要だつた。親方せえおれらに賛成していたらえれえ金がもうかるところをということになり、良さんが恨みの的になつた。同時に鉄さんの部落外しも解いたらという噂が聞かれるようになつた。前に私が部落八分は火事と葬は除くものだよといつたとき、うらあ火事にも手伝わなわねえといつた又さんとしては大きな進歩だ。

私はこの事件には中立だつた。ただ、題名や材料が不快なとき部落には補償を出さねばならないなら、部落に愉快な映画のとき、奨励金を部落は出さねばならないような論理が気になつていた。

1984年(昭和59年)1月28日発行、菊島隆三著『菊島隆三シナリオ選集』(全3巻)Ⅰ(星雲社、1,800円)、『気違い部落』より、十四世帯の気違い部落民が犬鍋を食べる場面を引用する(397~398頁)。

解説者X氏を44歳の森繁久弥(もりしげ・ひさや、1913年5月4日~2009年11月10日)が演じた。

よろずやの木崎三造を47歳の信欣三(しん・きんぞう、1910年7月9日~1988年12月26日)、砂糖に霧吹きで水分を含ませ、酒に水を加えて目方を水増しする増す女房のお紺を44歳の清川虹子(1912年11月24日~2002年5月24日)が演じた。

無免許で産婆もやっている大倉仁太郎を52歳の藤原釜足(ふじわら・かまたり、1905年1月15日~1985年12月21日)、自転車屋の青木助夫を47歳の三井弘次(1910年3月6日~1979年4月20日)が演じた。

仁太郎の女房おらくを38歳の賀原夏子(1921年1月3日~1991年2月20日)、織物工場の女工の娘・お千代を19歳の瞳麗子(1938年1月10日~)が演じた。

解説者の声「もう一人の部落の幹部三造さんに至っては酒、砂糖、塩、煙草の販売を始め猟師、炭焼、大工、左官など、凡そ金になることで自分に出来ることは何でもやっています。それに酒には水を割り、砂糖には霧を吹いて目方をふやすというのがもっぱらの営業方針との噂です」

せせこましい部落の耕地。

解説者の声「とにかく、部落の経済はもう一人の人間も入りこむ余地はありません。しかし、入って来たまま帰らない生物もいます」

6 村道

一匹の赤犬がヨタヨタ歩いて来る。

その近くの肥溜の蔭からその赤犬をじっと窺っているニイタンボウこと大倉仁太郎。おもむろにコン棒を引き寄せる。

その向い側のちっぽけな自転車屋、青木助夫もパンク貼りの手をとめてハンマーを摑んで腰をあげる。

とたんにキャンキャン!! という声。

仁太さんが一瞬早かったようである。

(WIPE)

7 仁太の家

(大工の手を借りずに、つまりお手製で仕上げた奇妙な家)

軒にさっきの赤犬の皮がぶら下がっている。

解説者の声「皮はなめして太鼓に、肉はこの通りスキヤキです」

火じろ(囲炉裏)にかかった大鍋の赤犬のスキヤキを、仁太、女房おらく、娘千代他三人の家族がつついている。

解説者の声「部落のブルジョア族、親方連のメニューでさえ、牛や豚の肉は月に一度、精々、魚が週に一度という次第ですから、この犬鍋は不足がちな彼等の脂肪と蛋白質をおぎなうばかりでなく、特に赤犬はヒエの妙薬として珍重されています。従ってここには一匹の野犬も居りません。部落の自慢の一ツにかつてまだ狂犬病などと称するものを一度も出したことがないというのもお解りかと存じます。犬鍋はそのまま頂きますと、多少の臭気をともないます。御参考までに臭味抜きの調理方を申しあげますと、まず焼酎一合……あ? 誰か来たようですからのちほどまた……」

さっきの自転車屋青木助夫が顔を出す。

助夫「仁太さん、すまねえが肉を少し分けて貰えねえか」

仁太が何か言いかけるのをおらくが制して、

おらく「百匁四十円だよ」

助夫「そりゃ十円高えや」

おらく「赤犬だからよ、いやならよしな」

助夫「(シブシブと)じゃ、五十匁……」

(WIPE)

1958年(昭和33年)8月25日、「ミリオン・ブックス」、きだみのる著『日本文化の根底に潜むもの』(大日本雄弁會講談社、140円)が刊行された。

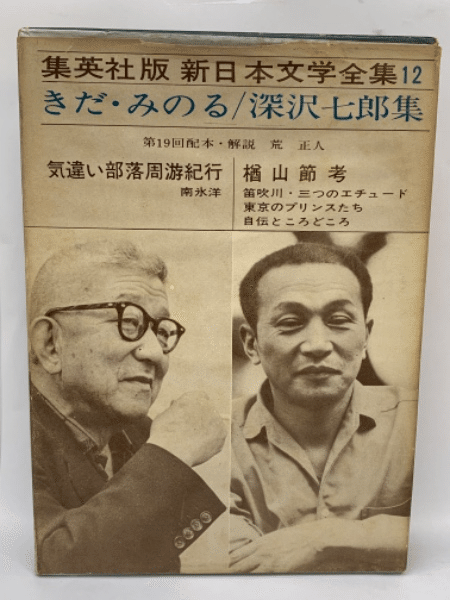

1963年(昭和38年)8月27日、「新日本文学全集」(全38巻)第12巻(第19回配本)、きだ・みのる著『きだ・みのる集:南氷洋/気違い部落周游紀行』、深沢七郎(1914年1月29日~1987年8月18日)著『深沢七郎集:東京のプリンスたち/笛吹川/楢山節考/三つのエチュード/自伝ところどころ』(集英社、390円)が刊行された。

解説は50歳の荒正人(あら・まさひと、1913年1月1日~1979年6月9日)だ。

「解説」より引用する(427~428頁)。

『気違い周游紀行』は、自己の新らしい体験、観察を素材にしたものだが、文明批評的小説と呼ぶのがふさわしい。知識人は、こういう未開社会の存在に驚ろいたが、〈部落〉は知識人の生活をも支配している。外面は、文明人、内面は未開人という二重の構造を所有している。その点の認識は、各人各様だが、〈部落〉の人たちのように素朴ではないことは共通している。〈部落〉で行われていることは、仮面を被せて、知識人の社会でも平然と行われている。この作品は〈部落〉を書くだけに留まらず、日本人の本質を掘り起している。なお、作者の立場は、民族主義者ではない。外国の知識を日本のために役立てるという良識に富んだ実用主義である。進歩とか保守という名目論は盛んでも、実用主義は不当に軽視されてきた。それを訂正することを動機として書かれたのである。それは成功し、時流を支配した。続篇がつぎつぎに発表された。私はそのなかでやはり、『日本文化の根底に潜むもの』を一番おもしろく読んだ。

『月報』19に、37歳の山口瞳(1926年1月19日~1995年8月30日)「男性の典型『きださん』」、51歳の武田泰淳(たけだ・たいじゅん、1912年2月12日~ 1976年10月5日)「仲よし」、62歳の丸尾長顕(まるお・ちょうけん、1901年4月7日~1986年2月28日)「七郎君の二面」、58歳の瀬沼茂樹(1904年10月6日~1988年8月14日)「戦後文学編年史(19)」を掲載した。

1967年(昭和42年)2月20日、「岩波新書」、72歳のきだみのる著『にっぽん部落』(岩波書店、150円)が刊行された。

1「はじめに」より「部落」という語についての注を引用する(9~10頁)。

ここで部落という文字で指しているのは旅行やピクニックのとき読者が海岸や畑の間、山陰や丘の中段などにいくらも散在している民家の集まりのことで、もっと注意深い眼ならその傍に小さな産土社を神木の陰に見つけるのが普通だ。住民たちは同じ村の他部落の者の前で、とくに自分の部落を強調したいときには「うらが部落じゃあ云々」というが、一般的には他村や都会の者の前だと「部落じゃあ云々」ということが多い。この場合のムラは自分の部落のことだ。恩方村は広いので寺の曲り角に住む梅さんが村の奥の部落に行ったことがないというのを聞いてぼくがその好奇心のなさにあきれた顔つきをしたら「だってよ、用のねえとこにわざわざ行けたもんじゃあねえ」と至極道理に適った返事をしたのをみても解るように、村の中でも行ったことのない部落があるくらいだ。他部落のことなんか知らないのが普通で、懐かしの古里などという場合も部落のことなのだ。

部落の者が部落をこのようにムラというので、文字しか頼れず、文字しか信じない都会の本読みたちはムラ八分、ムラ祭りのムラを村と書き、今度は自分で書いた村の字に惑わされて部落の産土社さまの祭り、部落からの追放でしかないものを村全体の祭、村全域からの追放と思い込んでしまうのだ。

部落というこの民家の小さな群を指すのに外国語の訳語として使われているものには集団Groupement, collectivité村落Village共同体Community寒村Hameau村分割Fractionなどあるがいずれも日本の部落を指すのに適切でない。このことは後出の文章を読まれれば読者も納得されよう。で、訳書では発音を模してBrak Braqueとするつもりだ。農山漁村はその地理的区画内に含まれている部落が大小の数に集まって出来ているわけだ。

村は地理的状況と中央の支配のための区分で、部落は村と違い自然集団で連綿と持分の土地に存在をつづけ、その掟とつき合い、保有地や、名前を守っていることは村の歴史を見ても解る。

この村は武蔵風土記では上恩方、下恩方、小津、西寺方の四村に分れている。明治になってその四村が合併され恩方村になり、旧村名は大字名になった。僕が来た頃には郵便は南多摩郡恩方村の下に部落名の辺名を書けばそれで届いた。

十何年前の町村合併で村が市に合併されると村名はなくなり大字名、すなわち徳川時代の村名が町名になった。そして部落を指す場合に部落名は変らずに残り、村の名はいかに変っても部落名はそのままであることを立証している。

ただ名前は都内の市の一部の町に変っても、自然の状態は役所の都合で変えようはなく、山では熊が徘徊し、里では猪が畑を荒らし毎年冬になると猟師に打ち取られている。これは市とか町とか、まして都という文字によって呼び起こされる銀座的状態ではない。またパリやロンドンで猪が捕れたり熊が徘徊した話は聞いたことはない。丹波の笹山ではないがどこか山奥の寒村育ちがぼくを訪ねて庭まで来ると、決ってそこにつっ立ち、まわりをぐるっと見まわすと必ずいわずにはいない。「何よ、これでもここは東京都のうちかよ。おれの村にもこんな景色ならざらにあらあ。」これは都という名、市という名から来る期待をぼくの部落が満たさないための不満だが、この不満には都といったって端っこの方はうらが村よりひどいという一種の満足とも感じとられる。

だからぼくはここでは前々通り、村、部落という実体にそった文字を使うことにしよう。

1967年(昭和42年)12月25日発行、「NHKブックス」、米山俊直(よねやま ・としなお、1930年9月29日~2006年3月9日)著『日本のむらの百年:その文化人類学的素描』(日本放送出版協会、280円)、第1章「むらを考える」、Ⅲ「むらを見る眼の反省:きだみのると今東光」、1「東西の「気違い部落」」より引用する(54~55頁)。

きだみのる氏の『気違い部落周游紀行』によって、〝気違い部落〟というコトバがその独特のニュアンスで人々の関心をひいたのは戦後まもなくのことであった。その虚構の部落のモデルは、氏の住んでいた東京都下の実在のむらである。その後、今東光氏が『闘鶏』以下の作品で河内の部落の紹介をはじめ、いつかこれも〝気違い部落〟というニックネームがつけられるようになった。きだ、今両氏の作品の中で、東西の〝気違い部落〟ものの占める位置は低くない。ともに毎日出版文化賞や直木賞の対象となった作品をふくみ、なかには映画化された作品もある。

この二つの〝気違い部落〟ものの小説群は、その読者の側に、東はいわゆる文芸誌、西は中間小説誌のファンがいるという差は考えられる。これは二人の作者の持ち味やスタイル、発表場所の差によるだろう。東のほうぎょり部落案内的、したがって社会批評的であるのに対して、西のそれがやや人物紹介的、したがって人間批評的であるというちがいにもよるようである。どちらにもさまざまな興味ぶかい人物が登場して、ときにはユーモラスに、またときにはふかい悲しみや泣き笑いの世界をつくりだしているが、東の場合ではその人々が部落という世界のなかに点在しているようにみえ、西では人物たちの背景として部落があるように思える、という相違がある。

しかし、この東西の〝気違い部落〟ものには、いくるかの共通した性格が認められる。ここでは両氏の作品について文学論をしようとするのではなく、その作品群にあらわれたいくつかの問題について、その素材になったむらのことを考えながら、むらの理解の可能性と限界をさぐってみたいと思う。日本のむらとその文化を考えてゆくうえに見逃せないものを、東西の〝気違い部落〟ものはもっているからである。

両氏の作品のおもしろさは、素材であるむら社会のおもしろさだけではない。むしろより重要なのは、その対象を用いた作者の思想の側のおもしろさだと思う。そこでまず作者の側の問題を考え、それから対象として描写されている部落について見てゆくことにする。作者の側の問題はほぼ三つに限定できる。第一に両氏の視点の問題、つぎに作者と現実の部落社会の関わりあいの問題、そして第三に両氏の視点を支えている仮説ないしは原理の問題である。

1968年(昭和43年)4月5日発行(4月23日発売)、48歳の伊藤雄之助著『大根役者:初代文句いうの助』(朝日書院、450円)、第6章「朴念仁の直言」、「狂っているほうがマトモであること」より引用する(285~287頁)。

十年ほど前になるでしょうか。きだ、みのるさんの「気違い部落」を、渋谷実監督で映画化したことがありました。わたしは部落八分にされるテッさんの役で、原作者がモデルにした八王子の恩方村へロケーションにでかけたのですが、

――なるほど「気違い部落」だ。

と感心するくらい、そのあたりの気風はどぎついものでした。

――生きるとは、他人をひんむくことなり。

部落の英雄たちには、さすが海千山千のカツドウ屋[映画人]連中も、しばしば手痛くひんむかれていたようです。

部落の付近に宿をとったわたしたちは、やがて、近所に、ほんとうに気がふれた若い女性がいるのを発見しました。かの女は、家の縁側にすわって、一日なにかブツブツいっています。

――なにを喋っているのかしら。

耳をそばだてると、嫁にいった先きで、日がな夜がな、いびられた思ひ出をくりかえしているらしいのです。

「そこは嫁のすわるとこじゃあんめえ。それは嫁の喰うもんじゃあんめえ。お前の親はよ、娘が可愛くねえとみえて、とどくものがとどかねえな。へえーだ。バカでえこえてらあ、バカでえこえてるよォ」

かすりが似合い、おいしい炊きこみご飯がじょうずなお嫁さんだったといいますが、やさしく素直なひと柄だけに、むきだしのエゴに、神経をおかされてしまったのでしょう。なにしろ、ひとずれすることが商売のようなロケ・マネージャーでさえ、

「伊藤さん、こりやァ狂うほうがマトモじゃないのかな」

と驚嘆した土地柄なのですから。

誤解がないようにお断りしておきますが、わたしは現実の「気違い部落」を否定しているのではありません。きだ・みのるさんが「部落」を、日本の標準的な単位社会だ、といっているように、「イデオロギー」を主人にいただいたり、保身のために自分を抹殺したりするより、よほど正常な生き方だと思っています。

狂うほうがマトモであるような現象は、日本の津々浦々までゆきわたっています。わたしたちの隔離病棟の窓から見える風景だけでも、

――日本はどうなっていくんだろう。

と、考えこまざるをえないような出来事がしばしばおこっているのです。

1975年(昭和50年)11月1日発行、用語と差別を考えるシンポジウム実行員会編『差別用語:ゆたかな日本語をめざして』(汐文社、980円)、第1章「「差別用語」問題のアウトライン」、2「〈被差別統一戦線〉による〝糾弾共闘〟の展開」、「「狂」の字の追放」より引用する(19頁)。

「部落差別用語」事件がひん発した翌年[1974年]は、精神障害者団体によるきちがい「狂」の追放闘争が関西を中心に激しくたたかわれた年である。

ことに、社団法人「大阪府精神障害者家族連合会」(略称「大家連」)の糾弾は、まさに〝気が狂いそうな〟ハイペースで行なわれた。

同書第1章「「差別用語」問題のアウトライン」、3「〈マスコミの禁句いいかえ集と自主規制〉」、「「自主規制」から「禁句・いいかえ」」より引用する(24~25頁)。

民放経営者の集りである日本民間放送連盟(民放連)は73年9月19日、「差別用語と糾弾例」という民放連放送基準室がまとめた文書(資料①)を加盟各社へ配布した。6月12日にとりあえず第一報を流して〝警報〟を与え、補足して9月に配布したものである。

この文書は、過去の事例を紹介し、分析として☆事件は関西などに多く発生しているが、徐々に東へ進んでいること、☆マスコミを追及することは、同和問題への一般の理解を促進するのに有利という戦術判断があること☆糾弾が激しいのは、同和対策特別措置法[1969年7月10日に公布・施行]が十年間の時限立法(79年3月末まで[実際には2002年3月31日に失効])であり、この期間を最大限に利用しようとしていること、などをあげた。

そして、対策として、☆多数による長時間の糾弾による被害を避けるため、話し合いの人数を双方同数にすること☆芸能人の失言から抗議されるケースが多いので外部のタレントなどへの教育を徹底させること☆不用意な摩擦を避けるために、解放同盟[部落解放同盟]の話を聞く用意があってもよいと指示し、さらに禁句として「特殊部落」「エタ」「四ツ」「犬殺し」「部落」「河原乞食」などを挙げた。

そこにみられるのは、「ミスは全てタレントや作家にあり、局は責任がない」という無責任論であり、「解放同盟がうるさくいうから、不必要な摩擦を避けた方がよい」という、言論機関として全く無節操な小手先の対応でしかなかった。

ふだん国民の側からのさまざまな批判に対して、「編集権の独立」をタテに、独善的な態度に終始しているマスコミ経営者は、こと部落問題に関しては、一見低姿勢をよそおいながら、その実、「いいかえ」というスリカエの論理で保身術に汲きゅうとした。

このころから、民放各社は「禁句いいかえ集」を整備し、〝ことば狩り〟の自主規制を強めていった。

1978年(昭和53年)6月発行、65歳の福田恆存(ふくだ・つねあり、1912年8月25日~1994年11月20日)他著『なぜ日本語を破壊するのか』(英潮社、1,200円)、42歳の土屋道雄(つちや みちお、1935年8月22日~)著、第8部「差別語をタブーにするな」、「文脈や意圖から判󠄁斷すべし」より引用する(247~248頁)。

「部落」といふ言葉にしても、氣にしだしたらきりがない。私が少年の頃育つた信州の村には七つの部落があり、何のこだはりもなく「部落」といふ言葉を口にしてきた。部落の長はそれぞれ「部落長」と呼ばれてゐたし、戰後は毎年のやうに「部落對抗運動會」が催され、部落對抗リレー、部落對抗綱引などを樂しんだものである。

芥川賞受賞作品の「月山」の中に出てくる「部落」といふ言葉が抗議の對象になつたと聞いて、私はびつくりした。同時に、いはゆる「言葉狩り」といふものの正體を見たと思つた。こんなことをしてゐては、味方をも敵にしてしまふのではないか。

第8部「差別語をタブーにするな」、「堕落を招く事大主義と事なかれ主義」より引用する(249~250頁)。

差別語の問題にしても、抗議をかはすために、觸らぬ神に祟りなしといふことで自主規制してゐるのだとしたら、これは事なかれ主義である。理不藎な抗議には儼然たる態度で臨まなければならない。事なかれ主義はジャーナリズムを堕落させる。

きだみのる氏が亡くなられた折、「氣違ひ」も「部落」も禁句だといふので、NHKは氏の代表作である「氣違ひ部落」には全く觸れずじまひだつた。またベストセラーになつた鹽月彌栄子さんの『冠婚葬祭入門』中の「また目上の方には、はきものや下着類を贈るのは失禮とされています。……また、身につけるものの中でもっとも重寶ないただきものは、下着と靴下だと私は思っています」といふ一莭がはきもの業界からの抗議によつて、「……失禮とされていました。……下着とはきものだと私は思っています」のやうに改められたが、どちらも事なかれ主義ではないか。

戰前・戰中にも使へない言葉がたくさんあつた。外からの規制もあつたが、ジャーナリズム自ら何かを惧れ、何かに迎合して自主規制した面もあつたことは確かであり、さうして、筆を枉げなければならないやうな狀況を自らつくり出していつた事實を忘れてはならない。日本人の體質、とりわけジャーナリズムの體質といふものは少しも變つてゐないのではないか。端的に言へば、事大主義と事なかれ主義との二つが常に禍ひとなつてゐるやうに思はれる。

戰前は軍部に、戰後は占領軍に迎合してきたし、近くは創價學會に氣兼ねして言ふべきことを言はず、書くべきことを書かなかつた。その體質が今また部落解放同盟に對する及び腰となつて現れてゐるのではないか。そこには、表現の自由に對する安易な姿勢があるだけで、眞實の追求と公正な報道のために、身命を賭しても表現の自由を守らうといふ眞摯な姿勢は見られない。悲しむべきことである。

1981年(昭和56年)1月30日、「冨山房百科文庫」、きだみのる著『気違い部落周游紀行』(冨山房、750円)が刊行された。

全電通発行の月刊誌『あけぼの』1993年5月号に、「ロマンの散歩道」が掲載されたが、きだみのる著『気違い部落周游紀行』を紹介したことが、差別的だと糾弾する団体の圧力で、発行部数2万6千部の同号は回収され、この号は廃刊とされた。

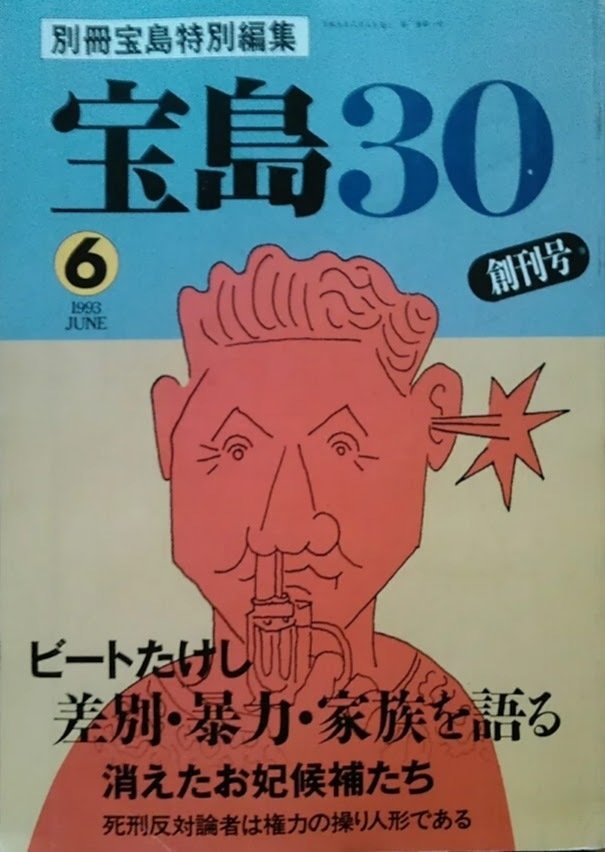

1993年(平成5年)5月6日、宝島社が、別冊宝島特別編集の30代男性向けの総合評論誌『宝島30』を6月号(本体650円)で創刊した。

47歳の吉田司(よしだ・つかさ、1945年9月29日~)による46歳のビートたけし(1947年1月18日~)のインタビュー「差別・暴力・家族を語る」を掲載した。

1995年(平成7年)11月発売の『宝島30』12月号から、49歳の呉智英(くれ・ともふさ、1946年9月19日~)『人権真理教と差別』の連載が始まった。

1996年(平成8年)4月発売の『宝島30』に、49歳の呉智英『人権真理教と差別』3「人権めくらに「気違い部落」は見えない」が掲載された。

1996年(平成8年)5月、『宝島30』が6月号で休刊した。

1998年(平成10年)4月5日、呉智英著『危険な思想家』(メディアワ-クス発行、主婦の友社発売、本体1,300円)が刊行された。

装幀は日下潤一(くさか・じゅんいち、1949年~)、大野リサだ。

2000年(平成12年)11月20日発行、「双葉文庫」、呉智英著『危険な思想家』(双葉社、本体495円)、第2章「人権真理教の思考支配に抗して」、3「人権真理教徒に消された「気違い部落」」より引用する(85~86頁)。

現に、『気違い部落周游紀行』を文化記事で取り上げたばかりに回収騒ぎになった雑誌がある。全電通発行の月刊誌「あけぼの」の一九九三年五月合だ。同誌は四十余年前の名作である『気違い部落周游紀行』の内容を紹介し、あわせて同作の舞台となった気違い部落も取材紹介した。しかし、発行直後、「差別意識を助長する」という声が上がり、発行部数二万六千部の同誌は全部回収されることになった。

名作「気違い部落」シリーズは、今読んでも十分に面白い。現代の古典として、新聞の読書欄などでもっと取り上げられてよい。そのためには、したり顔の良識家の提言に従って「精神の御不自由な集落」シリーズと改題すべきなのだろうか。きだみのるが生きていたら、そんな気違いじみたことは決して許さなかったろう。いっそ、『〇〇〇〇〇周游紀行』『〇〇〇〇〇の青春』などとして取り上げたらどうかとも思うが、伏せ字が原理的にありえない大日本民主主義帝国では、当然そんなことはありうるはずもない。