ルドルフ・シュタイナー『大天使ミカエル-人間存在の本来の秘密を啓示する者-』第六講

1919年11月30日 ドルナッハ

■Ⅵ-1 ここ数日素描してきたことからもお分かりいただけますように、人間存在(本性)を完全に理解するのに必要不可欠なのは、人間の分節化を取り上げ、なによりもまず、人間の頭部有機体と呼ぶことのできるものと、頭部以外の有機体と呼ぶことのできるものとの間にどのような大きな違いがあるのかをはっきりさせることであります。もちろん私たちは、この人間の頭部以外の有機体もまた分節化していますので、人間の有機体の全体としては三分節化していることはご存じでしょうけれども、私たちが現在および近い将来向き合うことになる人類の進化発展の重要な衝動を理解するためには、差し当たりは頭部人間と頭部以外の人間の有機体に区別することが重要なのです。

■Ⅵ-2 さて、私たちが人間について霊学的に語るとき、つまり「頭部人間、頭部以外の人間」と言うときには、差し当たり私たちは「人間の頭部の有機体、人間の頭部以外の有機体」をむしろイメージします。それらは自然そのものによって作られた、魂的なもの・霊的なもののイメージであり、表現であり、顕現なのです。地球人類の進化発展の全体において人間がどのように位置しているかは、人間の頭部の有機体の位置と頭部以外の有機体の位置の違いを考慮に入れる場合にのみ、実際に理解することができます。差し当たり、人類の後アトランティス進化発展期に留まるとすれば、頭部有機体と結びついているもの、とりわけ頭部による人間の表象生活として具体化するものは、この人類の後アトランティス進化発展期内の非常に遠い過去に由来するものです。アトランティスの大破局直後の時代、つまり紀元前6・7・8千年紀に遡りますと、私たちはもちろん、当時の文明世界にとって問題となっていた地域については人類の魂の在りよう——それは私たちのそれとはほとんど一致しない魂の在りようです——に舞い戻ってくることになります。当時の人間が意識において把握していた世界の内容は、こんにちの私たちが把握している世界の知覚内容・思考内容とは比べることさえ難しいものです。私は、『神秘学概論』の中で、この後アトランティス期の最も古い時代の文化のことを、「原インド文化」と名付けました。当時の人類の有機体は、主として頭部に結びついていたという点で、私たちのそれとは大きく異なっていました。現に、空間と時間の計測方法を、私たちは持ち合わせていますが、原インド文化期の人々は持ち合わせていませんでした。当時、主として頭部に結びついていた人類の有機体ですが、それは、私たちが持ち合わせている空間と時間の計測方法を実際にこの原インド文化期の人々は持ち合わせていないというように、私たちのそれとは大きく異なっていました。彼らが世界を概観する際には、むしろ途方もない空間の広がりが見られ、更に、時間の様々な瞬間が交錯して見えていました。このように、空間と時間(の計測)に重点を置いた世界を把握する方法は、原インド文化期には存在しませんでした。

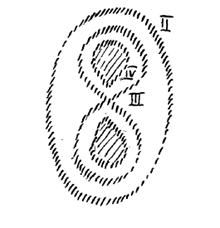

■Ⅵ-3 この方法が現れる最初の徴候は、紀元前5・4千年紀頃、つまり「原ペルシャ文化期」になってから見出されます。しかしそれでも、魂の営みの在りよう全体はまだ、私たちの時代の人間の魂の在りよう及び世界の在りようとは非常にかけ離れていました。何よりも、この「原ペルシャ文化期」の人間は常に、光と闇、明と暗の調和をあらゆるところに見出すような仕方で、あらゆる物事を解釈したがっていました。私たちがこんにち営んでいる「抽象化」は、この時代の人々にはまだ全く異質なことだったのです。全体の普遍的な見方のようなものがまだ存在していました。即ち、光で眼に見えているもの全てと、それらが闇に影を落とすことが相互浸透しているという意識がまだ存在していたのです。道徳的な世界秩序も同じような仕方で見られていました。この時代の人々は、好意的で親切な人を明るい人と感じ、疑り深く自分本位な人を暗い人と感じていました。彼らはまだ、人々の道徳的な個性とは何かを、いわば人々を取り巻いているオーラを通して見て取っていたのです。そして、仮にこのかつての原ペルシャ文化期の人々に、私たちがこんにち自然秩序と呼ぶものについて語ったとしても、彼らは全く理解できなかったでしょう。こんにちの私たちの感覚における自然秩序は、当時の人々の光と影の世界の中には存在しなかったのです。というのも、彼らには光の世界と影の世界が存在していたからです。彼らは、たとえば音の世界についても、ある音のニュアンスを「明るい」と言い、ある音のニュアンスを「暗い」とか「影がある」と言ったのです。彼らには光の世界と影の世界が存在していたのです。そして、この光と闇によって表現されていたものは、彼らにとっては霊的な威力であると同時に自然の威力でもあったものです。彼らにとっては、霊的な威力と自然の威力の間には違いが存在しませんでした。こんにちの私たちが人間の自由と自然必然性とを区別するようなことは、彼らには狂気の沙汰だとしか思えなかったでしょう。というのも、彼らには人間の恣意と自然必然性という二元性など存在しなかったからです。彼らには、全てがいわば、霊的-物理的統一の下に包含されることだったのです。これは後述することによって意味を持つようになることですが、この原ペルシャ文化期の世界観の特徴がどのようなものであったかをスケッチするとすれば、およそ以下のような図になるに違いありません(図17参照)。つまり、人間観を統一的に包含している万有のシンボルである世界蛇(ウロボロス)のような一本の線の図です。

■Ⅵ-4 その後、人間のその魂の在りようが約二千年余り続いた後に現れたものは、カルデアの世界観、エジプトの世界観、そして旧約聖書の中にその痕跡が残っている特定の形の世界観の中に、今もなおその残響が感じられます。そのとき現れたものは、ある意味で既に現在の私たちの世界観に近いものでした。一種の自然必然性のニュアンスが、そのときの人間の表象の中に既に現れていたのです。しかし、この自然必然性は依然として、こんにちの私たちが機械論的自然秩序と呼ぶものとも、単なる生気論的自然秩序と呼ぶものとも、かけ離れていたものでした。この時代にはまだ、自然現象は神の意志、神の摂理と一致していたのです。神の摂理と自然現象はまだ一つだったのです。当時の人々は、彼らが自分の手を動かすとき、自分を貫き、自分の手を動かし、自分の腕を動かすものが、彼らの内に実際に存在している神的なものであることを知っていました。ある樹木が風に揺れているとき、その風に揺れている樹木についての彼らの見方は、今述べた動く腕についての見方と同じでした。彼らは自分自身の動きと樹木の動きに、同じ神の摂理の力を見て取っていたのです。彼らは既に、外なる神と内なる神とを区別していました。ただし彼らはそれを統一的なものとして考えていました。「自然の中の神」と「人間の内なる神」とは、専ら同一の存在だったのです。当時の人々には、もちろん、人間の外に存在する自然の摂理と、人間の内に存在する摂理とを、互いに一致させるものが人間の内にあるということが明らかだったのです。

■Ⅵ-5 そのように、この時代の人々は人間の呼吸プロセスを感じていました。曰く、「樹木が揺れる時、それは外なる神であり、私が腕を動かすとき、それは内なる神である。私が空気を吸い込み、内部で加工し、また外に吐き出すとき、それは神が外から中へ入って来て、そしてまた出て行っているのだ」と。このように当時の人々は、外にも内にも同一の神的な存在を感じていました。しかも外であると同時に内でもある一点においてそれを感じていました。曰く、「私は、私が呼吸する存在であることで、外にある自然の存在であると同時に、私自身でもある」と。

■Ⅵ-6 原ペルシャ文化期の世界観を、この線(図17参照)で特徴付けたのと同じように、後アトランティス第三文化期、即ちエジプト-カルデア文化期の世界観を特徴付けようとするならば、次のような線によって特徴づける必要があります(図17の楕円にレムニスケートが描かれる。図18の「Ⅲ」を参照)。

■Ⅵ-7 このレムニスケートは、一方は外なる自然の存在を、もう一方は人間存在を表していますが、呼吸プロセスにおいて、一点で交差しています。

■Ⅵ-8 後アトランティス第四文化期、即ちギリシャ-ラテン文化期に入りますと、事態が変わりました。人々の前に、外と内の対極、自然存在と人間存在の対極が、際立つ仕方で立ち現れたのです。そうなりますと人間は、自分が自然に対峙していると感じ始めます。そして、人間がそうこうするうちにギリシャ-ラテン文化期に入って感じ始めた仕方を特徴付けようとするならば、それを次のように示す必要があります(図19のレムニスケートの中に「Ⅳ」が付け加えられる)。

■Ⅵ-9 当時の人々は、一方では外部を感じ、もう一方では内部を感じます。そしてもはや両者の間に交点は存在していないのです。

■Ⅵ-10 人間が自然と共有しているもの、この交点は、いわば、意識の外部に留まっているのです。それは既に意識から消えてしまったのです。インドのヨーガ文化はそれを再び取り戻そうとするものです。インドのヨーガ文化は、エジプト-カルデア文化期の人間が自然に適った仕方で外部と内部を同時に感じていると思っていた呼吸プロセスを、意識の中に再び取り戻そうとするものですから、人類のかつての進化発展段階に、先祖返り的に遡ろうとするものでした。このインドのヨーガ文化のギリシャ-ラテン文化期が始まったのは、紀元前8世紀頃です。そして、のちのインドのあのヨーガの行法も、その頃に始まりました。それは、人がかつて持っていたもの、特にかつてのインドの文化の中にもあったが失われてしまったものを、再び先祖返り的に取り戻そうとするものだったのです。

■Ⅵ-11 こうして呼吸プロセスのこの意識は失われていきました。「どうしてインドのヨーガ文化はこの意識を再び取り戻そうとしたのか?そうすることで何が実際に獲得できると思ったのか?」皆さんがこのように疑問に思われるなら、次のようにお答えする必要があります。「それによって獲得されるべきものは、外の世界の真なる理解であったのだ」と。というのも、エジプト-カルデア文化期の呼吸プロセスの理解を通じて獲得された自分の内なるものは、同時に外的なものであったからです。

■Ⅵ-12 それはこんにちの私たちにおいては別の方法で再び獲得されなければならないことです。というのも、私たちはまだ、人間の魂の在りようにおいて完全な二重性を持っている、1413年頃、或いは15世紀の半ば頃まで続いていたギリシャ-ラテン文化期の余波の下で、生きているからです。私たちは、私たちの頭部有機体を通して、自然、つまり私たちが外的世界と呼ぶもののについて不確かな見方をしており、私たちの内部の有機体を通して、つまり、人間の頭部以外の有機体を通して、自己自身について不確かな知識を有しています。それら中間で世界のプロセスであると同時に自己自身のプロセスであると見做せるものを、私たちは見失ったまま取り戻せていないのです。

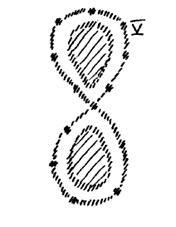

■Ⅵ-13 ここで重要なことは、「失われたものは再び獲得されなければならないが、今度は意識的な仕方で獲得されなければならない」ということです。つまり、人間の内なるもの、外的世界であると同時に人間の内なるものでもあるもの、互いに重なり合っているもの(交点)を、もう一度捉え直さなければならないということです(図20参照。二つの構造物の周りにレムニスケートが描かれている)。

■Ⅳ-14 これが、後アトランティス第五文化期、つまりゲルマン文化期に努力しなければならないことなのです。「私たちが自分の中に見出すものとは、同時に外的世界で演じられているプロセスそのものなのだ」。ゲルマン文化期に努力しなければならないのは、このことを再び人間の内部に見出すことなのです。

■Ⅳ-15 私が既にこの重要な事実に関して『社会の未来』誌の「精神生活・法秩序・経済」(☆2)の中で言及したことは恐らく皆さんの記憶に新しいことでしょう。その中で私は、表向きはそれらの社会生活にとっての事柄の意義を扱いましたが、そこで既に、人間が自分の内部で摑むものが、同時に世界のプロセスとして認識するものであるというような何かが見いだされなければならないということを明確にしておきました。私たち現代人は、過去のものであるヨーガ文化への回帰では、こうしたことを決して達成できません。というのも、呼吸プロセスそのものが変化したからです。もちろん、現代の病院でそれを証明することなどできません。しかし、人間の呼吸プロセスは、エジプト-カルデア文化期以来、異なったものになったのです。大雑把な言い方になりますが、「人間は、エジプト-カルデア文化期ではまだ魂を呼吸していたが、こんにちでは空気を呼吸している」ということです。私たちの考え方が唯物論的になっただけでは全くないのです。現実そのものがその魂を失ったのです。

■Ⅵ-16 みなさん、私が今申し上げていることを、何か取るに足らないことのようには思わないでください。というのも、私たちが呼吸している空気が約四千年前のそれとは異なるものになったというかたちで、人類がその中に生きているところの現実そのものが変容したということが何を意味しているかを考えてほしいからです。単に人類の意識が変容したなどというのではとんでもないことです。地球の大気の中に魂があったのです。空気は魂だったのです。こんにちではもはやそうではありません。或いは空気は別の意味での魂となったのです。今度は、昨日お話ししたようなエレメント的本性の霊的存在たちが空気の中に侵入してきているのです。こんにちヨーガ式呼吸を行うと、その霊的存在たちを呼吸することはできます。しかし、三千年前には通常の呼吸で獲得できていたものを、人為的に取り戻すことはできないのです。それをヨーガ式呼吸で取り戻すことができるなどというのは、東洋人たちの大きな錯誤なのです。今申し上げていることは、徹頭徹尾、一つの現実を言い表しています。人間に与えられていた空気のあの生命ある魂は、もはやどこにもないのです。そして、だからこそ、私が昨日お話ししたアーリマン的な存在たちは——私はそれらを「アンチ・ミカエル的な存在たち」と呼びたいのですが——空気の中に侵入することができ、その空気によって人間の中に侵入することができるのです。この存在たちは、こうしたやり方で、私が昨日素描したように、人類へと到達するのです。そして、ヨーガの行法をこんにちに見合った行法に置き換えるときにのみ、私たちはこのアーリマン的な存在たちを取り除くことができます。この今日に見合った行法を達成しようと努力する必要があることに気づかなければなりません。このことに努めることができるのは、私たちが人間と外界との間にずっと精妙なつながりがあることを意識するようになることで、呼吸プロセスによく似た仕方で私たちの意識の中にどんどん入り込んでくるに違いない何かが、私たちのエーテル体と関連して生じるようになる場合だけです。呼吸のプロセスで新鮮な酸素の空気を吸い込み、無用な二酸化炭素の空気を吐き出すのと似たようなプロセスが、私たちの感覚的知覚の全てに存在します。何かを見ていると考えてみてください。呼吸プロセスとは対極の一例を取り上げてみましょう。炎を見つめたり、眺めたりするとしましょう。そうしますと、呼吸に匹敵するものが生じます。ただしそれは吸うことよりももっとはるかに精妙なものです。炎を見た後に眼を閉じるとしましょう。似たようなことはどの感覚でも行うことができますが、炎を見つめた後に眼を閉じますと、炎の残像が残ります。しかもその残像は次第に変化していき、ゲーテが言ったように、次第に消えていきます(☆3)。光の印象を受け取るプロセス、そしてその後の消えていくプロセスには、純粋に生理的であるもののほかに、人間のエーテル体が本質的に大きく関与しています。このプロセスには、ある非常に重要なものが潜んでいます。三千年以前に空気と共に吸い込まれ、吐き出されていた魂的なものは、いまやそこにあるのです。そして私たちは、三千年前の人々が呼吸プロセスを理解していたのと似たような仕方で、その生命ある魂に満たされる感覚的知覚のプロセスを理解するように、学ばねばならないのです。

■Ⅵ-17 これは、人間が三千年前には一種の夜の文化に生きていたといえることと関連しています。ヤーヴェは預言者たちを通じて、彼らの夜の夢の中から自らを明らかにしました。しかし私たちは、「世界を認識するときには単に感覚的知覚だけを体験するのではなく、霊的なものをも体験する」というような仕方で、世界との交流の精妙さを洗練していかなければなりません。私たちは、あらゆる光、あらゆる音、あらゆる熱を感じるたびに、そしてそれが消えていくことを感じるたびに、世界と魂的に相互の交流を始めます。このことを確信するようにならねばならないのです。そして、この魂的な相互交流は、私たちにとって重要なものとなるに違いありません。それがそうなることを願って、私たちはお互いに助け合うこともできます。

■Ⅵ-18 私は皆さんに、ゴルゴタの秘儀がギリシャ-ラテン文化期に打ち込まれたことを既に説明しました。この時代は、おおよその話ではありますが…、まあ正確な年代を言うなら、紀元前747年に始まり、紀元後1413年に終わりを迎えました。ゴルゴタの秘儀が打ち込まれたのは、この文化期の最初の三分の一が経った頃のことです。しかし、人々がさしあたりゴルゴタの秘儀を把握した方法は、依然として古い思考方法、古い文化の残響に基づくものでした。ゴルゴタの秘儀を把握する方法は、徹底的に新しいものに変容しなければなりません。というのも、ゴルゴタの秘儀を把握する古い方法は、使い物にならないからです。古い方法は、もはやゴルゴタの秘儀に太刀打ちすることができないのです。人間の思考を、ゴルゴタの秘儀について把握できるようにするために多くの試みがなされましたが、それらの試みはゴルゴタの秘儀に到達するにはもう不適切なのだということが明らかになっているのです。

■Ⅵ-19 ご存じのように、外的な物質として見えているものは全て、霊的-魂的なものとしての側面も持っています。そして霊的-魂的なものとして見えているもの全ては、外的な物質としての側面も持っています。地球の大気が生命ある魂を失ったことで、人間がもはや、元々は生命ある魂のあった空気を呼吸しなくなったことは、人類の進化発展に重大な霊的影響を及ぼしました。というのも、旧約聖書の初めに「神は人間に生命ある魂としての息を吹き入れた」とあるように、人間は、人間自身がそもそも近しかった魂を呼吸によって取り入れていたのですが、魂は誕生或いは受胎を通じて物質体に宿る前に存在していたという、魂的なものの先在を、人間はこうして魂的なものを吸い込むことによって意識することができていたからです。そして、呼吸プロセスが生命ある魂を取り入れるのをやめたのに比例して、「魂的なものの先在」という人間が持っていた意識も失われていきました。そして、アリストテレスがこのギリシャ-ラテン文化期に登場した時ですら、既にもう「魂的なものの先在」を人間の理解力で見抜くことはできなくなっていたのです。もはやそれはできなくなっていたのです。(☆4)

■Ⅵ-20 キリスト事件、それは地球紀に突然生じた最大の事件ですが、それを理解するために人類はまず成熟しなければなりません。まさに歴史的に、このような奇妙な事実に、私たちは直面しています。人類はまだ、太古の文化に由来する理解力の古い名残で、ゴルゴタの秘儀の輝きを捉えることはできます。しかしその後、この理解力は失われ、教義学はゴルゴタの秘儀を理解することからどんどん遠ざかって行きました。教会は「先在」について信じることを禁止していますが、その理由は、それがゴルゴタの秘儀と相容れないからではありません。その禁止の理由は、大気が生命ある魂を喪失したことによって、人間の理解力が「先在」の意識を生命力として魂の中に取り入れることをやめてしまったからなのです。頭部の意識となったもの全てから、「先在」が消滅してしまったのです。今度は感覚的知覚の「生命ある魂の存在」を持つようになれば、私たちは再び(内と外の)交点を持つようになるでしょう。そしてこの交点で私たちは、私がここ数日皆さんに説明してきた意識の第三層(インスピラツィオン意識)から表象意識上へとほとばしり出る人間の意志を摑むことになるでしょう。そのとき私たちは同時に、ゲーテが切望してやまなかった「主観的=客観的なもの」を得ることになるでしょう(☆5)。また、そのときに私たちは、外界との関係における人間のこの感覚的知覚プロセスが元来どれほど妙なるものであるかを、初めて精妙な方法で摑めるようになるでしょう。「外界は私たちに単に作用するだけであり、私たちはそれから単にその作用に反応するだけである」かのような考え方は、全て雑な考え方です。あまりにも馬鹿げていることが語られています。そうです、それらはとにかくひどく雑な考え方なのです。現実にはむしろ、外から内への魂的なプロセスが生じ、そのプロセスを識閾下の深いところにある内的な魂的プロセスが把握するというふうに、二つの魂的プロセスが交差しているのです。世界の思考内容が私たちの外から内へと作用し、人間の意志が私たちの内から外へと作用しているのです。そして、かつて呼吸において客観的なものと主観的なものが交差したように、人間の意志と世界(宇宙)の思考内容がこの交点において互いに交差します。私たちの意志が私たちの眼を通して作用する仕方と、実際に感覚の能動性が受動性へわずかに介入する仕方を感じ取ること、これを学ばなければならないのです。そこで世界の思考内容と人間の意志が交差するのです。この新しいヨーガ意志を発達させる必要があるのです。それによって、三千年前には呼吸プロセスにおいて人類にもたらされたものと似た何かが、私たちにももたらされるのです。私たちが捉える力は、ずっと魂的で、ずっと霊的なものにならねばなりません。

■Ⅵ-21 ゲーテの世界観はそのようなことを目指していました。ゲーテは、彼が認識したいと思った純粋現象を「根源現象」と呼びましたが、そのとき彼は、外界で人間に作用してくるものをただまとめただけであり、そこに人間自身の頭部に由来するルツィフェル的な思考内容は紛れ込んでいません(☆6)。この思考内容は、専ら諸現象をまとめるためにのみ役立つはずのものです。ゲーテが求めたのは、自然法則ではなく、根源現象でした。彼の場合、根源現象こそが重要なことだったのです。私たちは、この純粋現象、根源現象に到達すると、外界を見る時に私たちの意志の展開をも感じることを可能にする何かを、外界で体験することになります。そして、たとえば古代ヘブライの教えがまだ持っていたような「客観的=主観的なもの」に、再び到達するようになるでしょう。私たちは、いつも物質的なものと霊的なものの対立を語ることだけを学ばなければならないのではありません。むしろ私たちは、物質的なものと霊的なものの相互作用を、まさに感覚的把握において統一的なものとして認識しなければならないのです。三千年前のヤーヴェ文化であったものとちょうど同じものとは、私たちが自然をもはや物質的なものと見ることをせず、そしてまたグスタフ・テオドール・フェヒナー(1801-87)のように自然の中に何か魂のようなものを空想したりしない場合に現れてくるもの、私たちにとってはそういうものでしょう。私たちが自然の中で魂的なものをも感覚的知覚によって受け取れるようになれば、私たちは外的自然に対するキリスト的態度を有するようになるでしょう。そのときには外的自然に対するキリスト的態度は、一種の霊的な呼吸プロセスのようなものになるでしょう。

■Ⅵ-22 私たちは理解を深めていくことでお互いに支え合うことができ、今では良識によって次のことを理解しています。「「先在」は、私たちの魂の営みの根底にある何かだ」と。そこで私たちは、「死後存在」という純粋にエゴイスティックな観念を、「魂的なものの先在」についての知識で補完しなければなりません。「死後存在」という考え方は純粋にエゴイスティックです。その考え方は、専ら死後もそこに存在しようとする欲求から生じるものです。私たちはこのエゴイスティックな「死後存在」という考え方を、「魂的なものの先在」についての知識で補完しなければならないのです。そして「死後存在」という観念は死後もそこに存在しようとする私たちの欲求からしか生まれない純粋にエゴイスティックなものですが、私たちはこの純粋にエゴイスティックな観念を「魂的なものの先在」についての知識で補完しなければなりません。私たちは、魂の真の永遠性という見方に、別の(新しい)方法で再び到達しなければなりません。それがミカエル文化と呼べるものです。「私たちが何かを見聞きするたびに、霊的なもの・魂的なものが少なくとも私たちの内部に流れ込んでおり、同時に私たちが魂的なものを世界へと送り出している」。このように意識して世間を渡り歩いていくなら、私たちは人類が将来のために必要とする意識に到達したことになります。

■Ⅵ-23 もう一度炎のイメージの例に戻って考えてみましょう。皆さんが炎を見、眼を閉じますと、残像が残り、そして消えていきます。このことは単なる主観的なプロセスなのでしょうか?こんにちの生理学者であればそうだと答えるでしょう。それは正しくありません。エーテル界の中では、それは客観的なプロセスを意味しているのです。ちょうど、空気中では皆さんが吐き出す二酸化炭素の存在が客観的なプロセスを意味しているのと同じようにです。皆さんは、皆さんが消えていく残像のようにしか感じないイメージを、エーテル界に刻み込んでいるのです。それは主観的なプロセスであるだけでなく、客観的なプロセスでもあるのです。ここで皆さんは客観的なものを体験しているのです。ここで皆さんは、「炎を見、眼を閉じて、それが消えていくままに任せる時(眼を開けたままにしても消えていきますが、その場合にはそのことに気づかないだけです)、それは自分の中だけで起きていることではなく、世界の中で起きていることなのである」ということを意識するようになりさえすれば、皆さんの内部で演じられている何かが、いかに精妙な仕方で同時に世界プロセスでもあるかを、認識することができるようになります。しかし、これは炎の場合に限られたことではありません。私が誰かに出会い、「この人はこう言ったが、それは本当かもしれないし、そうでないかもしれない」と思ったとしましょう。それは私の内部での一つの判断であり、一つの道徳的もしくは知的行為であります。それは炎と同じように消えていきます。それは客観的な世界プロセスの一つなのです。皆さんが皆さんの隣の人について善いことを考えているとします。それはエーテル界の中での客観的なプロセスとなって消えていきます。悪いことを考えている場合も同じです。それはエーテル界の中での客観的なプロセスとなって消えていくのです。皆さんは、皆さんが世間について知覚したり判断したりしていることを、自分の個室(身体)の中に密封しておくことなどできはしないのです。皆さんは確かに皆さんが理解するために皆さん自身の内部でそれを行っているように見えますが、しかしそれは同時に客観的な世界プロセスなのです。ちょうどエジプト-カルデア文化期の人々が、呼吸プロセスが人間の中で起きることであると同時に客観的なプロセスでもあることを意識していたように、将来の人類は、私がお話ししてきた魂的なものが、同時に客観的な世界プロセスであることを意識するようにならなければならないのです。

■Ⅵ-24 意識のこの変容は、こんにちの人間が慣れ親しんでいるものよりも大きな力強さが人間の魂の在りようの中に根を下ろすことを要求するものです。この意識によって自己貫徹すること、それこそがミカエル文化への入口なのです。光を感覚的知覚の一般的な代表と呼ぶならば、私たちはいわばそれを生命ある魂と考えられるようにならなければなりません。それは、紀元前二千年~三千年頃の人々にとって空気を生命ある魂と考えることが当然のことだったのと同様なことなのです。空気も生命ある魂だったからです。唯物論の時代の人々が光の中に見て取るのに慣れているものを、私たちは光の中に見て取る習慣から根本的に抜け出さなければなりません。現代の物理学や人類の一般的な意識のあいだでこんにち語られているあの波動だけが太陽から放射されていると思う習慣から、私たちは根本的に抜け出さなければならないのです。魂が光の翼に乗って虚空(エーテル界)を貫き通って来るということを認識していなければなりません。そして同時に、私たちの時代より前の時代にはそうではなかったことも理解しておかなければなりません。今は光を通して私たちにもたらされているものと同じものが、私たちの時代より前の時代には、空気を通して人類にもたらされていました。ご承知のように、このことは地球のプロセスにおける客観的な違いなのです。概略的には「空気の魂のプロセス」、「光の魂のプロセス」と言うことができます(図21参照)。

■Ⅵ-25 以上は、地球の進化発展において観察できるおおよそのことです。そしてその真ん中に、一方の状況から他方の状況への移行を意味するゴルゴタの秘儀が打ち込まれました。抽象的に霊的なものを話題にしたり、曖昧模糊とした汎神論のようなものに陥ったりするのは、人類の現代、及び将来にとって十分ではありません。むしろ、こんにちの人類がそもそも物質的なプロセスとしてしか感じていないことを、生命ある魂としても認識し始めることこそが重要なのです。

■Ⅵ-26 次のように話せるよう学び始めることが重要です。「「ゴルゴタの秘儀」より前の時代に存在していた地球の大気には、人間の魂的なものと同属の魂が存在していた。現代の地球の大気は、それを失ってしまった。その代わり、以前は大気中に存在していた同じ魂的なものは、朝方から夕方まで私たちを取り巻いている光の中に移った。キリストが地球と一つになったという事実が、これを可能にした。それで、空気と光もまた、地球の進化発展プロセスにおいて、霊的-魂的に、何か異なったものとなったのだ」と。

■Ⅵ-27 地球の進化発展が営まれてきた数千年もの間の空気と光を、同じ仕方で、専ら物質的に説明するのは、幼稚な表現です。空気と光は、内容的に何か異なるものとなったのです。私たちは、私たちの魂がかつての地球で受肉して生を享けたときとは異なる大気、異なる光に取り巻かれて生きています。肝心なのは、外的には物質的であるものを、霊的-魂的なものとして認識することを学ぶということです。一方で、こんにちの私たちが慣れ親しんでいるように、人々が純粋に物質的な存在について説明し、その後、まるでお飾りのように、「しかし、この物質の中のいたるところに霊的なものもあるのだ!」と付け加えるだけならば、それは本当の霊学にはならないでしょう。そうです。この点に関してこんにちの人々は、非常に奇妙なことに、抽象的なものに完全に閉じ籠りたがっています。しかし、必要なのは、将来にわたって物質的なものと霊的なものとを抽象的な仕方で区別することではなく、物質的なものそのものの中に霊的なものを求め、それを同時に霊的なものとして説明できるようにすることです。そして、霊的なものの中に物質的なものへの移行を認識し、物質的なものの中の作用様式を認識することなのです。それができて初めて私たちは、人間そのものについての認識をも実際に獲得することができるようになるのです。「血は全く特別な汁液」です。しかし、こんにちの生理学が説明している血は、全然特別な汁液などではなく、何らか他の物質組成と同じ方法で化学的組成をとにかく特定しようとしている汁液に過ぎません。それは特別なものではありません。しかし、空気と光のメタモルフォーゼを魂的に適切に洞察できる出発点を獲得して初めて、私たちは次第に、人間そのものをも、その各分節全てを含めて、霊的-魂的に把握することができるようになるでしょう。そのときには抽象的な素材と抽象的な精神を持つことになるのではなく、相互に作用する霊・魂・体を持つことになるでしょう。これがミカエル文化となるのです。

■Ⅵ-28 これは、私たちの時代が要求していることなのです。これこそは、現代を理解したい人々が、全身全霊をあげて把握すべきことなのです。長い間、馴染みのないものとして人間の世界観に持ち込まなければならなかったすべてのものに対して常に抵抗がありました。私は、しばしば次のような瑣末な例をよく挙げてきました。1835年のことですから、まだ1世紀も経っていませんが、その年にフュルトからニュルンベルクに最初の鉄道を敷設しようとしたとき、バイエルンの学識ある医学評議会が、そのような鉄道の敷設は、衛生上の問題のあるものなのかどうかを尋ねられたことがありました。そのとき医学評議会は——文書が存在し、決して作り話ではないのですが——次のように回答しました。「このような仕方で地上を移動するようになった人々は、神経質になってしまうだろうから、鉄道を敷設すべきではない」と。しかしその後、彼らはなおも次のように付け加えました。「もし本当に鉄道を望むような人々がいるなら、鉄道沿いに住んでいる人々が脳震盪を起こしてしまわないように、線路の左右に高い板壁を設ける必要がある」と。お分かりいただけると思いますが、問題は二つです。一つは、人がそのような判断を下したということです。もう一つは、人類の進化発展プロセスです。こんにちの私たちは、1835年にバイエルンの医学評議会が出したような文書を真面目に取り合っていません。しかし今や、真面目に取り合わないわけにはまいりません。こんにち私たちに似たようなことが起こった場合、私たちはまた同じような回答をしてしまうと思われます。というのも、バイエルンの医学評議会がそれほどまで全く間違っていたとは言えないからです。現代人の神経状態を二百年前の人類の神経状態と比較すれば、前者は後者より神経質になってきています。ひょっとすると医学評議会が多少誇張しただけかもしれませんが、人々は神経質になってきているのです。その一方で、人類の更なる進化発展の場合には、そのようなことが重要なのではありません。むしろこの場合には、地球の進化発展に入り込みたがっている、本当に入り込もうとしているある種の衝動が重要なのです。その衝動を拒絶しないことが重要なのです。そして、そこで人類文明の進化発展に時折入り込もうとするものは、既に人間の快適さに反するものです。私たちは、人類文明の進化発展に関する義務を、人間の快適さからではなく、人間のより良き快適さからでさえもなく、客観性からこそ読み取らなければならないのです。そして今日、私がこの言葉をもって締めくくる理由は、既に非常に緊張が高まりつつある人智学的な認識と様々な宗派との間で、一種の闘争が生じるであろうことが、全く疑いの余地なく、あらゆる側面から徴候として現れているからです。様々な宗派が、旧来の習慣的路線に留まろうとし、ゴルゴタの秘儀に関する新しい知識に到達しようとは思っていません。これらの宗派は、彼らが既にとっている強力な戦闘態勢を、ますます強めていくことになるでしょう。そして、私たちが、この闘争が始まろうとしていることに気づいていなかったとしたら、それは非常に軽薄なことです。

■Ⅵ-29 ところで、ご承知のように、私はそのような闘争を全く望んではおりません。特に、現在相手の側からの激しい言動で迫ってきているように見えるカトリック教会との闘争など全く望んではいないのです。結局、こんにちの諸宗派のより深い歴史的衝動にも精通しているなら、由緒あるものと闘争する気など全く起きないでしょう。しかし、闘争が強いられるともなると、それは避けられません。そして、こんにちの聖職者は、どういうわけか、入ってこなければならないもの、即ち霊学的なものを、容れる傾向が全くありません。私は先日皆さんの前でJ.W.シュタイン博士の記事を、講義(第四講)のイントロダクション(☆7)として読み上げました(1919年11月28日)。その記事に書かれていたような司祭の態度、つまり、私の著作はローマ教皇によってカトリック教徒には禁止されたため、私に敵対する著作から人智学的指向の霊学について知るべきだ、と主張するような司祭の態度に対して必要な闘争は、そもそもグロテスクなものであることも予見できます。これは決して笑い事で済む問題ではありません。これは最も深刻な問題なのです!このようにグロテスクに見える闘争、世間に向けてこのような審判を下すことができる闘争、このような闘争を軽く見てはなりません。そして特に、このような闘争を引き受ける気には全くならない場合にこそ、このような闘争は軽く見てとられるべきではありません。カトリック教会を例に挙げてみましょう。福音派教会(プロテスタント教会)でも何ら変わりはありませんが、カトリック教会のほうがより強力であり、そこには由緒ある制度があるだけです。司祭がミサをあげるときに必要なのは、司祭の身を包むもの、ミサ用の祭服(長い上衣)の一つ一つと、ミサの行為の一つ一つを理解することだけです。それだけで、太古の由緒ある制度、それどころかキリスト教よりも更に古い制度があることになります。というのも、ミサ聖祭は、キリスト教的な意味に変換された太古の密儀に過ぎないからです。その中に包まれて、このような闘争手段を使用する、こんにちの聖職者階級が存在するのです!このように、現存するものの祭式と象徴の両方に対して深い畏敬の念を持つ一方で、現存するものがどんな悪い手段で擁護され、人類の進化発展に入り込もうとするものがどんな悪い手段で攻撃されているのかを見てとる時、そこで初めて、こうした問題に対する立場を明らかにするために、こんにちどのような真剣さが必要であるかが分かるのです。今述べましたことは、本当によく学ばなければならないことであり、徹底的に突き詰めなければならないことなのです。そして、こちらの側について告げられてきたことは、まだほんの始まりに過ぎません。そして、今はそれを目の前にして眠りこけている場合ではありません。むしろそれに対して眼を研ぎ澄ますべき時であります!中央ヨーロッパの人智学運動はおよそ二十年に亘って推進されてきましたが、私たちは長い間、寝ぼけ眼のセクト主義に甘んじていたかもしれません。それは私たち自身のサークル内で超克することが非常に難しかったことであり、人智学運動に携わっている人々の心情の奥深くに今もなお潜んでいるというのが本当のところではないでしょうか。しかし、寝ぼけ眼のセクト主義に甘んじることができる時代は過ぎ去ったのです。しばしばここで強調してきましたことですが、私たちが人智学運動の世界史的意義に本当に眼を凝らし、些細なことは問題にせず、それでもどんな小さな衝動でも真剣かつ大きく受け止める必要があるということは、深い真実なのです(☆8)。

【訳者註】

☆1)このレムニスケートの複数ある点が具体的に何を指しているのかは説明がない。しかし、沖廣晴美氏と佐々木義之氏から、真ん中の交点以外の点の数を数えると12個あるという発見と気づきがあり、十二感覚のことを表しているのではないかという素晴らしい見解が、読書会を行っている間に出てきたことをここに記しておく。

☆2)この『社会の未来』誌は、高橋巌訳で出ている『社会の未来』講義のことではなくGA24のことである。その中の「精神生活・法秩序・経済」とタイトルが付けられたエッセイをさしているので、このように補訳しておいた。

☆3)ゲーテ『色彩論』教示編の39節を参照。「全く無色のまばゆい像を見つめると、その印象が強く残り続ける。そしてその印象が次第に消えていくときには、色彩現象が随伴している」(ゲーテ『色彩論』木村直司訳:ちくま学芸文庫2001年p.135)。

☆4)アリストテレス『魂について』第一巻第三章の次の箇所を参照。「[…]以上の議論にも、魂についての言説の大部分にも、以下のような不合理が伴っている。即ち、そのような言説は魂を身体に結びつけ身体の中に入れ込みながら、それはいかなる原因によるのか、またその身体はどのような状態にあるのかという点について、それ以上の規定を全く与えていないのである。けれども、そうした説明は不可欠であると思われるであろう。なぜなら、一方が作用し他方が作用を受けること、また一方が動かし他方が動かされるということは、両者の共通性にもとづくのであり、任意に取り上げたものの間ではそのような相互の関係が成立しないからである。ところが先のように論じる人々は、もっぱら魂がどのようなものであるかを述べようとするだけであって、それを受け容れるべき身体については、もはやそれ以上には何一つ規定してはいない。あたかもそれは、ピュタゴラス派の物語の通りに、任意の魂が任意の身体へと入り込むことができると考えているかのようである。しかしこれは不合理であり、実際それぞれの身体は固有の形相或いは形態を持っていると考えられる。だが彼らの語るところは、まるで建築術が笛の中へと入り込むと主張しているのに近い。実際には、技術は相応しい諸道具を使用しなければならず、魂はそれの身体を使用しなければならないのである」(『アリストテレス全集7:魂について/自然学小論集』中畑正志訳:岩波書店2014年p.42-43)。アリストテレスがこのように考えたことの原因の一つとしては、彼の師であったプラトンとの関係がある。プラトンはピュタゴラス主義的な思想、つまり「魂は生誕時に身体と言う牢獄に閉じ込められ、それは死後その身体=牢獄から抜け出て、また再び受肉する」というリインカーネーションの思想を持っており、魂が身体から独立であると考えていた。しかし、アリストテレスは上記で見たように、こうしたプラトンのようなピュタゴラス主義的な思想について極めて否定的な見解を示している。シュタイナーがここで述べていることはこのことと関わりがあると思われる。

☆5)たとえばゲーテの『色彩論』181節には次のようにある。「感覚界一般において肝心なのは、対象相互の関係、特に地上の最も重要な対象である人間とその他の対象との関係である。ここに世界は二つの部分に分かれ、人間は主観として客観に対峙する。この主観と客観の対峙という問題においてこそ、実践家は経験において、思索家は思索において、苦闘を重ね、いかなる和睦にもいかなる決着にも辿り着けないような戦いに立ち向かうよう促される」。『省察と忍従』の冒頭なども参照。人間と世界、主観と客観は密接な相関関係にある。主観の中にあるものは全て客観の中にあり、客観の中にあるものは全て主観の中にあり、しかも両者は完全に同一ではない。「眼の人」と呼ばれもするゲーテにとって、視覚は客観的な自然の現象の単なる受動的な反映ではない。眼は太陽の光によって作り出された視覚器官であり、現象の成立に能動的に関与している。このことによって現象は主観と客観の関係として成立している。主観と客観は厳然と分かたれつつ切り離されることがない。ゲーテは、自らが「切望してやまなかった」この「主観的=客観的なもの」、つまり主観と客観の本来越え難い間隙を埋めようとすることを、主観と客観の「アマルガム法的融合」(『経験と科学』)と呼んだりもした。この「アマルガム法的融合」への努力を遂行するのが、「対象的思考」である(特に『適切な一語による著しい促進』を参照)。理念と経験の越え難き間隙を埋めようとする努力も、この主観と客観の関係において「アマルガム法的融合」を遂行しようと努力する「対象的思考」によって可能となる。シュタイナーはこの「対象的思考」を初期の哲学的著作で認識論哲学として昇華した。本講義で言及されているのも、この対象的思考がカギを握っているととれる。

☆6)ゲーテ『箴言と省察』の次の箴言を参照。「最も重要なことは、全ての事実が既に理論であることを把握することである。空の青みは、色彩論の根本法則を我々に示している。とにかく現象の背後に何も探し求めるな。現象そのものが教示なのだ」(Sprüche in Prosa 165, Maximen und Reflexionen 488.より私訳)。UrphänomenはGrundphänomenとも呼ばれ、最初はreine Phänomenと呼ばれていた。肉眼と霊眼を具備した深い直観によって、自然の本質が現象の背後にではなく、生き生きとした現象そのものとして捉えられた時、ゲーテはこれを「根源現象」と呼んだ。「あくまでも現象を見続けることによって根源現象が見出されれば、それが近代科学でいう「法則」に代わるものとなる。ただし「法則」とは違い、根源現象はあくまでも眼という「直観」に開示される(高橋義人訳『色彩論[完訳版]』教示編の訳注を参照。p.571-572)」。特にまとまった記述は『色彩論』172-177節を参照。『客観と主観の仲介者としての実験』の「高次の経験」や、『経験と科学』の「純粋現象」に関する記述も参照(この二つはいずれも邦訳では木村直司訳『色彩論』で読める)。

☆7)『大天使ミカエル』第四講が始まる前にあったイントロダクションのこと。私訳「GA194『大天使ミカエル』補遺より―第四講のイントロダクション―」https://note.com/leethoo/n/n3c927ff54a57を参照。

☆8)本講義を締めくくる「結びの言葉」がこの後に続いている。私訳「GA194『大天使ミカエル』補遺より-第六講の結びの言葉」https://note.com/leethoo/n/nfd37000f9b02を参照。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?