ルドルフ・シュタイナー『大天使ミカエル-人間存在の本来の秘密を啓示する者-』第四講

1919年11月28日 ドルナッハ

■Ⅳ-1 先週の講義で、ここで取り上げてきた様々な観点を踏まえて、今日はちょうど、明日、明後日には更に拡充させる手筈となっている事柄を幾らか述べたいと思います。皆さんは、これまでに行われてきたこととは異なる仕方で、既に触れた私たちのテーマを更に追求していくのに必要となることの多くの事柄を思い出すことになるということです。

■Ⅳ-2 地球の進化発展がどのような経過を辿っていったのかを理解するとき、常に地球の進化発展の核心に基づいて事象を考察し、配列することが最善の方法です。というのも、この配列によって、人間が自己自身の進化発展において人類の進化発展を通じてその中に立つ全てのものに一定の構造がもたらされるからです。この核心とは、ご存じのように、ゴルゴタの秘儀です。ゴルゴタの秘儀を通して初めて、ゴルゴタの秘儀以外の地球の進化発展の全てが、その意味を、その真の内実を得るのです。

■Ⅳ-3 ゴルゴタの秘儀の衝動を雷霆の如くオリエントから受け取った西洋人類の進化発展を遡ってみますと、ゴルゴタの秘儀が生じる前の紀元前5世紀ごろ、しかもギリシャ文化から、ゴルゴタの秘儀のための一種の準備が始まっていたと言わねばなりません。ゴルゴタの秘儀が生じるまでの約4世紀半の間、ギリシャ人の思考・感情・意志にはある種の統一的な特徴があったと言えます。この統一的な特徴は、ソクラテス(前470-前399)の姿形を通して始まり、その後の全ギリシャ文化の中に継承されました。実際に芸術的なものの中にも同じ統一的な特徴が見て取れます。この統一的な特徴は、プラトン(前427頃-前347)という勢威ある、卓越した人物において継承され、更にアリストテレス(前384-前322)において、言わばより学者然とした人物となって現れました。

■Ⅳ-4 これまで述べてきた様々な説明からお分かりいただけるように、中世の人々は、特にアウグスティヌス(354-430)以降の時代には、ゴルゴタの秘儀、その準備とその余波に直接関連していること全てを理解するために、とりわけアリストテレスの思考方法を手引きとして援用しようと努めていました。ギリシャ由来の思考は、それがゴルゴタの秘儀の内実を見抜くために援用されるようになったことによって、中世の終わりに到るまでの西洋のキリスト教の発展にとってもまさに非常に重要なものとなりました。ここで、ゴルゴタの秘儀の衝撃以前の過去数世紀の間にギリシャでそもそも何が起こったのかを理解するのがよいでしょう。

■Ⅳ-5 そこでギリシャ人の思考・感情・意志に起こったことは、そもそもこんにちではもはや価値を認められなくなった人類の原文化の最後の残響なのです。私たちの歴史的考察では、これらの事柄を実際には正しい光のもとで見ることができません。というのも、私たちの歴史的考察は、当時の文明化された地球全体に及んでいた秘儀文化が人間の意志と感情の全てにそもそも浸透していた時代にまでは遡っていかないからです。この人類の原文化がどのようなものであったかに目を向けるために、私たちはとにかく、もはや歴史学が及んでいない千年紀へ、拙著『神秘学概論』の中で少なくとも暗示的に見いだされる方法を用いて遡っていかなければなりません。この人類の原文化の淵源は、古代の秘儀に、即ち、客観的に見て直ちに参入するに相応しいと認められる必要のあった人々が、偉大な指導者たちによって参入することを認められたところの、あの古代の秘儀にありました。そのような秘儀参入者たちを通して、彼らが秘儀において認識として享受していたものが、また他の人々のところにまで流れていきました。そもそも、秘儀文化という土壌を注視することなく古代の文化全体を理解することなどできません。その気になりさえすれば、アイスキュロス(前525-前456)のところで、この秘儀という土壌のことは今でもかなりはっきりとわかります。プラトンの哲学でもこの土壌のことを感じることができます。しかし、人類が秘儀を通して神的なものに関する啓示に即して受け取ったものは、歴史的には失われていってしまいました。それは最も素朴な形でのみ、歴史的に検証可能な文化となったものの中に、なんとか保持されています。さて、そこで実際に何が起こったのかは、果たしてギリシャ精神も根ざしているあの原秘儀文化から、ソクラテス以後のギリシャ精神に実際に何がなんとか残ったのかを明らかにすることによってこそ、最もよく判断することができます。一定の思考方法、一定の表象方法が残ったのです。

■Ⅳ-6 ご存じのように、外的な歴史は、ソクラテスが問答法を基礎づけた仕方、彼が思考することの偉大な教師であったその在りよう、そしてその思考することを後にアリストテレスがより学問的な思考方法によって発展させたことを伝えています(☆1)。しかし、そのようにギリシャ的な思考方法・表象方法であったものは、そもそも秘儀文化の最後の残響に過ぎません。秘儀文化は非常に内容豊かだったのですから。人々は、人間のものの見方全体の中へ、私たちの宇宙秩序の根本原因である霊的諸事実を、認識に基づいて取り入れていたのです。その圧倒される偉大な内容は、次第に消えていきました。しかし、秘儀の門下生たちが培ってきた考え方や表象の仕方、思考の配置は残り続け、まずギリシャ思想として実際の歴史となった後、再び中世思想、キリスト教神学者たちの思想として実際の歴史となりました。キリスト教神学者たちは、ゴルゴタの秘儀を通して世界に流れ込んできたものを、根本的にギリシャ思想由来の思考形式・理念・概念を用いた思考の流儀に則って把握するために、彼らの神学にこのギリシャ思想を援用したのです。中世哲学、いわゆるスコラ哲学と呼ばれたものは、徹頭徹尾ゴルゴタの秘儀の霊的真理とギリシャ思想とが合一したものなのです。ゴルゴタの秘儀の彫琢・観念的考究は——ありふれた言い方を使ってよければ——、徹頭徹尾ギリシャ思想・ギリシャの問答法という道具を使って行われたのです。秘儀の内容が失われ、古代の秘儀の単なる外形・単なる観念的なものが現れてからゴルゴタの秘儀に到るまで、およそ4世紀半が経過しました。およそ4世紀半だと言えます。ですから、私たちは次のようにイメージしなければなりません。「先史時代には秘儀文化が当時文明化された地球上に伝播していた。それは、いわば、ただの留出物であるところのギリシャの問答法・ギリシャ思想だけが後に残るような仕方でさらに発展した。次いでゴルゴタの秘儀が生じた。それは差し当たり、西洋ではこのギリシャの問答法を用いて把握された」と。たとえば、10世紀から14世紀のまだ全く神学を孕んでいた学問に完全に精通したいと思う者は、こんにち人類が自然科学の表象方法から慣れ親しんだものとは異なる思考を整えなければなりません。こんにち、人々はスコラ哲学をありきたりに判断しており、スコラ哲学を正当に評価できません。それは、「彼らが基本的に自然科学的な思考訓練しか受けていない人たちばかりであり、スコラ哲学がこんにちの自然科学の流儀とは異なる思考の流儀を前提としている」というところに理由があります。

■Ⅳ-7 さて、私たちはこんにち、このスコラ哲学とは異なる思考様式である自然科学的な思考様式が人類に定着してから4世紀半が経過した時点において生きています。この事情は14世紀の中頃に始まりました。その時から西洋の人々は、その後ガリレオ・ガリレイ(1564-1642)やジョルダーノ・ブルーノ(1548-1600)のもとで既に一定程度まで明確に仕上げられた形で見出されるような仕方で思考しようとし始めたのです(☆2)。それはその後私たちの時代にまで継承されています。そうです、それは一見するとギリシャの論理と同じ論理のようではありますが、まったく異なる論理なのです。それは、ギリシャの論理が、秘儀門下生たち・秘儀参入者たちが秘儀の中に垣間見たことに即して読み取られたのと同じように、自然の諸プロセスに即して次第に読み取られた論理なのです。

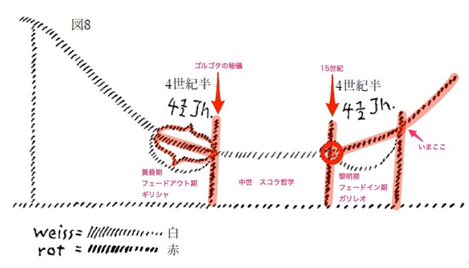

■Ⅳ-8 そして今、ゴルゴタの秘儀が出来した当時より前の、当時ほとんど唯一の文明世界であったギリシャ世界の4世紀半と、人類が自然科学的な流儀によって教育されてきた4世紀半との間に現に存在している違いを、一度はっきり詳らかにしてみたいのです。これを示す最善の方法は、図式で説明することです(図8参照)(☆3)。

■Ⅳ-9 一度、秘儀文化を、太古の時代における人間の精神文化のチンボラソ山のようなものだと考えてみてください。図の一番左端にある白い縦線の上のところです。色を付けて説明してみましょう。この秘儀文化は、次いでギリシャにおいて、ゴルゴタの秘儀が生じるまで論理となります。左の赤線の始まりから最初の赤の縦線までです。そして、これは、中世において、スコラ哲学によって継承されます。左から二番目にある最初の赤い縦線と、左から三番目にある第二の赤い縦線までの間の白線です。左の赤線の始まりから最初の赤の縦線までの部分で、太古の秘儀文化の4世紀半に亘る山の裾野、フェードアウト期が続きました。赤い中括弧{ }の上に「4世紀半」とありますね。そして、これは左から三番目にある第二の赤い縦線・小さな円で囲んだ交点から先の部分にあたりますが、15世紀以降、「ガリレオ的な表象方法」と呼ぶことのできる、新たな種類の表象方法が始まります。私たちは、その出発点(左から三番目にある第二の赤い縦線・小さな円で囲んだ交点)から、ギリシャの思考方法が現れてからゴルゴタの秘儀が生じるまでの歳月(左から二番目にある最初の赤い縦線の手前の赤い中括弧{ }の部分)とだいたい同じくらいの歳月が経った時点(左から四番目にある第三の赤い縦線)にいます。しかし、一方の側(赤い中括弧{ }の下の白い弧で表した、ギリシャの思考方法が現れてからゴルゴタの秘儀が生じるまでの歳月)はフェードアウト期であり、いわば黄昏期であるのに対して、他方の側、即ち現代の私たちが関わっているのはフェードイン期(左から三番目にある第二の赤い縦線と左から四番目にある第三の赤い縦線との間に「4世紀半」と記した白い弧で表されている歳月)であり、上に向かって進化発展しなければならない何かであり、ある高さにまでもたらさなければならない何かなのです。ギリシャ文化が黄昏期にあったのに対して、私たちは黎明期にいるのです。

■Ⅳ-10 この黄昏期と黎明期の構図は、一度、人類の進化発展を一定の観点から霊学的に取り上げてみさえすれば、完全に理解することができるでしょう。

■Ⅳ-11 皆さんには以前にも既に説明し、繰り返し申し上げてきたことではありますが、現在において、人智学的に方向づけられた霊学を通じてもたらされるべき人類のあの自己認識が試みられているのは、謂れのないことではありません。というのも、最大多数の人類が、未来への岐路に立っているからです。歴史の中で進化発展し続ける人類は、進化発展し続ける一つの有機体なのです。この事実を真剣に受け止める必要があります。一人ひとりの有機体が思春期を迎え、その後も周期ごとに変遷するように、人類の歴史も周期ごとに変遷してきています。今日でも人々は、この世での生活が何度も繰り返されるという教え(リインカーネーションの教え)に対して、次のように反論します。「だって、人々は自分の前世を憶えていないじゃないか」と。

■Ⅳ-12 今提示したような、人類の進化発展の歴史を一つの有機体として把握している人なら誰でも、この進化発展の歴史を実際に事実に即して考えてみれば、こんにちの人々が自分の前世を通常の認識では思い出さないことに驚くことはないはずです。というのも、人間は通常の生活において、そもそも何を記憶するのでしょうか?まず第一に、思考したことを記憶します。思考しなかったことは、記憶しません。一日の中で、どれだけ多くの出来事が皆さんに気づかれないままになっているかを考えてみてください。ひょっとするとその出来事が自分の身の周りで生じていたかもしれないことであっても、思考しなかったら、記憶することはないのです。私たちは、思考したことだけを記憶することができるのです。

■Ⅳ-13 さて、過去数百年、数千年にわたる人類の進化発展は、人々が人間の本質を実際に事実に即してはっきり理解するほどのものではありませんでした。確かにギリシャ思想以来、「汝自身を知れ」という格言が切望されるがごとくに存在してきましたが、この「汝自身を知れ」は、真の霊的認識によって初めて充たされることになっています。人々が将来、思考で自分自身の自己を把握する(☆4)ために一生をかけること——人類は私たちの時代になって初めてそのための準備を整えました——このことを通して初めて、来世のために記憶が準備されます。というのも、人は、記憶すべきことを、まずよくよく思考しなければならないからです。前世において、儀礼的な参入——それは必ずしも秘儀で得る必要はありません——を通じて自分自身の自己を実際に事実に即して見つめることができた人々だけが、今世において、実際に前世を振り返ってみることができるのです。そして、それができる人はそれほど少なくありません。しかし、実は、人々は純粋に身体的な発達に関しても変容を遂げつつあります。これらのことは、生理学的に外から観察することはできませんが、霊学的には観察することができるのです。こんにちの人類は、二千年前とは異なる身体構造をしていますし、二千年後にはまたこんにちとは異なる身体構造をしているでしょう。この件に関してはたびたび申し上げてきました。人々は、未来へと向かって生きていますが、その未来では、月並みな言い方をしますが、人間の脳の構造は、外から見てもこんにちの人々の脳とは異なるものとなっているでしょう。その脳は、前世を追想する可能性を持つようになるでしょう。しかし、こんにち、自分自身の自己を省察して未来に備えようとしない人たちは、結局自分の内部に機械のように備わっているであろうこの能力を、内的な欠点のようにしか感じないでしょうし、こんにち的に表現すれば、内的なイライラのようにしか感じないでしょう。その間に人類は、その身体性に関して、前世を回顧する準備が整いつつあるため、その人々は自分に何が欠けているかが分からなくなります。しかし、この前世の回顧のための準備をしていないと、人々は前世を回顧することができません。そうなると、人々はその能力を欠点としか感じなくなってしまうのです。従って、人智学的に方向づけられた霊学を通じて人々が自己認識に至ることは、現在の人類そのものが変容する力を正しく認識することに通じるのです。今日はまずこのことの輪郭を示したいのですが、人々に前世を考慮に入れるようにと喚起する特別な体験がどのようなものとなりうるかは、今日の時点でも既に指摘することができます。

■Ⅳ-14 現時点でまだ、そもそもその機微を感じている人々は少数しか認められませんが、それでも既に少数は認められるという時代に、私たちは生きています。そういう人々はますます多くなるでしょう。こんにち、その機微を感じることは、まだ適切に注意を払われていません。私は皆さんに、その機微を感じることがどのような仕方で将来的に現れて来るかをより詳しく描写したいと思います。人々はこの世に生まれてくると、次のように思うようになります。「私は他の人々と生活を共にすることで、意識的に、或いは無意識的に、一定の考え方をするように育まれる。私の心に様々な観念が生じている。私は一定の表象の仕方の中に生み落とされ、育まれる。しかし、同時に私が外の環境にも眼を向けると、私の思考も、私の表象も、それとぴったり一致しないのだ」と。こうした機微が、こんにち既に一人ひとりの人間の内に感じられています。彼らは、「自分には外の自然が全く異なる何かを告げてきているかのように見える。自分には外の自然が全く異なる何かを自分に求めているかのように見えるのだ」というふうに考えざるを得ないのです。自分が考えざるを得ないことと外の自然が告げてきていることとの間にこうした不一致を感じるような人々が現れると、いつも笑い飛ばされてきました。たとえばヘーゲル(1770-1831)はその典型例です。もちろん彼の思想の全てが馬鹿げているわけではありませんが、彼が自然に関して確信している思想を持ち、それを体系的にまとめたときのことです。そのとき、偏狭な俗物たちがやってきて、こう言ったのです。「なるほど、それが自然に関するあなたの理念なのですね。でも、自然の中の諸々のプロセスをもう一度よく観察してみてくださいな。そんなふうにはなっていませんよ」と。そこでヘーゲルは次のように応じたのです。「だとすれば、むしろ自然が悪いですよね」(☆5)。

■Ⅳ-15 もちろん、このことはまったく逆説的に見えます。しかしそれでもこうした感覚の中には、主観的にではありますが、十分な基礎づけがあります。人が、一方で、全くこだわりなく生来の思考に身を委ね、他方で「もしも自然がこの思考に本当に合致するものであったなら、そもそも自然は他の現象形態をとっていたはずであろう」と思うことは、十分に可能なのです。ただし、そうしてしばらくすると、人は、自然から聴き取ることに慣れて来てしまうのです。ほとんどの人は、そもそも、自然から聴き取ったことを観察できる頃合いになると、本当は根本的に自分の中にあるはずの二つ重ねの魂のようなもの、二つの真理のようなものに気づかなくなってしまうのです。既にこのことに正しく気づいている人々は、そのことで魂に或る不一致を持ち込まれてしまったために、非常に苦しんでいるかもしれません。しかし、今皆さんにお話ししていることは、いまのところはごく少数の人々の内部にしか存在していませんし、存在していてもその人々は多くの場合このことに気づいていませんが、それでもこのことは今後ますます爆発的に広がっていくでしょう。人々は今後ますます次のように思うようになるでしょう。「私の頭は、生まれたときからそもそも自然について一種のイメージをつくらざるを得ないようになっている。そのイメージはそもそも自然と一致してはいない。それで私は、自分の人生を歩むにつれて、自然が語りかけることをも学び取っていく。そうなると私は一種の遁れる道を作らなければならない」(☆6)。

■Ⅳ-16 私たちの魂は、この世にまた戻ってくると、こうした相反する感情をかなり強く抱くことになるでしょう。即ち、そのときには或る種の思考と感情の内なる源泉がはっきりと現れて、次のように思うことになるのです。「私は世界がそもそもどうあるべきかを感じているが、しかし世界はそうなってはおらず、異なっている」。そうしてまた、人はこの世の中に馴染んでいき、内なる源泉とは異なる種類の法則性を学び、調停しようとしなければならなくなるのです。それは何が原因なのでしょうか。

■Ⅳ-17 人間が誕生を経て物質的生活に入る(再受肉する)ことを想定してください(図9参照)。この人間の思考や感情の中には彼の前世での成果が持ち込まれています。この人間がこの世での生から離れていた(再受肉するまでの)間、外的なこの世での生は、ある意味で変化しました。彼が前世から持ち込んできたもはや古い思考と、彼がこの世から離れていた間に生じた物事の在り方との間の不一致を、彼は感じるのです。そして今、彼は次第に彼の新たな生に馴染んでいきますが、環境から聴き取りうることを自分の意識に完全に吸収しているわけでは決してありません。彼はただ、ヴェール越しにそれを吸収するだけだと言えます。彼は死後に初めてそれを消化して、来世に再び持ち込むのです。人間はいつも、この二つ重ねの魂の営みの只中に立つことになるのです。人間はいつも、次のように気づくことになるのです。「私が今世に持ち込むもの(前世の死後に消化した前世の成果である思考)と比べて、私が誕生(再受肉)を経て物質的人間として育ってきた今世は新しい。しかし、私がいま今世で自分の物質的人間を通して吸収しているものは、すぐには私の魂に完全に浸透せず、死後に初めて再び消化しなければならない」と(☆7)。

■Ⅳ-18 そもそも現代人は、こうした生の感じ方に極力集中して馴染んでいく必要があるのです。それに馴染んでこそ、私たちは、私たちの人間存在を通して脈打っている(霊的)諸力に気づくからであり、さもなければその諸力を完全に逃してしまうからです。そして私たちはそうした諸力の中に織り込まれています。しかし、私たちがそうした諸力を意識化しようとしないなら、それは識閾下に留まり続けてしまい、私たちの魂を一定程度まで病ませることになってしまうのです。前世の経過から保持しているものと、今世の経過中に来世のために準備しているものとの分裂を、人はますます知覚することになるでしょう。そして、人はこうした二重性をますます感じるようになりますから、人には内面の調停が、内面の真の調停が必要となるのです。そして、「いかにして人は、この内面の調停に至るのか」という大きな問いが、ますます焦眉の課題となってくるでしょう。この問いに対する答えは、以下のことを考えることによってしか得られません。

■Ⅳ-19 皆さんにはたびたび説明してきたことですが、普段の生活の中で人間は、目覚めてから眠るまでの間、そもそも表象生活のために完全に目覚めているだけなのです。表象生活とは、完全に目覚めているということを意味しています。感情生活に関しては、私たちがその他のときには目覚めている場合でさえも、完全には目覚めていません。つまり、私たちが表象や思考のために完全に目覚めている時にも、私たちの感情は、私たちの意識のなかで、それ以外のときに夢がそうであるのとまったく同じ人間存在の段階にあるのです。私たちが感情の代理としてきた表象が異なるように見せかけているだけで、感情は私たちの意識のなかでそこまで活発ではありません。この分野で研究できる者は、このことを直接的な直観を通じて知っています。しかし、感情生活そのものは意識の根底から昇ってくるもので、そうして昇ってくるものは、私たちには夢と同じなのです。そして意志とは、その本来の生活において、私たちにとって私たちの中で眠っているものを意味し、それ以外の私たちが目覚めている時でもそれは同じです。意志に関して、私たちは眠っているのです。ですから、私たちは目覚めている間もこの三つの意識状態を、私たちの中に抱えているのです。私たちは、日中起きている間に表象生活を色々営んでいますが、意志が成し遂げることを表象として体験しているので、意志においても目覚めていると思い違いをしています。しかし、意志が体験するものは私たちの意識には昇らず、表象像だけが昇ってくるのです。私たちは、自分の感情を夢見ており、眠りながら自分が意志する状態を過ごしています。しかし、イマギナツィオン認識によって、普段は感情の中で夢見ているものを、より完全でより明瞭な世界認識にまで高めると、私たちは次のことに気づきます。「叡智は——多くの人々には叡智ではなくても、今はそれを技法上そう呼んでしかるべきです——私たちの表象や思考の中にのみあるのではない。叡智は私たちの思考の中にあり、感情の中にもあり、意志の中にもある」と(図10参照)。そもそも、私たちはこんにちの人間存在に関して、私たちの表象生活の中にあるものしか、明瞭に語ることができないのです。一般に、こんにちの人類は、感情界の中で営まれていることを、夢の中で営まれているようなこととしてしか知っていませんが、それでもなお、その感情界の中には叡智があるのです。

■Ⅳ-20 私の著書『いかにしてより高次の世界の認識を獲得するか』に記されている訓練を自分自身の魂に真剣に適用する人は、或る種の内的な魂の波立ちを知る可能性が最も高いのです。この内的な魂の波立ちは、ほとんどの人にとっては、いわば夢のようにしか推移せず、普通の夢ほど規則的ではありません。しかし、次のことが分かるくらいの秩序をこの内的体験に持ち込むことなら、比較的すぐにできます。確かに、この内的体験の中ではいつも同一の論理が支配しているわけではなく、時に非常にグロテスクな論理が支配し、時に多種多様な思考像の断片が一つにまとまった秩序をつくって夢のように現れ、その中で奇妙な論理が支配しています。しかし、この内的体験の中で現れるものは、まだ非常に原始的な最初の内的体験であると述べたように、私の前掲書で描き出したことをほんの少しでも自分自身の魂の営みに適用する人なら認識できるのです。こうしたことが分かるくらいの秩序を、この内的体験に持ち込むことなら比較的すぐにできるのです。目覚めた夢のこの波立ちの中に沈潜すると、本当に一つの新たな現実が、通常の外的生活の現実に対して浮かび上がってくるのです。すると、そこに一つの新たな現実が浮かび上がってきたという事実にも比較的すぐに気づくことができるのですが、そう気づくことができますと、次のことにも比較的にすぐに気づくことができます。「この一つの新たな現実の全体にも一つの叡智が存在している。しかし、自分にはそれを摑むことができないし、自分にはそれを完全に意識化できるほどにまで成熟した気がしない」と。この一つの新たな現実の全体が、何度も何度も自分の手の内からすり抜けてしまって、それが何なのかが分からないのです。そしてそう気づいた場合には、少なくとも次のことにも気づくことができます。「叡智は、日中起きている間の意識の表層に流れているだけではなく、その下にある別の意識の層にも存在している。後者に存在している叡智が自分には非論理的なものとしか映っていないのは、自分で後者の叡智をそのようなものと宣言して、まだそれを摑むことができないからだ」と。私たちがイマギナツィオン認識を完全に獲得した瞬間、これらの目覚めた夢は、通常の生活の中に現れるようなグロテスクなものではなくなります。そのとき、これらの目覚めた夢は、私たちが通常の叡智で見通している感覚的世界とは異なる一つの新たな現実内容、一つの新たな世界を専ら指し示す一つの叡智と化すのです(☆8)。

■Ⅳ-21 通常の生活の中では、意識のこの下層からは、感情界だけが私たちの日常意識に上がってきています。そして、なおもその下にある意識のより深い層から、意志界が昇ってきますが、意志界全体にも叡智が満ちています。この意志界の叡智とも私たちは結びついています。ただし、私たちはその意志界の叡智を、感情界の叡智よりもなおのこと通常の意識の中に昇って来させているわけではありません。ですから、私たちは人間としてそもそも次の三つの意識の層に支配されていると言うことができます。第一に、私たちが毎日その中で生きている表象意識です。第二に、イマギナツィオン意識です。そして第三に、インスピラツィオン意識です(図11参照)。インスピラツィオン意識は非常に深い層に留まっています。確かにそれは私たちの中で実際に作用しているのですが、私たちは通常の生活の中ではその特徴を認識していないのです。

■Ⅳ-22 もしも愚鈍な現代哲学が少しでも愚鈍でなかったら、現代哲学の注意を非常に強く引きつけるはずの事柄があります。この哲学と関係ない人に申し上げるものではありません(☆9)が、しかし哲学者たちは、多少は把握できるはずのことを今日していないのです。現代哲学の注意を非常に強く引き付けるはずのこと、まったく異なる強度で引き付けるはずのことというのは、「自然の外的な観察のみに基づく諸々の真理を見て気づくもの」と「外的な自然を理解しようと努めるうえで用いられる諸科学のなかに、例えば数学や幾何学から見出されるもの」との間にどれほど大きな違いがあるか、ということです。

■Ⅳ-23 「外的な観察を通して得られる諸々の真理については、本来決して確実性を主張することができない」。このことはある程度正しいと言うことができます。これは哲学史の中であまりにも頻繁に繰り返されてきたことですので、哲学者たち自身にこのことをわざわざ舌鋒鋭く論じるのは本来なら不必要なことであるはずです。カントやヒュームは、このことを次のように、グロテスクに言い張るほどに、極めて明確に説明しました。「確かに私たちは日が昇るのを観察するが、だからといって、明朝も日が昇るであろうことを、その観察から正当化して主張することはできない。今までいつも日が昇ってきたから、明朝も昇るであろうと推論するだけだ」と。観察によって外から借用する諸々の真理もそれと同様なのです。しかし、たとえば、数学的真理はそれとは異なるのです。私たちが数学的真理を一度把握したなら、未来永劫にわたって通用することを知ります。「直角三角形においては斜辺の二乗が直角を挟んだ二辺の二乗の和に等しい」というピタゴラスの定理を、内的な根拠から証明できるのを知っている人なら誰でも、これが当てはまらない直角三角形を描くことなど決してできないことを知っています。

■Ⅳ-24 こうした数学的真理と、外的な観察から知り得る諸真理とでは異なっているのです。こうしたことを知っていても、こんにちの研究手段ではその根拠を理解することができません。その根拠は、「数学的真理が人間の内奥から出来するということ」、即ち、「数学的真理が第二の意識(イマギナツィオン意識)の下層にある第三の意識(インスピラツィオン意識)の中で生じ、そのことに何か気づくこともなく意識の最上層(表象意識)へ打ち出され、それからそこで内的にこの数学的真理を見て取るということ」の中にあります。私たちが数学的真理を持っているのは、私たち自身が世界の中で数学的に振舞っているからです。私たちは、歩いたり立ち止ったりなどして、そこに線を描きます。そもそも私たちは、外界に対するこうした意志の振る舞いを通じて、数学に関する内的直観を獲得するのです。数学は第三の意識の中に生じて、下から上に、つまり第一の意識に打ち出されるのです(図11参照)。

■Ⅳ-25 ですから私たちは、根本的に、この場合に通常の意識に起源があるわけではなくとも、少なくともこの意識の下層の一部分については非常にはっきりとした表象を持っているのです。数学的・幾何学的表象は、第三の意識から出来するのです。ただ第二の意識だけは、夢のように混乱しています。第二の意識には、夢のように混乱したものがあるのです。その上にある意識の表層の小部屋、即ち、普段から日中において表象生活に目覚めるところでは、またはっきりしています。そして更に、第三の意識から出来するものも、私たちの中ではっきりしています。その中間にある第二の意識は、大抵の人々には混乱した白昼夢のようにしか届きません。こうしたことをはっきり理解することが非常に重要なのです(☆10)。というのも、特に古代ギリシャ人たちが、あの4世紀半の間、この第一の意識と結びついていたからです。古代ギリシャ人たちは、この第一の意識を、古代秘儀文化の残滓として彼らに残されたものだと受け入れていました。そしてそれは、純粋にルツィフェル的な要素なのです。先日私はそれについて皆さんにお話ししました。それは知性主義的な文化なのです。それは私たちの頭の中で非常にはっきりしています。私たちの頭は、一般的に妥当する叡智で満たされています。しかしその叡智は、私たちの内に存在するルツィフェル的な要素なのです(図11の「Ⅰ:表象意識」の右隣に「ルツィフェル的」と書かれる)。そして他方、第三の意識にある、こんにちの学者たちが非常に愛好しているものを、カントが既に非常に愛好していて、彼は次のように述べました。「自然科学は、その中に数学が存在する分だけ存在する」と(☆11)。こうしたカントや、こんにちの学者たちが非常に愛好しているものは、純粋にアーリマン的な要素であり、第三の意識から私たちの人間存在を通じて昇ってきたものなのです。それはアーリマン的な要素なのです(「図11の「Ⅰ:表象意識」の右隣に「アーリマン的」と書かれて、図が完成する。図12参照」)。

■Ⅳ-26 とにかく何についても、それが正しいと知るだけでは不十分です。私たちは、頭で知性的に把握することについて、それが正しいと知っていますが、それはルツィフェル的な要素の恩恵を蒙っているのです。そして私たちは、数学が正しいことを知っていますが、数学のその強力な正しさは、私たちの内部にいるアーリマンの恩恵を蒙っているのです。そして最も不確かな要素は中間にあります。それは、見かけ上は非論理的な夢の波立ちなのです。

■Ⅳ-27 この事柄の重要性を皆さんに十分に把握していただくために、もう一つ別の特徴を取り上げたいと思います。ガリレオ・ガリレイやジョルダーノ・ブルーノらによってもたらされた数学的世界理解(一定程度まで明確に仕上げられた自然科学的思考方法)は、根本的に全てインスピラツィオン意識に由来するものです。私たち人類がこの数学的世界理解をものにし始めてから4世紀半が経ちました。このアーリマン的な要素を、私たち人類の思考と感情の中に導入しようと努めてから4世紀半が経ったのです。ギリシャ思想の中にあった秘儀文化の最後の残響が、意識の最も冴えた明瞭さの中に光輝いた一方で、私たちの意識の最も深く、最もおぼろげな層の中には、そこでやっと、将来において初めて意識のチンボラソ山へ登頂することになるはずの人々の登山道が存在しています(☆12)。それはそこを登っていかなければならないのです。

■Ⅳ-28 私たち人間の魂の営みは、天秤竿のようなものであり、それはまず、一方のルツィフェル的な要素、もう一方のアーリマン的な要素との間に均衡を探らなければなりません。ただし、ルツィフェル的な要素は、私たちの明晰な頭部の中にあり、アーリマン的な要素は意識の最下層に、即ち私たちの意志に浸透している叡智の中にあります。私たち人間は本当にそのような魂の営みと共に存立しています。私たちはその両者のあいだで、即ちそもそも差し当たって何かが浸透しているようには見えないものの中で、均衡を探る必要があるのです。

■Ⅳ-29 一体、叡智はどのようにして人間のこの中間部分に入り込むのでしょうか。いまのところ人は、次のように世界の中に立っています。即ち、頭部をルツィフェルにつかまえられ、新陳代謝と四肢の叡智をアーリマンにつかまえられて立っているのです。しかし、心臓には、或る大きな原則が次第に入り込んでいかなければなりません。私たちが意識の中間状態として見てきたものは、私たちの知性が頭部と結びついているのと同じように、人間のリズムを司るこの心臓組織に依拠しているからです。このことについては私の著書『魂の謎について』をご参照ください。頭の叡智へは頭の論理を通して、そしてアーリマン的な方法によって知ることの全て(自然科学)へは、数学や幾何学など、一般にこうした外的に合理的な自然観察を通して、大きな原則が次第に入り込んでいったように、同じく心臓に依拠している私たちの生活のこの中間領域にも、別の大きな原則が次第に入り込んでいかなければならないのです。内面の論理、内面の叡智、即ち導いてくれる能力は、何によって私たち人間存在のこの中間部分へ入り込むのでしょうか。ゴルゴタの秘儀によって地球の文化の中に継承されたもの、即ちキリスト衝動によってです。

■Ⅳ-30 頭部の文化とは何か、新陳代謝の文化とは何か、そしてその両者の中間にある組織領域とは何であり、その領域が必要としているのは何か——こういったことを私たちに教えてくれる解剖学部門が霊学にはあります。キリスト衝動に貫かれることは、私たち人間存在に必要不可欠なことなのです。

■Ⅳ-31 そこで、次のように言うことができます。「ゴルゴタの秘儀が地球の進化発展に関与しなかったと仮定してみると、人は頭の叡智も15世紀以後に生じたものも持てたであろうが、人間の中心の本性に関しては空虚で荒涼としたまま、今しがた述べた二つの内部領域の間の単なる分裂をますます感じるだけで、その両者の均衡状態を得ることができなかったであろう」と。その均衡状態は、私たちがルツィフェル的な要素とアーリマン的要素の間の均衡状態を生じさせるキリスト衝動にますます貫かれていくことによってしか得ることができないのです。

■Ⅳ-32 そこから次のように言いうることが分かります。「キリスト紀元以前の4世紀半の間に人間存在には、ゴルゴタの秘儀の準備の如き古代秘儀文化の最後の残滓がもたらされた。この残滓は、古代秘儀文化を頭の中で想起させるように定着しているものである。そして、近世から今日までの4世紀半の間に人間存在を通して行われてきたのは、一つの新しい霊性の潮流、一種の新たな秘儀文化に向けた準備である。しかし、この両者が歴史上の進化発展の中で結び付くことができるようになるためには、ゴルゴタの秘儀が客観的な事実として人類の進化発展の中に据えられる必要があった」と。人類の進化発展は、外から考察しますと、ゴルゴタの秘儀が一つの客観的な事実として据えられるように経過していることが分かります。しかし、内的には、次のように経過しています。つまり、人類はそうこうしているうちに、15世紀以来あの新たな混入を、即ち私が今しがた皆さんに説明したところのアーリマンの混入を受けるまで成長して、その混入によって人類は、ようやく一方ともう一方との間を架橋する能力が必要であることを実感するというふうに経過しているのです。

■Ⅳ-33 このように、私たちは、内的には人間を三分節的に把握することができます。そして、今日私が皆さんにお話ししてきたことと、私が既に繰り返し説明してきたことを結びつければ、更に綿密にこの三分節的人間を把握することができます。古代秘儀文化の最後の残滓を持っていた古代ギリシャ人には、一部の頽廃者を除いて——と言っても彼らの時代の頽廃者は、私たちの時代ほどではありませんでしたが——無神論者になることなど到底できなかったでしょう。無神論は、少なくともその極端な形態は、根本的に近世以来の所産です。というのも、本当の問答法を身につけていた古代ギリシャ人は、たとえそれが空疎な思考でしかなかったとしても、まだ思考の中に神的なものの作用を感じ取っていたからです。

■Ⅳ-34 このことを知って、神的なものを完全に否定する無神論の出現に注目すると、この無神論がそもそも何に基づいているのかが分かります。それを認識するには、もちろん霊学的な方法が必要となりますが、無神論者は、単に有機体に何らかの異常をきたしている人々なのです。これは構造的に非常にデリケートな条件で起こり得ることですが、実際そうなのです。無神論は実際に一つの病気なのです。

■Ⅳ-35 「無神論は病気である」、これがまず第一に、私たちが押さえなければならないことです。というのも、私たちの有機体が完全に健康であれば、私たちが神から生まれたものであること(ex deo nascimur)を自分で感じずに、それがその各分節の中で協働できるわけはないからです。

■Ⅳ-36 第二の問題はもちろん、以上のこととは異なっています。人間が神的なものを感じることはできても、キリストを感じることができないという問題です。現代人はこの点であまりデリケートな区別をしません。他の諸分野でもですが、現代人は言葉に満足しすぎています。即ち、現代人がかなり多くの西洋人たちの本来の精神的内容を精査して、「私たちは意志の自由を信じている」等々と口にする彼らの言葉に左右されなければ、思考の配置全体が、彼らの口にしていることといかに矛盾しているかが明らかになるのです。ただ教養との関連でのみ、彼らはキリストや自由等々について語ることに慣れてきたのです。実のところ、私たちの間に住んでいる人々の多くは、トルコ人と何ら変わりがないのです。というのも、彼らの信仰内容は、ムスリムの信仰内容と全く同じ宿命論的なものだからです(☆13)。たとえ前者の宿命論が、しばしば自然必然性と呼ばれているものだとしてもです。イスラームは、人が考えているよりもずっと広く普及しています。まさに言葉に従うのではなく、霊的-魂的内容に従うなら、多くのキリスト者はそもそもトルコ人と何ら変わらないのです。多くのキリスト者はトルコ人同然なのです。それでいて、キリストと自分たちが感じる神との間の橋を見出すことができなくても、多くの人々はキリスト者とも自称しているのです(☆14)。

■Ⅳ-37 その典型例である、『キリスト教の本質』を著した現代の神学者であるアドルフ・フォン・ハルナックのことを引き合いに出すだけで事足りるでしょう。どうぞ、試しに彼の『キリスト教の本質』の中の「キリスト」と書かれている箇所を全て消して、単に「神」と書き換えてみてください。それによってこの本の内容が変わることは全くありませんから。ハルナックがキリストに言及している必然性など全くどこにもありはしないのです。彼はただ、世界の礎となっている、普遍的な「父なる神」についてのみ語る必要があるだけなのです。彼が彼の語ることをキリストに関連付ける必要など全くないのです。彼が何かを証明する場合、例え彼が福音書から個々のメッセージを引用したとしても、彼がそのメッセージに取り組む姿勢において、それらをキリストに関連付けようとしていないので、その証明は外的にも内的にも真実ではありません。私たちはキリストを、父なる神と同一視しないように把握できなければなりません。既に現代の大多数のプロテスタント系の神学者たちは、もはや普遍的な神概念とキリスト概念との区別をつけることができません。生活の中でキリストを見出せないということは、神を、即ち父なる神を見出せないということとは異なっているのです。ここで、何らかの仕方でキリストの神性に疑問符をつけることが問題となっているわけではないのは、お分かりいただけるでしょう。問題となっているのは、神的なものの領域の内部で父なる神とキリストなる神との間を精確に区別しなければならないということだけです。しかし、この問題は、人間の魂の営みの中にも表れています。父なる神を見出せないのは病気です。キリストを見出せないのは不幸です。というのも人間は、内的にキリストを必要としているような仕方でキリストと結びついているからです。しかし人間は、歴史的一事件として起こったことを必要としています。人間はこの地球上の外的な生活の中でキリストとの結びつきを見出さねばならないのです。人間がキリストとの結びつきを見出せないなら、それは不幸なのです。無神論者であること、父なる神を見出せないということは、病気です。子なる神を、キリストを見出せないということは不幸なのです。

■Ⅳ-38 それでは、御霊を見出せない(☆15)ということはどういうことでしょうか。自己の霊性と世界の霊性との結びつきを見出すために自己の霊性を把握する可能性がないということなのです。それは精神の力が脆弱だということです。御霊を認めることができないのは、魂的に無気力だということなのです。

■Ⅳ-39 人間の魂の在りようのこの三つの欠乏について、どうぞ今一度思い起こしてください。そうすれば、明日もこの考察を正しい仕方で続けることができるでしょう。私が今日別の観点から繰り返し三つの意識について述べたことを思い出してください。そして次の三つのことも思い出してください。即ち、第一に、無神論者であること、つまり、私たちがそこから生まれたところの神、完全に健康な有機体のもとで見出さなければならないところの神を見出せないということは、病気だということ。第二に、キリストを見出せないということは不幸だということ。第三に、御霊を見出せないということは、魂的に無気力だということ。この三つのことです(☆16)。

■Ⅳ-40 このように、人間の三位一体への道も互いに区別されます。そして、人類にますます必要となってきているのは、いつまでも一般的で、おぼろげな、曖昧な事柄に踏みとどまっていることではなく、魂の営みの具体的な事柄に踏み込んでいくということなのです。そして、現代人はこの曖昧さに極めて大きく傾倒しています。こうした傾向を、魂の営みの具体的な事柄に踏み込んでいく傾向と取り換えることこそが、現代の本質的な課題なのです。

【訳者註】

☆1)Dialektikを「問答法」と訳した。他に考えられる訳語としては「弁証法」「対話術」であるが、ここでは次の理由から「問答法」を採用している。まず、ここで言及されているDialektikは、こんにちの我々が主にプラトンの著作で目にすることのできるソクラテスの「ディアレクティケー」のことであり、アリストテレスが後に『トポス論』で「より学問的な思考方法によって発展させたディアレクティケー」のことである。次に、これら「ディアレクティケー」の特徴は「問いと答えの応酬」である。これらのディアレクティケーでは、問いと答えのやり取りの仕方が議論の成否を左右する。そのため「問答法」が彼らのDialektikの核心を突いた訳語と思われる。詳細は山口義久・納富信留/訳『アリストテレス全集〈3〉トポス論 ソフィスト論駁について』(岩波書店)を参照。

☆2)人類への自然科学的な思考様式の定着が14世紀の中頃に始まり、その後ガリレオ・ガリレイ(1564~1642)やジョルダーノ・ブルーノ(1548~1600)のもとで一定程度まで明確に仕上げられるというこの語り方は、歴史徴候学の方法に則っている。「歴史徴候学の方法」についてはNote:『「歴史徴候学」の方法について』を参照。この時期は第五文化期が始まる前後であり、第二講で触れられていた「アーリマンの上昇」が起きていった時期である。意識の最下層にあるインスピラツィオン意識から自然科学的な思考様式が表象意識に定着していったのはこの「アーリマンの上昇」が関わっていると思われる。もちろん自然科学は、この時期では完全には達成されていないし、現在でもそれは今なお発展途上にあって、発展していく余地が残っており、インスピラツィオン意識はその源泉となるものとなっている。

☆3)この図は、その説明が煩雑になっていることを受けて斎藤泰弘氏が編集してくださったものである。大変に見やすくなっていると思われるので採用させていただいた。

☆4)以下、この「自分自身の自己」を認識するということに関しては、第三章までで述べられてきた「人間の霊的形姿(ファントム)」と「身形」の関係、或いは「高次の自我(大文字のIch)」と「低次の自我(小文字のich)」の関係を、今度はリインカーネーション及び地球に宿っているキリスト存在の霊そのものとの関連で読み取る必要があると思われる。

☆5)これは当時のドイツで流行っていたヘーゲル哲学(特に本講義での場合はヘーゲルの自然哲学)を笑いの種にした笑い話が出どころとなっており、実際のエピソードではない。本段落の最後にあるヘーゲルが言ったとされた「だとすればむしろ自然のほうが悪いですよね」の原文はUm so schlimmer für die Natur.であるが、これも元々はヘーゲルの言った言葉ではない。しかも、当時ドイツで流行っていたこの笑い話自体も、もともとはヘーゲルと全く関係なく19世紀初頭のフランスで生まれた笑い話の中で、“Ah Monsieur! tant pis pour les faits!”(ああ、ムッシュー!事実のほうがよほど悪いよ!=Umso schlimmer für die Tatsachen.)と言われている箇所が、ヘーゲルの態度とこじつけられたものであった。このあたりの詳しい事情が知りたい方はZITATFORSCHUNG(https://falschzitate.blogspot.com/2020/08/wenn-die-tatsachen-nicht-mit-der.html)を参照。このエピソード自体は当時の流行りに乗った作り話・笑い話だが、シュタイナー自身がヘーゲルの哲学体系の内容からして前世の記憶の持ち主と見做してリインカーネーションについて説明しようとしていたことまで否定する必要はない。また、フランス発のこの笑い話がヘーゲルにこじつけられるに至るまではUmso schlimmer für die Tatsachen.であったところのTatsachenが、シュタイナーの見立てでNaturに置き換えられているのは興味深い。本段落のシュタイナーに、ゲーテ的な自然の見方が入っていると仮定すると、「常に正しいのは自然であり、誤りは自分の側にしかありえない」という考え方からこれを言っていることになるので、ヘーゲルのものとされた態度とはまるで反対になっていることがわかる。もちろんゲーテやシュタイナーと、ここで設定されている偏狭な俗物たちの立場では、「リインカーネーションの視点があるかないか(ゲーテにもレッシングに端を発するリインカーネーション論争の影響でその視点があった)」で異なっていると思われる。笑い話の笑いどころを理解することほど難しいものはなく、そのようなことを理解して説明することほど本来の「笑いを取る」ということとは縁遠いものとしか言いようがないが、こういう事情であったということについて参考にしていただければ幸いである。

☆6)「あなたがたの遭った試煉で、世の常でないものはない。神は真実である。あなたがたを耐えられないような試煉に遭わせることはないばかりか、試煉と同時に、それに耐えられるように、遁れるべき道も備えて下さるのである」(『コリント前書』10章13節)を意識した訳を考えてみた。

☆7)図9をどう捉えるかは難しいので、推測に過ぎないながら補足を入れておきたい。☆4で触れておいた、「高次の自我(大文字のIch)」と「低次の自我(小文字のich)」の関係を、リインカーネーション及び地球に宿っているキリスト存在の霊そのものとの関係で表している図なのではないかというのが訳者の推測である。まずこの段落で言われている「人間の思考と感情」は「地球の思考と感情」である(第二講参照)ということを思い浮かべていただきたい。つまり左の黒丸は、「キリストの霊そのものが宿った、思考と感情から成る霊的な地球」と考えられる。この黒丸から生えている直線は、低次の自我へのリインカーネーションを繰り返す、人間の高次の自我(人間ファントム)である。上向きの小括弧は、高次の自我が低次の自我にインカーネーションする(身形を纏う)ときに前世から持ち込んできた記憶であり、下向きの小括弧は、高次の自我が低次の自我にインカーネーションしている最中に思考と感情を通して現世で体験することであり、下向きの大括弧は、死後消化して、将来上向きの括弧になるものだと理解してみるのはいかがだろうか。大括弧の長さは概ねプラトン月(2160年)の約半分(1000年ごとに男と女を交替する)とみることもできるかもしれない(もちろん人間のリインカーネーションのすべてがそうだというわけではない)。本来この黒丸には存在する人間の数だけ無数の直線(高次の自我ないしファントム)が生えており、それらが地球に宿っているキリストの霊そのものと一体であり、人間のリインカーネーションによる進化発展と地球の進化発展とが照応関係からして、人間のその進化発展とともにこの霊的な地球を現す黒丸も大きくなっていくというイメージ図とみることができるかもしれない。なお、このような推測をまとめるに至るまでには、佐々木義之氏、沖廣晴美氏、斎藤泰弘氏の貴重なご助言があったことを付け加えておきたい。

☆8)本段落の語りの構造そのものからイマギナツィオン意識を支配している「奇妙な論理」を炙り出して極めて単純に示すと「複数から単数へ」という論理構造になっている。実際に原文はこういう構造を持っているということを提示しておく。「緑色から黄色へ」ということで「複数から単数へ」という論理が見て取れる。些か長いが、読者自身の目で確かめていただきたい。

このイマギナツィオン意識の「複数(緑)から単数(黄)へ」という論理を明瞭化することは、第三講で語られた感覚界における多種多様なものの霊的統一観[=ミカエルの道]から「キリストの内に死ぬ(In Christo Morimur)」「主観=客観」「内=外」ということを明瞭化する論理なのかもしれない。

☆9)この言い回し方は、この講演の場に哲学者がいないことを表している。

☆10)「インスピラツィオン意識(第三の意識)は非常に深い層に留まっている」と言われたり、「第三の意識(インスピラツィオン意識)から出来するものも私たちの中ではっきりしている」と言われたりしていて、一見記述に混乱があるように見えるかもしれない。しかし、後者は☆2で述べておいた徴候学的方法で語られた時期において起きたゲルマン文化期への移行と並行して生じた「アーリマンの上昇」によって表象意識にもたらされた数学的・自然科学的知識のことを言っている。インスピラツィオン意識にあった数学的・自然科学的知識の大半が既に表象意識にもたらされて明瞭になっているので、こういう言い方がされているわけである。

☆11)カント『自然科学の形而上学原理』の序文に次のように書かれている箇所を参照。Ich behaupte aber, daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel e i g e n t l i c h e Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin M a t h e m a t i k anzutreffen ist. 「しかし、私が主張するのは「自然に関する特定の各々の学説(自然科学)の中には、その中に〈数学〉を見出すことができるのと同じ分だけ〈本来の〉科学が見出される」ということである」。

☆12)この文章は☆2・☆10で述べておいたことを踏まえた上で気を付けて読む必要のある箇所である。まず、こんにちの時代の表象意識に数学的・自然科学的知識が明瞭なものとなってもたらされているという点が、かつてのギリシャ時代の人間の表象意識と異なっているということ。次に、インスピラツィオン意識そのものは、確かに意識の最深層・第三層ではあるが、すでにその中身の大半が、表象意識に数学的・自然科学的知識として明瞭なものとなってもたらされているので、ここで言われている「意識の最も深く、最もおぼろげな層」という言い回し方には該当しないということ。従って、この意識の「最も深く、最もおぼろげな層」という言い回し方は、単純に意識の三層構造の中の最も深層部分としてのインスピラツィオン意識のことをさしているのではなく、むしろ、■Ⅳ-25で「はっきりしている」ことの対極として語られている、「大抵の人々には混乱した白昼夢のようにしか届かない第二の意識=イマギナツィオン意識」のことを指している。だからこの言い回しは、「最もおぼろげなイマギナツィオン意識を明瞭にすることこそがこんにちの時代の課題なのだ」ということを述べている。

☆13)クルアーンには「おまえたちは、アッラーが望み給うのでなければ、望むことはない」(76章30節)、「アッラーは、全てのものの創造者である」(39章62節)とあり、ムスリムは世界の現象の一切がアッラーの定めのままに創造されるものであると信じ、人間の全ての行為はもちろんのこと、選択的行為に先立って存在する人間の意志もアッラーの意志の許にあると考える。この点からムスリムは、人間の行為は純粋に人間の自由な選択のみによって生起されるものであるとし、人間の行為に対するアッラーの関与を否定するような考え方を斥ける。また、クルアーンには「啓典の民よ、お前たちの宗教において度を越してはならず、アッラーについては真実しか語ってはならない。かのマスィーフ、マルヤムの子イーサーはアッラーの使徒であり、マルヤムに授けられた彼の御言葉であり、彼からの霊である。それ故、アッラーと彼の諸使徒を信じ、(神々が、或いは位格が)三である、とは言ってはならない。止めよ。お前たちにとってより良い。アッラーは唯一の神に他ならない。彼は子がいることから超越しておられる。彼に諸天のものも地のものも属す。そして代理人としてはアッラーで万全であった」(4章171節)とあるように、ムスリムはイエス(イーサー)を預言者の一人としては認めるものの、「子なる神」「キリスト」であるとは認めず、神性を帰すことはないし、キリスト教の三位一体論も認めない。シュタイナーによれば、こんにちのキリスト者は、「父なる神を見出すことができても、子なる神=キリストを見出すことができない」、ないし「父なる神と子なる神=キリストとの区別をつけることができなくなっている」ので、言葉上では三位一体論を掲げていても、上記のトルコ人ムスリムと実質的に同様になっているということになる。

☆14)ここでの問題の本質は、「父なる神を見出すことができても、子なる神=キリストを見出すことができない」ということとの関連で、「多くのキリスト者の信仰内容が宿命論的なものとなっている」と言われていることである。ここでトルコ人と言われているのは、当時のドイツにいたムスリムの多くがトルコ人だったということでしかないかもしれない。こんにちのドイツであれば、多くのトルコ人移住者がいるという事実があるが、本講演当時のドイツやオーストリアにどれほどのトルコ人が移住していたのは、訳者にはわからない(どなたか存じあげている方がいたらご教示願いたい)。こんにちの読者によっては単純に民族差別に見えてしまう可能性がある以上に、そのまま訳したのではシュタイナーが取り上げている上記の問題の本質がそもそも「キリスト者の信仰内容が宿命論的なものとなっている」ということにあるのがぼやけてしまうのではないかと思われ、訳者としてはトルコ人と限定して訳すことにためらいがあったが、原文表記通りとすることについてご寛恕願うほかない。

☆15)原文は「Geist」。ミカエルの力の「強さ」との対比での「脆弱さ」の意味が、これまで語られてきたルツィフェルの仕業との関連で語られている。「聖霊的知性」の意味も見出せるが、「聖霊」と限定してしまうと原文でのその字義通りの意味での「霊が見出せる」と言うようなニュアンスが読み取りにくくなるため、折衷案としてどちらともとれるよう、「御霊」とした。

☆16)ここまでの説明を「悪の三位一体」と見なし、第六講での説明まで含めてまとめると次のようになるように思われる。

①「悪の三位一体」

・御霊(聖霊及び外なる霊)が見出せない=ルツィフェル的

・子なる神(キリスト=大文字のIch=対極の統一)が見出せない⇒阿修羅的(小文字のich)

・父なる神が見出せない⇒アーリマン的

②悪の三位一体の善の三位一体への進化発展的変容(メタモルフォーゼ)

・ルツィフェル的知性へのミカエル[=強い力]の派遣⇒聖霊的知性(人間・動物・植物の一元的霊性=外なる神が見出せる=御霊[聖霊・外なる霊]が見出せる)=「ミカエルの道」=Per Spiritum Sanctum Reviviscimus(聖霊によって甦生する)

⇓

・阿修羅(小文字のich)のキリスト(大文字のIch=対極の統一)への解消(外(客観)と内(主観)の「=」が見出せる)=「キリストの道」=In Christo Morimur(キリストの中に死ぬ)

⇓

・アーリマンの除去(父なる神=内なる神が見出せる)=「父の道」=Ex Deo Nascimur(神から生まれる)

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?