【古代オリエント8】 ファラオの王国(2) 〜異民族支配と新王国〜

「ファラオの王国」2回目は,ヒクソス侵入から古代エジプト史のクライマックスとも言える新王国・第18王朝時代について記します。

1) ヒクソス王国 〜初の異民族支配〜

第13王朝の時代(第2中間期),王権の弱体化によって下エジプトのデルタ地帯の防衛がおろそかになり,デルタ北東部にシリア・パレスチナからの移住者が定住するようになりました。

前18世紀には,デルタ東部(アヴァリス)を根拠地にシリア・パレスチナ系の第14王朝が起こり,さらに前1650年頃,アヴァリスを中心に西アジア系のヒクソスによって第15王朝が成立しました。

「ヒクソス」は「異国の支配者たち」を意味する古代エジプト語に由来し,民族的にはセム語系,またはセム語系とフルリ系の混合ではないかとされています。

ヒクソスは軍事に優れ,戦闘用二輪馬車のほか,木や骨・金属を張り合わせた複合弓,青銅製の湾刀などの武器をエジプトにもたらしました。

しかし,武力でエジプトを征服したわけではなく,その勢力拡大は意外に平和的であったと考えられています。

同じ頃,エジプト王朝の後継者は,ヒクソスに押し出されて上エジプトのテーベに第16王朝を開き,さらに第17王朝に引き継がれました。

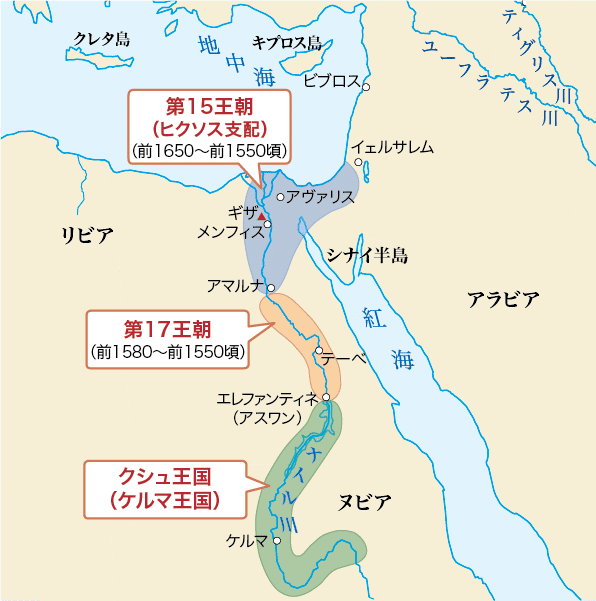

[図版]第2中間期末のエジプト勢力図

テーベの第17王朝は,当初ヒクソスの宗主権に服する地方政権でした。

ケルマを根拠地とするクシュの王国は,古王国時代には既に存在し,第2中間期に最盛期を迎えますが,新王国時代にエジプトに滅ぼされます。

その後,第3中間期にエジプトがヌビアから撤退すると,前900年頃,新たなクシュ王国が誕生し,前8世紀にはエジプト全土を支配します(第25王朝)。最初のクシュ王国をのちの王国と区別して,ケルマ王国とする文献もあります。

ヒクソスは,パレスチナ南部からデルタ東部までを直接支配しましたが,それ以外の上エジプトなどでは,宗主権を握って,各地の支配者に貢納の義務を負わせていました。

テーベの第17王朝は,当初,地方勢力の一つに過ぎず,ヒクソスから重い貢納を課せられた上,ヌビアのクシュ王国にも圧迫されていました。

第17王朝では,異民族支配からの解放とエジプト再統一を目指して国家体制を整えました。ヒクソスの武器や軍事技術を取り入れ,職業軍人を養成するなど,軍事国家体制を築いたのです。

そして,第17王朝後期の王ケセンエンラー2世は,ヒクソスに対して独立戦争を開始。エジプト中部のクサエ(アマルナ近郊)より南のヒクソス勢力を一掃し,その後,一旦休戦状態に入ります。

次のカーメス王は,臣下がヒクソスとの平和共存を唱えるのを抑えて,戦闘を再開しました。

この時,ヒクソス王はクシュの王と図って,第17王朝を南北から挟み撃ちにする計画を練りました。しかし,ヒクソスからクシュへ送られた密使がカーメス側に捕らえられ,事前に発覚して失敗に終わっています。

結局,カーメス王がヒクソスの都アヴァリスの周辺まで攻め込んで勝利し,上エジプトはヒクソス支配から解放されました。

ただ,この戦闘ののちカーメス王が急死したため,ヒクソスとの最終決戦は,次の第18王朝に持ち越されることになります。

2) 新王国(1) 〜エジプト再統一〜

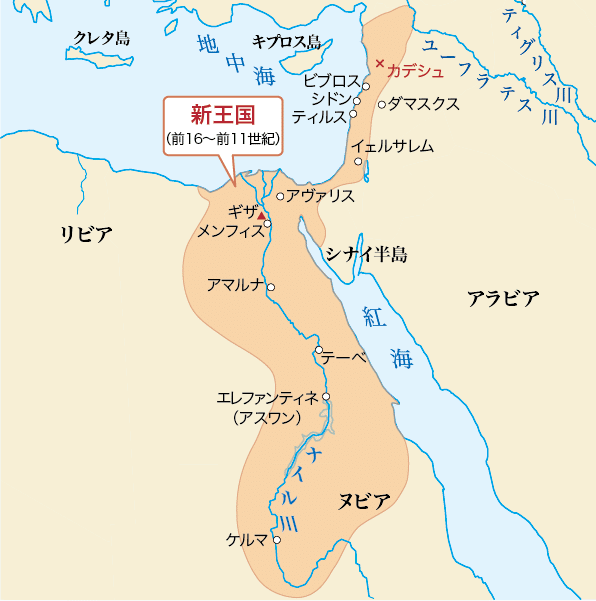

[図版]第18王朝最盛期の領域

南はクシュの王国を滅ぼし,ヌビアの大半を征服しました。北はヒクソス追放後,ミタンニ王国のシリア・パレスチナ支配に対抗するため,軍事侵攻に舵を切り,ユーフラテス河畔まで支配領域を拡大しました。

カーメス王の死後,その甥(一説には弟)のイアフメス王が即位し,この王から第18王朝に切り替わります。

ヒクソスとの戦争を引き継いだイアフメス王は,まずヒクソスの直轄地であったメンフィスを占領し,そこからヒクソスの根拠地アヴァリスへの攻撃を開始します。

そして治世10年目,ようやくアヴァリスを陥落させ,ついにエジプト本土からヒクソスを追放しました。

さらに,パレスチナ南部に逃れたヒクソスの残存勢力を追って遠征を開始し,3年かかってヒクソスの残党を滅ぼしました。

こうしてエジプトの再統一が達成され,いよいよ新王国時代に入ります。

初代イアフメス王の時代から,南のヌビアへの遠征が始まりました。

第3代の王トトメス1世は,ヌビアの領土を大きく南へ広げ,次のトトメス2世は,ケルマを根拠地としたクシュ王国を滅ぼしました。

ヌビアはエジプト王の直轄地となり,金の産地としてエジプトの経済を支え,また,内陸アフリカの産物の供給地となりました。

3) 新王国(2) 〜オリエント世界への参画〜

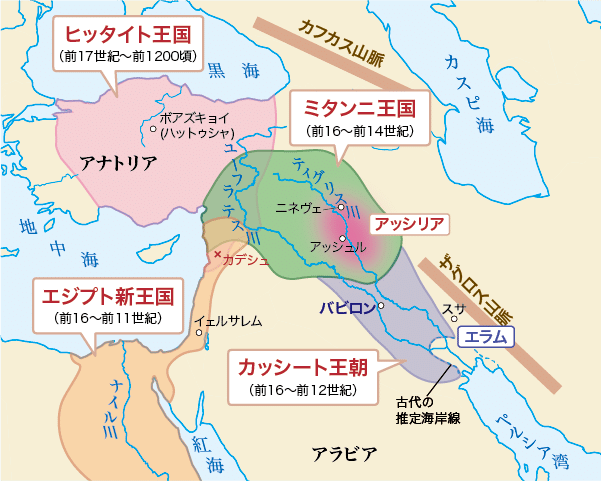

[図版]前2000年紀中頃〜後半のオリエント世界

エジプト新王国は,当初はミタンニ王国とシリア・パレスチナの支配をめぐって争いましたが,前14世紀半ばにミタンニがヒッタイトに征服されたのちは,ヒッタイトとのせめぎ合いに移行します。

これまでナイル流域の閉じられた世界で営まれてきたエジプトの歴史は,新王国時代に大きな転換を迎えます。

ヒクソスによる異民族支配の苦い経験を積んだことで,エジプトは,西アジアを含むオリエント世界全体を視野に入れるようになりました。

こののちエジプトの歴史は,オリエント情勢と一体化した国際関係の中で展開していくことになります。

トトメス1世の頃(前1500年頃),シリア・パレスチナではミタンニ王国が勢力を拡大していました。

トトメス1世は,国土防衛のため西アジアへの軍事遠征を行い,一時的にシリア・パレスチナの宗主権を奪いました。

しかし,第6代トトメス3世の時代(前15世紀後半)には,ミタンニ王国がシリア・パレスチナの都市国家群に対エジプト同盟を結成させ,勢力下に組み入れました。

危機感を抱いたトトメス3世は,ほぼ毎年のように西アジアへの遠征を繰り返します。

17回にわたる遠征で,トトメス3世は対エジプト同盟を撃ち破り,ミタンニ勢力を一掃。シリア・パレスチナを植民地支配する体制を確立しました。

この間,エジプトの攻勢に衝撃を受けたバビロニア(カッシート王朝),アッシリア,ヒッタイトの王は,シリアにおけるエジプト優位を承認する使者を,トトメス3世に送っています。

その後,ヒッタイトが北シリアのミタンニ領へ侵攻したことをきっかけに,ミタンニとエジプトは敵対関係を解消して和平交渉を行い,同盟を結びます。

同盟の証として,ミタンニの王女をトトメス4世(第8代王)の妃とする政略結婚も成立しました。

トトメス4世から次のアメンホテプ3世の治世には,平和外交政策によって西アジア情勢は安定し,贈り物の交換や政略結婚によって秩序の維持が図られました。

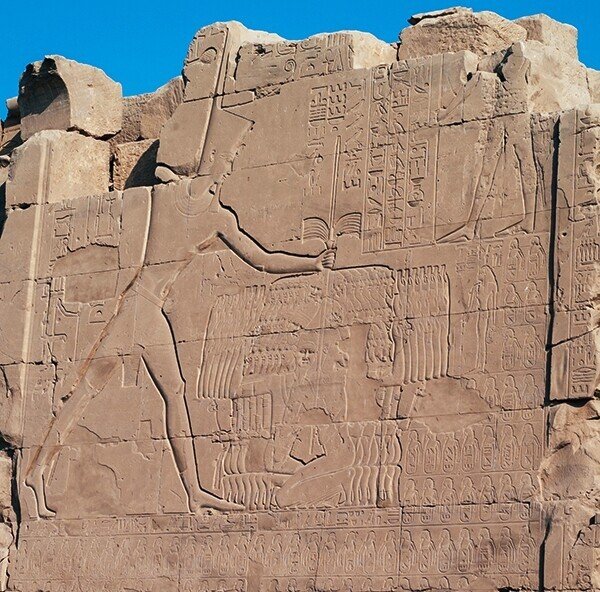

[写真]パレスチナ遠征で戦うトトメス3世

テーベ近郊のカルナック神殿の壁に彫られたレリーフ。トトメス3世によるシリア・パレスチナ遠征の第1回では,南パレスチナのメギドを奪還する作戦を行い,勝利しました。

4) 新王国(3) 〜神々の確執〜

第18王朝はテーベを本拠地とした王朝で,中王国時代と同様,テーベの守護神であったアメン(アモン)を国家神として崇拝しました。

第18王朝の王家は,テーベの「アメン神官団」とのつながりが深く,遠征での勝利はアメン神の加護とされ,アメン神殿への戦利品などの寄進や,神殿の増改築もさかんに行われました。

アメン神官団の宗教的権威や経済力は高まり,政治に対する発言力を強め,王位継承をも左右するようになったとされます。

そして当然,それに対する王権側の反発も生まれました。

第8代トトメス4世は,父王の正妻の子ではなかったことから王位継承の正統性を示す必要があり,そのための物語を創作しました。

その中で,自分を王に任命したのは太陽神ラーであるとしたのです。

また,トトメス4世のスカラベ(お守り)には「王がアトン(アテン)神となってアジアを征服した」との銘文があります。のちのアマルナ革命で唯一神となる太陽神アトンが,既に王家の祭祀対象となっていたわけです。

このように,アメン以外の神によって王位が決まったり,王がアメン以外の神を崇拝することは,アメン神官団にとっては脅威であり,王と神官団の間には確執が生まれていたと考えられます。

トトメス4世とその子アメンホテプ3世の時代には,神官を管理する要職に,神殿とつながりのない王の腹心が送り込まれるなど,王権側と神官団のせめぎ合いが繰り返されています。

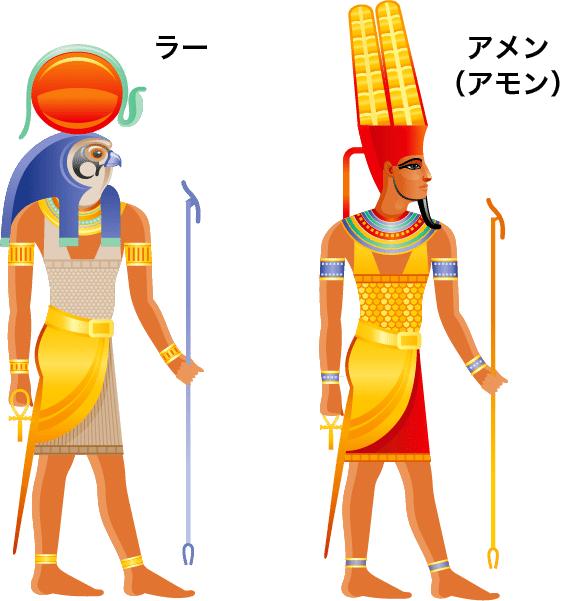

[図版]太陽神ラーと国家神アメン(アモン)

太陽神ラーはハヤブサの頭を持つ姿で描かれ,太陽信仰がさかんな古王国時代には最高神とされました。第18王朝時代,天地を創造したのは太陽神ラーであるとされ,他の神の名前に「ラー」を加えて,ラーと習合(一体化)し,天地創造の神であると主張することが増えました。

テーベの地方神から国家神となったアメンも,新王国時代には「アメン = ラー」と称して,宗教的権威を高めていました。

5) 新王国(4) 〜アマルナ革命〜

王とアメン神官団の対立は,前14世紀半ば,「異端の王」とされるアメンホテプ4世の即位によって,いよいよ頂点に達します。

アメンホテプ4世は,その王名からも明らかなように,テーベのアメン神によって即位しました。

ところがこの王は,即位後間もなくアメン神を裏切って,太陽神アトン(アテン)への信仰を深めます。

治世初年には,カルナックのアメン大神殿内にアトン神殿の建設を決定します。

さらに治世4年,新都アケトアテン(「アトンの地平線」の意)の建設を決め,ここにアメン神官団との対立は決定的になりました。

新都は,新たな国家神アトンが主神として創造する聖地とされました。

そこで,他の神々とはゆかりのない場所として,テーベとメンフィスのほぼ中間にあたるテル = エル = アマルナが選ばれました。

アメンホテプ4世は,アメンと決別してアトンに帰依することを宣言し,王名をイクナートン(アクエンアテン/アトン神にとって有用な者)に改めました。

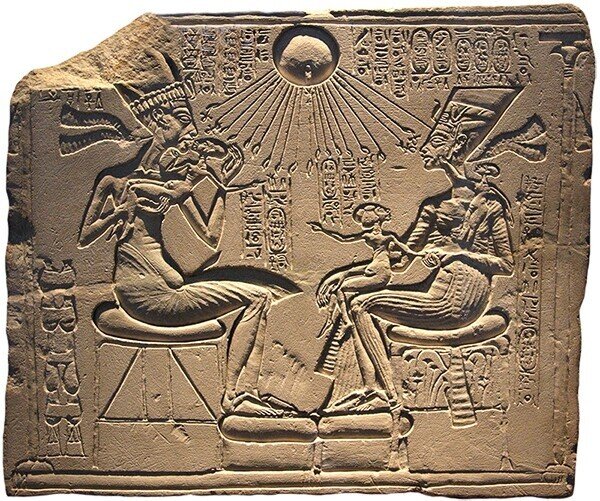

[写真]アトン神に照らされるイクナートン一家

左がイクナートン,右が正妃ネフェルティティで,3人の娘と共に「日輪」として現れた太陽神アトンに照らされています。

アマルナ遷都後のアトン神の公式名は「アトン神として帰ってきた父ラーの名によって,地平線で歓喜する地平線の支配者ラー」で,アトンは太陽神ラーの新しい姿とされました。

イクナートンは,アマルナ遷都によって,アメンを国家神とするテーベの神殿勢力と決別し,王権による一元的支配を実現しようとしました。

国家神アメンに唯一対抗できたのは,エジプトの伝統的な太陽神信仰であり,アトン神は太陽神ラーが「日輪」の姿で出現したものとされました。

そして,この太陽神信仰はアトンを唯一神として一元化されることになります。

イクナートンは伝統的な神々とその神官団を迫害しました。

特にアメン神については,その彫像は破壊され,壁面などの図像や名前まで削られました。

しかし,この「宗教改革」は,イクナートンの死後,急速に求心力を失い挫折することになります。

その理由は…

一つには,アトン神への礼拝や祭祀を行う資格があるのは,アトンの子であるイクナートンのみとされたこと。

一つには,アトン神以外の伝統的な神々が否定され,神殿が閉鎖されるなど,人々が信仰のより所を失ったこと。

特に,冥界の王オシリスすら否定し,エジプトの伝統的な死生観(来世での永遠の命)を否定する思想は,人々に受け入れられませんでした。

一つには,この時期,ヒッタイトがミタンニを征服するなど西アジア情勢が逼迫し,都市国家間の争いが激化したこと。

イクナートンは外交に興味がなく,西アジア植民地からの援軍の要請に応えなかったため不満が広がり,アトン神は信用を失いました。

イクナートンの子ツタンカーテン(のちツタンカーメンに改名)が即位すると,アマルナ革命は終わりを告げ,信仰復興が始まります。

国家神としてアメン神が復活し,アケトアテン(アマルナ)は放棄され,メンフィスへの遷都が行われました。

ツタンカーメン王はわずか8歳の頃に即位し,治世10年目に18歳前後で死去します。王家には後継者がなく,この時点で,第18王朝の王統は途絶えました。

《参考文献》

▶︎笈川博一著『古代エジプト』(講談社学術文庫) 講談社 2014

▶︎エイダン・ドドソン,ディアン・ヒルトン著,池田裕訳『エジプト歴代王朝史』 東洋書林 2012

▶︎大貫良夫他著『人類の起源と古代オリエント』(世界の歴史1) 中央公論社 1998

▶︎河合望著『古代エジプト全史』 雄山閣 2021

▶︎松本弥著『黄金の国から来たファラオ』弥呂久 2012

★「古代オリエント9 ファラオの王国(3) 〜新王国ラメセス朝〜」へつづく