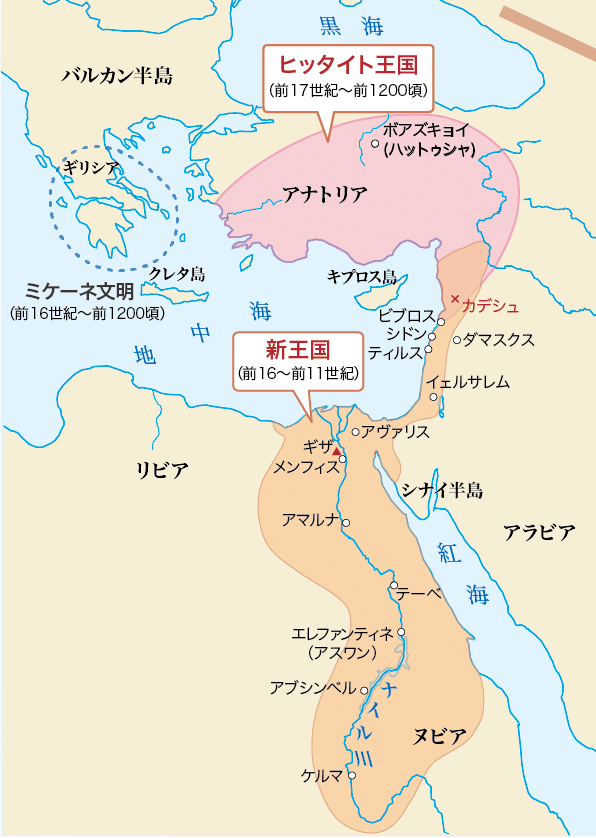

【古代オリエント9】 ファラオの王国(3) 〜新王国ラメセス朝〜

「ファラオの王国」の3回目(最終回)は,新王国時代後半の「ラメセス朝」を中心に取り上げます。

1) ツタンカーメン 〜数奇な運命のファラオ〜

古代エジプトのファラオといえば,誰もがツタンカーメン(トゥトアンクアメン)と,その黄金のマスクを思い浮かべるのではないでしょうか。

ところが,その群を抜く知名度にも関わらず,世界史教科書には全く記述がありません。

その経緯とは…

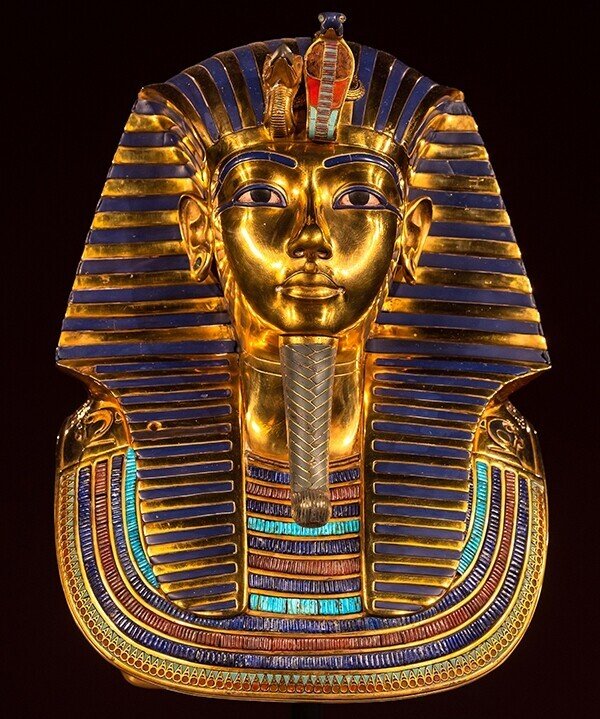

[写真]ツタンカーメンの黄金マスク(複製)

ツタンカーメンのミイラの頭部を覆っていた純金製のマスク(写真は副製品)。高さ54cm×幅39cm,重さは10kgを超えます。

1965年に日本で開催された「ツタンカーメン展」で展示され多くの観客を集めましたが,現在はエジプト国外への持ち出しは禁止されています。実物はカイロ考古学博物館所蔵。

近年,新王国時代の王族のミイラをDNA鑑定した結果,ツタンカーメンの父親のミイラが特定され,それはアマルナ時代のイクナートン(アクエンアテン)で間違いないだろうという結論に達しました。

イクナートンの死後,その共同統治者だった女王が3年ほど王位につき,その後,まだ8〜9歳だったツタンカーメンが即位します。

その治世には,アマルナを放棄してメンフィスへ都が遷され,アメン神をはじめとする伝統的な多神教の復興も行われました。

しかし実際には,幼いツタンカーメンに代わって,摂政と将軍が実権を握っていました。

そして,ツタンカーメンはわずか18〜19歳で夭折。第18王朝に後継ぎはなく,王家の血筋は途絶えることになります。

続く第19王朝のもと,イクナートンは「異端者」として断罪され,ツタンカーメンを含むアマルナ時代の数名の王は王名表から抹消され,図像なども削除されました。

そのため,20世紀になるまで,ツタンカーメン王については,事績はおろか,その存在すら知られていなかったのです。

1922年,イギリスの考古学者ハワード・カーターによって,ツタンカーメンの王墓がほぼ完全な状態で発見されます。

それは「王家の谷」で発見された唯一の未盗掘の墓で,5000点にも及ぶ豪華な副葬品は,当時,世界中にセンセーションを巻き起こしました。

未盗掘だった理由は…

ツタンカーメンが,若くして他界したため,王墓の建造が間に合わず,貴族用の小さな墓に埋葬されていたこと。そして,王名表などから削除されていたこと。

つまり,墓泥棒にすら存在を知られていなかったということのようです。

王としての事績が不明であるにも関わらず,その墓が古代エジプト王家の絶対的な権威を現代に伝えたことで,ツタンカーメンは世界一有名なファラオになってしまったわけです。

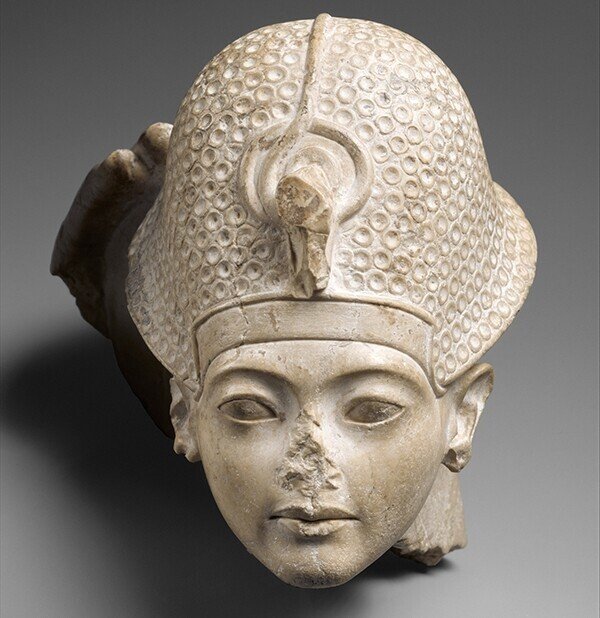

[写真]王冠を戴く幼王ツタンカーメン(頭部)

テーベのカルナック神殿に祀られていたアメン神とツタンカーメンが対になった彫像の一部。

背後から神の右手が,王位を承認するかのように王冠に添えられています。カルナック神殿から出土した別の断片と破断面が一致しています。(ニューヨーク・メトロポリタン美術館所蔵)

2) ラメセス朝のおこり

早逝したツタンカーメンに後継ぎはなく,その臣下だった人物が2代にわたって王位を継ぎ,第18王朝は終了します。

第18王朝最後の王ホルエムヘブは軍人出身で,ツタンカーメンの治世には行政の最高権力者でした。

彼はアマルナ時代の痕跡を抹消して,伝統的な信仰の復興を推し進めました。

その改革を王の右腕として実行したのは,ホルエムヘブの軍隊時代の同僚で宰相のパ・ラメセスという人物です。

パ・ラメセスは,ヒクソスの都があったアヴァリスの出身で,軍人として,西アジア方面の軍事活動に功績がありました。

嗣子のいなかったホルエムヘブは,パ・ラメセスを後継者に指名し,パ・ラメセスはラメセス1世として即位します。

そして,これを初代として王位の世襲が再開され,第19王朝が創始されました。

第19王朝から第20王朝にかけて「ラメセス」を名乗る王が11名即位したため,新王国時代の後半を,ラメセス朝(ラメセス時代)と呼ぶことがあります。

3) ラメセス2世 〜史上最大のファラオ〜

外交がおろそかになっていたアマルナ時代に,エジプトはシリア・パレスチナの植民地に対する影響力を失っていました。

この間,シュピルリウマ1世のヒッタイトが勢力を伸ばし,エジプトの同盟国だったミタンニを属国として強大化し,北シリアのエジプト領を奪いました。

第19王朝第2代の王は,即位するとすぐにパレスチナに遠征し,フェニキア人都市のティルスにいたる地域を平定しました。さらに,北シリアまで遠征し,カデシュなどでヒッタイトと交戦しています。

その後を継いだ第3代ラメセス2世は,古代エジプト史上最大のファラオというイメージで語られます。

ラメセス2世は,アジアへの軍事遠征に都合の良いデルタ東部のアヴァリス近郊に,新都ラメセス(ペルラメセス)を建設して遷都します。

そして,治世4年にシリア遠征に乗り出し,北シリアの領土をヒッタイトから奪還します。

しかし,ヒッタイト王ムワタリ2世がその領土を取り返そうとしたため,翌年,エジプト史上最大規模の2万人という大軍隊を組織して,再度,遠征を行いました。

前1286年(一説には前1275年)頃,ラメセス2世率いるエジプト軍と,強大な軍事力を誇るムワタリ2世のヒッタイト軍は,地中海交易の要衝カデシュで交戦します。

この「カデシュの戦い」の経過を,ラメセス2世はアブシンベル神殿など5つの神殿の壁面に詳細に記録させました。

そこには,ヒッタイト軍のだまし撃ちでエジプト軍は絶体絶命の危機に陥ったが,ラメセス2世自ら戦車を駆って一人で奮戦し,敵の大軍を川に追い落とした,といった非現実的ともいえる内容が記されています。

エジプト側の記録では,ヒッタイト軍は打撃を受けてカデシュから撤退したことになっていますが,実際には,戦闘後,カデシュを実効支配したのはヒッタイトでした。

そのため,カデシュの戦いについては,両軍の「痛み分け」とする説と,結果的にエジプト軍の敗北とする説で分かれています。

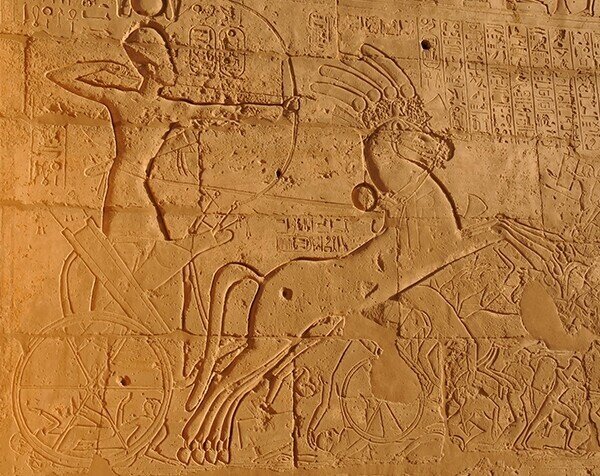

[写真]カデシュの戦いのレリーフ

テーベにあるラメセス2世葬祭殿(ラメセウム)のレリーフ。戦闘用二輪馬車でヒッタイト軍を攻めるラメセス2世の図。

都市国家カデシュは地中海に注ぐ交易路だったオロンテス川を管理しており,古くから交易の要衝でした。新王国時代には,しばしばエジプト軍と他国との戦闘の舞台となりました。

カデシュの戦いの後も,ラメセス2世は,幾度か西アジアに遠征しましたが,大勢を挽回するにはいたりませんでした。

治世21年になって,ラメセス2世はヒッタイト王ハットゥシリ3世との間に,平和条約を締結します。

この条約については,エジプトのカルナック神殿の壁面と,ヒッタイトの粘土板の両方にその内容の写しが残っており,現存する世界最古の国際条約とされています。(下記「一口メモ」参照)

平和条約が結ばれた背景としては,この頃,アッシリアが急速に台頭し,ヒッタイトにとって脅威となっていたことが挙げられます。

その後,両国間には平和状態が維持され,ラメセス2世の治世34年には,ハットゥシリ3世の王女をエジプト王妃として迎え入れ,条約は確固たるものになりました。

今から3000年以上も前に,戦争後の処理として,国家間で文書による条約を結ぶという手法がとられた事例であり,歴史上特筆に値するものといってよいでしょう。

<一口メモ> エジプト・ヒッタイト間の平和条約(前1269年頃)

この条約の柱は以下の3つとされます。

▶︎ 領土不可侵 互いの領土を尊重し,侵害しないこと。

▶︎ 相互軍事援助 第3国からの領土侵害や内乱が起こったときには,要請があれば援軍を派遣すること。

▶︎ 政治的亡命者の引き渡しと免責 亡命者が忠誠を誓った場合でも元の国に送還すること。但し,帰国後にその者を罰してはならない。

(参考文献:大貫良夫他著『人類の起源と古代オリエント』(世界の歴史1) 中央公論社 1998)

ラムセス2世は,90歳を過ぎて亡くなるまで王位にあり,その在位は67年(一説に62年)に及びました。正妃は7人,側室は数十人おり,百数十人の王子・王女をもうけたといわれています。

一方で,長い在位の間に数多くの建築物を残しており,「建築王」の異名で呼ばれることもあります。

自ら建造させた建築物のほかに,過去の王の建築物を増築したり,既存の建物や彫像に自分の名前を彫らせたケースも多く,現存する神殿遺跡の約半数に関係しているといわれるほどです。

南のヌビアでも各地に神殿を建設し,自分を神格化して,神々とともに祀らせました。

その代表がアブシンベル神殿で,アメン神などの像と並べてラメセス2世自身の像を神として祀っています。

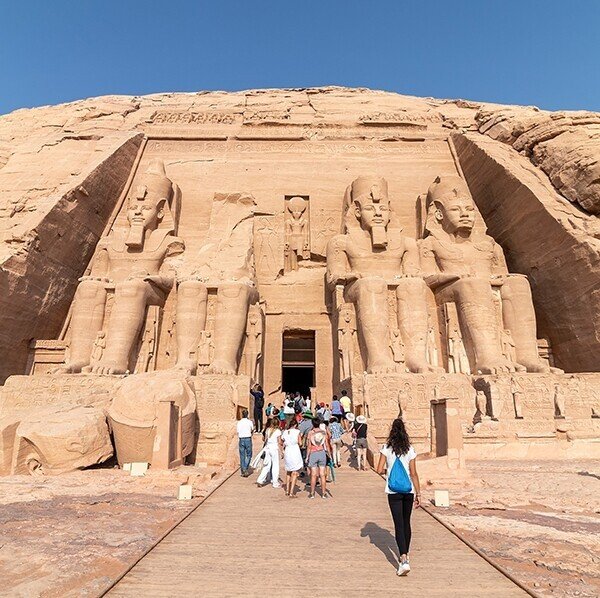

[写真]アブシンベル神殿(大神殿正面)

もとは岩山に掘り込まれた岩窟神殿で,大小2つの神殿があます。大神殿の正面には,高さ約20mのラメセス2世座像が4体並んでいます。

1960年代,アスワン・ハイダム建設にあたって,この神殿を含むヌビア遺跡はダム湖に沈む計画でした。これに対して,ユネスコが救済キャンペーンを展開。世界各国から資金提供を受け,巨大な神殿を約1000個ものブロックに切り分けて高台に移築する大工事が行われました。

この前代未聞の遺跡救済劇がきっかけで,1972年,ユネスコの世界遺産条約が成立することになりました。

4) ラメセス3世 〜新王国最後の光芒〜

ラメセス2世が異例に長寿だったため,王子の方が先に亡くなるケースが相次ぎ,王位を継承したのは13番目の王子メルエンプタハでした。

メルエンプタハ王の治世に,デルタ西部にリビア人の諸部族と「海の民」の連合軍が侵攻してきました。

王はこの連合軍の撃退に成功しますが,これ以降,次の第20王朝にかけて,リビア人と「海の民」は,エジプト王朝にとって脅威となります。

<一口メモ>「海の民」とは…

▶︎前13世紀末〜前12世紀初め頃,東地中海沿岸で破壊や略奪行為を行なった集団。

▶︎アナトリア西海岸やエーゲ諸島に起源を持つ,複数の民族からなる混成集団だったと考えられています。

▶︎主として海路によって移動し,バルカン半島・エーゲ海からアナトリアを経てナイルデルタにまで到達しました。

▶︎移動の理由は飢饉と考えられ,みのり豊かな地中海沿岸地域に定住地を求め,家族や家畜を伴って移動したとされます。

メルエンプタハ王の死後,王位の継承をめぐる争いで国内が混乱し,短期間に数人の王が交替した後,第19王朝は断絶します。

やがて第19王朝とは血縁のない王が即位して,第20王朝が始まりました。

第20王朝第2代の王は,偉大なファラオ・ラメセス2世にあやかって自らも「ラメセス」を名乗り,ラメセス3世として即位します。

ラメセス3世の治世5年と11年の2度,西方のリビア人がデルタ西部に侵入し,エジプト軍との戦いが起こりました。

どちらもラメセス3世のエジプト軍がリビア軍を破りました。

この時,捕虜となったリビア人の一部はエジプト軍に編入され,国外の要塞などに配備されています。

そして,ラメセス3世の事績における最大のトピックスは,やはり,治世8年の「海の民」との戦いでしょう。

この時期の「海の民」は,新たな民族を中心として勢いを増しており…

西方からアナトリア→北シリアと,周辺国を滅亡に追い込みながら進撃し,東地中海を陸と海の両方からナイルデルタへ向かって南下しました。

中には妻子を牛車に乗せて同行する者もいたとされ,まさに退路を断って,家族ぐるみの「移住」を目指していたようです。

迎え撃つラメセス3世は,西アジアの駐屯軍を呼び戻して国境線に配置し,ナイルの河口には軍船の壁を築いて戦闘に備えました。

その結果,エジプト軍は陸・海とも「海の民」の進撃を食い止めて勝利します。

敗れた「海の民」の各部族は捕虜となりましたが,その一部は,傭兵になることを条件に,エジプト国内への植民を許されました。

また,ベドウィンの侵入を防ぐために,パレスチナ南部に送られた部族もあり,そのうちの「ペレセト」という部族(旧約聖書のペリシテ人)は「パレスチナ」という地名の由来となりました。

このラメセス3世の治世は,異民族との戦争に勝利して国力を回復し,エジプト新王国が最後の輝きを放った時代といってよいでしょう。

なお,前1200年頃,ヒッタイトやミケーネ諸王国が滅びていますが,これらを「海の民」の侵攻によるものとする説があります。

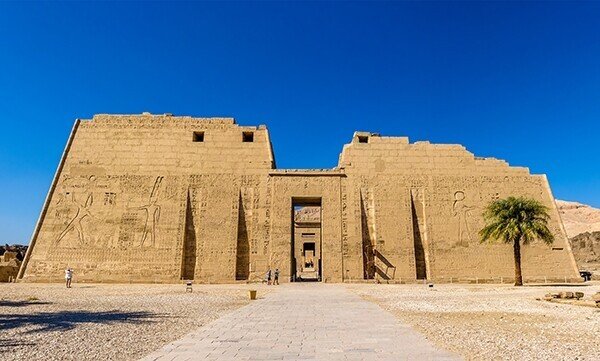

[写真]ラメセス3世葬祭殿(メディネト・ハブ)の塔門

ラメセス3世は,テーベのナイル西岸に広大な葬祭殿を築かせました。日干しレンガの壁に囲まれた敷地は幅約210m × 奥行き約300mで,古代エジプト最後の大規模建造物とされます。

写真は葬祭殿正面の第1塔門で,高さ22m,幅63m。葬祭殿の壁面には,リビア人や「海の民」との戦いの様子が,碑文と図像で詳細に記録されています。

5) 新王国時代の終焉

ラメセス3世の治世は32年に及びますが,3度の異民族との戦争の後は,比較的安定した平和な時代が続きました。

しかし,内政には問題が多く…

前王朝末期の政治的混乱から続く役人の腐敗や,アメン神官団を中心とする神殿勢力の拡大,さらに王位継承をめぐっての王の暗殺計画(事前に発覚)すらありました。

治世末期には,王墓造営職人たちへの給与支払いが大幅に遅れ,記録に残る歴史上最古の「ストライキ」が発生しています。

天候不良による穀物の不作もありましたが,その主たる原因は役人の汚職だったと考えられています。

また,近年,ラメセス3世のミイラをCT分析した結果,喉元を刃物で切り裂かれており,これが致命傷だったことが判明。結局,ラメセス3世は暗殺されていたのです。

ラメセス3世の没後,第20王朝が途絶えるまでの80数年間に,「ラメセス」を名乗るファラオが8人(4世〜11世)即位します。短命の王が多く,国内政治は安定を欠きました。

この間,再びリビア人の侵入と略奪が絶えない状況になり,一方でエジプトは西アジアにおける宗主権を失って,国力は大きく衰退しました。

治安も悪化して,王家の谷では墓泥棒が横行するようになりました。

第20王朝最後のラムセス11世の治世には,テーベを管理するヌビア総督がアメン神官団と対立して,一時,内戦状態になります。

この内戦は国王軍の派遣によって鎮圧されますが,その後,テーベでアメン大司祭が自ら統治する「アメンの神権国家」が樹立され,ファラオを無視して,上エジプトを実効支配するようになりました。

こうして,エジプトは再び分裂と混乱の時代に突入し,新王国時代は終焉を迎えます。

第18王朝から第20王朝にかけて,およそ480年に及ぶ新王国時代は,古代エジプト最後の繁栄期でした。

《参考文献》

▶︎エイダン・ドドソン,ディアン・ヒルトン著,池田裕訳『エジプト歴代王朝史』 東洋書林 2012

▶︎大城道則著『古代エジプト文明 世界史の源流』(講談社選書メチエ) 講談社 2012

▶︎大貫良夫他著『人類の起源と古代オリエント』(世界の歴史1) 中央公論社 1998

▶︎河合望著『古代エジプト全史』 雄山閣 2021

▶︎近藤二郎著『古代エジプト解剖図鑑』 エクスナレッジ 2020

★「古代オリエント11 アッシリア帝国前史」へつづく