幻想の肖像・デューラーの一枚

古本屋さんで見つけた澁澤龍彦氏の『幻想の肖像』。

幻想芸術を論じて当代一流のエッセイストであった著者が、ルネサンスからシュルレアリスムに至る名画三十六篇を選び出し、その肖像にこめられた女性の美と魔性を語り尽くすロマネスクな美術エッセイ

澁澤龍彦・・・お名前と作風だけは知っており、普段はスルーしていました。

今回は題名に惹かれて手に取ったところ、澁澤龍彦氏が選び出した作品がなんともわたしの好みにピッタリ。

最初の3–4篇をパラパラめくってノックアウトされました。

左下)ペトルス・クリストゥス『若い女の肖像』1470年頃

右)カルロ・クリベッリ『マグダラのマリア』1475年

この三作品は以前からとても気なる作品で、すでにnote記事にも登場いただいております。

(注意:書籍の名画は、残念ながらカラーではなく白黒印刷です)

たとえ紙に印刷された白黒のコピーだとしても、思い入れのある作品は頭の中で鮮やかな色が再現できるのです・・・上の画像のように。

やはり、美しい✨。これは、購入せねば!

+++++

女性の肖像画を中心に、ボッティチェッリ、デューラー、クラーナハ、ベラスケス、ゴヤ、アングル、クリムト、ダリ・・・と有名どころの作品から、こんな画家は知らない⁈ という作品までずらーーっと36篇。作品の選出から澁澤氏の好みが読み取れます。嫌いじゃない!

そしてそれぞれに2,200〜2,300字程度の解説があります。

初版1986年ということもあり、内容的に少々古めかしい部分もあるのですが、それもまた作家が澁澤龍彦氏ということでしっくりくるのです。美術史の専門家、美術評論家の方々とは少し違った視点が見え隠れしてユニーク。文学、心理学、歴史の領域、主観的な印象批評を加えて「正統派」ではないのが良いです。

***********

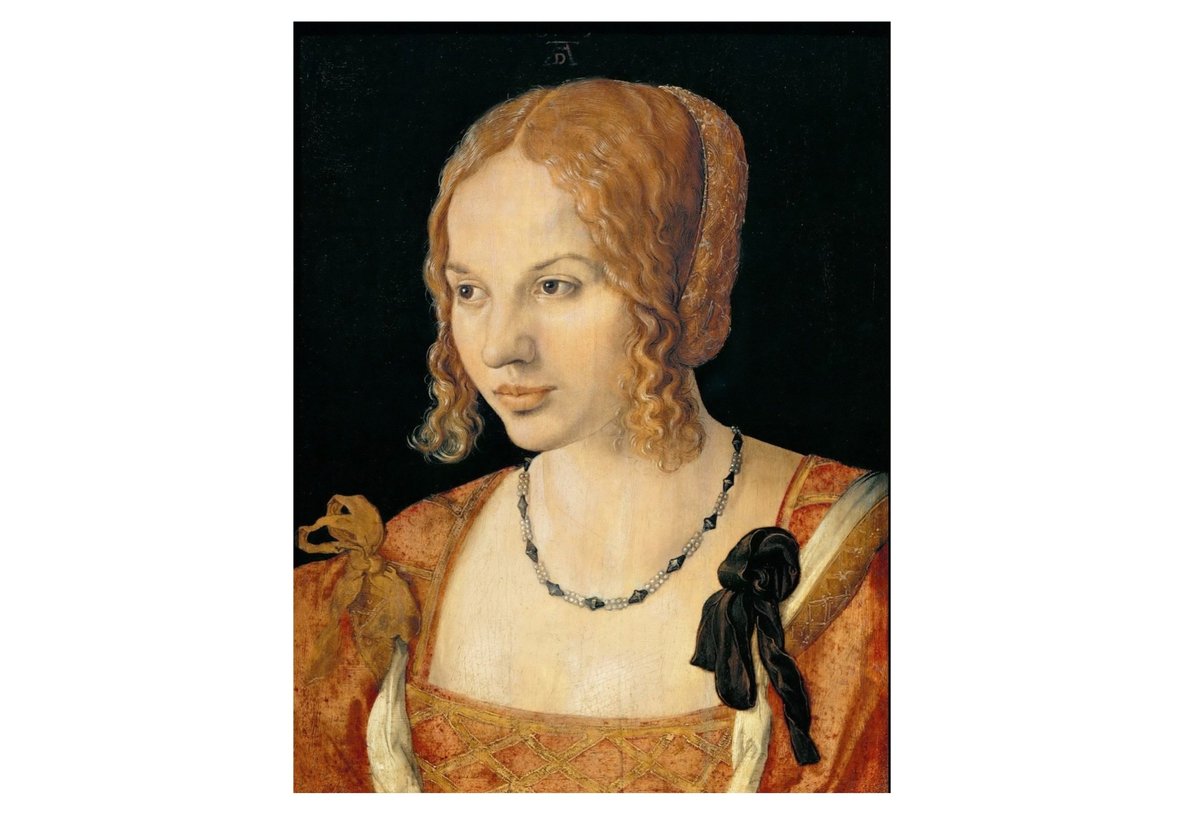

たとえば、こちらの作品。

そういえばデューラーの女性肖像画を、まじまじと見たことはなかったかも知れません。

この肖像画には最後の仕上げ塗りが省略されているが、それがかえって、この絵を魅力的にしているように思われる。

と始まり、その後に続く作品の説明部分は「ふむ、ふむ」と読み進めます。

そして澁澤氏が徐々にアクセルを踏み始めてからが面白い。

少女の明るい金色の主調と、背後の吸い込まれるような黒との、絶妙なコントラストをご覧いただきたい。カルパッチオやベルリーニなどといった、当時のヴェネツィア派の画家の手法を意識的に真似してはいても、やはりこれは、きびしい精神性と倫理性に惹かれる北方ドイツの画家、まぎれもないデューラーの作だということが分かるであろう。

デューラーは結局のところ、版画において一新紀元を劃した、線描の画家だといわれているが、こうした油彩の作品においても、その特徴はよく表れていて、力強い明快な線の伸びが、わたしたちを快い調和と統一の世界へ運んでくれる。

ドイツの画家デューラーが、イタリア旅行中に影響を受けた【ヴェネツィア派】の柔らかくて鮮やかな色彩表現を取り入れようとした作品なのですね。

デューラーについて勉強不足の私は「ほーーっ、そうなのね」と読み入ります。

そしていよいよ、澁澤氏が本領を発揮します。

線を愛するということは、明快なフォルムを愛するということで、それは一直線にエースト※(倫理性)につながるものであろうと考えられる。そしてエーストとは、そもそも男性的なものである。男性の特権であり、男性の運命である。エーストの画家は男性的な画家である。

そういう観点から、もう一度、この「ヴェネツィアの少女」像を眺めてみるならば、これが明らかに男性的な画家の目でとらえた、男性が「かくあれかし」と思う女性像であることが理解されよう。私には、この若々しい少女像が、ともすると性別を超えているのではないか、と思われるほどである。

澁澤氏独自の視点から、批判をも恐れない「決めつけ」が気持ちいいですね。

実はよくわかっていない私を「なるほど」とわかったような気分にさせてくれるのです。

デューラーくらい、その一生涯を通じて、エロティシズムに無縁であった画家は、西欧の美術史を眺めわたしても、めったにいないのではあるまいか。彼の女性美の規範は、エロースの領域にはなく、エーストの領域にあったのだと思う以外に、この問題は得べくもないのであろう。

女性美にも、いろいろあるものである。

お見事ですね。

言葉の使い方、内容的など、これが「正しい」とか「こんな文章が書きたい」と思う訳では決してありません。

ただ、澁澤龍彦という人にしか書けない表現力に唸らされたのです。

***********

もし私が本作、デューラー『若いヴェネツィアの女性の肖像』についてnoteに投稿するとしたら、どんな事をどんな風に書くかなぁと考えてみました。

まず

◉画家・デューラーについての簡単な紹介、

◉私がデューラーに対して持っているイメージ。

そして

◉この作品が描かれた頃の画家の置かれた状況、

それを踏まえた上で

◉私の作品に対する印象・感想。

そして

◉この作品に関する周辺情報。。。

でしょうか。

私はこの周辺情報が大好きです。

本作品の周辺情報 ① は[お札]。

1980年に発行されたドイツ連邦共和国の5 マルク紙幣にはこの作品が採用され、1999年にユーロが導入されるまで使用されていたそうです。

さすが、ドイツが誇る巨匠・デューラーなのです。

ただ、イタリア旅行中に描いたヴェネツィアの女性なのですが・・・いいの?と堅いことは言わないでおきましょう。

作品の周辺情報 ② は[美術展のメイン・ビジュアル]。

今回、この作品について調べたときに見つけた美術展<ウィーン美術史美術館名品展 ルネサンスからバロック>。

2002年10月から東京藝術大学美術館で開催されたそうです。

その時のメイン・ビジュアルがこの作品。

美術に全く興味がなかった頃とはいえ、この作品はすでに来日を果たしていたのですね、全く知りませんでした。デューラーの油彩画が来日していたのに・・・涙)。

***********

いやぁ〜。楽しいです。

ふと。

この画家の作品の中で、私だったらこの一枚を選ぶ

= “わたしの一枚”

というのを記録していきたいなぁ・・・と思い始めました。

+++++

私は自分では全く絵を描かず(苦手)美術について専門的に勉強したこともないので、絵画技法の素晴らしさや美術史的価値については全くわかりません。

なので、一人の画家の「この一枚」を選ぶにあたり、自分の好みだけで選別します。レオナルド・ダ・ヴィンチの「この一枚」に『モナ・リザ』が選ばれないこともあるのです。

また絵画鑑賞を始めてまだ6年しか経っておらず海外旅行経験も少ないので、実際に実作を観た作品はほんの一握り。もっぱら図録や画像から選ぶコトになります。

そして、一度「わたしの一枚」に決めたとしても、その時に知らなかった作品を後から知り「変更します!」ということもしばしば起こるかも知れません。

ただ、高階秀爾先生も著書『誰も知らない「名画の見方」』で提案してくれています。

画家の「代表作」はその画家の美点が集約された形で表されているが、

それはあくまでも他人の評価に基づくものであって画家自身が決めたものではない。

また「代表作」とは、わずかな偶然や時代の好みで、大きく変化することもある。

確かに他人の評価を参考にすることも大切だ。

しかし、それではその画家の一面を知ったにすぎない。

何よりまず自分の目で作品を見て、「自分にとっての代表作」を見つけるつもりで鑑賞してみてはいかがだろう

先生、ありがとうございます!

わたしが気になる、わたしが惹かれた「わたしにとっての代表作」、そんな一枚を選んで鑑賞したいと思います。

***********

【わたしの一枚】というマガジンを作って、少しずつ投稿したい!と考えています。

ちょっと楽しみです。

<終わり>