スイス プチ・パレ美術館に学ぶ・後半戦

前回は<スイス プチ・パレ美術館展>の【印象派】【新印象派】【ナビ派とポン=タヴァン派】を振り返りました。

美術展に行くと本当に学びが多いのです。なかなかまとめきれません。

今回は <スイス プチ・パレ美術館展>・後半戦。

少しスピードUPしてサクサク進めていくつもりです。

********************

第4章 【新印象派】から【フォービスム】まで。

【フォービスム】もまだまだ未知の世界。楽しみです。

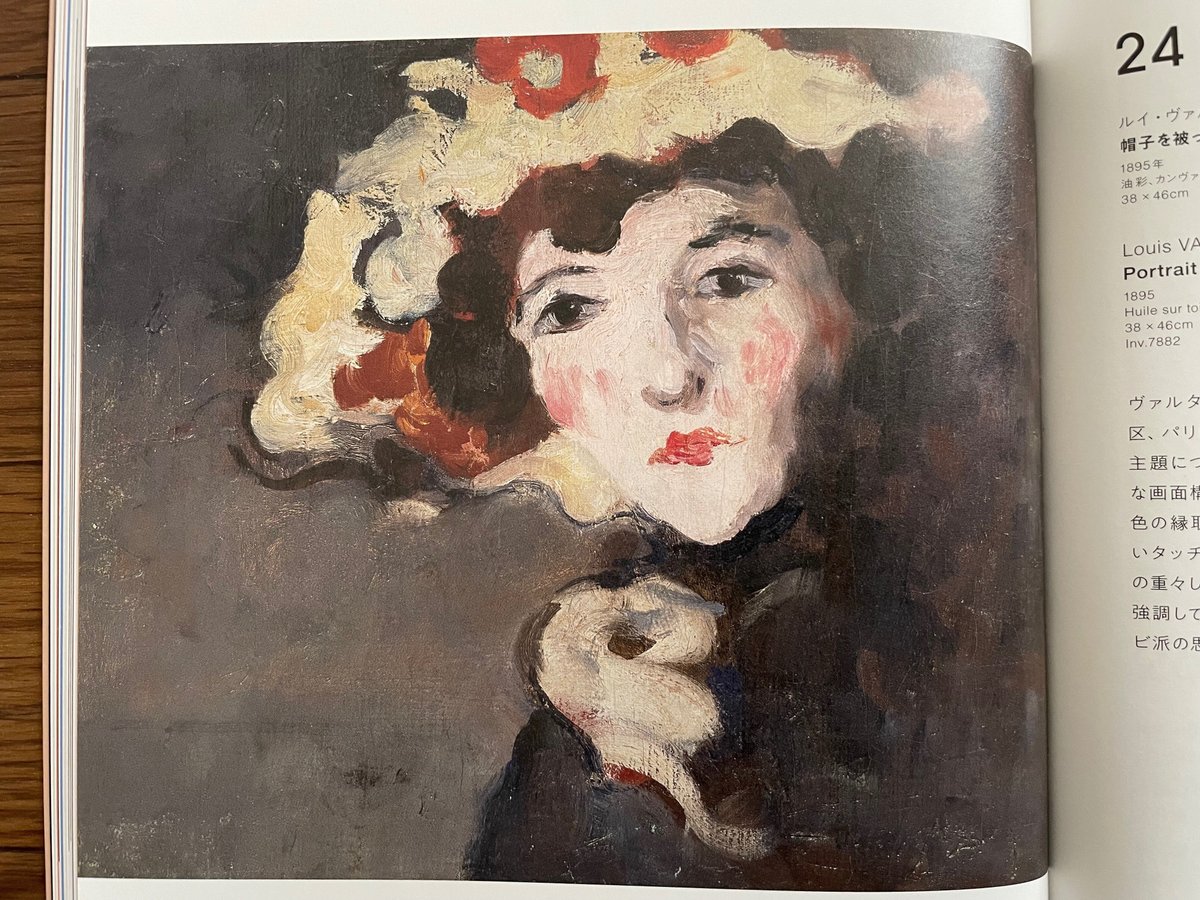

ちょっと気になる作品でスタート。

画像は図録を撮影したものです。

筆に 白い絵の具を厚くのせて、ぐにょぐにょぐにょ。

今度は 赤い絵の具をのせた筆でサッサっ、ちょん。

仕上げに 黒の絵筆で輪郭をさらさらサラッ〜。

はいっ、出来上がりぃ(←勝手な印象です)。

。。。気になります。

++++++++++

お次は、ちょっと意外な作品。

えっ⁈ これがデュフィ?

私が勝手にイメージしているラウル・デュフィ= 鮮やかで美しい色、リズミカルなメロディが聞こえてきそうな軽やかなタッチ… とは違います。

1903年…。そうか、デュフィはこの頃に【フォーヴィスム】を知り、マティスと出会い → さらに数年後セザンヌに影響を受けて…どんどん変化していくのですね。

この作品、たくましく生きる人々がどっしり描かれていて好きです。

++++++++++

紫色が効いてますねぇ。

画像は図録を撮影したものです

アンリ・マンギャン…まだよく知らない画家なのですが、何だか心地いいです。

紫は私の大好きな色。

シーツ、靴、カーペットなどの布類が持つ深い色合いと、その紫色を反射した淡い紫、薄く色づいた光と影…。

色彩図鑑から似た紫色を探してみると、いろいろあるのですねぇ。

マンギャンの作品、茄子紺が効いている気がします。

マルケやマティスと友人だったというアンリ・マンギャン。覚えておきましょう。

++++++++++

そしてヴラマンク。

画像は図録を撮影したものです

私がヴラマンクに持っている印象は、【フォーヴィスム】というより 独自の世界観を確立していった画家。

彼が描いたフランス国旗🇫🇷、好きです。

国立西洋美術館の常設展で、毎回ヴラマンクのフランス国旗に近づいて「観察」しています。

左下)『町役場』のフランス国旗・拡大版

右上)『7月14日 踏切、パリ祭』1925年 ※今回展示品。図録を撮影

右下)『7月14日 踏切、パリ祭』のフランス国旗・拡大版

左)国立西洋美術館の国旗 … ちょんちょんチョン。

右)今回展示の国旗 … さっサッサー。

真似したくなります。

そして今回の図録に、ヴラマンクは

▷ ゴッホの作品に触れ、

▷ アンドレ・ドランと出会ったことが画家としての使命に目覚めたきっかけ、

▷ マティスと知り合い、

▷ 【フォーヴィスム】に限界を感じ始めたとき、セザンヌの作品に出会う

そして、

▷ 【キュビスム】から受け継いだフォルムの単純化と、【フォーヴィスム】に大切な色彩感覚を結び合わせることに生涯を費やした

とあります。

うわーっ、面白い。そして近いうちにヴラマンクの生涯を、しっかり追いかけたいと思います。

********************

第5章 【フォーヴィスム】から【キュビスム】まで

第5章の解説パネルによると、「1907年」という年、

▷ 【フォーヴィスム】最後の展覧会が開催され

▷ セザンヌの回顧展が開催される

▷ ピカソが『アヴィニヨンの娘たち』を発表した年

なのだそうです。20世紀絵画の流れにとって大きな転機の年だったのですね!

美術に詳しい方にとっては当たり前の事実かも知れませんが、20世紀絵画初心者の私は、基本的なことから一つ一つ学んでいくのです。

国立西洋美術館・田中館長の講義内容と今回の解説を参考にして【キュビスム】の変遷を分類すると、

▷ ① セザンヌ的キュビスム 1908-1909年

▷ ② 分析的キュビスム 1910-1912年

▷ ③ 統合的キュビスム 1912-1914年

▷ ④ 秩序への回帰 古典主義的 1915年〜

と 大きく分けられるのですね。。。少しずつ、勉強していきたいと思います。

個人的に、“ここが今回の美術展の本丸!”と臨んでいたのですが、第5章にたどり着くまでに 感覚を研ぎ澄ませ、脳をフル回転させすぎて、少し息切れ気味です(汗)。

今回は、とても気になった作品をサクサクご紹介するに留めます。

++++++++++

アルベール・グレーズ!

右)『収穫物の脱穀』1912年(今回展示なし。国立西洋美術館所蔵作品)

国立西洋美術館で何度も観ていた(右)の作品(1912年)は分類するなら②【分析的・キュビスム】。

収穫物(穀物や果実?)、脱穀する人々、背景に広がる丘に家々は、細やかな幾何学的断片へと分解され、図と地は曖昧となり現実世界からドンドン乖離していくのですね。

これに対して今回の(左)『座る裸婦』(1909年)は分類するなら①【セザンヌ的・キュビスム】、これ、いいですねぇ。

女性の裸体は単純化され、いくつかの「切り子面」に分解されています。視点を固定しているため、モデルの女性はまだ彼女のままであり、緑色の陰影と優しい色遣いから まだ彼女の温かみを感じることができるのです。

【キュビスム】の理論書を執筆し、仲間達を牽引したというグレーズの初期作品。面白ーーい!

++++++++++

お次は、ジャン・メッツアンジェ。

<コルビュジエ展>の時にお名前だけチェックしていました。

今回、三作品が展示されていました。

中)ジャン・メッツァンジェ『風景』1913年

左)ジャン・メッツァンジェ『スフィンクス』1920年

※左)と中)の画像は図録を撮影しました

分類するならば、

左)1911年は、②【分析的・キュビスム】、

中)1913年は、③【総合的・キュビスム】。

そして解説によると右)1920年はコルビュジエの影響を受けた新たな展開なのだそうです。

ふむ。ちょっと難しくなってきたので、次に進みます!

++++++++++

アンドレ・ロートさん、はじめまして。

右)アンドレ・ロート『ワトーへのオマージュ』1918年

※いずれの画像も図録を撮影しました

解説によると、左)1910年の作品は、年代の分類とは違い “ロートはまだセザンヌの教えの影響から抜けきれていない” とあります。

うんうん。わかります、そして良い!

【キュビスム】初心者の私は、①【セザンヌ的・キュビスム】がわかりやすくてお気に入りのようです。画家たちの試行錯誤=「熱意」を肌で感じることができる作品を前にして、私も熱くなるのです。

右)1918年の作品は、題名『ワトーへのオマージュ』にやられました。

間違いない。私が大好きなこの作品へのリスペクトですね。

※今回の展示はありません。ルーヴル美術館所蔵作品

2021年2月にヴァトー について投稿して以来、この作品を見ると、

“モーツァルトの音楽のように限りなく美しく、極度の洗練のために生命力の希薄さやその故の貴重さをさえ感じさせる花”

という一文を思い出し、

ショパン『ワルツ第10番 ロ短調 Op.69-2』が頭の中に流れるようになりました。儚く美しい✨。やはりシビれます。

********************

最後に、もっと知りたくなった画家の作品を三つ。

右)東郷青児『バンティミーユの女』1922年

左)マレヴナ … ピカソと友人でモンパルナスの画家(【エコール・ド・パリ】)たちと親しく付き合い、ディエゴ・リベラとの間に娘を持ち92歳まで生きた画家⁈。どんな女性だったのでしょうか、他の作品も見たくなりました。

右)東郷青児 … これまで作品を “真面目に” 観たことがなかったのですが、美術展の流れの中に展示されていると、東郷青児いいですねぇ。株が急上昇!(←大変失礼をお許しください)。

これからは “真面目に” 向き合わせてもらいます。

そしてやはり気になったのがアンドレ・ドラン。

最近、いろいろな美術展でいろいろな顔をしたドラン作品を見ています。

1930年代後半の本作は、古典・具象芸術への回帰を図っている頃なのですね。

ほぼ実物大の女性が横たわる画面の中に吸い込まれそうになりました。

どの時代のドランも気になっています。近いうちにアンドレ・ドランの生涯を追わせていただくことにしましょう。

********************

いやぁ〜。20世紀絵画、面白いですねぇ。もっともっとたくさんの作品を観て勉強したくなりました。

▷ ポーラ美術館では現在<ピカソ展>を開催中。

▷ 国立西洋美術館は10月から<ピカソとその時代展>を開催。

▷ 東京都美術館・来春の展示は<マティス展>。

いやはや、楽しみでなりません。

++++++++++

ふと。

この1ヶ月半、ダイニングテーブルに花を飾っていないことに気がつきました。勉強机には資料や図録がゴチャゴチャと広がっています。

最近、20世紀絵画のことばかり考えていたので、五感より脳を働かせることが多かったせいでしょうか。。。

ダメですね。

では、と。

ショパンのピアノ曲を流しながら、ルーヴル美術館の画集などを広げて眺めてみます。気持ちが穏やかになり、眉間が広がっていくような感覚です。五感が、脳そして心が喜んでいます。

【キュビスム】に突き進んだ画家たちがそうであったように、私もまた古典回帰したくなりました(笑)。

今日はお花屋さんに行ってきます。

<終わり>