ヨコハマの輸出工芸展

横浜歴史博物館による企画展、ヨコハマの輸出工芸展は、

2024.02/03~03/10

に開催されています。

🍵お越し下さりありがとうございます🐉

🍵今日まで、まとまった時間を取れる日がなく更新が遅れてしまいました。申し訳ございません🙇🙇

⚠️この記事はあらかじめ準備しておいた2月22日用の記事です⚠️

🍵横浜歴史博物館で昨日(2024/02/25)行われた講演会で、眞葛焼に関する新たな情報を沢山学びましたので、その内容もおいおいこちらでお話出来ればと思います。

🍵いつも来てくださっている方も、はじめましての方も、こんばんは!

来てくださって嬉しいです!どうぞゆっくりしていってください🐉

はい、今日もひとり言から始まります。

目次から飛ばせますので、お好きなところをお読みくださいませ🌟

今日のひとり言

宇宙に対する見方を一新するかもしれない、日本生まれのガラス「E6」、どこがすごい?(ナショナル ジオグラフィック日本版)

この記事ですが、なにが凄いって、陶器が世界の最新技術を支えているのです。ガイシもいつか話題にしたいのですが、こういう望んだ温度に耐えハンマーで砕けるこの扱いやすさ、陶はいつでも人を支えるポテンシャルがあるのです。

それこそ土器を人間が発明した時から、

土を焼いたものは人の日常に当たり前に寄り添っています。

宇宙の遥か彼方がこのガラスで見えたとして、人間はどこまで変われるのでしょう。

ところで、利休の黒楽茶碗も、宇宙に見えてきませんか。

ガラスがその身に通す光で、人間の目に宇宙を見せるように、

陶はその窯の中の闇を経て、人間の心に宇宙を見せるのですね。

……なんか言ってて恥ずかしくなってきました…

因みに、宮川香山の末裔である眞さんのお仕事により作られたカメラが、月面探査で成功を収めています。香山の血はやはり、常に世界の先端を走り、果てはこの星を飛び出す力強さがあります。次回のひとり言はその話題にしようと思います。

ヨコハマの輸出工芸展

今横浜歴史博物館で開催されている企画展の

[ヨコハマの輸出工芸展]

行ってきましたよ。土器作りの帰りに。

「公式の供給ありがとうございますありがとうございます……」

推しが尊過ぎて溢れ出る異常な興奮を押し殺しながら

バシバシ写真を撮りまくりました。

(ちゃんと許可のやつです。展示物によっては写真不可なので、写真を撮る際は皆さんお気をつけください。フラッシュも駄目です)

パネル展示も全て読みました。

私は「眞葛」「まくず」「真葛」「横浜焼」という名前が入っている本は一通り読んでいるのですが、専門的な学術書や論文は一切読んでいないので、パネル展示から新しい情報を探すのが楽しかったです。なのでその一部をここにご紹介します。

ヨコハマの輸出工芸展パネル一部

はじめに

幕末期の開港とともに始まる海外との貿易において、日本から工芸品や美術品も多く輸出され、その後、欧米の好みに添うような形や文様といった工芸品が制作されるようになり、運搬等の手間の省ける横浜での制作が行われるようになってゆく。

下の写真は、横浜にあった美術商クーン・コモル商会の店頭の様子である。ここに写し出された輸出工芸品には明治期工芸の独特なスタイルともいえる立体的な装飾による意匠や模様が確認できるであろう。このスタイルは、日本から欧米への輸出拡大という当時の国策を追い風に、折からのジャポニズムブームと相まって、国内外に多大なインパクトを与えた。

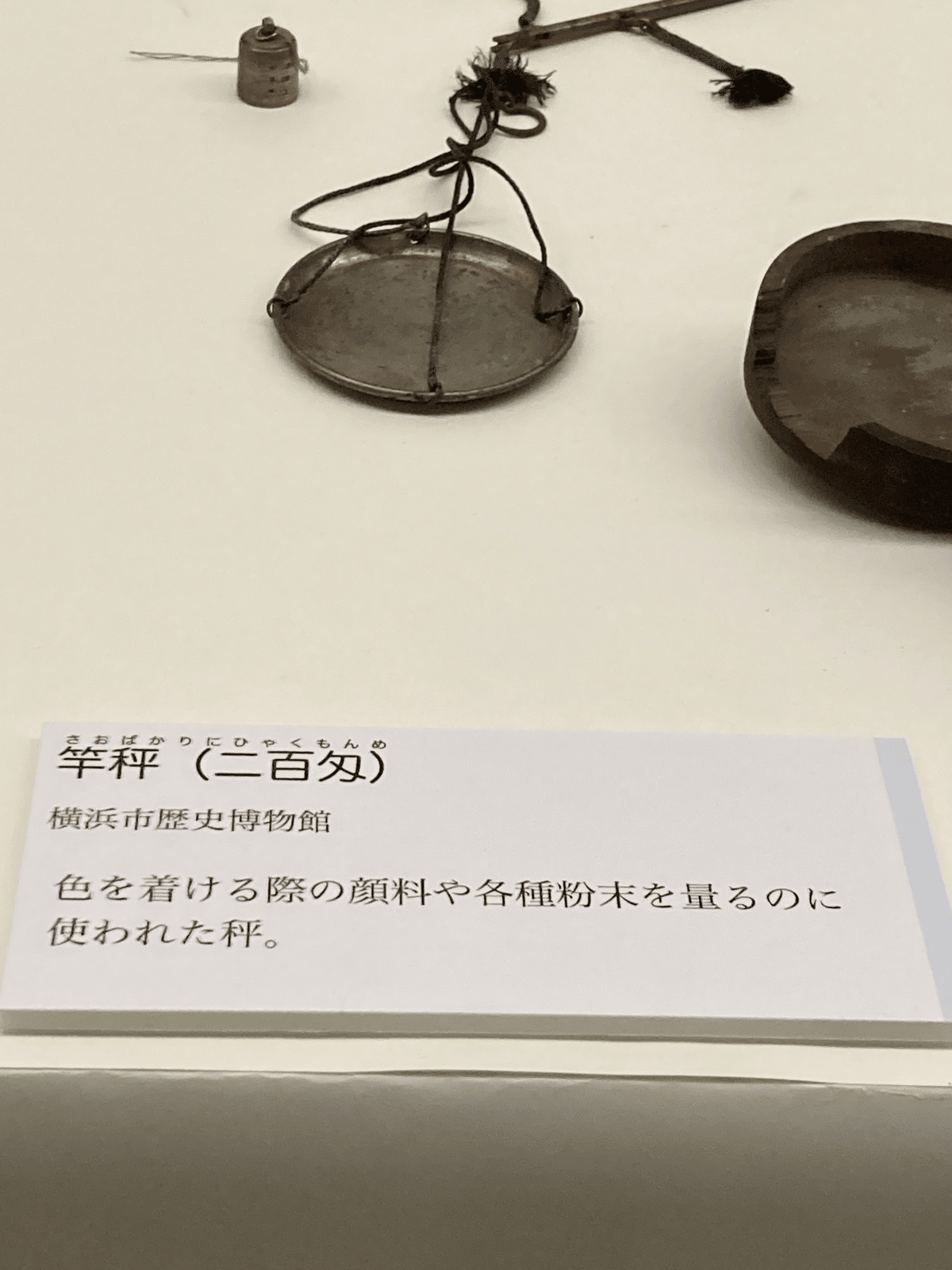

また、これらの輸出工芸品は、職人集団の分業制による制作という共通性もある。横浜眞葛焼であれば、成形工や画工。横浜芝山漆器であれば、絵師や塗師、蒔絵師、彫込師といったそれぞれの職人たちによる分業制によって、制作できる数量を確保するとともに、細かなニーズにもこたえられる職人たち各々の高い技術力によって、美術品のように評価された工芸品であった。

横浜では開港から明治末にいたるまで外国資本の影響が色濃く表れていた。その後、貿易による資本の蓄積や、日清・日露戦争を経た後の国際地位の向上などにより、それまでの外国資本の影響下から自主的な商業的自治権を手に入れてゆく。

また、この間、生糸や茶といった第一次産業にもとづく商業資本の輸出を主にしつつ、京浜運河の開削・埋立事業(1920年大正9年)など、工業生産の発展も目指した。

しかし、折からの第二次世界大戦に関わる戦時体制下により軍需産業へと変貌した。そんな状況下においても「神奈川県商工要覧」(1935昭和10年)の「特産品」の記載をみると、工芸品の他に「眞葛焼」「横浜彫漆器(芝山漆器)」「輸出彫刻家具」「染織物」などが記載されており、横浜における地場産業的な存在としての輸出工芸品の健闘が確認できる。

横浜の輸出工芸には、一時的な隆盛を極めた商品・製品がある一方で、横浜眞葛焼に見られた海外のニーズに合わせた製品開発・製作・販売といった戦略や、自社ブランドに基づく商品・輸出品という事例があったことも確かである。

今も、横浜の輸出工芸の歴史から学ぶ事は多いと考える。

この企画展は3月10日まで開催されています。

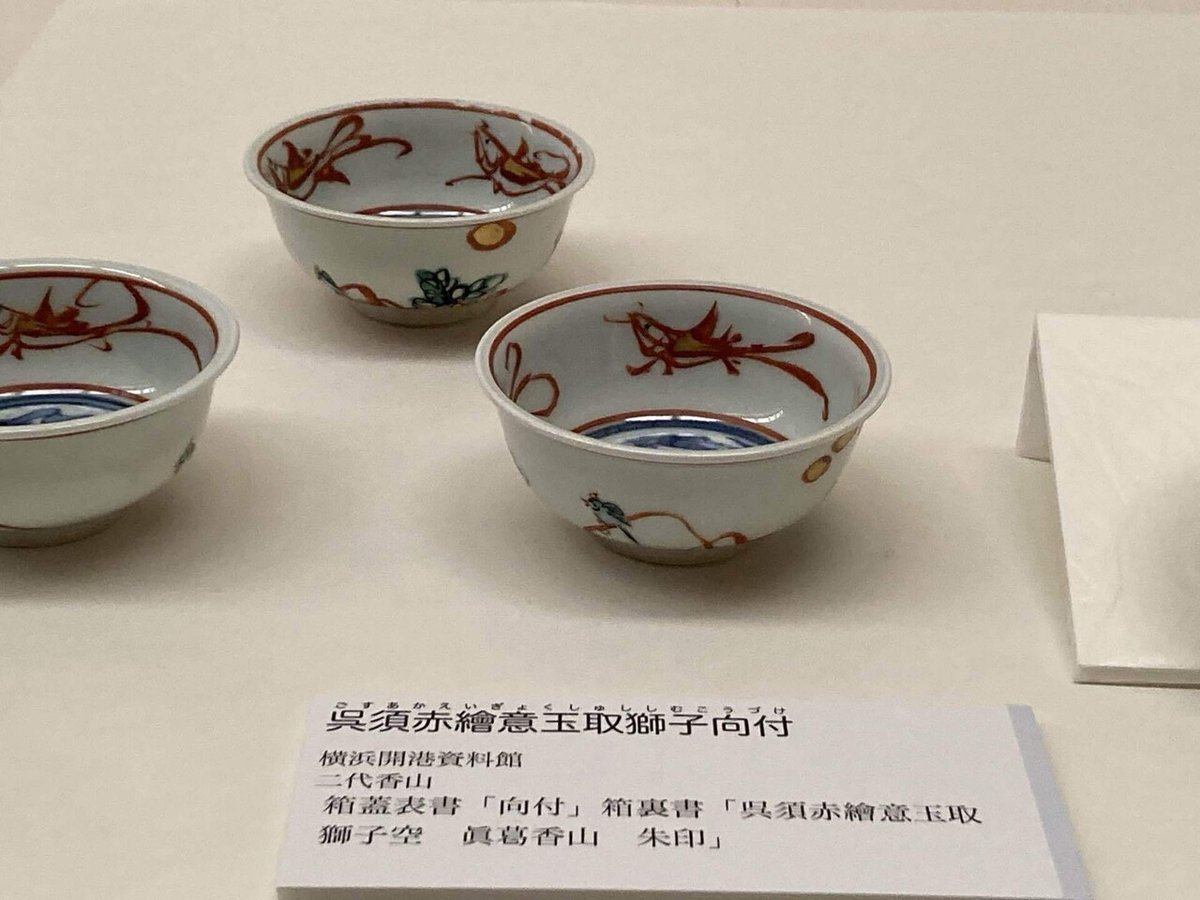

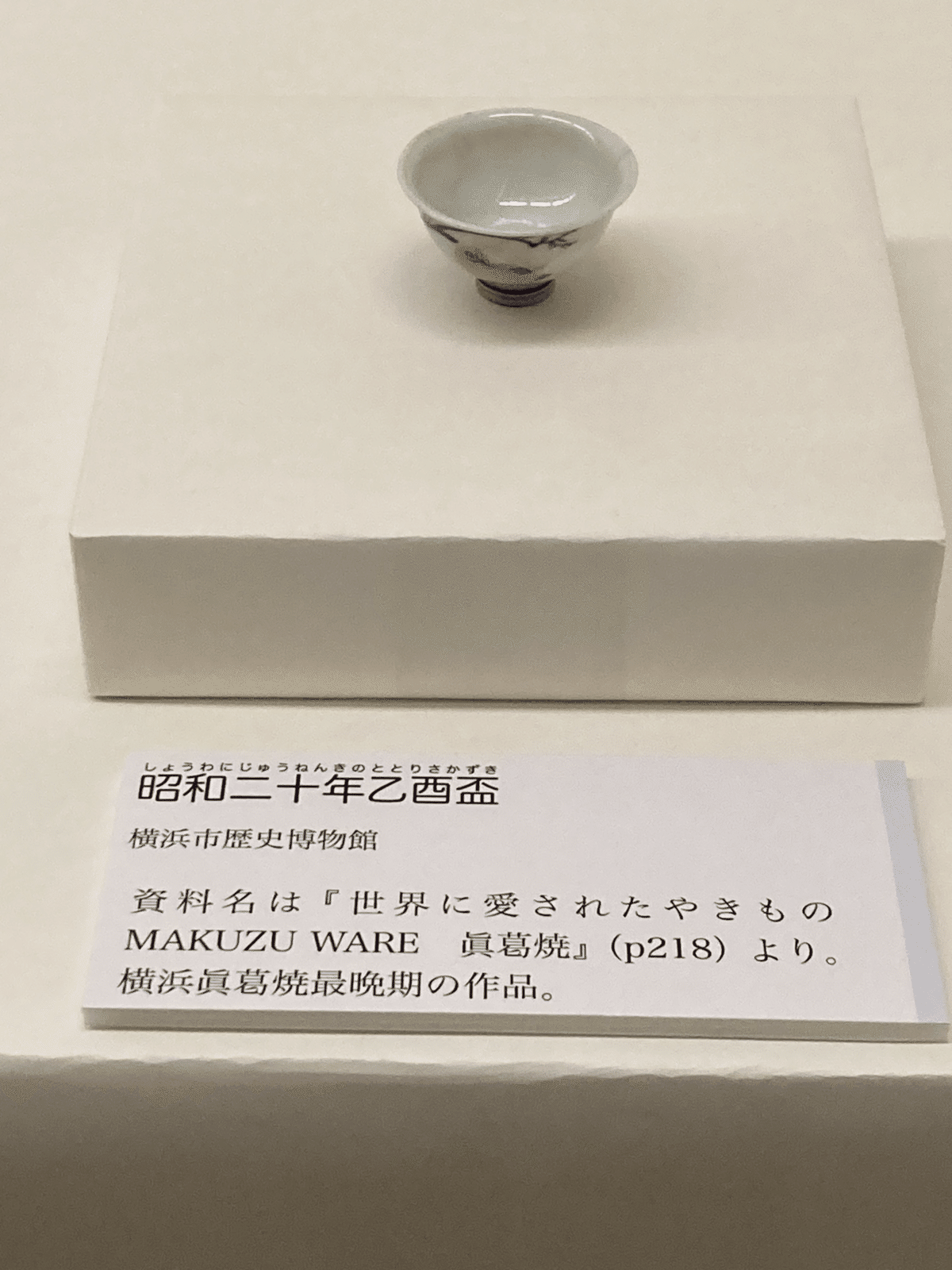

眞葛ミュージアムからも眞葛焼3点が来ていました。

(2024年2月29日追記。作品の画像がなかったので、スマホカメラですが撮影したものを下記に貼ります。撮るの下手でごめんなさい🙇♀️)

⚠️大きく見たい場合はタップ推奨です⚠️

宮川香山が4代で絶えて思うこと

宮川香山コーナーのパネル展示は、こう締めくくられています。

これまで見てきたように横浜眞葛焼とは、宮川香山が創業した窯元・陶磁器製造所の製品を一括する名称であり、「瀬戸」や「益子」といった生産地を冠したものでもなければ、一貫的に共通した焼き物としての特徴をいうものでもなく、「MAKUZU」「眞葛」としてブランド化した多様な陶磁器群である。

横浜眞葛焼が戦災に合わずにいれば間違いなく横浜を代表する窯元として、また、世界に通じる横浜ブランドとなっていただろうことは想像に難くない。そこでは、眞葛焼の街・ヨコハマという今とは違う姿を見せていたかもしれない。

この悲哀を、なんと言ったらいいのでしょうか。

山本さんは講演会で、結婚式の引き出物に眞葛焼、などなど、もし眞葛焼が罹災していなければのお話をされていました。

きっと私の母校の白山高校(関東唯一穴窯がある横浜の高校です)も、横浜焼、眞葛焼の専門授業があって後継や普及活動を担う学生が沢山現れたかもしれません。

きっと、もし、というIFは、とても幸せな想像で、同時に自分の無力感にさいなまれます。

私にもし、物凄い彫刻技術があれば、膨大な知識を蓄積できる頭の良さがあれば、お金がたくさんあれば……なんだか涙が出てきます。

だからやるのです。普及活動を、一歩ずつ。

🍵次回は番外編、縄文土器作り体験の二日目と三日目のお話をしたいと思います。

今回の参考資料は、横浜歴史博物館さまから沢山いただきました。撮影可能な部分のみ引用しましたが、このようにSNS発信して良いものなのか、まだご許可を頂いておりません。次回博物館に来館する時にきちんとその旨お尋ねしようと思います。

以下横浜歴史博物館ホームページリンク

いいなと思ったら応援しよう!