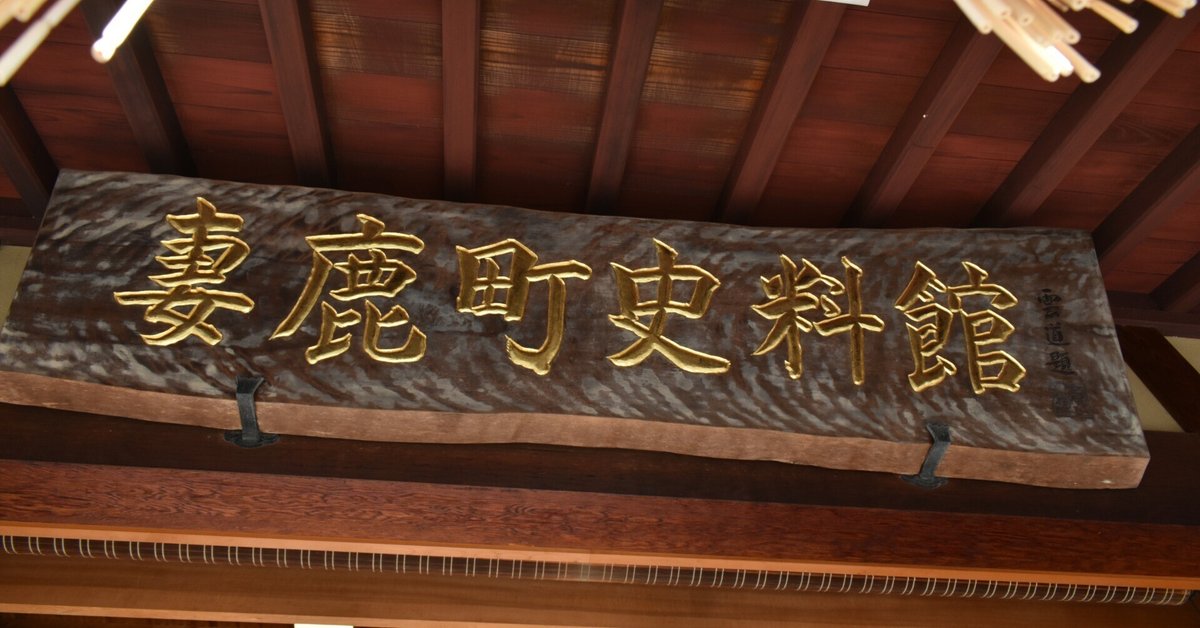

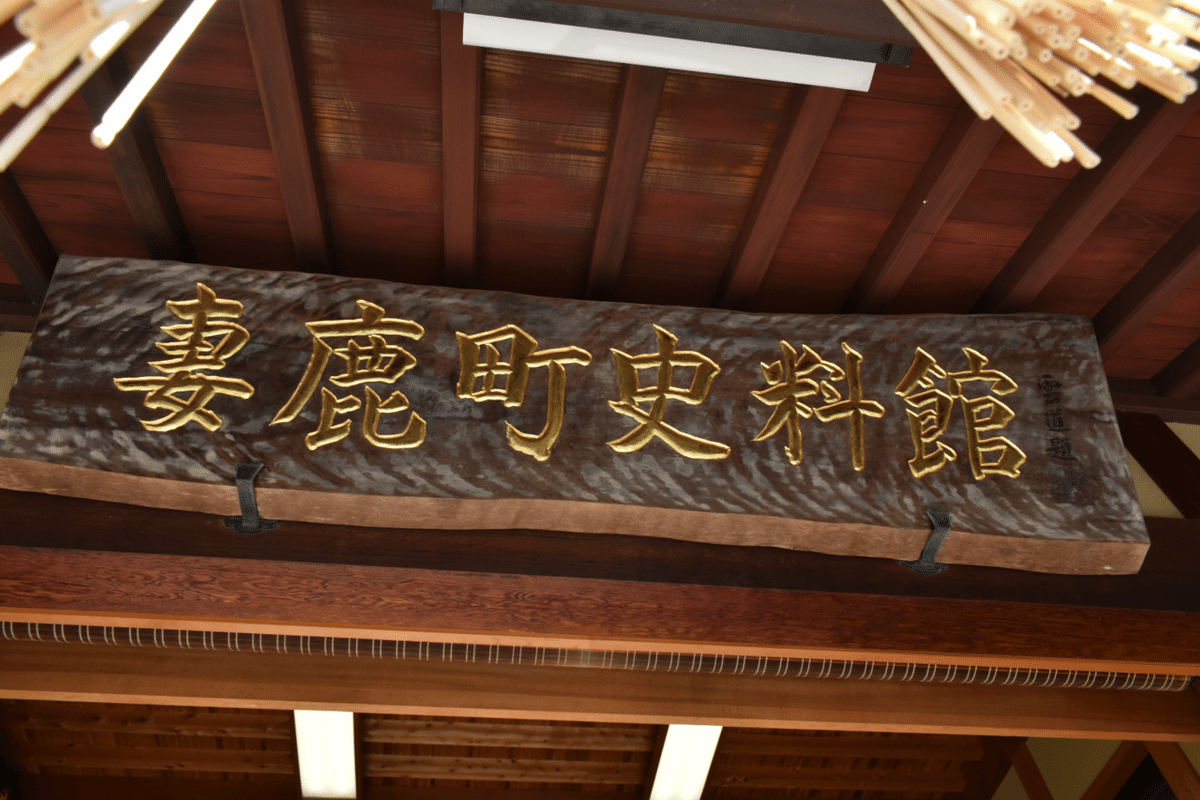

妻鹿先代屋台を鑑賞(妻鹿町史料館)

(訪問日2023年11月26日)

宇佐崎公民館での写真展を鑑賞したあと、天気が良かったので徒歩で、お宮に参拝し、妻鹿へ向かいました。すると、史料館が開いていて感激しました。というのも、開館日のスケジュールがネットなどでは公開されていないのでわからなかったからです。

妻鹿町史料館の情報

開館日:毎月第4日曜日の10時〜12時半。

秋祭り直前には祭りの準備や太鼓の練習のために開館日以外にも不定期で開いているとのこと。

住所:姫路市飾磨区870-2

アクセス: 山電妻鹿駅から徒歩5分。松原八幡神社から徒歩25分。

妻鹿当代屋台蔵の前の道を西に数十メートル歩いたところ。3階建ての和風の建物。

料金:無料。(受付の名簿に名前を記入する)

駐車場:詳細は不明。

※資料館前の道は東向きに一方通行なのでご注意ください。

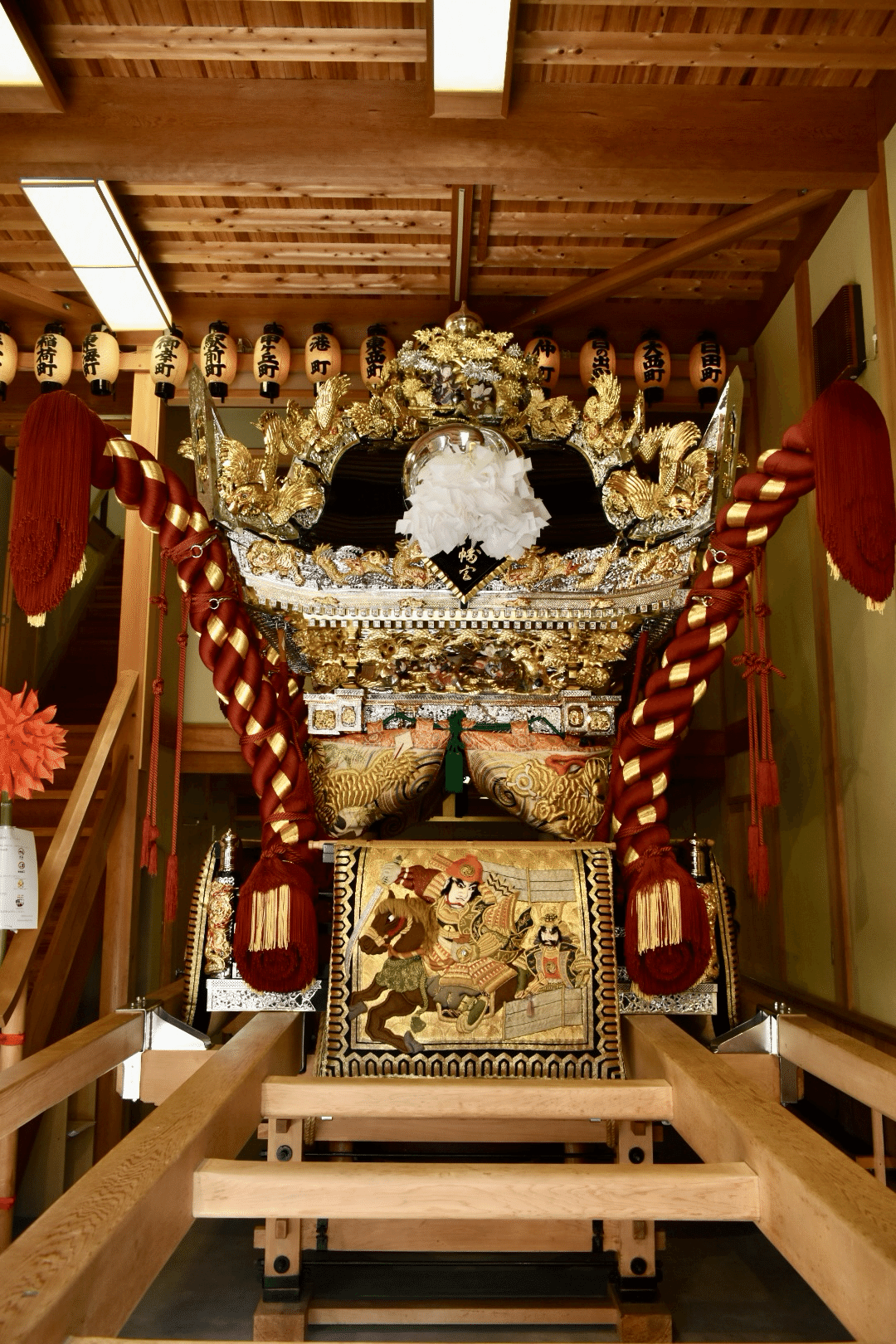

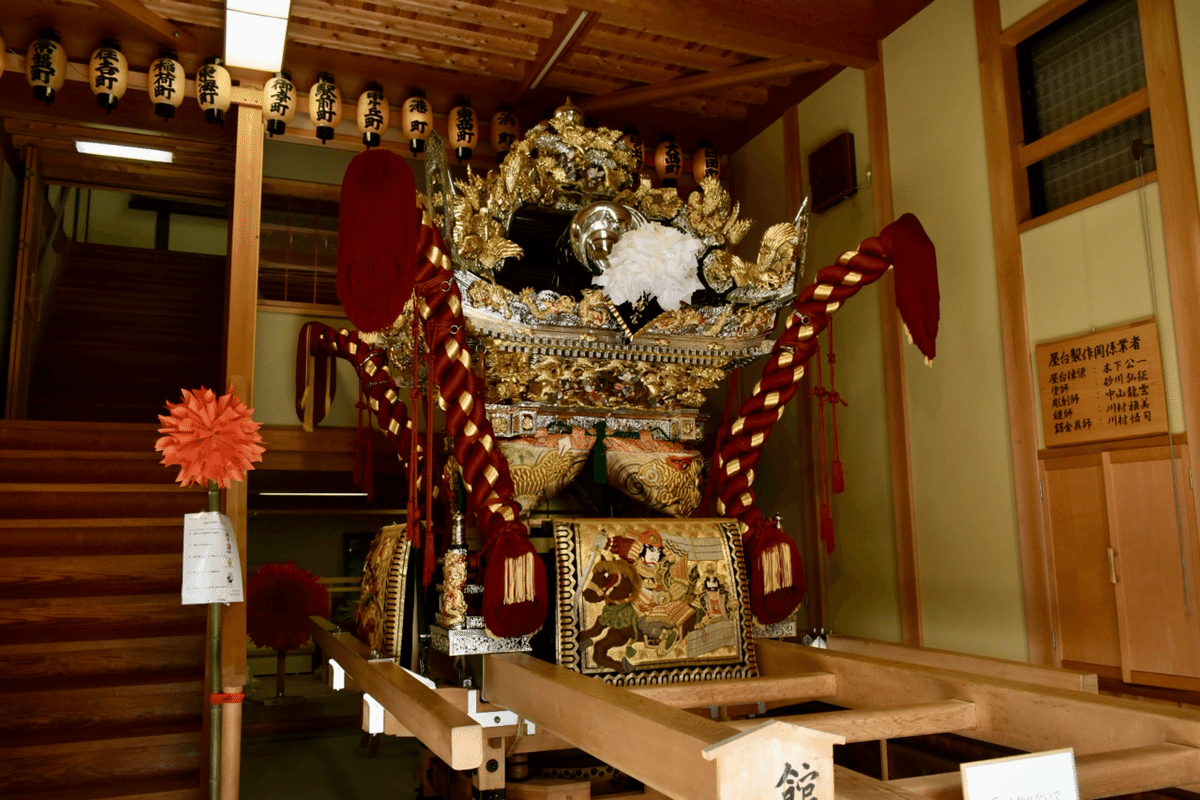

妻鹿先代屋台展示(1階)

村練りの際に狭い道があるので脇棒を内側にスライドさせ、練り合わせ時は外側に広げて練り子が入れるようにしたりできるように妻鹿屋台独自の技術です。村の役員と大工さんがアイディアを出しながら作り上げた共同作品です。

妻鹿の当代屋台と先代の大きな違いはやはり昇総才や水切金具のデザインでしょうか。先代の方が、にぎやかな感じはします。

太鼓屋台というのは大阪、兵庫、岡山、広島、徳島、香川、愛媛など特に瀬戸内沿岸部に共通して見られるようですが、太鼓屋台には布団太鼓屋台と神輿屋根屋台があります。神輿屋根(擬宝珠屋根屋台とも呼ばれる)は、播磨地方の姫路、高砂、加古川一帯に集中して見られる独自の形態です。

布団太鼓は白木に布を被せていますが、神輿屋根屋台は黒い漆を塗ります。神輿屋根屋台がどうして姫路を中心地域にのみ見られるのかはわかりませんが、灘のけんか祭りの神輿合わせで使われる神輿から発展して太鼓屋台の屋根もこういった形になったのかもしれません。

艶やかな漆黒の屋根に、金銀の錺金具が装着されるとなんとも言えず雅で優雅な輝きが出ます。個人的には、木のほっこりした温かみと錺金具のギラギラ感のコントラストがたまらなく好きです。自然の創造物と人間の創作物の調和というのでしょうか。全ての装飾がお互いに引き立てています。

屋台を上から拝観(2階)

露盤彫刻が近くから見られるレアなアングルです。(写真撮影については館の案内役の方にご確認ください。)

妻鹿屋台関連の展示品(3階)

歴代屋台の装飾品(高欄掛、狭間、露盤、水引幕など)、幟旗や法被、昭和初期の祭りの写真などの展示。(写真撮影については館の案内役の方にご確認ください。)

妻鹿には伊達綱が2種あり、赤金と茶金です。八家も茶金ですが、妻鹿は薄い茶色です。伊達綱の使い分けは、規則性はないようで、隔年だったり、宵宮と本宮で使い分けたりと、その時々のようです。しかし、妻鹿といえば赤金の伊達綱のイメージを持っている人が多いのでは。

お旅山行き絵巻(かつての灘のけんか祭りの様子)(3階)

御旅山行きの絵巻がありました。正式には、「松原八幡宮祭礼絵巻」という名称で、江戸時代の天保後期~弘化年間に描かれたと推定されます。廃仏毀釈のあった明治以前で神仏習合の考え方のため僧侶も行列に加わっています。

その絵図によれば、木場や宇佐崎にもかつては獅子屋台檀尻があったことや、神輿太鼓屋台については、八家は南北、宇佐崎は東西中、妻鹿は東西、松原は東西中の各地区で神輿太鼓を練り出していたことがわかります。

以下に絵巻に描かれた順番で図の名称を示します。現在の御旅所入りの順番は、木場・松原・中村・妻鹿・宇佐崎・東山・八家(但し、練り番を務める村は欠番となる)です。当時と比べると、檀尻や村あたりの屋台の数は1つになったりと変化はありますが、御旅所入りの順番は当時から変わっていないことがわかります。

*黒太字は、現在でも御旅山に向かう。ただし、屋台に関しては村内で先頭の屋台を黒太字にした。

流鏑馬

松原村傘鉾

松原村獅子(露払檀尻)

木場東丹鶴

御坊乘檀尻

妻鹿丹鶴

(御坊乘檀尻)

八家丹鶴

(御坊乘檀尻)

松原八幡宮

瓢堂長種序言

神社祭礼旗

社宝武具類

具足箱

的板

御先太鼓

金幣

雅楽

掩蓋高僧(神仏融合の時代で、坊さんの姿も)

領主駕籠

一ツ物

天童(年番の総代の子)

一の丸神輿

二の丸神輿

三の丸神輿

木場の提灯

木場の獅子屋台(檀尻)

東山獅子屋台(檀尻)(現在は、八家屋台と同時に広畠入りする。)

妻鹿獅子屋台(檀尻)(現在は、妻鹿屋台広畠入りの際に白浜町から妻鹿に向かって通過する)

宇佐崎獅子屋台(檀尻)

八幡宮八家邑獅子屋台(檀尻)

八家獅子屋台(檀尻)(現在は、八家屋台と同時に広畠入りする。)

木場獅子屋台(檀尻)

木場神輿太鼓(屋台)

松原西神輿太鼓(屋台)

中村神輿太鼓(屋台)

妻鹿西神輿太鼓(屋台)

宇佐崎西神輿太鼓(屋台)

宇佐崎中神輿太鼓(屋台)

松原中神輿太鼓(屋台)

宇佐崎東神輿太鼓(屋台)

東山神輿太鼓(屋台)

南八家神輿太鼓(屋台)

妻鹿東神輿太鼓(屋台)

北八家神輿太鼓(屋台)

放生川

木場西丹鶴

(御坊乘檀尻)

宇佐崎丹鶴

(御坊乘檀尻)

妻鹿の里の漁師の頭「久津里」伝承(お宮境内)

妻鹿の伝承によると、約1250年前、妻鹿の里の漁師の頭「久津理(くつり)」は、網にかかった紫檀(したん)の木ぎれに虫食いの穴があることに気が付き、「八幡大菩薩」という文字を読み取りました。久津理は、霊木に違いないと思い、国司に差し出し、国司はその霊木を妻鹿川の川口近くにある大石の上に祀りました。すると妻鹿や白浜の海岸には今までの二倍以上の魚が獲れ、灘の町はどんどん栄えたとか。

妻鹿の氏子は宵宮の早朝には松原八幡神社境内北東の角に祀られている倶釣社に参拝し、宵宮・本宮の安全を祈願します。

黒田官兵衛ゆかりの地(旧妻鹿町)

旧妻鹿町は黒田官兵衛ゆかりの地です。「妻鹿城」「甲山城」ともいわれる「国府山城(こうやまじょう)」は、鎌倉時代末期から南北朝時代に、妻鹿孫三郎長宗(めがまごさぶろうながむね)が築城したと伝えられています。

官兵衛が豊臣秀吉に姫路城を譲り、姫路を美しく見渡せるこの地に、父・職隆(もとたか)と居城しました(1580年頃)。官兵衛は秀吉の軍師として三木城攻めに従事したり、反旗を翻した荒木村重の説得のために訪れた有岡城で1年近くも幽閉されりと、その後も秀吉と共に各地で戦に奮闘したため、実際に国府山城で過ごした時間は短かったと思われます。

しかし、秀吉は天下平定後、この時の態度を遺憾に思い、神社を姫路城南(今の豊沢町)に移すよう命じましたが、この地での存続を懇願したのが軍師・黒田官兵衛でした。条件として、講田・社領は割譲されてしまいましたが、なんとか神社は存続しました。

このように妻鹿は、久津里、妻鹿孫三郎長宗、黒田官兵衛ゆかりの地であるため、先代屋台と当代屋台の高欄掛には「黒田官兵衛の合戦図」と「妻鹿孫三郎の合戦図」が、当代屋台には「久津里」が描かれています。

余談ですが、妻鹿屋台の高欄掛の縁(枠)は代々剣菱形(ギザギザ)のデザインのようです3F展示の昔の高欄掛も全てこの剣菱枠デザインでした。

妻鹿のお迎え提灯の伝統(秋季例大祭)

写真ではわかりにくいですが、妻鹿屋台に電飾が付けられていないのは、お迎え提灯の伝統を守っているからです。前髪(氏子中学生)が案内役を務めています。御旅山の練り場(広畠)で練り合わせた後、妻鹿の氏子は屋台を担いで西に向かって勇壮に練りながら帰路に着きます。下の動画はその時の様子です。(本宮妻鹿屋台帰路の様子 2022.10.15撮影)

所感

灘のけんか祭りが、現代の流行や賑やかしのために今の形で開催されているのではなく、祭りには七ヶ村の長い歴史が刻まれていることがわかりました。遠目に見ても美しい妻鹿屋台は、どの角度から見ても、どれだけクローズアップしてもその魅力は変わらず、素晴らしい物であることがわかります。