遊戯王史上最強テーマと名高い"ティアラメンツ"のOCGにおける歴史解説【始まりのPOTE編】

どうも、結局発売から今に至るまでティアラの呪いが解けないカテキンです。

今回は前からやろうと思ってたティアラメンツの歴史解説です。

このテーマは発売前からかなり注目しており、見た目の可愛さも相まって発売日にパーツを集めました。当日の夜にはスプライトの優勝報告ばかりが上がってくる中で構築を考え、次の日に第2回日本選手権の店舗予選を勝ち上がらせてくれた時からこのテーマには愛着が湧き続けてます。

日本選手権

— カテキン (@laevatein8556) April 24, 2022

使用:ティアラメンツ

海造賊○○

アンデ〇〇

ふわんだりぃず×〇〇

スプライト×〇〇

ティアラメンツで権利取りました!運が良かったのとサモンリミッターが強かったです! pic.twitter.com/wgGQF9OKdO

今見るとすごく浅い構築ですね…

そこからエリア予選の時など、タイミングによって使うデッキを変えたりはしたものの、四肢をもがれ心臓(キトカロス)ももがれてる状態のはずの現在に至るまで使い続けてる遊戯王人生において最も思い出に残りそうなテーマです。

今回はそんなカードパワーや生き残り方まで、遊戯王史上最強と言っても過言ではないティアラメンツについて、自分の把握している限り解説していければと思います。あと主観で話す部分もあるので悪しからず。

一応書きますがOCGのみの話です。マスターデュエルや海外ティアラについては誰か頼んマス...

誕生のパワー・オブ・ジ・エレメンツ

2022年4月23日、最早無かったことにされつつある2022年最大の問題児「パワー・オブ・ジ・エレメンツ」が発売され、ティアラメンツが生まれました。

その中に収録されたテーマ用カードはこの10種類

内訳を簡単にすると

・確実にティアラを墓地に落とすモンスター(レイノハート)

・融合効果を持つモンスター(メイルゥ・ハゥフ・シェイレーン)

・デッキの展開を加速させるモンスター(キトカロス)

・フィニッシャーとして作られたモンスター(カレイドハート)

・「テーマ専用」で見ると最強のフィールド魔法(ペルレイノ)

・テーマ専用罠(メタノイズ・サリーク・クライム)

となります。

特にペルレイノのパワーは異常で、サーチでレイノハートを持ってきて召喚するだけでキトカロスに繋がり、フィールドのカードを1枚破壊できてしまいます。手札にモンスターがある状態でキトカロスでクライムを持ってくるだけで暴走魔方陣からのメルカバーより質の高い妨害が生まれますし、手札にモンスターが無いなら無いでメタノイズかサリークを持ってくるだけでそれなりです。ペルレイノは1枚で展開・妨害・捲り・誘発ケアを兼ね備えており、これが暴走魔方陣が準制限でライトステージが制限の時代に生まれたのが信じられません。

このテーマの戦い方

カードデザイン的に確定で落とすカードとランダムにデッキを削るカードが混合されており、また、デッキに戻して融合するので序盤〜中盤はレイノハートなどの確定落としのカードで安定してキトカロスを作り、罠なども駆使しながらミッドレンジタイプの様な戦い方をしていきます。

ゲームが長引くにつれデッキの中身のティアラメンツモンスターおよび融合素材となったモンスターの比率が高くなっていき、最終的にメイルゥなどの3枚肥やしでも融合連打ができる様になっていくというのがテーマ全体の戦い方のコンセプトだと考えられます。

融合カードを必要としない融合テーマ

また、このテーマのコンセプトである「融合カードを必要としない融合テーマ」ということにも触れていこうと思います。

最初に言うと、この「〇〇を必要としない△△召喚テーマ」というのは一歩調整をミスるだけで非常に強くなります。

例えば相剣を例に出しますが、相剣は「チューナーを必要としないシンクロ召喚テーマ」になります。一応エクレシアがチューナーとして存在しますがあれは「チューナーとしても使うことがあるほぼ莫邪か泰阿と同義のカード」なのでここでは無視します。

エクレシアがチューナーであることよりも大事なのはこのコンセプトである「チューナーを必要としない」点が、シンクロ召喚デッキにおいて絶対に向き合わなければいけない課題であったチューナーと非チューナーによるデッキの圧迫と、チューナーもしくは非チューナーしか展開できない手札による事故を解決します。

更に相剣はチューナーをトークンで生み出すため、エクストラの圧迫もなく、結果メインデッキ・エクストラデッキともに多くのスロットがあり、そこに天威などのテーマを出張させても無理のない構築が出来上がるわけです。

ここに増Gうらら指名者を入れても13枚は好きなカードを入れられる

他にも「○○を必要としない△△召喚テーマ」というと「モンスターを2体揃える必要がないエクシーズ召喚テーマ」である十二獣がありますが、十二獣も2体並べる必要がないので「2体並べるためのカード」が必要なく、それでいて簡単に立てられるドランシアや、最初期の話をすれば何故か強力な展開ができるモルモラットもあったため当時の最強テーマとなりました。

これは「元々自由枠が多く事故りにくいコンセプトなのに強力な妨害と展開手段を作った結果」と言えますね。

それではティアラメンツを見てみましょう。先ほども書いた通りティアラメンツは「融合カードを必要としない融合テーマ」です。

ここでいう「融合カード」というのは「融合召喚するためだけのカード」であり、シャドールの影依融合や神の写し身との接触や影依の偽典、烙印の烙印融合や赫の烙印(これは回収だけもできるから少し違う気がするけど)が該当します。

ティアラメンツのテーマ内には「融合召喚するためだけのカード」というのが存在せず、融合効果を持つカードが全てテーマに置いて必要な墓地肥やし能力を持ちます。

これにより本来融合デッキで必要な「融合召喚するためのカード」と「融合素材になるカード」を同時に入れる必要がありません。ということは例えばシャドールにありがちな「影依融合は引いたけど素材のモンスターがない」や逆に「モンスターは揃ってるけど融合するカードがない」という融合テーマ特有のストレスがありません。

しかもあろうことか融合方法が「"効果で墓地へ落ちれた場合に"、"手札・フィールド・墓地から"、"デッキに戻して融合"」とおよそどの召喚方法でやっても意味不明に強い素材の混ぜ方であるため自由度が格段に跳ね上がっています。(イメージがわかない人はこの素材の混ぜ方をシンクロやリンクなどで考えるとわかりやすいと思います)

「融合カードを必要としない融合テーマ」の例として剣闘獣(融合テーマってイメージはあまりないけど)や霊獣がありますがこれらは素材を場に揃える必要があり、やっていることとしてはシンクロ・エクシーズ・リンク召喚と大差がありません。こういったテーマは素材を場にそろえる手段のカードが、ある意味で「融合するためのカード」といえるのかもしれません。

他にもABCは墓地にある素材を使って融合モンスターを出すという点ではティアラメンツと似ていますが、自分のメインフェイズにしか出せない召喚方法で、かつ除外して出しているのでドラゴンバスター自体が分離を持っているといえど、超融合や壊獣などで分離できずに処理をされた場合テーマ内のギミックで再利用する手段がありません。さらに言えばAとBとCそれぞれの効果の都合上、一度フィールドを経由して墓地へ送ることが主であるためドラゴンバスターが自ターンに分離できないのも相まって特有の妨害を受けるリスクが生まれます。(ニビルやAなどに対する除外などの着地狩り)

これに対しティアラメンツは

・場にそろえることも場を経由する必要も無い

・効果の都合上相手ターンでも展開ができる

・融合モンスターが場に出る=素材が再利用される

・出した融合モンスターが墓地へ送られてもまた自然に再利用できる

とんでもないテーマなわけです。

特に「効果で墓地へ送られれば融合召喚できる」というのが破格で、遊戯王のカードプールとして盤面展開を直接手伝う汎用カードは緊急テレポートなど数えるほどしかありませんが、ティアラメンツの場合は墓地へ送る効果(もしくはそれにつながる効果)であれば何でも採用圏内になってしまうため現行のリミットレギュレーションのような何もかも取り上げたように見える状態でも1万種類を超えるカードプールの中からシナジーのあるカードを探し出し、理不尽を感じさせる盤面を作ることができるのです。

「融合カードを必要としない融合テーマ」である時点で大半の融合テーマに対して優位性があるのに、その選ばれし他の「融合カードを必要としない融合テーマ」に対してもコレなので融合召喚の方法がそもそも最強というのは言うまでもありません。

融合召喚の方法が最強なのに加えて「墓地を肥やしながら展開する」ようにテキストが作られているため、本命であるはずの融合召喚がおまけのように行われたりもします。

シェイレーンが一番わかりやすいですがティアラを切りながら特殊召喚するだけで切ったティアラの融合効果+αが発動し、例え墓穴などで融合効果を止めても+αの部分は止められないしシェイレーンが盤面に残るという相手視点ほぼ何も解決できてない状態が生まれます。

ティアラメンツが本命の融合モンスターを出しながらその横にリダンなどのランク4やリンクモンスターなどを立てたり手札にハゥフニスなどを構えられるのはこういうカラクリなのです。

まとめると

・そもそも融合召喚の素材の混ぜ方が最強

・融合効果の条件が汎用や出張を取り入れやすい

・本命の融合モンスターを出しながらその隣で展開や妨害の構築、リソース確保が可能

ということになり、ティアラメンツが最強となったのはこの性質によるものと言えるでしょう。

当時の(俺的)評価

滅茶苦茶持ち上げましたが、ではこの時点でこのテーマが最強(オーバーパワー)だったかというとそうではありません。「いや俺たちも2022年を経験してるからこの時スプライトが最強だったのは知ってるけど」という声が聞こえてきそうですが、私が言いたいのはそういう事ではなく、仮にスプライトがいなかった場合、環境トップではあると思いますが他の追随を許さない程のパワーがあったかというとそうは思いません。

その理由としては

1.当時のカードプールではティアラメンツの効果のみで出せる融合モンスターのカードパワーが今ほど高くない

2.キトカロスのサーチ以外に罠の妨害を構える手段がない

3.落ちゲーするには当たりが少ない

4.当たりを増やしたり、相性のいいカードを考えなしに採用すると強みを消してしまう可能性がある

があげられます。順番に解説していきます。

※文章が長くなることを避けるために以降は上記の理由を(1.)や(2.)と表記します。

1.当時のカードプールではティアラメンツの効果のみで出せる融合モンスターのカードパワーが今ほど高くない

言い換えればルルカロスがいないって事なんですけど、ルルカロスがいない当時は同じ様な素材で何を出してたかっていうと当然スタペリアになってしまいます。

このカードが弱いというわけではありませんが、妨害としては不安が残る点も多く、ティアラネームでも無いので罠の発動条件を満たせません。(当時の話をするならば、スプライト用にメインから採用されていたうさぎを当てられるとほぼ無力化されてしまうのもきつかった)

また、ルルカロスは破壊まで行うため盤面にカードが残らず、相手視点だともう1妨害もしくはリソースのキトカロスに繋がるリスクがあります。(もっと言うなら疑似的な除去耐性まである)スタぺリアはレベル1になるとはいえ盤面には残るし、除去すれば効果が通るようになるし、もう1妨害もしくはリソースに繋がることもないので妨害の質としては大きな差があります。(もちろん適材適所ではありますが)

ルルカロスやグラファを踏んだ後に出てくるスタぺリアは強く感じるけど、ターンが回ってきたときに最初からいるスタぺリアはルルカロスやグラファに比べたらかわいく見えますよね。

(2.)や(3.)に繋がる点ではありますがカレイドハートもこの時のカードプールでは罠を構えないとデッキバウンスの効果を使うには不安が残ります。

となると他の要素を取り入れて妨害のバリエーションを増やすことが考えられますが、沼地などの融合素材代用モンスターを入れたとしても出せるのが戦闘面で不安が残るカリギュラやミレサクくらいしかありません。

混ぜ物をすると(4.)のリスクが上がるため、混ぜ物については後で解説します。

2.キトカロスのサーチ以外に罠の妨害を構える手段がない

単純な話でこの時はティアラ魔法が存在しないため、キトカロスのサーチでモンスターをサーチすると罠にアクセスする方法がありません。

(1.)及び(3.)の存在からキトカロス→メイルゥの動きはこの後の地獄の環境の頃に比べるとそこまで強くありませんでした。

当時は8枚落としても(1.)に解説した通り出てくる融合モンスターはそこまで強くなく、サリークなどが落ちてハゥフを構えたりしても(3.)の理由で妨害として心許ないです。

なのでキトカロスで罠をサーチしないと相手ターンの妨害の質に不安が残る状態になるし、かと言って墓地か手札にティアラモンスターがいない状態で罠をサーチするとこれ以上の動きがないしで、何かを犠牲にして何かを得ているような感じになっていました。

しかも結局罠を使ってティアラモンスターを落としたとしても出てくるのはほとんどの場合スタぺリアであり、この後のリソース面でかなり不安が残る形になっていました。

これを解決したスクリームというカードはかなり問題作なのです。

3.落ちゲーするには当たりが少ない

この当時のティアラの当たり要素というのがティアラモンスター12枚と罠しかなく、その中のレイノハートは手札にティアラカードを抱えてないと当たりになりません。

キトカロスメイルゥシェイレーンなどでランダム墓地肥やしをする場合、メイルゥシェイレーンの効果であれば当たりが1枚盤面に出ているし、キトカロスは簡易融合で出してない限り当たりを1種類すでに使っている状態でかつめくるカードを増やしてくれる要素(ティアクシャアギドケルベク)も当時はないため全盛期の期待値とパワーで比べても理不尽度は低いです。

罠もメタノイズクライムは回収できるか怪しいし、サリークはティアクシャというとりあえずサーチしたら確実に出せる最高の相方がいない&ハゥフニスは当たりが少ないで何かしら不安定な要素を持っていました。

イシズが出てからそれぞれ1枚ずつにされるまでメイルゥ召喚で3枚落としが通ればほぼ勝ちとシラフで言われていましたが、イシズが出る前であるこのカードプールではメイルゥ召喚から入る行為はかなり渋いものでした。

当たりが少ないので増殖するGを通された時によく行われていたキトカロス出してサリークサーチしてセットエンドも全盛期ほどのパワーを感じるものではなく、ティアラが落ちても結局妨害として出てくるのはスタぺリアか(ほとんど)タイミングを選べないカレイドハートくらいしかありません。

当時の話をするとスプライト一強だったためサリークよりもメタノイズが優先されてはいましたが…

この当たりの少なさを後にイシズやティアクシャが解決します。

4.当たりを増やしたり、相性のいいカードを考えなしに採用すると強みを消してしまう可能性がある

(3.)を読んだ方は「じゃあ当たりを増やせばいいじゃん」「相性いいカードで枠を埋めればいいじゃん」と思うかもしれませんが、当時のカードプールではリスクや弱点が生まれます。

例えばシャドールと組み合わせるとして、融合まで入れだすと上の方で書いた融合するカードと融合素材になるためのカードの組み合わせで引く必要がないという強みを消してしまいます。では「ビーストだけ」などの出張のような形で採用する場合ですが、少なからずノイズであることは変わりありません。また、この当時のビーストの1ドローは今よりもバリューが高くないのでミドラーシュの環境的強さ+素引きで腐るリスクと当時の1ドローのバリューで天秤にかけて採用を考える必要がありました。(皮肉にも今はほとんどのカードが制限もしくはピン差しなので「1ドローで手札のカードと役割が被ることがほとんどなくほぼ確実に手数になる」という形になりビーストの1ドローの強さが跳ね上がった)

最も注目されたのは烙印との組み合わせですが、これも中々にリスクを生み出し強みを消してしまう組み合わせであり完璧ではありませんでした。

確かに烙印融合というカードは強力でしたが、1枚でキトカロスが立つわけではなく、ルべリオンの手札切りはコストで、融合モンスターしかEXデッキから特殊召喚できない制約がついてしまいます。

また烙印融合やティアラの効果で落として強いからと悲劇のデスピアンなどまで採用してしまうとシャドールと同じで事故要因が増えることになり本末転倒感が出てきてしまいます。

どんだけ切りつめてもアルバスという素材になるだけのカードは入れなければならず、烙印融合の制約が「展開しながら融合召喚を狙える」というシェイレーンやキトカロスの本来の強み(ランダム要素強いけど)を消してしまい、例えばシェイレーンとレイノハートが並んでもそのままターンを返さなければならないという悲しい事態が起こりかねません。

特に烙印型は烙印融合が通るか通らないかでかなり最終盤面の強さが変わり、無効系誘発にも弱いため、通れば強いけど誘発に弱いデッキという評価止まりでした。

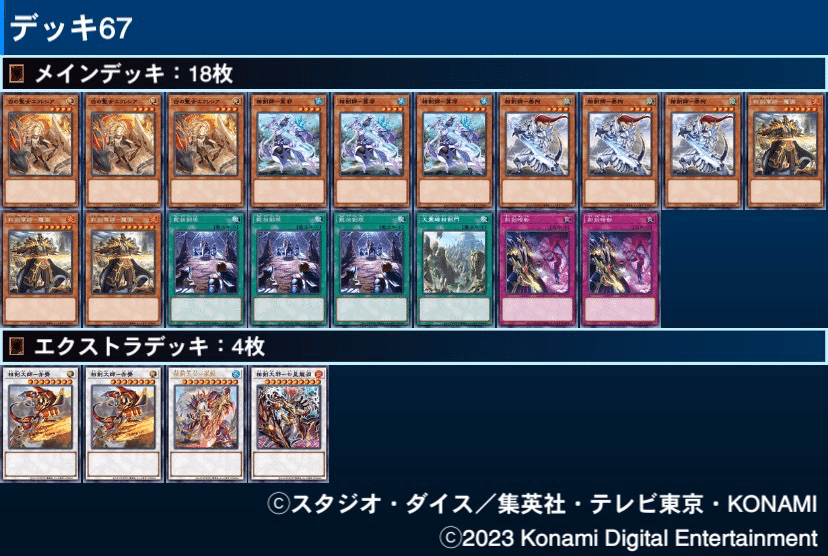

当時のレシピ

主にこの当時目立ったタイプのレシピを載せていこうと思います。

この項目では強みをメインに解説できたらと思います。(今までが弱みを話す部分が多すぎた気がするため)

一応当時の特徴的な構築のテンプレ案として画像を載せています。

ある程度想定されている動きなどは書きますが、踏み込んだ解説などはしません。どうしても知りたい方は当時の誰かが書いたnoteを読んでください。

またあくまで参考記事になりますので起源主張とかはやめていただけると助かります。

ティアラをメインとした烙印融合出張型

この構築はティアラをメインにしており烙印融合はあくまで引けたら使うという形になっています。

レイノハートと召喚権を食い合うアルベルや引きたくないカードである悲劇のデスピアンを採用しないことで誘発などの枠を確保しつつ、ティアラメンツモンスターフル投入によってティアラの目指すところである「試合が長引くにつれて落ちゲーの落ちが強くなりやすくなる」を達成しやすくしてあります。

この当時はスプライトの存在もあって誘発が10枚ほど入っており、指名者や金満で謙虚な壺も入っているため(そもそもこの枠を埋めるほど落ちて強いカードがなかった)、落ちゲーで1枚落ちれば上々といった感じになっています。

融合縛りを付けるのが烙印融合と派兵の合計4枚で、アルベルなどが入っていないため融合縛りのつかないパターンも多く、ランク4が入っているのも特徴的です。ダルクはほぼミラー用です。

メタノイズの存在がスプライトに対して強くはありましたが、この当時デフォでフル投入されていたヴェーラー泡影をキトカロスに当てられると大したことができない事態になりやすく、また、どこまで行っても落ちゲーで左右される部分があるため、最終的に勝ちきれないデッキという評価でした。

烙印融合に寄せたティアラ出張型

個人的にこの時期で最も特徴的な形です。ティアラメンツをほぼ完全に妨害要員と割り切り、レイノハート→キトカロス→メタノイズサーチで相手ターンにメタノイズと、それで落としたティアラメンツでスタぺリアを作り、スプライトの展開を止めることに特化したような形です。(これをティアラメンツと言っていいのか的な話は聞く気ありません)

キトカロス+メタノイズ+ミラジェイドを徹底して目指したような形であり、引きたくないカードもアルバスくらいしかありません。(画像ではビーストが入ってはいますが大体サイド、ハゥフシェイレーンも引きたくないカードにはなりますかね)

枠を切り詰めているため誘発も十二分に入っており、枚数もスプライト並みです。

まさしく対スプライト兵器というような感じですが、枠を切り詰めた分ティアラ要素と烙印要素の最大値(融合しながら展開や赫の烙印など)を削っているため、特にレイノハート+派兵のように片方の要素しか引けないともう片方の要素にアクセスできません。

ティアラ要素だけでは本来のティアラの強みである落ちゲーによる上振れ要素を、烙印要素だけでは当時の烙印の鉄板であるミラジェイド+赫の烙印のような前と後ろの妨害を削っているため引きムラが顕著で、烙印要素はミラジェイドのコストにした融合体でリソースを確保できるものの、ティアラ要素にはそれが無いのも相まってピーキーな構築でした。

60ティアラメンツ

イシズが出て以降は幻のポケモンかというくらい見かけることが少なくなりましたがこの当時60枚構築はそこそこいました。(自分も当時はこの形が一番好みだった)

ティアラメンツは初動の枚数はかなり多かったため、60でも比較的に安定してデッキを動かすことが可能でした。また、60であることを活かしてシャドール、デスピア、シラユキといった落ちゲーの当たりを増やすことで期待値を上げ、融合体の選択肢を増やしつつ、融合素材になるだけの「引きたくないカード」を引く確率を下げています。

こちらは初動を増やすために烙印融合に依存しているところがあるのでエクストラの選択肢は融合体中心になっています。

芝刈りという通ればほぼ勝ちのパワカの存在と、60ゆえに落ちゲーで何が起きるかわからない理不尽さはベクトルは違えど現在のティアラメンツに最も近いといえるかもしれないですね

しかしこれも60枚から来る不安定さ、初動は多くても役割の被りやすさ、引きたくないカードの多さが災いしスプライト環境において逆張り止まりでした。

総括

まとめるとこの当時のティアラメンツは以下のようになります。

・召喚方法とペルレイノは最強(実際最強だった)

・メインエクストラともに枠が開いていたので真に相性のいいギミックが出てくれば化けそうだった(くそ近い将来ほんとに出た)

・召喚方法は強くてもティアラメンツのみでは出てくるモンスターが若干パワー不足だった(新規でちゃんと解決した)

・当時の相性のいいギミックが見過ごせない弱点や制約があった

以上のことから既存の融合テーマとやたら相性がいい代わりにその弱点を受け入れなければならないテーマ(要するに混ぜ物前提もしくは出張専用)という印象でした。

ある意味で良調整と言えるテーマですね。

最初のティアラメンツのカードプールを作った人たちはまだ理性があったということですかね…?

終わりに

こんな記事をここまで読んでいただきありがとうございました。

元々1つの記事の予定だったんですけど、好きすぎて語っていたら1つの記事で書ききるには時間がかかりすぎるということで大きく構築が変わる出来事ごとに分けることにしました。

ちなみに適当に構築が大きく変わる出来事を数えてみたんですけど1つの出来事ごとに記事を書いていったら8つくらいになりそうだったので何とかして記事数が少なくなるようにする予定です。

面白いと思った方は投げ銭をしてくれると私が喜びます。また、続編が出るペースが早くなる可能性が高まります。

本当に気が向いた時に文章を足す程度なので亀の歩行速度よりも遅いペースですが気長に待ってくれると助かります。

本日はここまで

ここから先は

¥ 200

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?