解剖学的特徴から考える胸郭アプローチ

胸郭は体幹と上肢をつなぐ肩甲骨の土台となり、力の伝達が求められる他、呼吸運動を行う部位となるため可動性も求められます。

さらに、上半身質量中心(Th7-9)が位置することから可動性と安定性による重心の制御が求められる部位となります。

そのため、可動性・安定性を獲得するために解剖学的な特徴からそのアプローチ方法を考えていきます。

1.胸郭の解剖学的特徴

胸郭の主な関節となる椎間関節と肋椎関節の解剖学的特徴を考えていきます。

胸椎の椎間関節は水平面に対して60°・前額面に対して20°となり、前額面により近いことから回旋に有利な構造となります。

また肋椎関節は後方回旋することにより肋骨結節と横突肋骨窩の適合性が高まることから、胸椎伸展可動性(肋椎関節は後方回旋する)を獲得することで胸郭の安定性が高まると考えます。

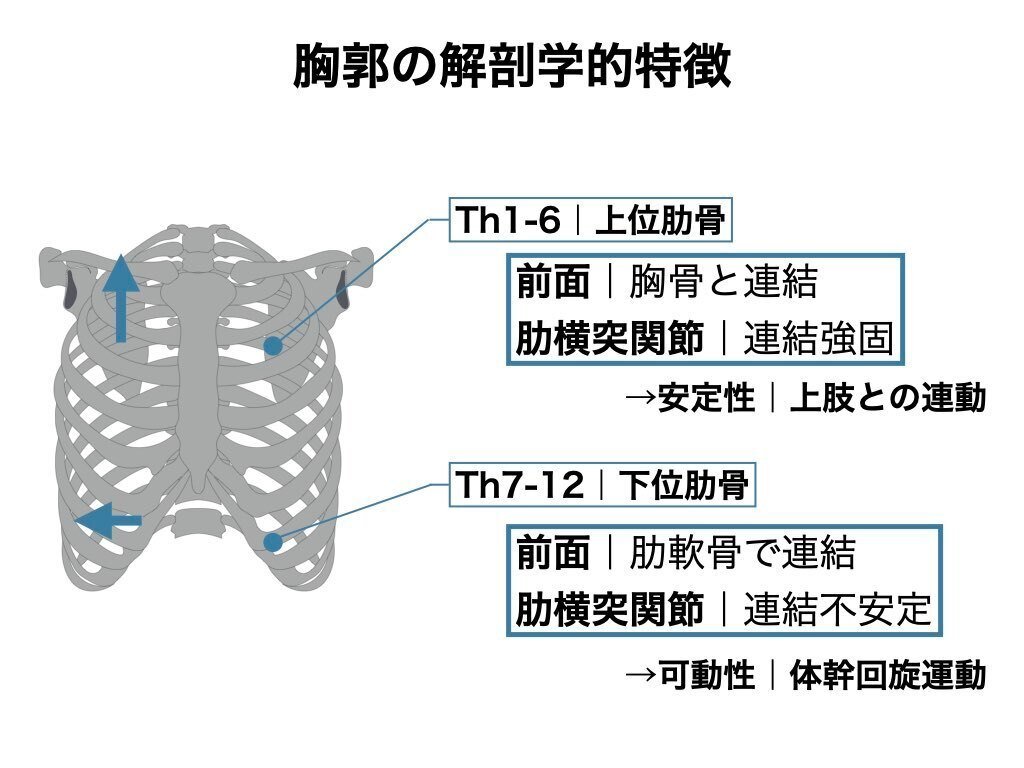

肋骨は上位肋骨と下位肋骨で解剖学的な特徴から、その運動が異なります。

上位肋骨(Th1-6)は肋椎関節が矢状面に近いことから、前方回旋・後方回旋(pump handle motion)の運動を行い、肋横突関節との連結が強固であることから、上肢と連動し安定性に貢献する部位と考えます。

下位肋骨(Th7-12)は肋椎関節が前額面に近いことから、内旋・外旋の運動を行い、肋横突関節との連結が弱いため、体幹回旋に貢献する部位と考えます。

2.胸郭に必要な可動性

ここから先は

1,434字

/

5画像

【100記事以上読み放題・2回/月投稿】

評価・動作分析・徒手療法・運動療法・アスリハ・パフォーマンスアップトレーニングなど日々更新される知識・技術をタイムリーに配信します。

PT×ATの思考の整理

¥500 / 月

フィットネスジムでのコンディショニング ・パーソナルトレーニング、スポーツ現場でのトレーナー活動で得られる経験から、その知識・技術をnot…

よろしければサポートお願いいたします!