保育園と認定こども園、幼稚園って何が違うの?

前回、未就学児を預かる施設についてどんなものがあるか触れてみました。

ここでは、それぞれどのような違いがあるかについて書いていこうと思います。

(以降、保育園等を総称して教育・保育施設といいます)

認定制度

まず、教育・保育施設に入るために必要なこと、それは「認定」を受けることです。

認定には「1号認定」「2号認定」「3号認定」の3つがあります。

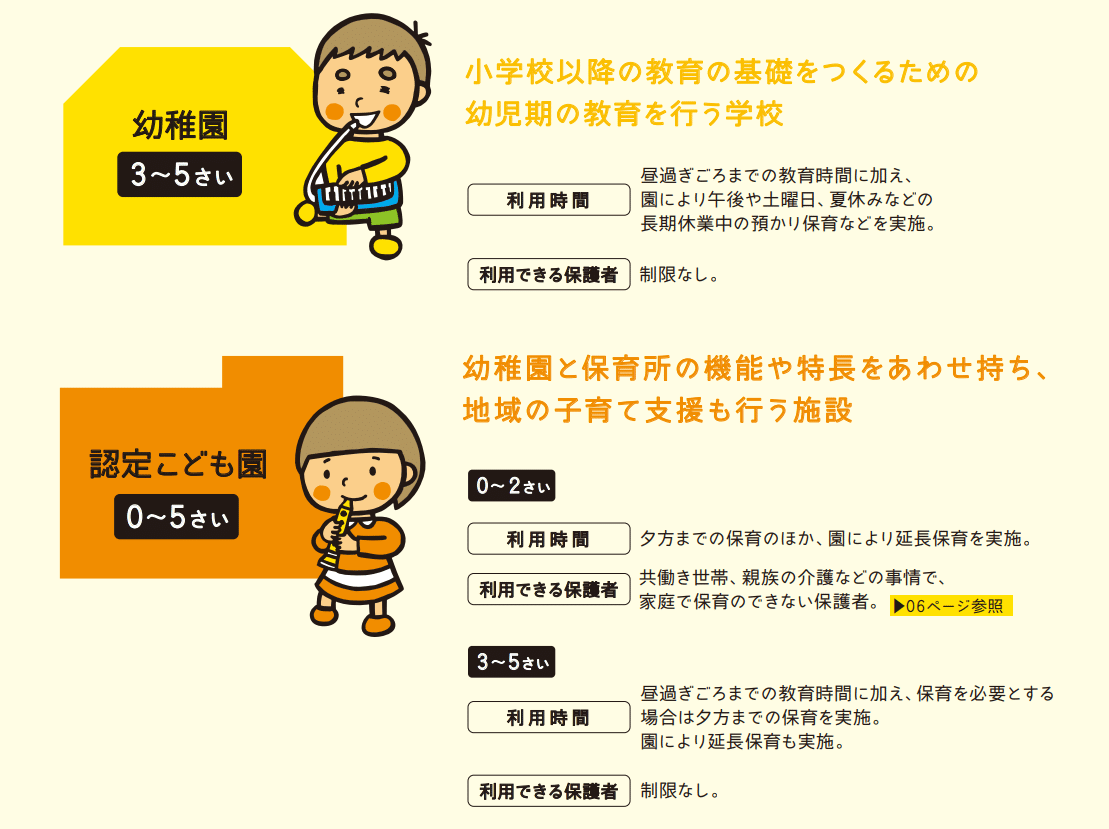

国が作成したリーフレット(子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(平成28年4月改訂版))をもとに見ていきます。

1号認定は子どもが満3歳以上になると受けることができる認定で、保護者の就労条件等にかかわらず受けることが可能です。

いわゆる幼稚園に入園するにあたり受ける認定が1号認定となります。

一方、2号・3号認定については保育認定とも言われ、保育が必要な事由に該当することが求められます。

保育園は、この2号・3号認定を受けないと入ることができず、1号認定の子どもは利用することができません。

※条件によっては入園することもできますが、特例扱いとなります。

保育園・認定こども園・幼稚園の違い

以上を踏まえると

幼稚園:1号認定の子どもが入園する施設

保育園:2号・3号認定の子どもが入園する施設

という分類ができます。

では、認定こども園とはどちらにあたるのでしょうか?

認定こども園は1号・2号・3号、どの認定の子どもも利用することが可能であることが特徴となっています。

また、認定こども園といっても

・それ自体が単一の認可施設である「幼保連携型認定こども園」

・保育所をベースに幼稚園機能を備えた「保育所型認定こども園」

・幼稚園をベースに保育園機能を備えた「幼稚園型認定こども園」

・認可外保育施設をベースに必要な機能を備えた「地方裁量型認定こども園」

の4類型が存在しています。

いずれの認定こども園についても、基本的に保護者の就労状況等を問わず、すべての未就学児が利用対象となっています。

地域型保育事業とは?

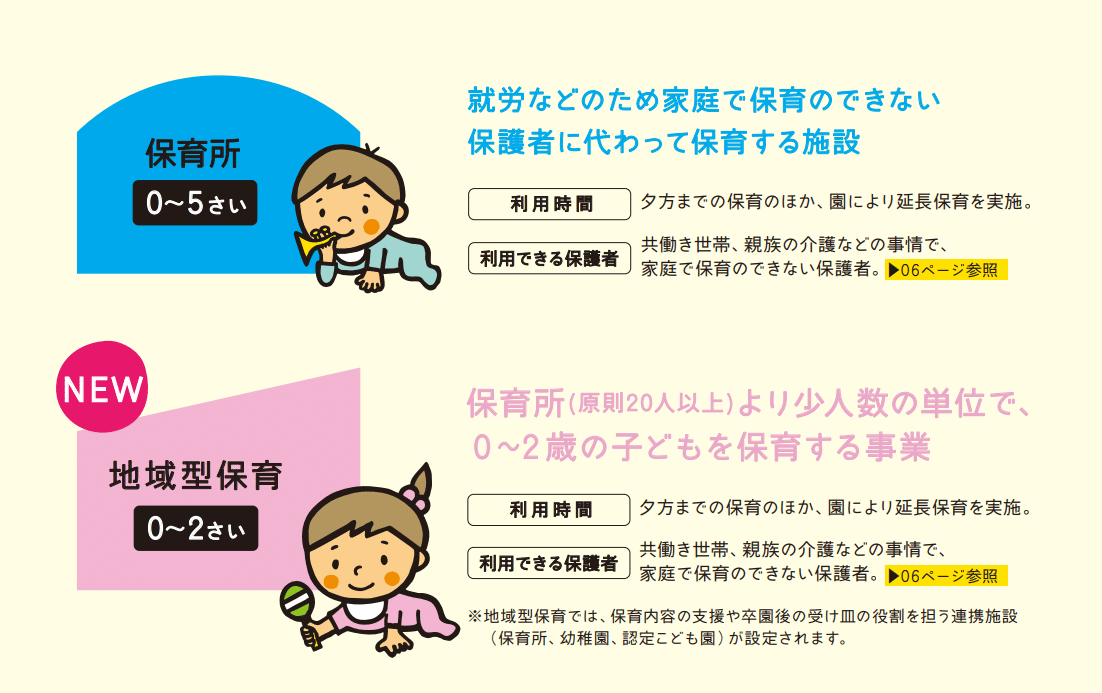

さきほどの国のリーフレットに「地域型保育」という記載がありました。

この、地域型保育を実施する地域型保育事業所も未就学児を預かる施設として存在しています。

保育園等とは異なり、原則、3歳未満の子どもを預かる施設となっており、待機児童対策が急務だった中、保育を提供する体制を加速化するため、誕生した施設です。

類型としては

・家庭的保育事業

・小規模保育事業

・事業所内保育事業

・居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)

の4類型が該当します。

これもれっきとした認可事業であるため、公的なお金が入る施設となっています。

ちなみに、これらの事業を目的として保育を実施している施設で、認可を受けていない施設のことを「認可外保育施設」と称しています。

制度上利用できるかどうかという視点で整理をしてみましたが、次回はまた別の視点で(私が施設と関わる中で感じている視点で)説明していこうと思います。