書いてみよう、ディスカバリーダイアリー。

こんにちは。

広報グループUです。

知らない人も多いと思いますが、精華のウェブサイトには、入試に合格した人を対象にした「合格者の皆さんへ」というページがあります。

入学手続きの方法や、必要書類の提出方法などが載っていて、4月にむけて随時情報が更新されているページです(合格した人は見てね!)

このページに、最近、新しい情報が追加されました。

それは「入学前教育」について。

京都精華大学では、受験に合格してから入学するまでのあいだに、専門的な学びの下準備として、「入学前教育プログラム」を実施しています。

その課題はずばり「Discovery Diary(ディスカバリー・ダイアリー)」の作成。A4サイズ・無地のクロッキー帳やノートを用意して、興味をもったことや発見したことについて、少なくとも5ページ以上記録するという課題です。

合格する時期は入試の種類によって異なるので、どのくらい取り組めるかは人それぞれですが、少なくとも5ページ。なかには複数冊に渡って取り組んだという人も毎年います。

でも何を書いたらいいかわからない…と思ってる人におすすめなのがこちら。先生たちによる「学びのおすすめリスト」です。

学科・コースごとに、先生たちがおすすめの本や場所、Webサイト、映画などを選んで紹介しています。何を書いたらいいかわからない人は、このなかから選んでみましょう。そしてこのリスト、読んでるだけで新しい知識に触れられて、とってもワクワクするんです。

そんなわけで、私もやってみることにしました。

ディスカバリー・ダイアリー。

まずは指定通りにA4サイズのスケッチブックを購入。何を書こうかな。

「学びのおすすめリスト」で目に入ったのは、芸術学部のこの言葉。

「たまには日本の仏像を見るのもいいね。」

広隆寺と興福寺は行ったことがあるので、大学から40分くらいの場所にある「六波羅蜜寺」に行くことにしました。教務チームのKさんをお誘いして出発。

六波羅蜜寺の歴史は、遡ること平安時代。951年ごろと言われています。

ここには、平安時代に造られた国宝「十一面観音立像」や、日本史の教科書に載っていた有名な像「空也上人立像」が所蔵されているんです。

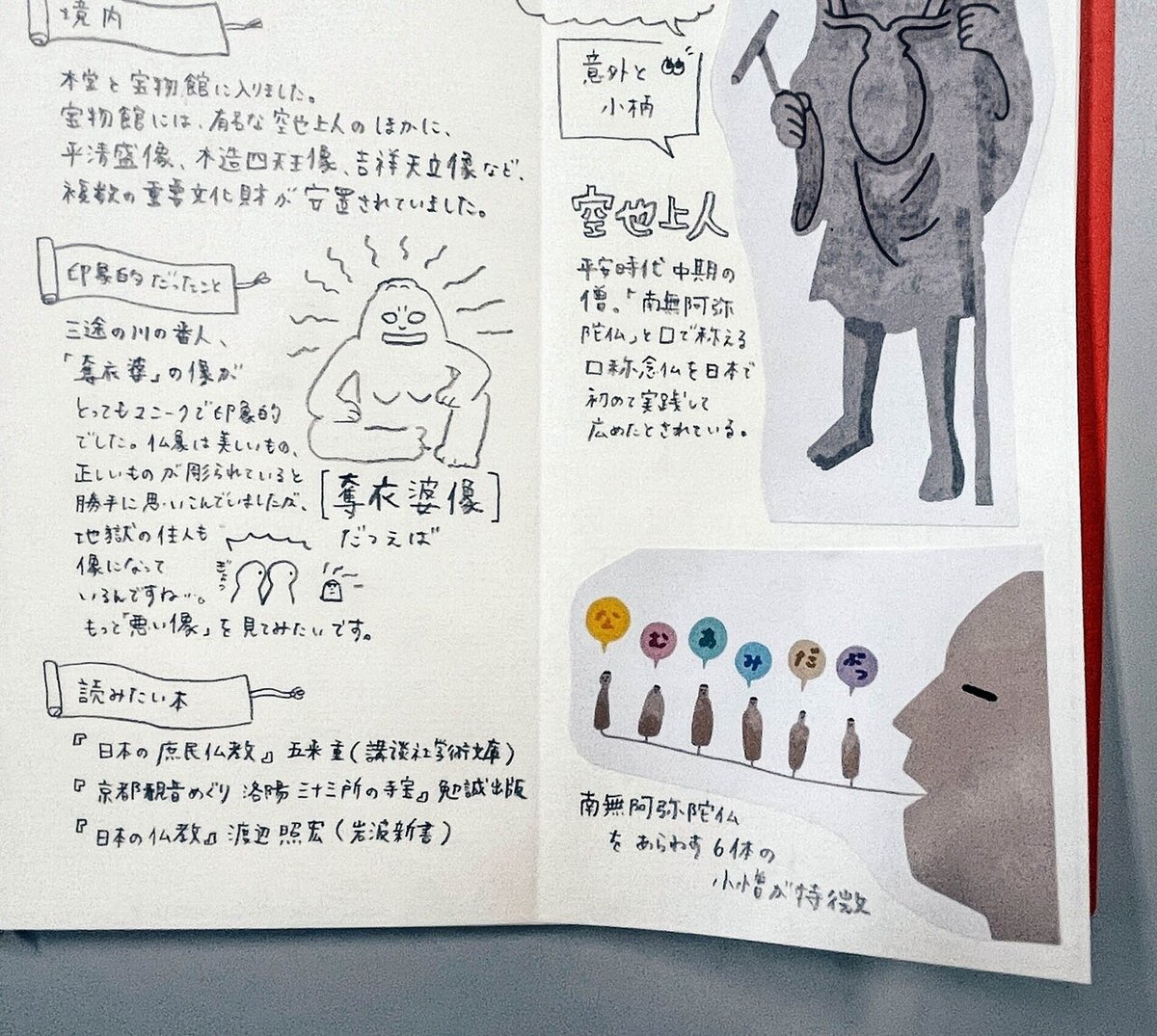

「空也上人立像」は鎌倉時代に作られた木彫りの像で、疫病が蔓延していた京都の街中を、念仏を唱えながら悪霊退散を祈って歩く僧侶・空也の姿を描いています。

※像の写真撮影は不可なので、絵日記でお送りします

特徴的なのは、口から出てる6体の小僧。この像は「南無阿弥陀仏」の6文字を象徴しているそうで、空也が念仏を唱えるさまを視覚的に表現してるんですって。目に見えない " 声 " を彫刻作品でどう表現するか、鎌倉時代の仏師が考えていたんですね。

小さくてかわいいです。

見終わった後、Kさんは御朱印を書いてもらっていました。いいね。

御朱印は依頼したら目の前でさらさらっと書いてもらえます。

本物はやっぱり違うな〜と満足して帰宅して、さっそくディスカバリーダイアリーに書いてみることにしました。

最初から裏技です。

ページレイアウトを毎回考えるのは大変そうだな…と思ったので、ページを半分に折りました。左半分に情報、右半分に写真やイラストを載せることにします。

できました。

写真やイラストはデジタルデータだったので、プリントアウトして、切りぬいて貼り付けました。左に何を書こうと迷ったので、項目を決めて書くことにしました。項目は以下の7つ。

・場所名

・行った日付

・記録した日付

・場所

・歴史

・境内

・印象的だったこと

・読みたい本

こだわりのポイントは、入学後の学びに続けるために、関連して学びたいことを「読みたい本」として記録したこと。忘れた頃に見返して、学びの参考になるような日記にしたいと思いました。

そんなわけで、私のディスカバリーダイアリー1ページ目の紹介でした。

思っていたより大変だったけど、手間をかけて記録することで、「おもしろい!」と思ったことや興味関心が自分のなかに定着した気がします。

何を書いたらいいか全く分からない…というみなさん、ちょっとでも参考になったでしょうか? 自分の好きなもの、いいなと思うもの、行ってみた場所、聞いた話、なんでも記録してみてくださいね。

貯金箱のように、いつかアイデアが煮詰まったときに見返すと、きっと助けてくれると思います。

入学まであと2か月、元気な1年生に会えることを楽しみにしています!

それでは。