便利堂ものづくりインタビュー 第9回

第9回:河内タカ 聞き手・社長室 前田

人生にプラスになる「見るちから」

───『アートの入り口』『芸術家たち』など、タカさんはこれまでにアートにまつまる本を何冊もお書きになっています。タカさんが初めてアートに興味をもったのはいつ頃だったんですか?

「子どもの頃、小学校3~4年生だったと思うんだけど、ブリューゲルの「雪中の狩人」のポスターが自分の部屋に押しピンで飾ってあったんですよ。けっこうぼろぼろになってたんだけどね。ブリューゲルのことも知らなかったけど、すごく味がある絵だなっていつも見ていた。父が学校の先生だったので百科事典の付録とかかなと思うんだけど、僕が「絵」を意識した、それが初めてのきっかけかな。それから中学に入ると、美術の先生からゴッホの画集をいただいたんですよ。「あなたこれ好きなんじゃないの?」って感じだったのかな。その時見たゴッホは衝撃だった。情熱っていうか、こういう世界があるんだって一番自分にぴんと来たのを覚えてる。実をいうと今でもゴッホは好きなんですよ。こういうのって恥ずかしいって言われたりするかもしれないけど、本当に好き。」

───大切にされていることが伝わってきます。本物をご覧になってどうでしたか?

「もらった画集をずっと見ていたうえで美術館へ行って、本物のゴッホを見る体験につながったのは順番としては一番よかったかな。130年以上経っている絵なのに現在が描かれているし、生々しさや、人がそこにいる感じとか、油絵の具独特のマチエールと呼ばれる表面のテクスチャーが画集とは全く違うんだなって衝撃だった。だから入口はポストカードでもポスターでもなんでもいい、でも最終的にリアルなものを見る体験をするっていうのはすごく重要だと思う。恋い焦がれているものに対して、意外やこうなんだっていう裏切りもあればそれ以上の衝撃もあるし、それは必ず自分の糧になるから。インターネットや画集で感覚や情報は得られるんだけど、リアルに見ないと喜びは感じられない。アートだけじゃなく「見るちから」っていうものは人生にプラスになるからね。」

感性を震わせるとっかかりを作りたい

───タカさんはアメリカの大学でアートを学ばれました。

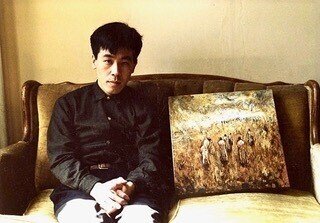

「父方の家系がみんなブラジルにいることもあって、子どもの頃から外国ってそんなに遠いところじゃないんだなと思っていました。それでアメリカへ行ったんだけど、美術ってあまり言葉がいらないんですよ。むしろ変な風に描いた方が喜ばれるところがあって、そういうのが自分には合っていたと思う。僕は大学で現代アーティスト的なことをやり始めたんだけど、それはある先生との出会いがきっかけでね。彼からは美術じゃないものの見方を教わって、「これもアート?」というようなアートの幅広さを教えてもらった。卒業後、N.Y.へ移って絵を描いていた10年間はある意味一番楽しかったかもしれない。ただ、絵もそこそこ売れ始めていたところにバブルがはじけて、ついてくれていたギャラリーがつぶれてしまった。しかも、当時主流と言われていたのは映像やパフォーマンスで、自分のやっていることにどんどん自信が持てなくなってしまってね。その時、もう絵は描きたくないと筆も絵の具も全部捨てたんですよね。」絵描きをやっていた20代の頃、ブルックリンのスタジオにて

絵描きをやっていた20代の頃、ブルックリンのスタジオにて

───苦しかったですね。

「でもそんな時でもギャラリーと美術館だけには通い続けていたんですよ。アーティストは辞めてしまったけどやっぱりアートが好きで、アートに浸ることで楽しい気持ちになれる。それはずっと変わらなかったんです。その後、ひょんなきっかけから渋谷PARCOのギャラリーで展示を担当することになりました。それまで企画書も書いたことがなかったけど、僕が日本にいたらこういうのをかっこいいと思うんじゃないかという企画が通って、結果的に10年間、PARCOで展示を続けました。それからは雑誌などに文章を書く仕事も少しずつ増えていったんです。僕はその日感じたことをもう10年に渡ってSNSで書き留めているけど、それはモニターの向こうで大勢の人が読んでくれていることが原動力になっています。僕が自分の本に、自分が影響されたとか好きという気持ちをできるだけ正直に書くようにしているのは、読む人にも一緒に旅をしてもらえたらなと思っているから。いい作品を見て、美しいとか気持ちいいとか感じることは誰もに備わっている感性だから、僕はその感性を震わせるとっかかりみたいなものを作りたい。それが今も昔も基本になってるかな。PARCO時代から「伝えること」が僕の仕事だったからね。」

便利堂ってなんだ?

───次第に日本でのお仕事が増えていったんでしょうか?

「PARCOの仕事が終わって、ぼんやりした時期が3年くらいあったかな。アメリカにちょうど30年くらい暮らしたところで、なんだか少しニューヨークでの暮らしに行き詰まりを感じていて。その頃は日本のアーティストを海外へ紹介する仕事をしていたんだけど、自分が日本のことをよく知らないことに気が付いて一度日本へ帰ってみようと思った。アメリカに行った時と同じで、だめだったらまた戻りゃいいじゃんって感じでね。帰国してわりとすぐのタイミングで、東京にある写真関係の会社へ就職したんですよ。日本の現代写真家の作品を企業のコレクションとして集めたいというプランがあって、その責任者として就任しました。そこで働いた5年間の終わりごろ、便利堂のプレスリリースが回ってきて、そこには「写真家108人のポートフォリオを段階的に出していく」とあったんです。その最初が『The Provoke: Generation Revels In a Turbulent Time』で、なになにこの便利堂って?! となった。僕は便利堂のことは知らなかったし、僕の周りでも、まだあまり便利堂を知っている人がいなかったんですよ。」

───タカさんと便利堂の出会いですね。

「2016年に『アートの入口』という本を2冊出版して、本の出版を記念したトークショーを京都の誠光社ですることになりました。ちょうどそのころ、以前から顔見知りだった秀子(第8回 便利堂ものづくりインタビュー 大野秀子グレイス)は京都の便利堂に就職して、すでに東京から京都へ引っ越していましたが、写真家108人のポートフォリオのプロジェクトが気になっていたこともあって、就職したばかりの秀子に連絡を取り、便利堂の工房見学をさせてもらったんです。」

───工房をご覧になっていかがでしたか?

「感動したんですよ、僕。パリに行った時に見たリトグラフの工房と雰囲気が似てるし、うわあ、これ恰好いいなあって思った。時間が止まってる感じがして、昔ながらの工房というか独特の空気が流れていて、インクの匂いや年季の入った機械や道具、そして職人さんたちの無駄のない絶妙な動きを見ているうちに、すごいところだなあと思ったんですよ。その夜、誠光社でのトークショーには鈴木社長も来てくれて、なんだかそこから便利堂へ入社するまではあっという間でしたね。すでに便利堂は「パリフォトなどの海外マーケットを見据えてプロヴォークのような作品を発信していきたい。海外に向けて日本、ないしは海外の作家の作品をコロタイプで作っていきたい」という思いで10年以上前からNYでコロタイプの展覧会を開催したり、マーケティングに着手していて、前年の2015年には「フォトロンドン」でブースを出していた。さらに活動を本格化させるためにディレクターとして僕はそこに参加することになりました。」

年に一度、海外のお客さまに会いに行く

───そこから便利堂はさらに活動の幅が広がっていきます。

「実は僕が入ってすぐ、ロンドンの有名な美術館のディレクターとコレクターの方々が工房見学に来られて、その時に高額のポートフォリオをたくさんお求めいただいたんですね。それはコロタイプで作品を作ったら海外の人にもこんなに興味を持ってもらえる、欲しいと思ってもらえるんだという確かな手ごたえでした。ただ、海外から京都にはなかなか来てもらえない。だったら自分たちから行こうとさらに焦点を絞るようになったんです。すでに世界中で写真フェアは開催されていたので、最初はロンドン、それからパリフォトなどいろいろなフェアに行くようになりました。」

───世界の会場で、便利堂やコロタイプが認知されていくのを感じましたか?

「手ごたえはすごくあった。特に、パリフォトで僕らが出展していたのが出版社用ブースで、周りのブースでは写真集や本だけを並べている。ところが僕らはプリントやポートフォリオをコロタイプで作って展示しているので、雰囲気が違うんですよ。ほかのブースとまったく違うコロタイプに特化した作品を通して便利堂のことを広く知ってもらえたし、それに加えて世界中のコレクターたちが買ってくれるわけだからね。でもね、僕らは売るというのも重要なんだけど、それと同時に一年に一回会いに行くっていう感じなんだよ。来てくれる人たちも、やあ、今回はどんな新作を持ってきたんだいってなるわけだし。」

パリフォト2019 一番手前角のブースが便利堂

作って売って終わりではない。知ってもらうことが大切なんだ

───パリフォトでは「ハリバンアワードの便利堂」と言われるそうですね。

「そうだね、応募してくれている若い作家たちがみんな来てくれるんだよ。京都へ行きたい、便利堂に行きたいって人たちだよね。実際、コロタイプをほとんどわかっていない人も多いかもしれない。あれはやっぱり見ないとわかんないからね。でもね、これまでの受賞者たちがいろんなところで宣伝してくれているので、その人たちのおかげもあってすごく広まったし、去年は440人くらい、今年は少し減ったけどかなりの応募があった。しかも毎年毎年チャレンジしてくれる人が多くて、欧米やアジアだけでなく、アフリカや南米、中東など世界中から応募してきてくれる。むしろ日本人の応募者が全体の15%くらいしかいないというのが寂しいほど。」

───さらにたくさんの人に参加していただきたいですね。

「僕は毎年、すべての作品を見せてもらってるけどいつも面白いし、この人が取れればいいなあと個人的に思う人が何人もいるんだよ。今年で8年目になるハリバンアワードは、受賞者に京都へ滞在してもらって、プリントを自分で作り、展示を行い、カタログも制作する。それをずっと続けてきたわけでしょう?こういうことって続けることにとても意味があると思うんだよ。創業から135年も経つ会社が、世界に届けられるものを作りながら、技術を残していくためにこういった活動を続けている。便利堂の商品は作って売って終わりではないよね。便利堂が続けてきたことを知ってもらったうえで、さらに新しい次のステージが切り開かれるんだと思う。それは簡単なことではないけれど、いいものを作ればわかってくれる人が必ずいるってことは、海外のフェアに行くたびに肌で感じているからね。」

一つ一つ手刷りしたアート作品を買いやすく

───もうすぐ川内倫子さんのミニポートフォリオが発売されます。

「実は、今までのミニポートフォリオの中でも、ソフトなタッチの川内倫子さんの作品は一番難しいものだったんだよ。ただ、カラーコロタイプに関してはこの何年かで工房の精度がものすごく上がっていて、ここまでのレベルになっていなければ、もしかすると川内さんの作品を作るのは難しかったかもしれない。でも、今の工房であればもうどんな仕事でも安心して任せることができる。ミニポートフォリオ・シリーズはこれから軸になっていくし、ラインナップもどんどん増えていく予定です。」

───このクオリティの作品が、少しがんばれば手に入る価格なのはうれしいです。

「そうだよね。ミニポートフォリオのシリーズについては、時間と技術がかかるものだけど、クオリティの高いものを買いやすい価格で提供するっていうのがまさに重要だと思ってるんですよ。このシリーズは僕が入る前から鈴木社長が始められてたんだけど、このフォーマットを今後も継続しながらさらにシリーズ化していけば、一つ一つを手刷りしているところを考えても商品価値が非常に高いし、まとめて買いたいと思う人も出てくると思うんだ。」

そのプリントが誰かの日々の暮らしを豊かにしている

───海外のお客さまはミニポートフォリオをどんな風に楽しんでいらっしゃるんですか。

「額装して飾ってくれてる人が多くて、本当にうれしいよね。それも家の一番いいところに飾ってくれたりしてるんだよ。そういうのを実際に見るとうれしいし、やりがいを感じるし、それこそプリントしてくれた工房のみなさんにも見てもらいたくらいです。」

───飾られた絵が、タカさんのブリューゲルのように誰かの記憶に残る一枚になるかもしれません。

「そうなるといいよね。きっかけはポストカード一枚かもしれないし、便利堂のコロタイプのプリントかもしれない。親が買ったものが額装されて、そこにいる子どもたちが小さなころからそれを見てくれてたりするんだよね。」

パリフォト2019 ソール・ライターの写真などを

プリントしているフィリップ・ラモントさんと

世界の評価を糧に、さらなるものづくりを

───最後に、タカさんの便利堂への思いを聞かせてください。

「このレベルでコロタイプをやれているのは世界で便利堂だけなので、その技術を未来へつなげていきたいという気持ちを強く持っている。でも技術を残したい思いだけを強調しちゃうと、果たして共感って得られるだろうかと思う。残さないといけない本当に希少な技術なんだと評価してもらうためには、やっぱりいい作品を生んでいくための努力を重ねるしかない。コロタイプがすごいんだ、美しいんだってどれだけ言っても、本当にクオリティがよくなかったら見る人はそんなものすぐに見抜いてしまうだろうし。比較する技術は山ほどあって、今やデジタルプリントだってめちゃくちゃきれいでしょ? こっちの方が全然いいじゃんって言われたらぐうの音もでないよね。あえて手間のかかる手法で和紙に刷る。それが日本で、世界でこんなに売れるということ、そこは自信をもたないとなって思うんだよ。自分たちにしかできない最高レベルのものを作っていること。世界へ出しても「わかる人には絶対にわかってもらえる」、それぐらいの自信をもたないと負けてしまう。僕が知る限り、便利堂が培った技術は専門性のすごく高い人たちから、とてもいい評価をいただいているし、それを糧にしながら、さらにいいものを作っていければと思っているところです。」