「〈生〉の舞台装置」(としての〈社会〉)とはなにか――【用語集】『〈自己完結社会〉の成立』

「〈生〉の舞台装置」(としての〈社会〉) 【せいのぶたいそうち】

「ここでわれわれは、ひとつの仮説を導入することにしたい。そしてそれは、人間がなぜ〈社会〉というものを創出しなければならなかったのかという、先の問いに答えるためのものでもある。すなわちそれは、われわれがこれまで〈社会〉と呼んできたものが、実はこの〈根源的葛藤〉を緩和させ、「集団的〈生存〉」を円滑に実現させるための“補助装置”として発達したものだったのではないか、ということである。……本書では、こうした「集団的〈生存〉」のための補助装置としての〈社会〉のことを、改めて「〈生〉の舞台装置」と呼ぶことにしよう。」

「環境哲学」(第一のアプローチ)において、「社会的構造物」、「社会的制度」、「意味体系=世界像」からなる「人為的生態系」としての〈社会〉と呼ばれてきたものを、「〈生〉の分析」(第二のアプローチ)から捉え直したもので、〈根源的葛藤〉を緩和させ、「集団的〈生存〉」を円滑に実現させるための補助装置として発達してきたと解されるもののこと。

両者は実体としては同じものであり、人文社会科学において「社会的なもの」と呼ばれてきたものに相当する。近代以降に出現してきた〈社会的装置〉は、この「〈生〉の舞台装置」の延長線上にあり、理論的には前述した三つの成分のうち、「意味体系=世界像」の成分が矮小化し、「社会的構造物」と「社会的制度」の成分のみが突出したものであると理解される(「〈生〉の舞台装置」においては三つの成分が不可分に結びつき、それによって〈生活世界〉の骨格が形作られていた)。

〈社会的装置〉において重要なことは、不確かで曖昧な“意味”に依拠することなく、「〈ユーザー〉としての生」が効率よく実現するための“機能”だからである。

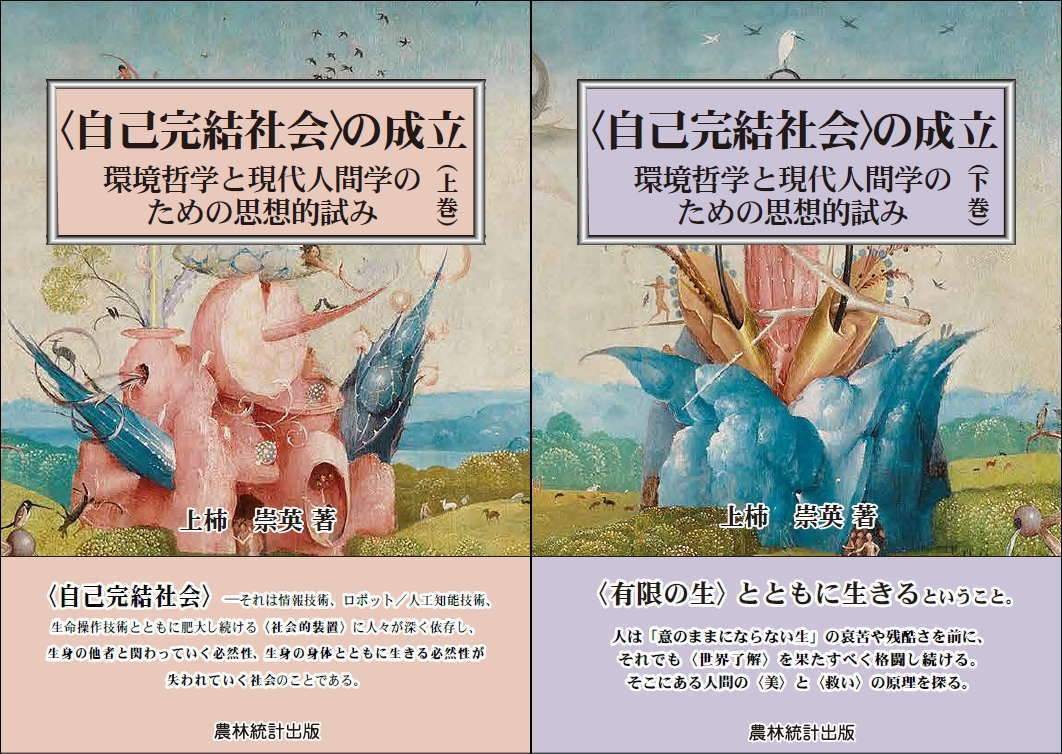

このページでは、筆者が2021年に刊行した『〈自己完結社会〉の成立――環境哲学と現代人間学のための思想的試み(上巻/下巻)』(農林統計出版)に登場する用語(キーワード)についての概略、および他の用語との関係について説明したウェブ版の用語集のnote版です。

(現在リンク先は、すべてウェブ版を借用していますが、徐々にnote版に切り替えていく予定です。