【講座】環境の哲学 第4回 自然保護主義の誕生とアメリカ的問題(前編)

みなさんこんにちは。これから前回に引き続き【講座】環境の哲学を進めていきたいと思います。よろしくお願いします。

前回の復習

【第3回(前回)の内容】 環境主義の誕生とその問題意識(後半)

環境主義の旗手たち

環境主義の四つの精神

「環境」をめぐるまとめと考察

まずは、簡単に前回までの復習を行っておきましょう。

この講座では、第2回と第3回を通じて、われわれが用いている今日的な意味での「環境」の概念の生みの親となった環境主義という思想の成立過程について見てきました。

このうち第2回では、再びわれわれの「環境」という言葉の持つイメージの問題を振り返った後、まずは「環境」概念そのものについて深く考え、「緑を守る」や「かけがえのない地球」といった環境のイメージが、ごく最近に作られてきたことを確認しました。

そして環境主義が成立した1960年代について焦点をあて、それが健康を害するスモッグから、野生動物の減少、果ては化石燃料の枯渇まで、一見別々に見える問題が文明社会全体の問題としてつながり合っており、人々の意識を変え、社会を変え、新しい世界の在り方を模索しなければならないと訴える、環境主義が形作られてくるまでを見てきたわけです。

続いて第3回では、最初に、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』や『成長の限界』といった、環境の時代を切り開くことになったいくつかの重要な本について、そこにどのような事が書かれていたのかについて見ていきました。

そして環境主義のなかに内在していた4つの精神、具体的には、「科学技術万能主義批判」、「産業主義・物質主義批判」、「破滅へのリアリティ」、「人間中心主義批判」について確認しました。

そしてそれを踏まえたうえで、環境主義が成立して半世紀が過ぎた現在、改めてこのテーマをどのように考えることができるのかについて考察を行ったわけです。

【第4回(今回)の内容】 自然保護思想の誕生と原生自然の保存の思想(前半)

そもそも「自然」とは何か?

自然保護の歴史

対立する2つの自然観--「開拓者としてのアメリカ」と「原生自然に包まれたアメリカ」

続いて第4回と第5回では、自然保護思想について焦点をあてていきたいと思います。これは名前の通り自然保護に関する思想のことを指しているのですが、実のところ自然保護思想は、成立時期が環境主義よりも古く、19世紀末から20世紀初頭にかけて形作られたものです。

今回特に重要となるのは、「原生自然の保存」をめぐる思想ということになります。というのも、この思想が、後になって環境の時代を経由してエコロジー思想が形作られていく際に、非常に重要な役割を果たすことになるからです。

また、エコロジー思想につきまとう、「人間が先か、自然が先か」といった深刻な矛盾も、この自然保護思想が先取りしていると言えるでしょう。このことは、また後の回で深く触れることになるのですが、少し心の隅に置いておいてもらいながら、今回は、自然保護思想の形成過程について、詳しく見ていきましょう。

前半となる第4回では、まず「自然」とは何かについて考えます。そして私たちの言う「自然」のイメージが、環境と同様に、歴史的には比較新しいということ、特にロマン主義を経て北米を舞台に形作られた自然保護思想の絶大な影響を受けている、ということについて見ていきます。

続いて自然保護の歴史を概観するなかで、イギリスとアメリカの自然保護思想の違いについて確認します。そしてその際、特にアメリカでは、それが原生自然の保存の思想、つまり人の手が入っていない自然こそが最高の自然であり、手の入っていない状態を保存することこそ自然保護の役割である、という思想として展開されたことについて見ていきます。

加えて最後に、アメリカ社会そのもの歴史を振り返りつつ、そこに存在した2つの対立する自然観、「開拓者精神」と「原生自然への憧れ」について確認し、どうして北米では、この保存の思想が発達したのかということについて、その背景を探ってみたいと思います。

1.そもそも「自然」とは何か?

それでは本題に入っていきましょう。

○私たちの持つ「自然」に対するイメージ

最初に見ていきたいのは、そもそも私たちがイメージしている「自然」とは何かということです。今回も、私たちがイメージする「自然」とはどのようなものかというところから始めたいと思います。

まずこちらの写真を見てください。これは第一回で用いた世界遺産の白川郷の写真です。古くて素朴なかやぶき屋根の家屋があって、畑があって、うらには里山があります。

いわゆる伝統的な農村の風景を象徴していると言えると思います。私たちが「自然に囲まれた暮らし」と言ったりする場合の自然は、おそらくこうしたものなのではないかと思います。

しかし、もうひとつ「自然」のイメージがあると思うのです。こちらはどうでしょうか。山があって、瀧があって、湖があって、森があって、左下には野生動物が戯れています。先ほどの写真と決定的に異なることがひとつあるのですが、それが何だか分かりますか。

それは、人間がいないということです。これは私たちが「大自然」と呼んだりするものですが、実はこの人間のいない自然こそ、今回見ていく自然保護思想が想定している究極的な「自然」の形なのです。

では、「自然」とはそもそもいかなる概念なのかについて確認します。

「自然(nature)」とは、

「①おのずからそうなっているさま。天然のままで人為の加わらないさま。あるがままのさま。

②ア:人工・人為になったものとしての文化に対し、人力によって変更・形成・規整されることなく、おのずからなる生成・展開によって成りいでた状態。超自然や恩寵に対していう場合もある。イ:おのずからなる生成・展開を惹起させる本具の力としての、ものの性(たち)、本性、本質。ウ:山川・草木・海など、人類がそこで生まれ、生活してきた場。特に人が自分たちの生活の便宜からの改造の手を加えていないもの。また、人類の力を越えた力を示す森羅万象。エ:精神に対し、外的経験の対象の総体。すなわち、物体界とその諸現象。オ:歴史に対し、普遍性・反復性・法則性・必然性の立場から見た世界。カ:自由・当為に対し、因果的必然の世界。

③人の力では予測できないこと。ア:万一。イ:(副詞として)もし、ひょっとして」

これは一般的な辞書である『広辞苑』から自然の項目を引いたものです。

まず、第一の意味として、「①おのずからそうなっているさま。天然のままで人為の加わらないさま。あるがままのさま」とあり、第二の意味は「人工・人為になったものとしての文化に対し・・・」につづき、非常に細かい意味が書かれています。そして第三の意味として、「人の力では予測できないこと。万一。もし、ひょっとして」と書かれていて、詳細はともかく、「自然」には、大きく3つの意味があるということが分かると思います。

この3つの意味について考えてみましょう。まず第1の意味は、「自ずからなる」という意味ですが、これは自然とかいて「じねん」と呼びます。そしてこれは日本古来からの用法なのですが、私たちは今でもこの用法を使っています。例えば「食べ物は、自然に腐って行く/緊張しすぎず自然体で挑もう」と言った場合の自然がこれにあたります。

次に順番を変えて、先の第3の意味から見てみます、それは「万が一にも、ひょっとして」の意味です。これも日本古来の用法なのですが、現在はあまり使わなくなった用法です。

こうしてみると、少なくともこの2つの用法をからは、先に私たちが見た農村や大自然のイメージは出てこないでしょう。ということは、私たちの「自然」のイメージは、先の第2の意味から来ているということになります。そして実は先ほどこの第2の意味として、細かく描かれていた用法はすべて、ヨーロッパ言語のネイチャー(nature)に由来するものなのです。

つまり、この時点でひとつ大事なことが理解できます。それは日本人が使っていた自然という言葉とネイチャーとは、もともとかなり違った意味を含んでいたのですが、江戸時代にオランダ語のナトゥール(natuur)の訳語に「自ずから」・「ひょっとして」として用いられる「自然」(じねん)が当てはめられたことによって、私たちは、ネイチャーのことを指して「自然」と呼ぶという枠組みができあがったということなのです。

では、ネイチャーこそが、先の「人間のいない大自然」を意味するのでしょうか。ところが、これがまた少し複雑なのです。なぜならネイチャーという言葉もまた、時代のなかで相当にイメージが変わってきたからです。

○古代における「自然(nature)」

まず、古代ギリシャに遡ってみますと、ネイチャーに相当する言葉はフュシスと呼ばれていました。フュシスとは、人為によらずに生まれるもの、現れてくる物事の本質といったことを指しています。

例えばアリストテレスは「自然学」という本の中で、すべての事物はそれぞれに目的を持ち、それぞれ固有の完成された状態に向かって変化する、ひとつの現実態が別の可能態を始動させることで、すべてのものが関わり合い、世界というものを作りだしている、と書いています。

細かい用語はともかくとして、フュシスという概念が、日本語で言う「食べ物は自然に腐っていく」とは異なるニュアンスを含みながらも、実は自ずからなる、というニュアンスにも近い部分があった、ということが分かると思います。

○中世における「自然(nature)」

中世になると、それがキリスト教の影響を受けたものに変わります。ネイチャーに相当する語はラテン語のナトゥーラでしたが、これは「おのずからなる」というよりも、神が創造した被造物の世界、神の定めた秩序が支配する世界のことを指しています。

そして町や村を一歩外にでれば、当時は妖精や魔物が支配すると考えられるなど、文明や人間の力がおよばない未知の世界が広がっていましたので、そうした恐ろしい世界のイメージもありました。

○近代における「自然(nature)」

近代になると、ネイチャーの意味はさらに変わっていきます。それは私たちが存在するこの世界そのもの、宇宙そのものといったことになるのですが、そこに細かく分解し、科学的に分析することで、そこから普遍的な原理を抽出できるもの、というイメージが加わります。

未知の数式が眠る大宇宙といった感じです。ちなみに、最も権威のある科学雑誌のひとつに「ネイチャー」がありますが、これはべつに屋久島の千年スギのような大自然を研究します、という趣旨ではありません。むしろ、人間の英知によって万物の秘密を解き明かすというイメージで、想定されているのは、この近代的な意味でのネイチャーなのではないかと思います。

そしてこの時代になるとネイチャーは、文明の力が及ばない魑魅魍魎が渦巻く世界ではなくなります。それはヨーロッパ人から見て、人間が改善し克服し、文明化すべき世界というイメージに変わってきます。この後、ネイティブアメリカンの話が出てきますが、ネイティブアメリカンが同じ人間であるにもかかわらず「ネイチャー」の一部として認識されるのは、こうしたロジックによるものなのです。

○ロマン主義における「自然(nature)」

次にロマン主義の時代ですが、ロマン主義とは、19世紀に、理性や合理性を強調する近代的な世界観への反発から、理性では捉えきれない感情や感性を重視しようとした思想潮流です。これがひとつの新しい自然観を生みだしました。

それはネイチャーが、文明の行き届かない恐ろしい世界でも、文明の力で支配すべき世界でもなく、私たちにとって驚きと感性を高めてくれる世界、文明が失った素朴さ、情緒的な結びつきを思いださせてくれる存在である、という自然観です。

例えばこの時代に、印象派と呼ばれる画家たちが大勢農村に出かけていきましたが、それはこうした題材をネイチャーに見いだしていたからです。

こちらはゴーギャンの絵ですが、彼は文明生活に嫌気が差して、素朴な南の島に移り住んだ人物です。そこで、「あぁ、ここに本当の人間の生活がある」と感動して、それを多くの作品に残しました。

そしてこうした潮流のなかで、北米では、究極の自然は、人間の手が一切入っていない原生自然だ、というイメージもまた形づくられていくわけです。

さて、以上のことから何が見えてくるでしょうか。

それは「自然」の元々の意味は「自ずからなる」ことを意味しており、われわれのイメージする「自然」は、「nature(ネイチャー)」のことを指しているということ、そして先に見た、「大自然」のイメージは、ロマン主義の影響を受けたアメリカ的な自然観という形で、歴史的には最近になって現れたものだ、ということです。

2.自然保護の歴史

ここまでは、私たちの持つ「自然」のイメージとその概念の変遷について見てきました。ここからは、視点を変えて「自然保護」の歴史について見ていきたいと思います。

まず皆さんは、自然保護という考え方がどの時代からあるのか想像できるでしょうか。私たちが言うような意味での自然保護が出てくるのは、実は19世紀になってからです。

しかしそれ以前に自然保護のようなものがまったくなかったかというと、そうでもありません。例えばそれ以前にも、地元の領主が、シカ、ウサギなどの野生動物を保護するというような場合がありました。

ただ、保護することは同じであっても、意味合いはまったく異なりました。ヨーロッパではエリートや富裕層が紳士のたしなみとして狩猟を行っており、それは獲物がなくなると狩猟をする楽しみがなくなってしまうから保護をする、という趣旨のものだったからです。

その意味において、私たちが言うような意味での自然保護が出てくるのは、やはり19世紀になってからだと言えます。その中心はイギリスと北米だったのですが、これから見ていくように、両者ではそれぞれに異なる形で自然保護が発達していきました。

○イギリスの自然保護

まずイギリスの方ですが、イギリスでは、例えば1824年に動物愛護協会が設立されて、家畜動物(ウマなど)の待遇改善が問題とされました。また、例えば1889年に鳥類保護協会が設立され、野生動物の保護が訴えられましたが、これらはいずれも、「動物たちが可哀想なので、無闇に痛めつけたりしてはいけない」という趣旨のものです。

そしてもうひとつは、ナショナルトラストと呼ばれるものです。それは古き良き時代の田園風景などを、土地を囲い込むことによって開発から保護するといったものです。

○アメリカ(北米)の自然保護

次に、北米の事例を見ていきますが、その代表的なものは国立公園です。国立公園とは、国が特定地域を保護区に指定することで優れた景観を保護するというものですが、歴史的には1872年に、世界初の国立公園と呼ばれる、イエローストーン国立公園が設立されています。

イギリスのナショナルトラストとの違いは何でしょうか。ナショナルトラストが保護の対象としたのは、田園風景ですので、そこで想定されているのは、人間が造り出した古き良き時代の景観ということになると思います。

これに対して国立公園が保護の対象としているのは、人の手が入っていない自然です。人の手が入っていないということに意味があって、そうした意味での貴重な自然そのものを保存することを目的としている点が異なるのです。

北米では、とにかく自然保護運動が、こうした、人の手が入っていない自然、「原生自然の保存」という形で展開されました。20世紀になって、セオドア・ルーズベルトと、フランクリン・ルーズベルトという、2人の大統領が出てくるのですが、この時代に国立公園が数多く誕生します。

そして今では環境団体として知られている、シエラ・クラブ、オーデュポン協会、ウィルダネス協会といった名だたる自然保護団体が続々と誕生していくのです。

北米、つまりアメリカでは自然保護は、「人の手が入っていないからこそ素晴らしい自然を、人の手が入っていない状態に維持するために保存すべき」という思想のもとで展開されました。

実はこれが、とてもアメリカ的だと言えるのですが、なぜ北米では、自然保護思想がこのように「原生自然の保存」という形で展開されたのでしょうか。次にこのことを考えてみましょう。

3.対立する2つの自然観--「開拓者としてのアメリカ」と「原生自然に包まれたアメリカ」

ここまでは、自然保護の歴史を概観し、北米、アメリカでは、原生自然の保存という形で自然保護思想が発達したということについて見てきました。ここからは、その背景にあった歴史的な事情について見ていきたいと思います。

○簡単なアメリカの歴史

この話をするためには、北米の自然保護思想の母体となったアメリカ合衆国の簡単な歴史について、あらかじめイメージを持っておいてもらう必要があります。とはいえ、とりあえず以下のような大雑把なもので構いません。

1492年:アメリカの発見

1607年:はじめての植民地都市

1775~83年:アメリカ独立戦争(13州の独立)

1861~65 南北戦争(63年奴隷解放宣言)

1869年:大陸横断鉄道

1890年 連邦政府による宣言「もはやフロンティアは消滅した」

(およそ100年で西部に到達。フロンティアの消滅とともに自然保護団体が現れている)

1892年:シエラ・クラブ設立、1905年:オーデュポン協会発足

まず、1492年の「アメリカの発見」、ということですが、これはヨーロッパ人が新大陸を「発見」したという意味です。皆さんもご存じのように人類そのものはずっと北米で生活していましたが、そこにヨーロッパ人が入植していくことになります。

次に1607年に「はじめての植民地都市」が建設されるということなので、このときまでに、すでに100年がたっています。またアメリカ独立戦争が1775~83年なので、東海岸の植民地都市がイギリスと独立戦争を行うまでに、さらに200年近くかかったということが分かると思います。

それからさらに100年のあいだに、南北戦争があったり、大陸横断鉄道ができるなどして、19世紀末になって連邦政府から「もはやフロンティアは消滅した」という宣言が出されることになります。そしてこの頃ちょうど、保存の運動が始まったり、先に見た自然保護団体が続々とでてくることになるわけです。

○膨張するアメリカ合衆国

19世紀の100年の間に、アメリカ合衆国はとにかく膨張しました。

これは、そのことがよく分かる地図です。ちなみに東海岸沿いの薄い緑色の部分が、独立戦争を闘った13州の範囲です。逆に言うと、この部分だけが当時のアメリカ合衆国だったわけで、その西側には野生動物やネイテイティブアメリカンが生活する世界がずっと広がっていたわけです。

しかもこの色分けの内実を見てみますと、イギリスより割譲、フランスより買収、併合、といった文言が続いているのがわかると思います。

そしてこのことが何を意味しているかというと、野生動物とネイティブアメリカンが生活していた広大な世界を、ヨーロッパ人が自分たちの都合で線を引いて、その枠内を取り合ったり売買していたこと、そしてそうした戦争や交渉を通じて、独立から100年のあいだに、いまのアメリカ合衆国ができあがっていったということです。

ここで、先の年表をもう一度眺めてみましょう。

1492年:アメリカの発見、1607年:はじめての植民地都市

1775~83年:アメリカ独立戦争(13州の独立)

1861~65 南北戦争(63年奴隷解放宣言)、1869年:大陸横断鉄道

1890年 連邦政府による宣言「もはやフロンティアは消滅した」

(およそ100年で西部に到達。フロンティアの消滅とともに自然保護団体が現れている)

1892年:シエラ・クラブ設立、1905年:オーデュポン協会発足

以上のことを踏まえると、この年表も違って見えると思います。例えば、1869年の大陸横断鉄道が何を意味したのか想像してみてください。アメリカ合衆国は国際法上合法的に西海岸までの土地を領土にした後、開拓者が続々と西部に移住していきます。移住者はそこで新しく街をつくり、教会を作り、畑を作りました。いわゆる西部劇の世界が各地に広がっていきます。

このことは、元々住んでいたネイティブアメリカンの人たちにとっては、どんどん土地を追われていくことを意味していました。そして1840年代にはカリフォルニアで金の鉱脈が見つかったということで、一攫千金を狙った人々が西海岸に押し寄せます。

大陸横断鉄道ができる前は、人々の交通手段は馬車でした。東西を結ぶ鉄道ができたということは、それによって桁違いの人間や物資を輸送することができるようになったということを意味しています。「もはやフロンティアは消滅した」というのは、こうして工場や都市や資本主義といった近代的な世界が、ついにアメリカ全土に広がっていくということ意味しているのです。

ただし、本題はここからです。こうした歴史を持つ北米の人々には、実は対立する2つの自然観がありました。そしてそれらのせめぎ合いが生じていたと言われているからです。

○開拓者としてのアメリカ

そのひとつは、「開拓者精神」と呼ばれるものです。まずはこの絵を見てください。何が描かれているでしょうか。

まずは下段を見てください。右には畑を耕す人々が、中央には農具を持って移動する人々が、左には追い立てられるネイティブアメリカンや野生動物が描かれています。今度は中央の左側から見ていくと、バッファローを負うネイティブアメリカン、奥には幌馬車で進む開拓者の姿、そして中央には、一番目立つ女神が、よく見ると電線を引っ張って、その後を鉄道を導いているのが分かると思います。

この絵には、この「開拓者精神」としての自然観が反映されていると考えることができます。

例えば開拓民だったアメリカ人にとって、自然とは長年住み続けた土地ではなく、町や家族を守るために、打ち勝ち、克服すべき対象でした。開拓は命がけで、実際多くの人が命を落としたでしょう。幌馬車に乗って移住し、過酷な自然と向き合いながら農地を開拓し、街が軌道に乗るまで多くの努力と忍耐を必要としました。こうした人々にとって、自然とは文明の光が届かない荒野そのものだったわけです。

ちなみにこの絵は、ジョン・ガスト(John Gast)という人が書いた「アメリカの進歩」(American Progress,1872)というタイトルの絵なのですが、当時のアメリカ社会を包んでいた、マニフェストデスティニーと呼ばれる思想を象徴するものとしても良く取りあげられます。

それは、未開の地や野蛮人とされるネイティブアメリカンを文明化していくことは、神の意思を代弁することであるという思想で、ここから開拓は、単に自分たちの生活のためだけではなくて、同時にアメリカ合衆国という国家のため、さらには人類そのものの使命であるという意識のもとで行われていたということが分かると思います。

○原生自然に対する憧れ

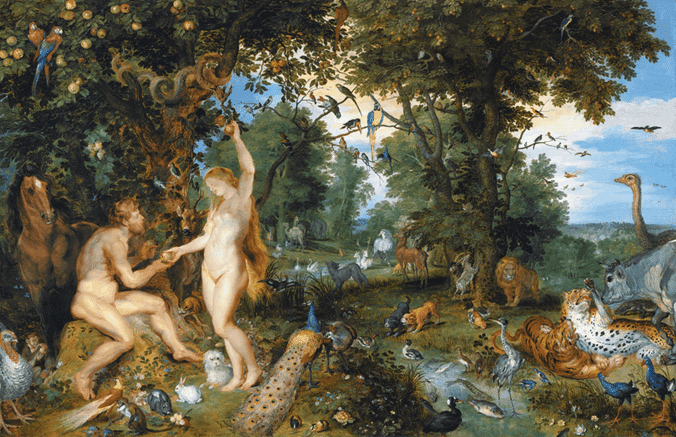

これに対して、もうひとつの自然観は、「原生自然に対する憧れ」、とよべるものです。こちらの絵は、最初に皆さんにお見せしたものですが、改めて、どのようなものが描かれているのかを考えてみてください。

この絵は、アルバート・ビアスタッド(Albert Bierstadt)という人が描いた「シエラ・ネバタ」(Sierra Nevada, 1871-1873)という絵なのですが、もし、開拓者精神のみであれば、この人間も文明も欠如した風景は、荒野でしかありません。しかし画家がここに描きたかったものは荒野ではないものです。それは雄大な原生自然の美しさに他なりません。

この「原生自然への憧れ」は、開拓者精神の後になって出てくるものですが、一言で表現するなら、「フロンティアが失われていく中で、息苦しい都会での生活を忘れ、壮大な自然やネイティブアメリカンの中に、失われた古き良きものを見出したいという思い」、と言えると思います。

ここで、この講座の第1部で、ロマン主義について触れたのを思いだして下さい。

アメリカという世界が拡大した19世紀、ちょうどヨーロッパではロマン主義が流行していました。それは、理性や合理性を強調する啓蒙主義に対する反発から、人間性の可能性、理性では捉えきれない感情や感性を尊重する思想的・芸術的運動として展開されていました。

それが北米においては、雄大な自然に対する神秘的な関わりという形で展開されていくことになります。そして原生自然への憧れを象徴する芸術作品などがこの頃盛んに描かれ、先の絵もその一枚だと言えるということなのです。

○ロマン主義とアメリカの自然文学

この精神についてもう少し追ってみましょう。

「原生自然への憧れ」を、文学的に表現した人物として、ラルフ・ワルド・エマソン(Ralph Waldo Emerson)という人物がいます。もともとは牧師でしたが、格式を重んじる教会と決別し、その後感性的に捉えられる自然、情緒的な自然、神秘的な自然の美を追究して、多くのエッセイを残したことで知られています。

例えば「自然」(Nature, 1844)というエッセイには次のような一節が出てきます。

「森の入り口に来ると、驚きに襲われた世俗の人間は、大きいとか小さいとか、賢いとか愚かだなどという都会じこみのものさしを捨てずにはいられなくなる。こういう聖域に足を踏みいれると、習慣というナップサック(背嚢)が、とたんに背中から落ちる。ここには、われわれの宗教を恥じいらせてしまうほどの神々しさがあり、われわれの英雄たちの声望を曇らせてしまうほどの真実味がある。」

想像できますか。都会での生活に疲れた人間が、雄大な自然に触れることではっとさせられる姿を情緒的に描いていることが分かると思います。

もう一人、紹介させてもらいましょう。それはヘンリー・デイヴィッド・ソロー(Henry David Thoreau)という人物で、この人はもともと実業家の家に生まれましたが、青年時代にエマソンの自宅に出入りするようになり、後年人里を離れたウォールデンの森で自ら小屋を建て、そこで自給自足の生活を試みた人物です。

ソローのテーマは一言で言えば「文明社会への問い」というものでしょう。彼によれば、当時の都市部の人間の生き方は、人間本来の生き方からすれば逆立ちしたようなものであって、文明的と思い込んでいるものからむしろ距離を取り、自然の中で慎ましく、質素ではあるが高貴に、本当の意味で豊かに生きることを追究した人物と言えると思います。

彼の著作を見てみましょう。『森の生活』には、例えば次のような一節があります。

「たいていの人は、比較的自由なこの国に住みながら、単なる無知と誤解から、しなくてもいい心配や余計な重労働にわずらわされて、人生のしばらしい果実を摘み取ることができないでいる。……働きづめの人間は、毎日を心から誠実に生きる暇など持たない。他人と男らしくつきあっていくゆとりもない。それでは労働の市場価値がさがってしまう。機械になる時間しかないのだ。」

「ときどき不思議に思うのだが、われわれは黒人奴隷制度と呼ばれる、野蛮とはいえ、北部ではやや縁の遠い人間の苦役のことが気がかりでならないほど……おめでたくできているらしい。南部にいる奴隷監督にはやりきれないが、北部にいるのはもっとやりきれない。いちばんやりきれないのは、自分自身を奴隷にしている奴隷監督がいることだ。」

何を言っているのかわかるでしょうか。アメリカでは南北戦争がありましたが、そのひとつの背景となったのは、工業化した北部と、奴隷制を前提に農業が発達した南部との確執でした。

ソローは北部の人間ですので、南部の奴隷制を皮肉りつつ、いやいや南部の奴隷制を批判しているわれわれ自身が、実は奴隷になっている、しかもそれは、都会人特有のつまらない悩みにあくせくしているだけで、人生の本当に大事なことを見失い、その姿はまるで自分自身を奴隷にする奴隷監のようだと言っているわけです。

次の一節を見てみましょう。

「こうして私は、5年以上も手を使った労働だけで生活した結果、1年間におよそ6週間働けば、生活費を全部まかなえることを知った。また、夏の大部分と冬の全部を自由にそっくり研究にあてることができた。」

「要するに、われわれが簡潔に、また賢明に暮らす気になれば、この地上で自分の身を養っていくことは苦痛であるどころか気晴らしにすぎないことを、私は信念と経験に照らして確信している。」

彼の主張が実際問題として、本当なのかは分かりませんが、要するに生きるために本当に必要なことは、私たちが思っているほど多くはない、無駄なことに囚われる都会での生活よりも、生きることの原点に立ち返ることで、人生に本当に大事なことを実践することができると言っているのです。

次の一言も興味深いと思います。

「もしわれわれが真にインディアン的、植物的、磁力的、あるいは自然的な手段で人類を立派に蘇生させようと思うなら、まずわれわれ自身が「自然」そのもののように単純かつ健康になり、ひたいに垂れ込める悪運を払いのけ、少しは毛穴から生命を吸収するようにしようではないか。」

表現はわかりにくいですが、人生の大事なことについて言えば、偉そうな白人たちよりも、ネイティブアメリカンの方がずっとそれをよく理解しているし、それを実践していると言いたいのです。

これはネイティブアメリカンを野蛮人と規定し、彼らを文明化してあげることこそが人類の使命と考える「マニフェストデスティニー」の思想からすると、まったく逆の発想だと思います。当時は非常に斬新な発想だったのではないでしょうか。

ソローはアメリカの自然を愛しました。原生自然への憧れは、単に「大自然」が素晴らしいということだけでなくて、そこから人生の大切なものを思いださせ、近代社会に生きる人々の生き方、あり方を問い直すきっかけを与えてくれるかけがえのないものとして、人々に理解されていたのです。

4.まとめ――2つの自然観の葛藤がもたらしたもの

以上を通じて、「開拓者精神」と「原生自然への憧れ」に由来する、対立した2つの自然観についてみてきましたが、ここから何が見えてくるでしょうか。

私はここに、アメリカ(北米)に移り住んだ人々が培ってきた自然や自然保護に関わる特殊な感情を感じ取ることができると思います。それは、移民の国家として始まり、原生自然と闘い、むしろそれを破壊することによって自らの国家を発展させてきた彼らが、「もはやフロンティアは消滅した」という形で、ある段階に達したとき、それを徹底的に破壊してきた人間だからこそ、それがどれだけかけがえのないものだったの理解できるようになったこと、そしてそれゆえに、今度はそれを徹底して守り保存したいと考えるようになったという、とても人間的な感情の機微なのです。

そしてそれが19世紀末から1940年代にかけて、国立公園の設置、大規模自然保護団体の形成など、自然保護運動の展開につながって行くことになったのです。

いかがでしたでしょうか。

この講座では、自然保護の歴史を概観して、動物愛護や田園風景の保護に向かったイギリスとは異なり、アメリカ(北米)では、人の手の入っていない自然にこだわり、それを人の手の入っていない状態として維持することこそ最高の自然保護だと考えるようになった理由を探ってきました。

そしてそこには、こうしたアメリカ(北米)特有の歴史的経緯を複雑な感情の問題があった、ということについてみてきました。次回は、このつづきとして、原生自然の保存を含む自然保護思想がその後どうなっていくのかについて見ていきたいと思います。