色覚検査復活に賛成ですか?反対ですか?

お盆休暇明けの1週間がまたスタート!

急にエンジンフルスロットルにすると、

体に支障が出るかもしれないので

スロースタートで

徐々に温めていきたいですね。

共育LIBRARYへようこそおいでくださいました✨

教育、人間、人生など、様々な「知恵」や「情報」が詰まった図書館のような、皆さんがくつろぎ、人生の「気付き」を得たり、知的好奇心を満たしたりできる居場所を目指しています😌

どうぞ、ごゆるりとお過ごしください。

共育LIBRARYりょーやん、元教師です。

今週の「お品書き」です🎵

📘今週のLIBRARYのラインナップ📗

(2024.8.19~8.25)

📒→全員最後まで読める記事

📓→メンバー以外は途中まで読める記事

【月曜日】

📒色覚検査復活に賛成ですか?反対ですか?

【火曜日】

📒㊗️1周年!1年の振り返りとこれから

【水曜日】

📓ゲームはなぜここまで批判されるのか?

【木曜日】

📒文科省の8.8%にモノ申す!

【金曜日】

📓障害は人ではなく社会の側にある

【土曜日】

📓世の中は皆、「切り抜き動画」なり。

📒予防が最大の防御。2大サイレントキラーが1つを語る。

【日曜日】

📒共同運営マガジン記事紹介

読みたい記事があれば、

是非、LIBRARYにお越しくださいね✨

「色弱」

という言葉を

ご存知の方はどれぐらいいるでしょうか。

この言葉は、

むしろ年代が上の人ほど

知っている言葉かもしれません。

なぜなら、

2002年までは

全国の小学校の4年生に、

色覚検査を行うことが義務づけられていたからです。

記憶にはない人も、

その年代までの人は

おそらく受けているはずです。

逆に、

多様性が認められる

新しい世代であるほど

色弱を知らない人が多くなっているかもしれません。

今回はそのような、

「色」

にまつわる困難さを抱える症状を

メインに扱っていきます。

何かの役に立つものがあれば、

幸いです。

色弱はどれぐらいいるの?

学校からは検査項目がなくなったとはいえ、

学校の教員は色弱は知っていると思います。

なぜなら、

どの教科書の指導書にも

色弱の子どもに気を付けるために、

板書に使うチョークの注意点が載っているからです。

そんな色弱を抱える人は、

日本人男性であれば5%、

女性であれば0.2%

の割合で存在すると言われています。

子どもも同じです。

よって、クラスに1~2人存在することになります。

男性の方が多いのは、

染色体の問題です。

色弱の遺伝子であるX染色体が

1つでも色弱が発動するのが男性。

XX2つが揃わなければならないのが

女性です。

血液型で言えば、

OOでしかO型が発現しません。

OOの組み合わせでしか発現しないのが女性であり、

AOなどの組み合わせでも、

O型が発現するようになっているのが、

男性というイメージでしょうか。

ちなみに、

ヨーロッパの白人男性の約8%が色弱で、

北欧、フランスに絞ると、

白人男性の約10%が色弱と言われています。

白人の方が多いのですね。

ではもともと行われていた検査は、

なぜ廃止になったのでしょうか。

その理由が、

「差別を助長するから」

というものです。

実は、当時は、

色弱が発覚すると、

そのレベルによっては選択できない職業が

存在していたのです。

医者やパイロットなどですね。

ここからは、具体的に

どのような困難を抱えがちなのかを

解説していきます。

色弱の人が抱える困難

教室の授業で、

色弱児に対して最も気を付けることは、

「黒板に赤色のチョークを使わない」

ということです。

正確には、

黒板は黒ではなく、

深緑に近い色なのですが、

それに赤色のチョークで書くと、

色弱の子は文字が見えないと言われます。

他にも色弱で困難を抱える場面は

様々あげられています。

ユニフォームの色が敵と味方と同じに見え、

味方にパスをしてしまうこともあります。

都道府県が色分けされている地図でも、

県境の境界線がしっかり描かれていないと、

色の識別で境を見分けることができません。

味の違いを色で表しているお菓子の袋は、

見た目からでは分からないかもしれません。

赤と黒の色が同じようにに見える場合は、

丸付けや正しい答えを書いてある

「赤」の部分が、

分かりづらいかもしれません。

よって、

提示する色の組み合わせを

様々工夫する必要があります。

よく言われるNGのペアは、

水色ーピンクー灰色の組み合わせや、

薄橙ー黄緑の組み合わせ、

赤ー緑の組み合わせなどでしょうか。

また、

先生が丸付けや朱書きしたものが分かるように、

ペンの太さを変えるということも大切です。

線が太いと、

明らかに自分が書いたものでないと分かります。

また、

色鉛筆とか、

絵具のパレットとかにも、

文字で何色かを明記しておいたり、

パレットの部屋を何色か固定し、

文字で書いておくという工夫もできます。

ただ、これは、

色弱と知っていた場合にできる配慮。

現状の学校では、

配慮は行われているのでしょうか。

色弱の子の現状

教室の子どもの中で、

色弱の子が配慮されているかと言われれば、

されているとも言えるし、

されていないとも言えます。

黒板に使うチョークの色を気を付けたり、

朱書きのペンを太くすることは簡単にできます。

ただ、如何せん、

どの子どもに色弱があって、

その子どもにないのかが分からなければ、

支援をきめ細かくすることは難しいです。

例えば、

体育の授業で、

ユニフォームの違いが分からず、

敵チームにパスをすることによって、

体育の成績が低下するかもしれません。

筆者も、

なかなか色弱の子を見つけることは難しかった。

「この子はそうかも?」

と思ったときは、

図工の色塗りの時です。

最も違和感を感じるのは、

人間の肌を塗る時の色です。

見本の薄い肌色を、

スモールステップで、

絵の具を出す量まで指定。

合格不合格を出して、

明確にインプットしたとしても、

いざ一人で塗らせてみると、

すごい濃さで塗る子どもが数人いたりします。

中でも、

肌色を緑っぽく塗る子どもは、

「これは色弱かもな」と感じるときがありました。

そういった子どもは、

個人懇談会のときに

それとなく伝えていました。

しかし、

学年が変わるごとの引継ぎで、

「色弱であるかも」という記述を

筆者は見たことがありません。

発達障害特性、

アレルギー、

持病、

経済的な保護を受けているか、

家族の複雑な事情、

過去に誰とトラブルになったことがあるか、

などなどの情報はありますが、

色弱についてはほとんどです。

現在の子どもは、

配慮を気にする視点が複数あるので、

先生方の頭から外れてしまっているのかもしれませんね。

色覚検査は復活すべきか?

筆者は、

色覚検査は復活してもいいのではと思います。

以前のように、

強制的に受けさせて、

結果をつきつけられるような形ではなく、

例えば、

小学校にあがるときの

就学時検診のときに、

さらっと行うのです。

そして、

疑いがあった場合は、

その旨を保護者に伝える。

そこから病院に行くかは、

保護者が決めればよいこと。

そして、

検査をして結果が分かったとしても、

学校に伝えるかどうかは、

保護者と本人が相談して決めればよいことです。

今は、多様性が認められる時代で、

合理的配慮が義務化されているのですから、

配慮を求めることは当然の権利です。

職業選択に関しても、

大分問題はなくなっているそうですが、

心配ならば、

進路選択時には情報を隠してほしいことを、

学校に伝えることも「合理的配慮」です。

これだけ「多様性」と唱えられており、

LGBTQや発達障害のことも言われているのですから、

色弱の子だけ主張できないのもおかしな話です。

学校に検査が復活しないとしても、

何か違和感を感じたら、

病院に検査に行ったとしても、

損をすることはないかなと思います。

色弱は本当に「弱」なのか?

色弱は5%いるのですから、

大人の中にもたくさんいます。

例えば、メディアにもよく出る

ひろゆきなんかもそうです。

彼は、人と見え方が違うと言っていますが、

「色弱は本当に『弱い』のかは疑問に思っている」

と言います。

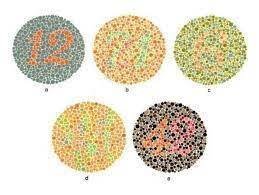

色覚検査は

以下のようなパネルを使って行うのですが、

彼には、色の違いがより明確に見えすぎて、

赤と橙と同じ色のグループとして知覚できないのだそうです。

つまり、

常人よりも色の違いが見えすぎるのです。

色覚異常なんて言い方をしますが、

そもそも「異常」という言葉は、

学術的には4つの意味合いをもっています。

所属する社会に適応しているのが正常で、

円滑に営めないのを異常とする基準。

道徳、規律的なものから外れたものを

異常とする基準。

統計的平均値に近い状態を正常、

偏りの大きいものを異常とする基準。

精神医学的な判断にもとづいて、

病理的に判断する異常の基準。

平均から外れたものを異常とするなら、

天才も異常なわけです。

よって、色覚異常は、

人よりも見えすぎていても異常と定義されます。

ある研究では、

色弱のサルはそうでないサルに比べ、

薄暗い場所でより多くの昆虫を採ることが分かっています。

よって、

ある種才能であるとも言えます。

色を見分ける力が

劣っているわけではないことを

しっかり覚えておきたいですね。

まとめ

筆者がかつて学年主任のときに、

一緒に学年を汲んだ

優秀な20代の後輩がいました。

2年目で体育主任、

3年目で学芸会主任など、

学校の超重要ポジションを任されていた子です。

6年目には学年主任になっていました。

非常にきっちりしていて、

きめ細かく丁寧な子なのですが、

ふとした時に、

「僕、多分色をあまり見分けられないですよ」

と言ってきたことがあり、

身近にいるんだなと思ったことがあります。

サッカーでも

海外遠征に行っていたほどの子なので、

スポーツもうまく適合しながらやっていたのでしょう。

きめ細かく見えることが、

逆に強みになっていたのかもしれませんね。

この記事の内容が少しでも「よかった」「ためになった」と思われた方は、「スキ」や「フォロー」をしてくださるとうれしいです!

「コメント」も残してくださると有難いです!コメントを読んだ方々が、より教育についての知見が深めることができる図書館でありたいと思います。

いつもいつも、最後まで読んでくださり本当にありがとうございます!

明日の記事は、

📒㊗️1周年!1年の振り返りとこれから

です。

noteを始めてついに1周年!

この1年間の振り返りと

これからの在り方について

いくつかのことをお伝えてしていきます。

皆さんの今日・明日がよき1日でありますように😊

Xのアカウント ↓ ↓

共育LIBRARYりょーやん元教師

📘今週のLIBRARYのラインナップ📗

(2024.8.19~8.25)

📒→全員最後まで読める記事

📓→メンバー以外は途中まで読める記事

【月曜日】

📒色覚検査復活に賛成ですか?反対ですか?

【火曜日】

📒㊗️1周年!1年の振り返りとこれから

【水曜日】

📓ゲームはなぜここまで批判されるのか?

【木曜日】

📒文科省の8.8%にモノ申す!

【金曜日】

📓障害は人ではなく社会の側にある

【土曜日】

📓世の中は皆、「切り抜き動画」なり。

📒予防が最大の防御。2大サイレントキラーが1つを語る。

【日曜日】

📒共同運営マガジン記事紹介