先生、将来の夢って必要ですか?

皆さん、日々のお仕事、お疲れ様です!

そして、記事を開いてくださりありがとうございます!

共育LIBRARYというブログを運営しているりょーやん、元教師です。

突然ですが・・・

みなさんは、子どもの頃に将来の夢がありましたか?

そして、今の仕事には、どのような理由で就くことにしましたか?

子どもの頃に描いていた将来の夢が、現在の仕事に直結している人は、案外少ないのではないでしょうか。もちろん、直結する人もいると思います。

ただ、「大多数の人が結局はサラリーマンになる」という日本の実態が、少しずつ現代の子どもたちにも影響を与えている傾向を感じます。

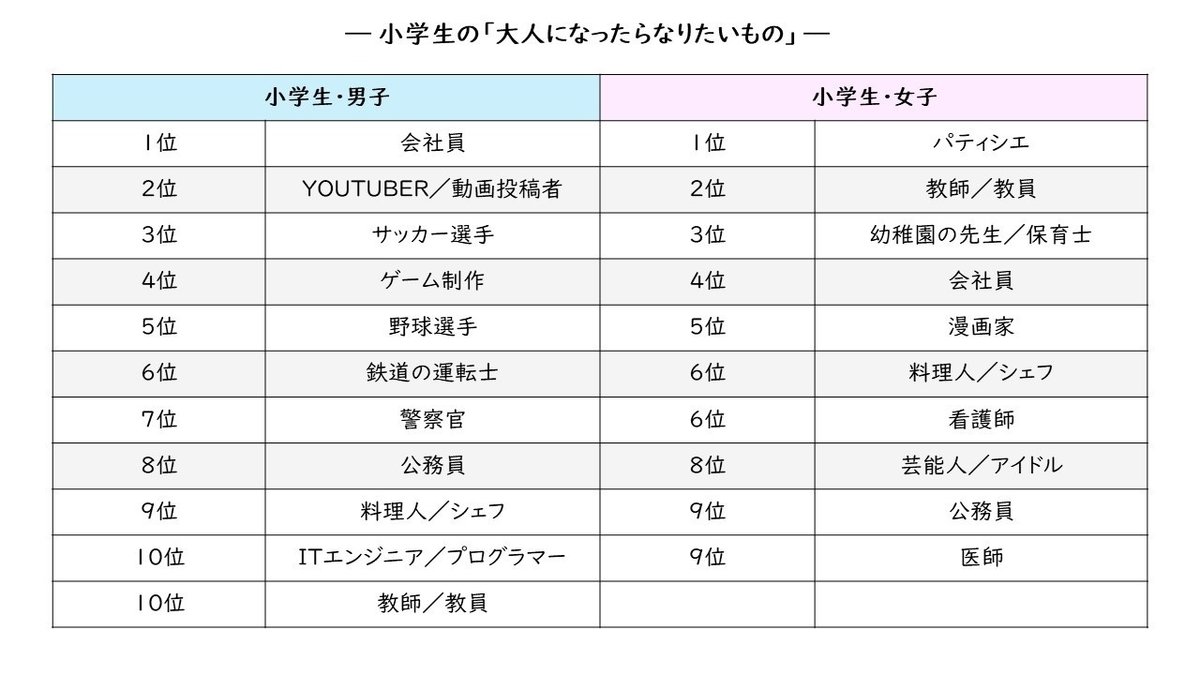

第一生命が行った全国の小学生・中学生を対象に行った、「大人になったらなりたいもの」ランキングの2020年の結果がこちらです。

「将来の夢が会社員って何だか寂しい・・・」と感じる人もいると思います。

その上で考えてみたい。そもそも、将来の夢を決める必要性はあるのでしょうか?

小学校教員時代、「将来の夢を決めた方がよい風潮」に疑問を感じていた筆者は、子どもたちに次のように伝えていました。

「今、将来の夢が決まっていないという人も不安に思う必要はありません。『夢』の形は1つじゃない。色々な決め方があるからです。」

そして、代表的な事例を挙げて、「自分のやりたいことを見つける方法」を授業にして伝えていました。ここでは、その内容をまとめていきます。

「我が子には将来の夢がないけれど大丈夫かな?」「自分にはやりたいことが見つからない」と考えている人にとって、少しでも「なるほど。そういう考え方もあるのか。」という気付きがあるようにしていきたいと思います。

是非、最後までご覧ください。

3つの『夢』の形

授業では、「夢の見つけ方」を3種類に分けて教えていました。

◆「自分の『好き』を生かす」(手塚治虫)

◆「『得意』なことから自分に合ったものを見つける」(中田敦彦)

◆「人から頼まれたことが生きがいになる」(坪内知佳)

この3つのことについて、スライドを入れながらも、(著作権の関係で本人の画像を使えない方もいますが)解説していけたらと思います。

🟧自分の「好き」を生かす

この代表例として挙げた人物は、手塚治虫です。

皆さんも知っての通り、手塚治虫は漫画界では神様のような存在です。

この方は戦時中を生きた人です。当時は、漫画なんて描いていようものなら、学校では殴られるのは当たり前、「非国民」と非難される風潮であったそうです。

「国が一団となって戦争のために日々生活しているのに、漫画を描いているとは何事だ!」ということでしょうね。

それでも、漫画を描くことが大好きだった手塚治虫さんは、漫画を描き続けたそうです。

漫画家が激務であることは、皆さんも耳にしたことがあると思います。本当に、「好き」な人でなければやっていけない職業なのでしょう。

その「好き」な人たちの中でも特別視される手塚治虫はやはり別格です。

例えばONE PIECEの作者、尾田栄一郎さんは1週間に19ページの原稿を描きます。

一方、手塚治虫はどうだったか。・・・なんと140ページです。如何に驚異的なスピードで描いていたかが分かるのではないでしょうか。

他にも手塚治虫が多くの尊敬を集めている実績に以下のようなものがあります。

1つの作品を描くだけでも、数年の月日が必要なはず。現代では、代表作が10作ある漫画家は極めてレアです。

つまり、手塚治虫は、幾つもの作品を同時並行で、描き続けていたのでしょう。

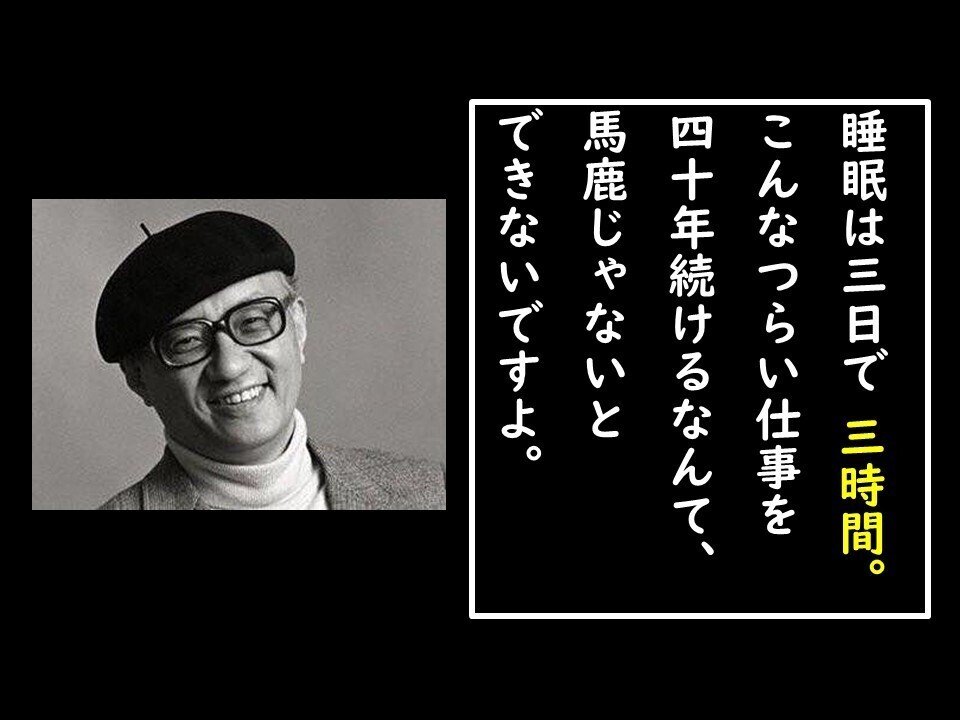

その手塚さんは、このような言葉を残しています。

手塚治虫が亡くなった時の最後の言葉は「鉛筆をくれ!」だったという話があります。自分の「好き」を実現できた漫画家だからこそ、ここまで夢を追い続けることができたのでしょうね。

🟧「得意」なことから自分に合ったものを見つける

今度は、自分の「好き」ではなく、「得意」から合う仕事を見つけた人物、中田敦彦さんです。

オリエンタルラジオのあっちゃん。YOUTUBERの中田敦彦ですね。

今でこそYOUTUBERというジャンルが最も前面に押し出されていますが、元々、お笑い芸人なのか、歌手なのか、コメンテーターなのか、YOUTUBERなのか、コロコロとやることが変わるので、定め切れない人という印象が強かったような気がします。

中田さんは、幼少期の頃から、時代によって目指すものが次々に変わっていく人生を送っています。

小学生時代はサッカー選手。しかし、周りのサッカーがうまい仲間を見て、サッカーではプロになれないと諦めます。

次は、中~高校時代。この時代は勉強に全てを注ぎ込み、その中でトップを目指していたそうです。

ただ、塾に行き、最上位クラスに行くと、「勉強が楽しくて仕方がない」「自分が難しいと感じる問題をいとも簡単にすらすら解いていく」学生たちを目にします。

その姿を見て、「このまま勉強の世界でがんばってもどこかで壁にぶつかるだろう」と諦めるのです。

そして、大学時代。以前から興味をもっていたお笑いの道に進むことを決意します。これが、時代の波にも乗ってヒットし、若くしてデビュー。当時は「武勇伝」というリズムネタでした。

ところが、オリエンタルラジオには、弱点があり、お笑い芸人の王道とも呼ばれる「漫才」や「大喜利」が全くといっていいほど面白くなかったのです。そのことは、ご自身が著書の中で語っています。

しかし、中田さんは、このように考えます。

そして、オリエンタルラジオの得意分野である「リズムネタ」や「音楽」を掛け合わせて、「PERFECT HUMAN」という1億5千万再生のコンテンツを生み出したのです。

その後、テレビ番組で岡田斗司夫さんから「自分は講演やプレゼンで誰かに負けたと思ったことは一度もない。でもあっちゃんには負けた!」という言葉を聞き、プレゼンが得意であることを自覚します。

その結果、YOUTUBERとしてデビューしたのです。

「この分野ならいけるか!?」とチャレンジし、「やっぱり駄目かも」を繰り返す。それでも「自分の得意は何か」を考え続け、「得意で勝負」し続けたからこそ、自分の「やりたいこと」を見つけることができた、という夢の形です。

中田敦彦さんの著書『天才の証明』の中で、非常に心に残っている言葉があります。それは、

「優れるな。異なれ。」

という言葉です。誰かに勝とうとするのではなく、人がやらないことをやれば、それは同じだけの希少価値を生みます。競争ではなく、多様化と共生。筆者の人生のテーマになっている指針です。

🟧人から頼まれたことが生きがいになる

最後は坪内知佳さん。この方も非常に面白い生き方をしている人です。

坪内さんは、女性です。その女性が、ほぼ男しかいない漁師集団の「船団長」という重役を引き受けるのです。しかも当時は24歳。24歳が50代、60代という職人気質の集団に、体当たりで様々な格闘を繰り広げていきます。

坪内さんが代表を務める「萩大島船団丸代表」は、萩大島という山口県の人口1000人未満の場所です。そこに次のような状態で流れ着いてきました。

通っていた大学は外国語大。漁業のことなど何も知らない坪内さんが、飲み会のノリで頼まれた「船団丸代表」を2つ返事でOKしてしまうのです。その理由を坪内さんは次のように語っています。

そして、若い感性と行動力で、お客様一人一人のリクエストに応じたオーダーメイドの「鮮魚BOX」という、単価の高い商品を創案し、それを販売して船団を復興させていくのです。

しかし、漁業組合というものは、仲介業者があり、そこにお金を払わなくてはいけません。

坪内さんは、それをすっ飛ばして、お客と直接やり取りをするという形態のビジネスを始めたので、周りは猛反発です。

そこで負けていないのが凄い。例えば、坪内さんと船団の方との言い合いはこのような形です。

そして、ついに、ビジネスの形を通し、萩大島船団丸と軌道に乗せるのです。

この「船団の復興」という仕事をこなしながらも、「会社の設立」「若者の支援」「全国での講演活動」という多岐に渡る役目を果たしていきます。母親もやりながら、です。

なぜここまで世のために動くことができるのでしょうか。

著書『荒れくれ漁師をたばねる力』の中で、坪内さんは次のように語っています。

今はドラマ化もし、かなりクローズアップされるようになりましたが、4~5年前はまだまだ荒波を躍進している最中でした。筆者も同年代のこの方に、どれほど勇気づけられたか知れません。

『荒れくれ漁師をたばねる力』を読んで、何度涙を流したか・・・。すみません、宣伝みたいになってしまいましたね笑

この坪内さんは「人から頼まれた仕事が、自分の生きがいになった」という人物です。

「人の役に立てる喜び自体を追う」という夢の形もあり得るのではないでしょうか。

「やりたいこと」より「なりたい自分」

「様々夢の形があるのは分かったけれど、どの人物も凄すぎてとても自分に当てはめて考えることができない・・・」という方も当然いると思います。

筆者が最も尊敬している中学校教師から、次のように教えてもらったことがあります。

「やりたいこと」より「なりたい自分」

今やりたいことが分からなくても、「なりたい自分」を考えていけば、将来、生きがいを見つけていくことができる、と。

なりたい自分の例としては、「人の役に立っている自分」「周囲が大好きな人たちに囲まれている自分」「第一線でバリバリ働いている自分」など様々な形があると思います。これなら、誰しもイメージができる可能性があります。

もし、それでも思いつかなければ、「なりたくない自分」を書き出してみるとよいです。そして、その逆を「なりたい自分像」に設定するのです。

そうすれば、「なりたい自分」になるためには、「この分野の勉強が必要だ」ということや、「常日頃から人を大切にする人間になる」ということ、「この高校に行くと選択肢が広がる」ということなど、現在すべきことが明確になっていくと思います。

そうやって「なりたい自分」を目指して積み重ねてきた経験は、どのような職業に就こうとも、どのような人間関係に囲まれようとも、必ず役に立つでしょう。

そこから、新たな「やりたいこと」が見つかっていくかもしれません。

まとめ

筆者が子どもの頃は、「自分の夢を決めて、それに向かってひたすら努力することが素晴らしい」というような風潮がありました。

しかし、「夢」をもつことの素晴らしさばかりを強調し、その夢が叶わなかったときには「諦めずに努力し続ける」という選択肢しか用意されていなかったのです。

いわば「夢を追い続けることの強制」です。

ただ、諦めずに続けて、結局好転できなかった人は苦しみ続けることになります。

だからこそ、もっと現実的に「将来の夢」や「夢をもつこと自体が正解なのか」と様々な選択肢を示しながら、子どもたちに伝えていく必要があると感じています。

将来の夢の形はそれぞれでいい。

幸福の形はそれぞれでいい。

その多様性を認めていくことが大事。

そう思います。ただ、考える材料や選択肢を提示して、「きっかけ」を与えることは必要だと思っているので、様々な経験を積ませてあげたいと思います。

これから、激動の社会を生きていく子どもたちに、少しでも多くの道を示し、1つでも何かの支援ができる大人であるために、できることを続けていきます。

この記事の内容が「よかった」「ためになった」と思われた方は、「スキ」や「フォロー」をしてくださるとうれしいです。

いつもながら長文になってしまう中、最後まで読んでくださり本当にありがとうございます!皆さんの今日・明日がよき1日でありますように😊