ピチカート・ファイヴについて思うこと。

さまざまな音楽に接してきたけれど、「いつ聴いても好きだ」と思える音楽との出会いはなかなかない。たいていは聴かない時期があったり、ある時ふと思い出して猛烈に聴いたり。

ピチカート・ファイヴは数少ない「いつ聴いても好きだ」と思えるグループのひとつ。ただピチカートをちゃんと聴くようになったのは1年前のことだったりする。出会ったのは子どもの頃だけど。

今から20年ほど前、毎朝見ていたテレビ番組のスピンオフのような新番組が始まった。その主題歌がぼくは好きだった。

当時は何の意識もしていなかったけれど、その歌はぼくの脳みその奥深くに刷り込まれていたらしい。

そして1年前の秋。ふとその歌がラジオから流れて来た。懐かしいメロディになぜかえらく興奮した思い出がある。ぼくは急いでCDを買いに行った。

「東京は夜の七時」

東京という街をここまで煌びやかに、切なく歌った曲は他にない。よく考えるとあの番組にはいささか不釣り合いだったようにも思えるのだけど、兎にも角にもこの曲には思い出がある。

ピチカート・ファイヴを紹介する時、必ず使われている言葉が「お洒落な音楽」だと思う。

しかし、ピチカートが真っ直ぐにお洒落な音楽を奏でていたのはある一定の時期だけで、実際は同時期に活躍していた他のグループの方がお洒落な音楽を奏でていたように思う。ブリッジとかラヴ・タンバリンズとか。

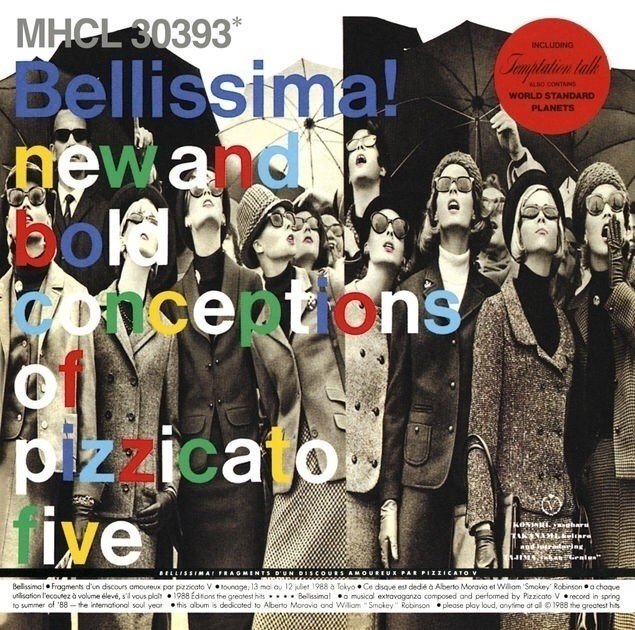

そもそもファーストアルバム「カップルズ」、オリジナルラヴの田島貴男を2代目ヴォーカリストとした「ベリッシマ」からの3枚はポップでありながらも、実験的な作品が並んでいたように感じていて、そこでの実験が野宮真貴加入後のピチカートの下地を作ったはず。

ピチカートが野宮真貴というポップアイコンを全面に押し出してポップ路線を歩んでいたのは1995年の「ロマンティーク'96」くらいまでだと思っていて、そこから次第にソングライター小西康陽のペシミスティックな世界観を強めたグループへと変化していった。

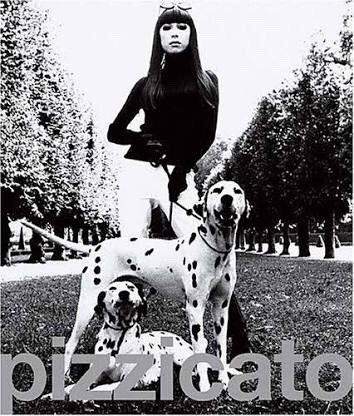

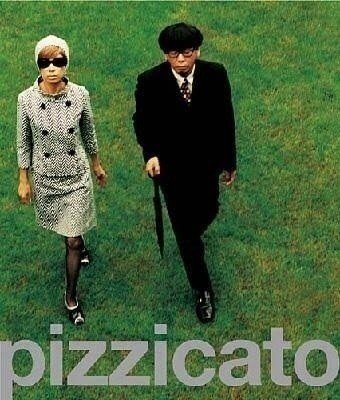

ジャケットやアーティスト写真には解散までずっとお洒落な要素は備わっていたけれど。

1998年リリース「プレイガール・プレイボーイ」のラストに置かれた3曲を聴けば、お洒落でもキュートでもない、非常にペシミスティックで死の香りが漂う独特の世界観に驚くはず。それは次作「ピチカート・ファイヴ」でも全面に押し出されていて、その時期こそ個人的にピチカート・ファイヴで最も聴かれるべき時期だと考えている。

「わたし」でも「あたし」でもなく「ぼく」と野宮さんに歌わせた小西さん。そこにはもはやポップアイコンとしての野宮真貴の姿はなかったように思う。

2001年元日リリースの「さ・え・ら ジャポン」には前作までのペシミスティックな路線を一切排除した、テレビのバラエティ番組のように多種多様な音楽が詰め込まれている。

ほぼ全曲のヴォーカルをゲストミュージシャンが担当していて、野宮真貴という存在すら霞んでしまうような作品。しかし、それでもピチカート・ファイヴというグループとしての個性が感じられるのはソングライターでもあり、編集能力に長けた小西康陽というアーティストの感性によるものだろう。

そして「さ・え・ら ジャポン」がピチカート・ファイヴのラストアルバムになった。

「『人生は悲しいことばかりだけれど、せめて音楽だけはハッピーに』という定義を掲げて、良質なレコードを作るべく涙ぐましいまでの努力をしていたバンドだった。勢いでやったことなんて、ほとんどなかった」-小西康陽 2016年。

1年前、最初の「dis-covered」を終えて次の展開を模索していた自分の前にふと現れたピチカート・ファイヴ。

まずはシングルコレクションを買い、そこから文字通りCDをDVDを果てはアナログ盤をも買い続ける日々を過ごした。ピチカートの作品は現在ほぼ全作品が廃盤となっているので、買い揃えるのはなかなか大変だったけど。

とにかく彼らの音楽、アートワーク、発言全てに魅了されてしまった。特に「ピチカート・ファイヴ」からシングル「東京の合唱」を経て「さ・え・ら ジャポン」へと至る、そのあまりにも刺激的な変遷にとてつもなく大きな影響を受けた。

そしてふと「dis-covered」で彼らからの影響を形としてみたい。実践してみたい。そんな風に思った。

だから「dis-covered」が続いたのはピチカート・ファイヴのおかげ、と言っても過言ではない。

何を隠そう、まもなく開催のVol.3のテーマは”ぼくにとっての「さ・え・ら ジャポン」”ですから。

#ピチカートファイヴ #ピチカート #pizzicato #野宮真貴 #小西康陽 #渋谷系 #音楽 #東京 #ウゴウゴルーガ