中央アジアと脱炭素で連携:新枠組でロシア・中国に対抗・・・できるの??

本日は、久々にマニアックなニュースをピックアップしてみる。「中央アジア」に関するニュースである。

・・・というと、ほとんどの人は興味を持たないであろうけれど(笑)、マニアックな視点を分かりやすく掘り下げて、初心者の方にも世界情勢の見通しを良くする試みなので、ぜひお読みください!

中央アジアと脱炭素で連携、新枠組み創設

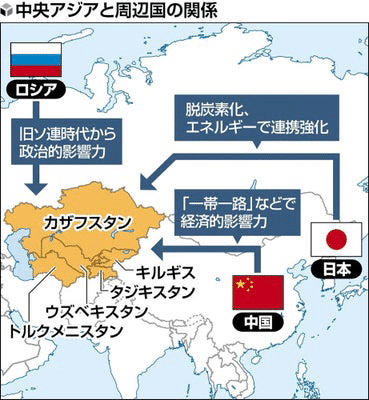

上記報道によると、日本と中央アジア五カ国が、脱炭素化やエネルギー分野で連携を強化する。その名は、「中央アジア+日本対話・経済エネルギー対話」。

以下、報道より。

日本企業の技術や金融機関の融資を活用して、5か国で脱炭素化に向けた事業の創設を目指すことでも一致する見通しだ。太陽光や風力など再生可能エネルギーを活用した発電所の新設や火力発電所の運転を高効率化する設備の導入、水素・アンモニアの活用などを想定している。

旧ソ連圏の5か国は欧州とアジアを結ぶ要衝にあり、原油や天然ガス、銅、希少金属などの鉱物資源に恵まれている。ロシアは各国を「勢力圏」とみて政治的な影響力を及ぼしている。

隣接する中国も巨大経済圏構想「一帯一路」の要衝と位置づけ、5月には中国と5か国が2年に1度のサミットを開く「中国・中央アジアサミット・メカニズム」を発足させ、交流促進を図っている。

こうした中、日本は優れた環境技術を通じて5か国との関係を強化し、中露との差別化を図る。ウクライナに侵略したロシアでの事業から撤退した日本企業は、成長が期待できる中央アジアに商機を見いだしている。政府レベルで連携を深めることで、企業のさらなる進出や投資を後押しすることにもつなげたい考えだ。

中央アジアと聞いて、ピンとくる人は少ないだろう。けれども、結論から言うと、日本外交地味に頑張っている、という話なので、興味をもっていただけたらと思う。

以下の五つのポイントに分けて、順に解説していく。

①火力発電所の効率化の設備導入

②水素・アンモニアの活用

③中央アジア五カ国は天然資源の宝庫である

④かつてロシアの勢力圏であったが、いまは中国が勢力圏に組み入れようとしている

⑤ロシア事業から撤退した日本企業が中央アジアに商機を見出している

①火力発電所の効率化の設備導入を目指す

いわゆる「SDGs」的に、日本の火力発電は欧州において評判が悪い。「火力発電なんて、気候変動を促進させる悪の設備だ!」というのが、彼らの考えである。

他方、世界を見回せば、新興国は急増する電力消費をまかなうため、火力発電所をバンバン新設している。火力発電所の需要は高いのだ。

そういう世界情勢であるにも関わらず、日本は欧州からがんじがらめにされて動けない。その隙をついて、中国が質の悪い火力発電を大量に輸出しているというのが、大まかな流れである。

だがはっきり言って、日本の火力発電は、きわめて優れている。CO2ニュートラルを目指すうえで、現実的な「解(かい)」になり得る選択肢だ。

SDGs脳の欧州が日本を叩く結果、悪質な火力発電所がバンバン建設され、結果として「より地球にとって優しくない」結果を生んでいる。

そんななか、日本は新たに中央アジアに良質な火力発電の技術を供与し、ビジネスチャンスを目指す、ということである。中央アジアにおいては、④の地政学的理由も絡むため、欧州も口を挟みにくい。これは日本の火力発電の反撃のための、素晴らしい一手となる可能性がある。

②水素・アンモニアの活用

ポイントの二つ目は、「水素・アンモニアの活用」である。水素・アンモニア技術も日本に一日の長があるが、ネックはコストである。市場の開拓こそが、低コスト化にもつながる。

中央アジア諸国に、水素・アンモニア技術のインフラを導入することは、将来の日本のためにきっと役立つ。

③中央アジア五カ国は天然資源の宝庫である

ポイントの三つ目は、中央アジアに眠る資源である。原油・天然ガスやレアアースの調達を輸入に頼る日本としては、輸入先の多角化という観点から、中央アジアは有望である。

④かつてロシアの勢力圏であったが、今は中国が勢力圏に組み込もうとしている

中央アジア諸国は、旧ソ連構成諸国であり、ソ連崩壊後もロシアの強い影響下にあった。しかし、ロシアのウクライナ侵攻に伴いロシアは影響力を失いつつある。

そこに触手を伸ばしているのが中国である。記事中にもあるように、「中国・中央アジアサミット」という枠組みを立ち上げ、G7広島開催中に会議をぶつけてきたことは比較的記憶に新しい。

今回の出来事は、ここに日本がくさびを打ち込むという戦略的意義がある。これは、より大きな世界情勢の枠組み、「自由民主主義陣営」VS「権威独裁主義陣営」のバトルの観点からも重要である。どちらがより多く味方を増やせるかという、安っぽく言えば陣取り合戦である。

ちなみに、外務省にはこんな興味深い資料がある。中央アジア諸国の日本に対するイメージ調査である。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100348524.pdf

今後の重要なパートナーとして、日本は第4位に入っている。日本と中央アジア諸国の歴史的なつながりの少なさを考慮すれば、かなり親日的な立ち位置の国々といえるだろう。

特に、ウズベキスタンと日本のあいだには、あまり知られていないが重要な縁がある。ウズベキスタンのナヴォイ劇場は、ソ連によってシベリア抑留された日本人捕虜たちが建造に関わった。そして、1966年にタシケントを襲った大地震で倒壊しなかった数少ない建造物となったのである。たとえ強制労働であったとしても手を抜かない、日本人の勤勉さを示すエピソードである。

先人の功を生かすという観点からも、中央アジアの重要性は低くはない。

⑤ロシア事業から撤退した日本企業が中央アジアに商機を見出している

そして最後のポイント・・・ロシアビジネスから撤退せざるを得なくなった企業群としては最も重要なポイントといえるだろう。ロシア事業の代替先として、日本企業が中央アジアに商機を見出しているということである。

まとめ

ということで、この日本政府の動きは、一挙両得ならぬ「一挙五得」、多面的・重層的に日本にメリットをもたらす一手であると思う。ただ、ロシア・中国と対抗できるところまでいくかどうかといえば・・・なかなか難しかろう。けれども、やらないよりはやった方が良い。

コロナ担当大臣時のイメージが強く、最近まであまり高く評価していなかった西村経済産業大臣であるが、最近の彼のエネルギー政策関連における動きには見るべきものがある。政権を評価するより叩いた方が「いいね」はつきやすいのを理解したうえで、それでも評価すべきは評価する、というスタンスで、今後もニュース記事を取り上げていきたい。

(画像は写真ACから引用しています)