採用チームを「チーム」として機能させるための仕組みとリズム

こんにちは、GaudiyのHRのKuwaです。情報発信をそれなりに頑張っていこうと考えて、Q(3ヶ月)に一度は、何かしらの記事を書いていこうと思う。思っている。気概はある。

今回はGaudiyでアドカレをやるということで、それに乗っかって記事を書きます笑

この記事は、Gaudiy Advent Calendar 2024の5日目です。Gaudiyの行動指針「Gaudiy UNIFORM」から「高速実験」「超守」の間くらいをテーマにして、採用チームのつくり方について書こうかなと思います。

現在、自分は採用チームをリードする役割を担っていて、チームとしては自分を含めて正社員が3名、業務委託が1名+HR/PRの代表がフォローに入るという体制です。(もちろん全社員が関わる全員採用で取り組んでいます)

チームマネジメント系のHOWに関する記事や本はありますが、意外と採用チームをどうチームとして機能させるか?については調べてもあまり出てこないなと思い、どういう風に採用チームを考え、「チーム」を作っていっているのかをテーマにしたいなと思います。

今回のnoteは「採用人事」と呼ばれる方々向け、特に

・一人人事から数名のチームになってきた採用マネージャー

・チームで更なるアウトカムを出したいと思っている採用マネージャー

を対象とするような内容になっています。

1. 採用チームは「チーム」になりにくい?

いきなりこいつ何言っているんや、となるかもしれません。

「チーム」が何かについては、いろんな角度から、いろんな定義があると思います。

「チーム」と呼ぶことができる要素とは?

「これがないとチームとは言えない」といった特定の要素が、万国共通であるわけではないと思います。ただ、チームでのアウトプット/アウトカムを最大化するという目標は、どのチームでも置いてるのではないかなと。

ここで自分が考える、特に職能チームが最大のアウトカムを出し続けるために必要な要素は、下記の2点かなと考えています。

(もちろん個々の成長というのもありますが、1,2は個々の成長にも寄与する)

1. ヘッドカウントが1増えたらアウトプットが1増えるではなく、1+1が3にも4にもなるような状況を作っていく

2. ナレッジがチームに蓄積されていき、チームが成長していく状況を作る

1は例えば、「一人の担当が月3名、もう一名の担当が月2名採用したから、このチームは5名採用できる」みたいな、単に個々の力が足された状態。これは、チームというよりも個人商店の集まりに近い。そうではなく、個々の力が掛け合わさった状態をつくっていくこと。

2はチーム力upの文脈で、よく語られると思います。個々がもつナレッジをチームの共有知にしていくこと。

この2点を考えた時に、どうも採用チームだと難しく感じるのです。

実際、これまで経験してきた採用チームの多くは、個々の頑張りで成り立っていて、チームが一体となって動くことは思ったよりも少ないと感じます。

2. なぜ採用チームだと難しく感じるのか?

これはリクルーター業務の性質がそうさせているのだと僕は思っています。もちろん企業によって様々だと思いますが、一般論として述べていきます。

その1: 短期的な成果にフォーカスされやすく、せざるを得ないことが多い

なぜ採用するのか?というWhyは、大概が「今、(リソースorその業務をできる人が)いないから」というものが多いです。特に事業が確立してないスタートアップでは先まで見通した採用計画を立てることが難しい。

よって、短期的な結果を求められることが多くなりがちで、「◯月までに採用したい」という納期が短い中でゴリゴリ動いていく必要が出てきます。

とはいえ、採用は中長期的な施策(採用広報やブランディング、リファラルなど)が重要だ!と思っているリクルーターも非常に多いと思いますし、実際にとても大事です。でも、短期的な成果を生むための施策や候補者対応に工数が割かれ、なかなか中長期のための時間が捻出できない・・・

その2: 一人あたりのリクルーターの担当ポジションが多すぎる

1に関係するもう一つの問題が、一人あたりのリクルーターの担当ポジションが多すぎることです。

これはおそらく、会社のバックオフィス系、今回だとリクルーターの人数がどうやって決まっているのか?に起因していると思います。

リクルーターという職種は、直接売上に寄与しないので、全体人件費の◯%以内に抑える、採用予定人数に対して◯人のリクルーターを置く、といった観点で、リクルーターの人数を決めていることが多くあります。

これは財源が限られているスタートアップならば一定理解できます。しかし、リクルーターは採用人数が多いことよりも、採用ポジション数が多い方が大変だと思っています。

なぜかというと、究極、1ポジションだけで良いならば、考える施策やチャネルなどは同じである場合が多く、採用人数が増えてもオペレーション以外はそこまで増えることはありません。

しかし、採用ポジション数が増えれば、考えること試すことも、ポジションの数だけ増えます。

例えば、1ポジション×3名採用と、3ポジション×1名採用の場合、後者のほうは、施策やチャネル、アトラクトの手法がポジションごとに異なるため、考えること試すことが3倍になる(ことが多いです)。

エンジニア、デザイナー、ビジネス・・・と各職能で考えること・やることは全く違うし、かつマネージャーとメンバーポジションでも違います。エグゼクティブ系のCXOやVPは、一人採用するためのリードタイムは非常に長いし、もちろん難易度も高いです。

プロダクトが複雑になればなるほど、様々な採用ポジションがあります。それを少数のリクルーターで分担し、短い納期での採用決定を目指してリクルーティングをしていると、中長期的な思考や施策がしにくい構造になると思います。

※ちなみに大量採用ももちろん大変なことである。

その3:採用チーム内よりも職能メンバーと連携することが多い

上記の課題に対応するために、リクルーターが複数いれば、ある程度職能やドメインで担当を分けていると思います。

それは至極当然のことですが、結果的に起こるのが、その職能との連携が濃くなり、リクルーター同士での共有よりも職種最適化されていくという問題です。

冒頭で少し触れましたが、超売り手の採用市場で、HRやリクルーターだけで採用するのは非常に困難であり、社内の連携や協力は不可欠です。

これは非常に重要なことですが、結果的に、リクルーターの横のつながりが弱くなりやすく、採用チーム内では、他職種の採用進捗やこんな施策をやっているんだな、くらいの共有になってしまい、チームとしてのナレッジがたまらない状況になっていきます。

リクルーターと担当するポジションに関わる職能の方の奮闘や連携により、採用ポジションは徐々に埋まっていきますが、HRチーム内では個人商店的な集まりになりがちで、成果を出すことで個々のメンバーが成長しますように・・・と願うような組織になってしまうのではと思います。

3. 採用チームにするために掲げた方針

実際に、Gaudiyの採用チームにおいても、各々の個の力でなんとか乗り切ってきていたので、実際に「チーム」とは言えないのでは?と感じていました。

そこで、今年の3月に1名のリクルーター(akira)がjoinし、採用チームが現体制になったタイミングで、チーム化に向けた取り組みに着手していきました。

まずはチームのアウトカムを最大化するために、下記の3つを掲げました。

・プロダクトのようにイシューを挙げて解決できるようにしていく

・短期に目線が寄りすぎないように、中長期を意識して取り組んでいく

・ナレッジをシェアし、蓄積するようにしていく

もちろん、みんな潜在的には意識しているかもしれない。でも結局できないのは、掲げたところでできるわけはないということです。

そこで、仕組みとリズムを作ることで解決しようと取り組んできました。

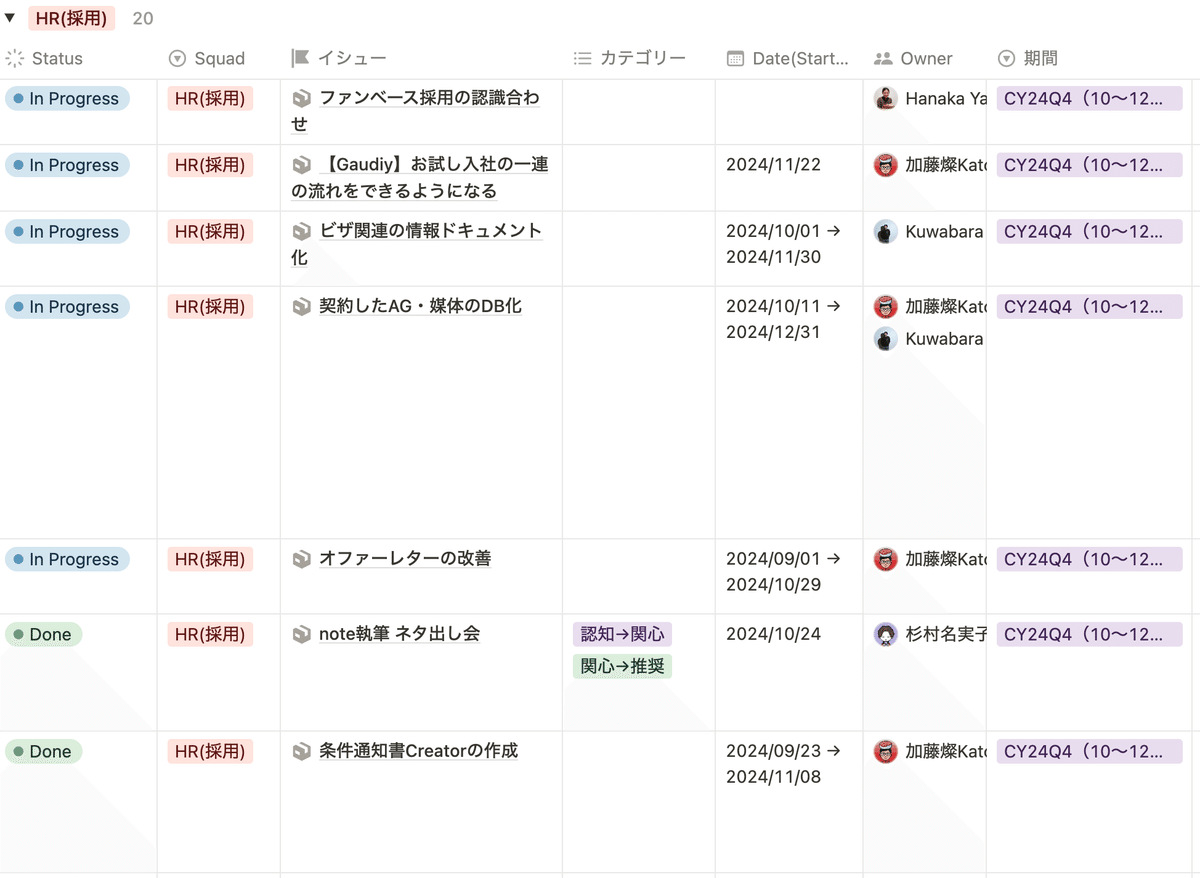

4. 施策1:イシューボードの運用

まずは中長期的な課題は何で、何を優先すべきかがある程度可視化できていないと、中長期的な課題や取り組みに目を向けることは難しいです。

そのため、プロダクト開発組織のように、イシューボードの運用をすることにしました。

イシューはいつでも記載可能なものとし、個人で解決できるものは担当と期日を決め、各々進める。大きなものはプロジェクト化して、取り組んでいきます。

5. 施策2:会議体を整理し、強制力とリズムを作る

もちろん、イシューボードを運用し始めたからといって、中長期的な取り組みができるようになり、チーム力がおのずと上がっていくかというと、そうではありません。

日々、一生懸命業務に取り組んでいれば、どうしても短期的なものに目がいってしまいます。

そこで、会議体を整理し、一週間・月・Q(クオーター)の動きにリズムをつけ、かつ定例ミーティングを置くことである程度の強制力を持たせることにしました。

まず会議体を整理し、3つ設けることにした

1.イシュー整理と取り組み内容決定mtg:Qのはじめに開催

2.HR(採用)定例mtg:隔週金曜日開催

3.KPI定例mtg:週次月曜日開催

1.イシュー整理と取り組む内容決定mtg

◾️開催時期

各Qの初め

◾️目的

3ヶ月後・半年後を見た時に、現状の課題を洗い出し、優先順位をつけて取り組むイシューを決める

まずは、流れとしてQの初めに中長期で考える時間を設け、しっかりどこを目指していて、何が課題なのかと向き合い、イシューを明確にしていきます。

ミーティングの方式はいろいろあり、Q毎に異なる可能性がありますが、前回は半年後の具体的な目標戦略発表に合わせて、HRとしてどうあるべきかからレトロ形式で整理・明確化しました。

さらに各々深ぼったり、分解してイシューボードにあるものと合わせて、プロジェクト・タスク化して、優先順位を決め、今Qに取り組むものと担当を決めて動きます。

2. HR(採用)定例mtg

◾️開催時期

隔週の金曜日

◾️目的

・このQで取り組むべき中長期のタスクについての進捗状況報告

・仮説検証事例やノウハウ共有・発表を行い、チーム力をupさせる

Q単位の中長期的な取り組みを進捗させるため、強制力を持たせる意味合いで設定しています。やはり日頃は、短納期の採用ポジション充足に動いているため、そちらに思考がもっていかれがちです。隔週金曜日に進捗状況を発表する形式にすることで、自然とその週の半ばには、少なくとも中長期の取り組みに頭がいくようになります。夏休みの宿題を夏休みが終わる直前に慌ててやるのと近く、理想的とは言えないのですが、少なくとも中長期に目線を向けるリズムをつける意味で重要と考えています。

そしてもう一つ。このmtgでは各自持ち回りで、施策などの仮説検証をした結果や、施策を考える上でリサーチしたもの、個々がもつノウハウの共有などを行なっています。

チーム力を向上させるための取り組みですが、3人で回すとQに2回ほどなので、それほど負担なく回せます。ここでは、あるターゲット職種で行った施策を、他の採用職種に活かせないか?だったり、(採用以外の)この原理を、採用に応用できないか?などの思考を大切にしています。

また、自分が以前書いたこちらのnoteも、仮説検証事例として発表したものを元にしています。

3.KPI定例mtg

◾️開催時期

毎週月曜日

◾️目的

・各注力ポジションに関して、KPIを踏まえて、課題や一週間で取り組むことを決める

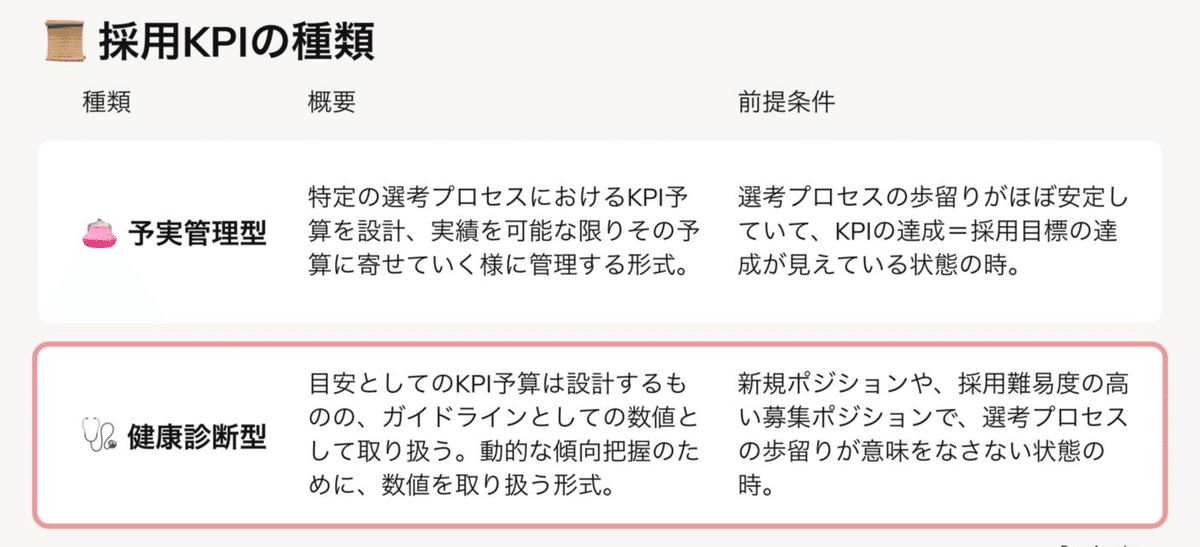

前提、僕はKPIが嫌いですw

採用において、リファラル一発で決まったり、急にコーポレートサイトから応募があって決まったりで、各KPIを追い、達成することが本質とは思っていないからです(バイアスです)。

とはいえ、KPI(数字)から見えてくるものもありますし、客観的指標がなければディスカッションやその施策が良いのかもわからないので、Gaudiyで言う「数字を扱えることは大事」という思想の元、KPIを健康診断指標として使っています。

要は、求人媒体に募集を出したり、スカウトを打ったりする際に予測されるKPIと乖離が生まれた時に、「何かがおかしい」という部分(=不健康なところ)を発見し、改善するために使っています。

採用KPIは多くの優秀な方々が書いていると思うので、詳細は今回割愛します。

KPI mtgでは、各注力ポジションの重要KPI2つの進捗と、取り組んだことと課題についてディスカッションし、次のmtgまで(要は月曜日から金曜日)に取り組むべきタスクを明確にし、取り組むようにしています。

なお、全職種の重要KPIは一次面談設定数に置いています。Gaudiyではほぼ全ての応募経路で必ずカジュアル面談を実施しており、候補者側の温度感がそれなりに高くないと選考に進む意思をいただけないためです。

また、全てのKPIはHERPのレポート機能から容易に出すことができるため、取得に時間がかかることはありません。

このミーティングで重要なことは、KPIを達成しているかではなく、KPIが乖離している場合に起こっている課題は何かを中心にディスカッションするということ。

毎週月曜にKPI mtgを設けることで、短期的な採用において、先週の振り返り→今週やること→実行というサイクルが生まれています。

4.その他

それ以外にも、エンジニアやデザイナーといったメンバーとの採用定例や、隔週でHR/PRの定例mtgや月1振り返りmtgがあり、またメンバーと1on1もweeklyで行なっています。

6. 運用で意識していること

もちろん、仕組みやリズムを作っただけではうまくいきません。プロダクトや制度と同じで、運用が重要です。

そこで、意識していることを補足として書きます。

1.アナウンスなどで定期的に中長期施策を意識できるようにする

仕組みやリズムを作っても、それでも短期と中長期を並行して進めるのは難しいことに変わりはありません。なので、2週間に1回の定例mtgの日を軸にして、その前に何度かslackでもいいし、他のmtgでの声がけでもいいので、定期的にアナウンスすることが重要だと思います。

もちろん、夏休みの宿題みたいにmtg間際になって中長期の施策を進めるみたいになることもありますが、2週間のうちに少しでも中長期施策に取り組む時間ができれば、一旦はよしとしています。

2.リクルーターが担当する採用ポジション数を調整する

どれだけ中長期に目線を向けようとしても、あまりにも担当ポジションが多い場合は結局困難です。

全体を見て、採用難易度や緊急度を踏まえて一人当たりの担当を調整することが重要です。

もちろん、採用状況によっては分担したとしても一人当たりもかなりの数になってしまう可能性があります。その場合は、親和性のある採用ポジション(プロダクト開発系の職種etc)で担当を固めたり、思い切って能動的な動きをせずオープンだけしておくなど、戦術面まで踏まえて担当を振り分けるようにします。

また、基本的にリクルーターはどんな職種でも対応できることを理想としていて、ずっと領域固定ということはなく、状況に応じて柔軟に対応する方針にしています。

フォーメーションというわけではないですが、時期によっては中長期をメイン担当するリクルーターが存在することもあり、リソース配分は運用面で重要となります。

3.ミーティングオーナーを一人に集約しない

これは直接的には効果的な運用というわけではなく、スタンスに近い思想の話です。

GaudiyはDAOの思想のもと、マネージャーという役職はなく(とはいえ近いポジションはある)、外部・内部の変化に適応しながら、どのような体制や役割でアウトカムを最大化させるかを常に実験している状態です。

自分自身、あらゆる分野で「均衡する」ことが重要なのではと思っており、短期と中長期の両輪を動かすことが難しいならば、均衡するようにKPI mtgと採用定例mtgのオーナーを分けても良いのでは、という考えで現在は分けています。

もちろん、オーナーを統一した方が機能するかもしれないし、現在ミーティングの数は3つですが、減らす・増やすこともあるかもしれません。常に実験しながら、現状の最適解を見つけていきたいと思います。

7.まとめ

ダラダラと書いてしまいましたが、Howはいろいろあると思うので、ポイントをまとめると

・採用チームはリクルーターの性質上、「チーム」にはなりにくいかもしれない

・短期と中長期の両立とチーム力をupさせるには、mtgや仕組みなどにより、リズムと強制力を作る

・仕組みだけでなく、運用も重要

いかがでしたでしょうか?採用自体はHowがある程度ロックされていますが、まだまだ深ぼれたり実験できることもあり、チームに関して考えてみるのもまた面白いです笑 ぜひぜひ色々実験してみてください!

🎉次回6日目のGaudiyアドベントカレンダーはスーパー秘書のTonouchiくんです!スタートアップにいる秘書は業務内容が多岐に渡りかつ経営者の側近でもあるので、どんな内容を発信するのか楽しみです!!

なお、こちらは僕の考えと実験していることであり、皆様の考えや実践していることも知りたいし、ディスカッションしたいので、「お前の考えは甘い」と思った方も、「もっと詳しく聞きたい」と思った方も気軽にお話できればと思っているので、ぜひカジュアル面談しましょう!