【備忘録】サブ35に寄与した練習メニュー〜閾値改善に勤しんだ2024〜2025シーズン

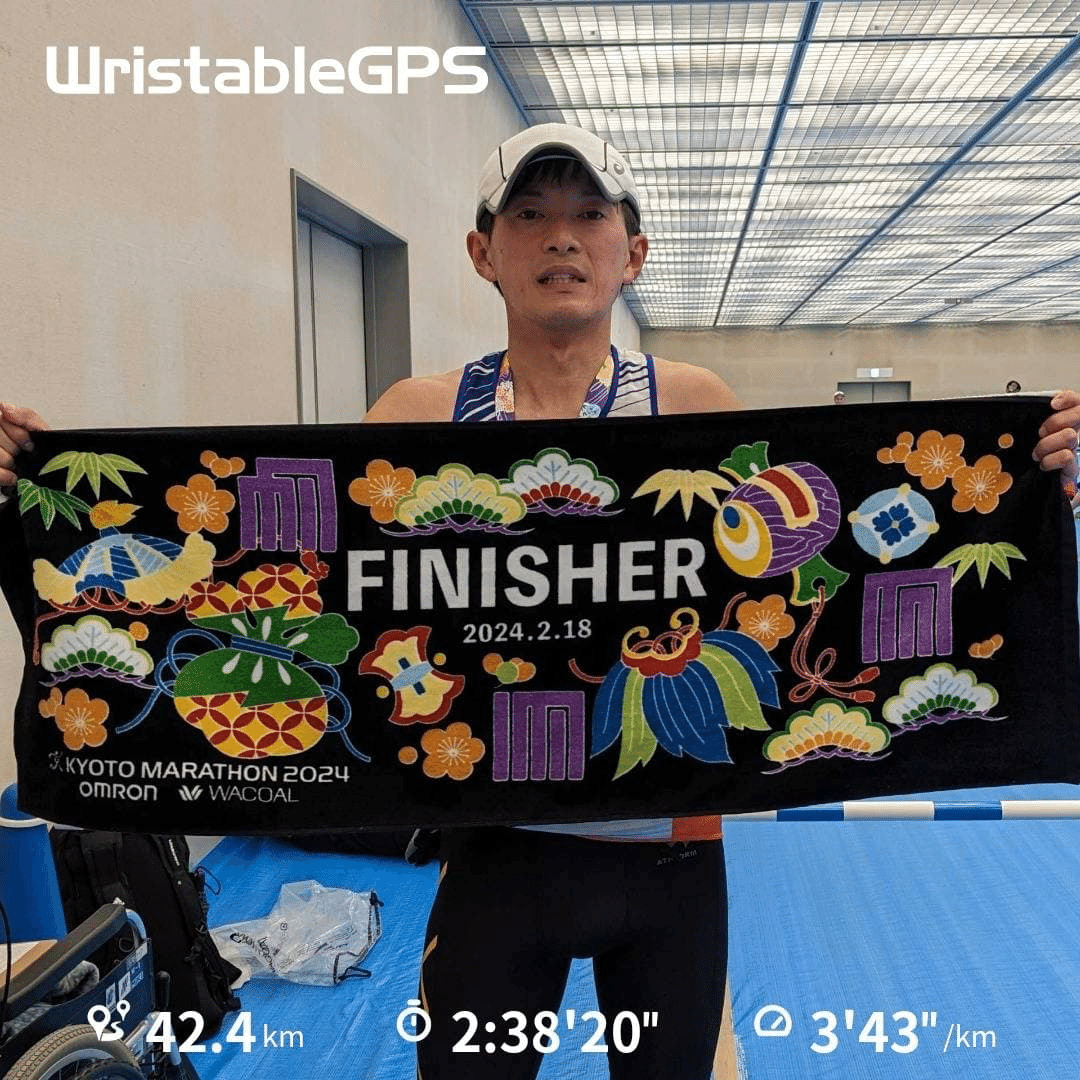

昨年の京都マラソンを2:38で走り、5年程打ち破れなかったサブ40の壁を突破した私。

人間とは欲深いもので、一つ目標を達成すると次を求めたくなるもの。

「福岡国際のカテゴリーBが狙えるんじゃね?」

そんな安直な考えで(笑)、2024〜2025シーズンはサブ35達成を念頭に置いてトレーニングを行い、実際達成する事が出来ました。(大分ギリギリではありますが。)

この記事では、この1年自分が取り組んで来たトレーニングの中でも「これは特に効いた!」というものに絞って紹介します。

※基本的にこのnoteは人に見せる、というよりは自身のトレーニングやレースに関する備忘録を兼ねて作成しています。読みにくい部分があるかもしれませんが、同じくサブ35を狙う方々や自分と似たような環境下でランニングに勤しんでいらっしゃる方への参考になれば幸いです。

①当時の走力と課題

以下、当時の自己ベストです。

3000m 9:05

5000m 15:38

10キロ 33:58

ハーフマラソン 1:16:40

フルマラソン 2:38:20

これをVDOTカリキュレーターに当てはめると、

見ての通り、5000mのタイムに対して10キロ以降の予測タイムと実際の記録が著しく乖離しているのがわかります。

10キロ以降のタイムを伸ばすのは乳酸性作業閾値の改善が重要になるのでこのゾーンに対するアプローチを通年の取り組みとしました。

このゾーンを底上げすれば必然的にマラソンのパフォーマンス向上に寄与すると考えました。

②Tペース走が出来ないのでやりたい練習ばかりやってた私(3月~9月)

乳酸性作業閾値改善のためのトレーニングで一般的なのは6〜8キロのTペース走ですが、私はこのトレーニングがまともに出来たためしがないです。(笑)

ダニエルズ理論におけるTペース走の定義が「練習において少なくとも20~30分間は耐えられるペース」なのですが、先程使ったVDOTカリキュレーターから導き出した私のTペースはキロ3:23。

5000mのベストから考えれば決して速くないのですが、日によっては大外ししたり、完遂したとしてもフォームが乱れたりと、かなり苦手意識のあるメニューで思い切り敬遠してました。(当時の10キロ自己ベストが33:58とまさにキロ3:23ペース。練習から試合並みのペース、それを単独でやることのハードルの高さ。)

それゆえに、昨年の3月~8月くらいまでは私はVO2Maxを刺激するトレーニング(3000m〜5000mRP、例:500m×6本レスト200m、設定70〜72秒、1500m×3本レスト2分、設定3:10/キロ)ばかりやっていたように記憶しています。これらの練習が全く無意味、というわけではなく、実際に3000mは8:57(2024年5月のMKディスタンス)、5000mは15:34(2024年6月のメタタイムトライアル)と自己ベストを更新出来ました。

しかし、この取り組みがマラソンのパフォーマンス向上に直接繋がるか?と言われれば答えはノー。

ちなみにシューズはタクミセン。

何というか、自己ベストを更新するも、これ以上速く走れる感じがない。そしてこれより長い距離で持続できる感覚もない。また、常に設定ペースに追われながら練習してるので力んででもそのペースを守るような意識になってしまい、そこそこの距離をそこそこの速度で走ろうとする(=ペース走)と動きがガチャついて大外しをかます、そしてますますインターバルやレペティションに走る、といった悪循環にはまっていました。

ここでようやく「これじゃ何も変われない」と気付き、また、会社の人事異動が重なったこともあり、思い切って練習スタイルを根本から見直すことにしました。

③乳酸性作業閾値に関する誤解~”LTペース”の本当の意味

そんなこんなで色々なサイトを漁っていると、とある記事に出くわす。

要約すると、

・LTは正確には2種類ある。一つはLT1、もうひとつはLT2と呼ばれる値が存在する。感覚的にはLT1がマラソンペースより少し遅め、LT2がハーフマラソンペースくらい。

・ダニエルズ理論でいうところのTペース走はLT2ペースに相当するため、かなりの高強度トレーニング。気温や体調によっては失敗のリスクが大きい。

・LT改善はLT1ペース(ダニエルズ理論でいうところのMペース)でもOK。LT2ゾーンよりも長く走る必要があるが、ペースがゆったりしているため心理的なハードルが低い。要は、継続できる練習を継続することが重要。

この本ではLT1をLT、LT2をOBLAと呼んでますが意味は同じです。

すなわち、今まで自分がLTペース走を外しまくっていたのはある意味必然だったと言えます。また、実感としても思い当たる節があり、6キロの20分LT2ペース(キロ3:20前後)は正直やる前からしんどく感じても、12キロのLT1ペース走(キロ3:45前後)なら余程の事がない限り外さない自信があります。事実、以前からフルマラソン前の総仕上げで12キロのペース走は継続していたのでとっつきやすい。閾値改善一つ目の柱としてメイン練習に据えることにしました。

④LT2に対するアプローチ~ファルトレクとレスト短めのインターバル

ハーフマラソンの記録向上に寄与するLT2を刺激するトレーニングに関して思い悩んでいたところ、またもやとある記事に出くわす。

それまでファルトレクは存在そのものは知っていたものの、ペース設定至上主義だった私は完全に食わず嫌いで通してました。(笑)

しかし、ペースに固執すると肝心のトレーニングの継続性が損なわれてしまい、狙ったゾーンに刺激を入れられないので騙されたと思って導入してみることに。

実際に導入したのは疾走4分、休息75秒の6セット。疾走区間で意識したのは、「今日、この感覚だったら10キロ走れる」という身体の声に従うこと。

実際にやってみると、疾走区間が控えめな分、休息区間をそれなりのペースで走っていたため、インターバルというよりは変化走になっていました。けど、この感覚が実際のレースに相当役立つんですね。

一般的に、最もランニングエコノミーが良いのはイーブンペースで最初から最後まで押し切ることです。しかしそんな芸当は余程のことでもない限り無理なので必然的にきつくなったらペースを落とす(=ランニングエコノミーを意図的に悪くする)ことになるのですが、練習からその感覚に慣れておくことで本番で無理なくペースを上げ下げできるメリットがあります。また、疾走区間で溜まった乳酸を休息区間をそれなりの速度帯で再処理する訓練をすることで「走りながら休む」感覚を身に着ける事が出来ます。

そういう意味で私が気に入っているのはレスト短めの400mインターバル。最終的には参考記事のように400m×20(レスト30秒)まで持って行きたいですが、今年は導入一年目のため少し甘めの設定にしました。(400m×15、レスト45秒)

ここでも疾走区間の設定は特に設けず、「その日走れる遅めの5キロ~10キロくらい」を目安にその日のコンディションで実施しました。

⑤実際にやってみた効果

まず、練習場面では、「トレーニングが楽しみでしょうがない」状態になりました。(笑)

そりゃあそうです、これまで一杯一杯だった設定を甘めにしてる分、無理なくこなせるので継続したくなるのは当然です。

また、これらのトレーニングは疾走区間や休息区間の設定を自在に変えられるので組み方によっては5000m向けにもアレンジできる柔軟性があります。

そして、実際にレースでも結果を残すことが出来ました。

ハーフマラソン 1:16:40→1:13:58(2024年 手賀沼エコマラソン)

フルマラソン 2:38:20→2:33:56(2025年 京都マラソン)

特にハーフマラソンのベストは2022年のハイテクハーフ以来更新できていなかったため、改めて閾値改善の効果を実感している次第です。

何より、この練習で私が学んだのは「ペースを動かしながらレースを組み立てる事」。

トラックレースで一定ペースで押す感覚を身に着けるのももちろん大事ですが、ロード、特に距離が長い種目に関してはいかに途中で回復させながらレースを進めていくかが重要です。

「意図的にペースを落とすことは悪ではない。」という精神的な余力は特にフルマラソンで効いてきます。

⑥サブ2.5に向けて

とはいえ、この取り組みを始めて半年程度なのでまだまだ改善の余地があります。

このスタイルをより高いレベルに昇華させつつ、前シーズンあまり取り組めなかった解糖系トレーニングも織り交ぜながら自身のレベルアップにつなげていきたいです。

乳酸性作業閾値の改善だけでなく、そもそも乳酸を出せる身体にしないと意味がない。

長々と失礼しました。前述のとおり、自分の考えを忘れないためのnoteなので読みづらい部分が多々あったかと思いますが何かの参考になれば幸いです。