「はにわ展」を観た!

平日の午前中だったが混んでいた。それだけ人気なのだろう。

多くの外国人も興味深げに鑑賞していた。

2024年11月12日(火)、東京国立博物館・平成館(上野公園)で開かれている「はにわ展」に行った。会期は同12月8日(日)まで。

埴輪は古墳時代の3世紀から6世紀に作られた。日本列島に独自に出現して発達した埴輪のなかには服や顔、しぐさなどが簡略化されたものもある。リアルな造形とはかけ離れており、世界的には珍しい

その「ゆるさ」を象徴するのが1930(昭和5)年に出土し、今年3月末に修復を終えた「埴輪 踊る人々」だ。

埴輪は古墳の上や周囲に立てられた土製品であり、出土時は土中に埋まりばらばらになっていた。

プロローグに続いて第一章「王の登場」。

古墳時代に入るとヤマト王権(政権)という政治的な結合体が出来た。

近畿地方の大王を中心に日本列島の東北地方南部から九州地方にかけて各地の王と連合を結んだ。埴輪はその王と権力者の墓に立てられた。

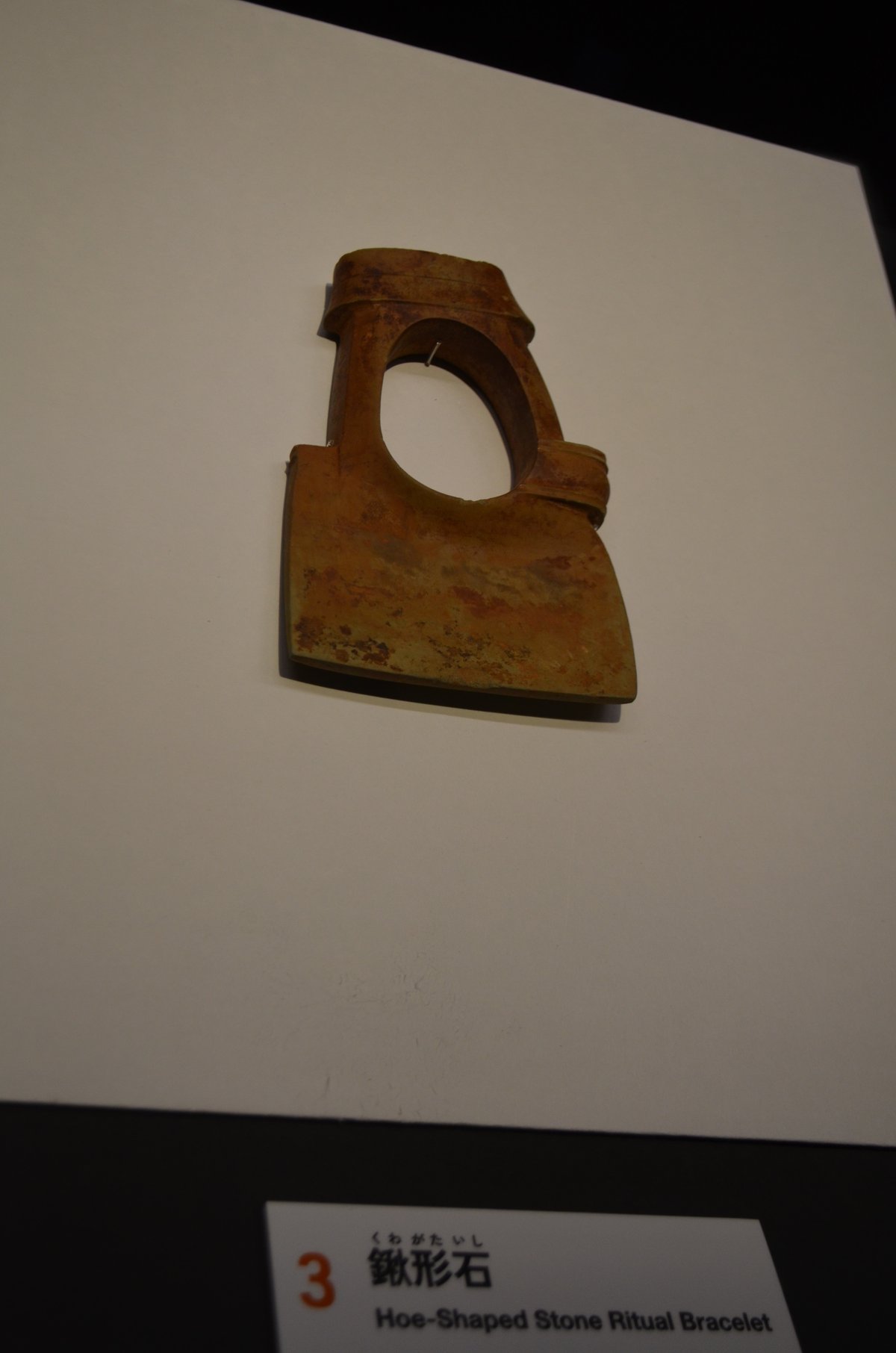

古墳の中心部である埋葬部分からは豪華な副葬品が出土することがある。また、中国大陸や朝鮮半島と関係する国際色豊かな副葬品も出土する。

ここで第一章のセクション1「東大寺山古墳」。

4世紀後半に築造された前方後円墳だ。当時奈良盆地の中枢としての地位を反映するかのように貴重な品々が出土している。

セクション2「江田船山古墳」。

この古墳は熊本県和水町(なごみまち)にある。5世紀、古墳の副葬品に武人的性格が強まる。特に短甲はヤマト王権下の工房で作られて各地の王に配られたと考えられている。

セクション3「綿貫観音山古墳」

群馬県高崎市の古墳。古墳時代後期(6世紀)にヤマト王権の中央集権的

性格が強まり、各地の王や中小豪族が官僚制的に編成されていったと考えられている。副葬品のなかで馬具が目立つようになる。また甲(挂甲)が主要な武具となる。

第二章「大王の埴輪」

古墳時代前期に卑弥呼の墓ともいわれる箸墓古墳が築造されて以降、奈良盆地は古墳文化の中心地となる。政治の世界でも数多くの大王の宮が造られ続けた。古墳時代中期に入ると、大阪平野に大王墓が造られるようになる。倭の五王の陵(みささぎ)として名高く世界文化遺産でもある大阪府の百舌鳥(もず)・古市古墳群があり、巨大な古墳が密集する。後期には継体天皇の墓として知られる今城塚古墳が淀川流域に築造された。

セクション1「奈良盆地の前期大王墓」

奈良盆地東南部の三輪山麓には古墳時代前期の巨大前方後円墳が集中している。最初に築造されたのは全長280メートルの箸墓古墳で、築造時期は邪馬台国に時代にあたる250年前後にさかのぼる。

その後、柳本古墳群中に行燈(あんどん)山古墳や澁谷向山古墳などの大王墓が、東殿塚古墳やメスリ山古墳、桜井茶臼古墳などの大王家を支えた首長の王墓が登場し、墳形や埴輪だけでなく鏡や石製品などの副葬品に定型化がみられた。

セクション2「大阪平野の中期大王墓」

大阪は中国大陸や朝鮮半島とつながる瀬戸内航路の結節点だ。

セクション3「淀川流域の後期大王墓」

古墳時代後期になると大王墓は特定の地域に集中せずに単独で築かれるようになる。その中で注目されるのは淀川中流域の三島だ。紫金山古墳、将軍山古墳、弁天山古墳群など、古墳時代前期以来の王墓の系譜をたどることができるが、宮内庁が継体大王の陵墓に治定している太田茶臼山古墳でその系譜がいったん途切れる。その後、古墳時代後期になって突然、真の継体大王墓とも推定される今城塚古墳が登場する。

第三章「埴輪の造形」

セクション1「円筒埴輪」

セクション2「形象埴輪ー家・船・器材」

セクション3「形象埴輪ー人物・動物」

動物で最初に埴輪として表現されたのは鶏だった。そのあと水鳥。5世紀になるとさらに多くの動物が新たに埴輪になった。

第四章「国宝 挂甲の武人とその仲間」

5体の挂甲の武人がある。相川考古館所蔵品以外は、群馬県以外の博物館で所蔵され、うち1体はアメリカのシアトル美術館の所有。今回、アメリカから63年ぶりに里帰りし、5体全てが史上初めてそろっている。

また当時の彩色を再現した埴輪も登場した。

第五章「物語を伝える埴輪」

セクション3「人の役割分担」

お相撲さんをモチーフにした埴輪もある。これは埋葬後に古墳を築く時、お相撲さんが四股を踏むことでその土地を鎮めてくれたという。

セクション2「神聖な家形埴輪」

セクション3「動物埴輪大集合」

エピローグ「日本人と埴輪の再会」

古墳時代が終わると埴輪は作られなくなる。しかし、江戸時代に入ると考古遺物への関心が高まり、埴輪がふたたび注目を浴びるようになる。ここでは近世以降、現代に至るまで埴輪がどのように捉えられてきたかについて紹介する。

開館時間は午前9時半から午後5時。入館は閉館30分前まで。

休館日:月曜日。

問い合わせは℡050-5541-8600(ハローダイヤル)。展覧会公式サイトは https://haniwa820.exhibit.jp/

特別展「はにわ」は2025年1月21日(火)から5月11日(日)まで九州国立博物館へと巡回する。