障害学生と受験

こんにちは、くつばこ+のみうです。

今日と明日で大学入試共通テストですね。

国立志望の受験生にとっては、まず最初に突破しなければいけない関門ですね。

みうやうたは、最後のセンター試験と呼ばれた世代で、私の周りでは現役志向がかなり高かった思い出があります。

今日は、そんな私とセンター試験を振り返ってみたいと思います。

☆配慮申請

障害のある学生が受験の時に大きな出来事としては、「配慮申請」が挙げられます。

大学入試共通テストは、さまざまなニーズのある人が受験をします。「通常の問題冊子では文字を読めない」「リスニングの音声が聞こえない」「マークシートを塗りづらい」などの実態がある人がいたら、大勢の受験生と同じ形式で受けることは難しいですよね。

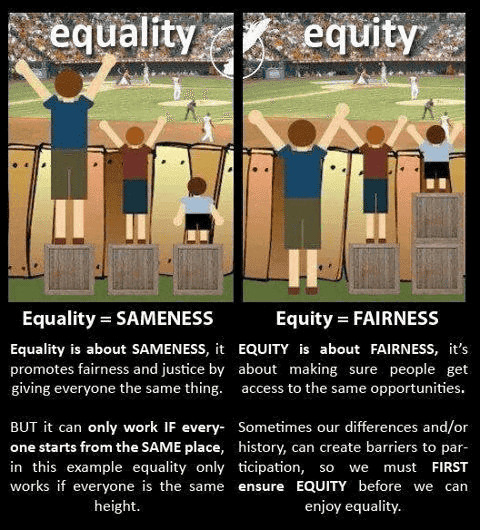

基本的に試験は「公平」であることが求められるので(下の画像参照)、「障害による不利益を取り除くため」に出題形式の変更や調整が行われるわけです。

(個人的にはりこの「壁の上以外からも向こうは見える」という考え方が大好きなのですが、試験ではそのようなことは言ってられないのも事実なので、今回は横に置いておきます。)

☆準備

障害の種別にもよりますが、1年以上前から準備することもあります。

基本的に準備しなければいけないものは

・大学独自の書式

・診断書

・状況報告書

・根拠資料

などです。

それぞれお医者さんや高校の先生、場合によっては大学教授などの専門家などにもお願いしながら、具体的にどのような配慮が必要かを根拠を交えて説明する書類を作成します。

そして、これらを提出するリミットは基本的に8月末。私の夏休みは半分くらい特別措置のための準備に消えたと言っても過言ではありません。

☆配慮事項のすり合わせ

配慮申請を提出したら、大学入試センターでの処理後、実際に対面で面談が行われます。私の時には、大学入試センターの方が6名くらい集まってくださり、私と母を含めて8名ほどで面談をしていただきました。

基本的にセンターの方から質問があったり、自分の要求を細かく伝えたりなどをしながら、お互いに合意形成を図ることが目的です。ちなみに応じられない要望があった場合にはこの時に断られたり、代替案を相談したりすることもあるそうです。

準備段階から沢山の方の手を借りてきていましたが、改めて出願前から沢山の人に助けられて受験しているんだなあと実感した瞬間でした。

面談中はとても緊張した雰囲気でしたが、面談が終わったら、一番奥に座っていたおじいちゃんが「後少しがんばりいね」「寒いから風邪ひかないように」ととても優しく声をかけてくださりました。

☆決定通知書

これらが全て終わったら大学入試センターから「決定通知書」というものが届きます。「センター入試当日にこのような配慮を施します(施すことで他の受験生より有利になることはありません)」と証明してくれる、受験生にとってはかなり大切な書類です。

実際にセンター試験で配慮を受けられることもとても重要なのですが、この書類があると「他の大学の配慮申請の時に使える」ことによる恩恵もかなりあります。

この通知書は文科省管轄の大学入試センターが優位にならないことを証明してくれていることになりますので、各種大学も考慮に入れないというわけには行きません。断られそうな雰囲気でもかなり強気でお願いすることができますし、大切なお守りになることは間違い無いでしょう。

そのため、国立志望じゃなくてもセンターに出願だけはするという学生はかなりいるみたいです。大学入試センターすごい。

この決定通知書の到着をもって、センター試験での配慮申請は終わります。あとは勉強するだけ。(勉強しかしたくない時期に、これを使用して私立にも申請巡りをしなければいけないのが辛いところではありますが)

☆最後に

今日は、共通テストという時事性に絡めて自分のセンター試験の思い出をご紹介してきました。これも当事者しか書けないnoteのひとつでしょうか。あまり知られていない当事者の受験情報も少しずつ振り返って行けたらいいなと思います。

次回は、具体的にみうが何を受験時に申請したかをご紹介します!次は二次試験あたりの時に書こうかな。

それでは、今日はここまで!受験生のみんな、お疲れ様でした!(投稿日が16日25時頃なので…毎度遅刻ですみません)ヘッダーは季節外れですが桜です。みんなに春が訪れることを祈っています!最後に、視覚障害者用に画像の説明を入れておきます。

☆画像の説明

equality(平等)とequity(公正)の違いを、背の高さと箱の数で現した画像。

背の高さが違う3人の子供(背の高い順からA・B・Cとする)と3つの箱が用意されている。

箱がない状態では、Aが壁の向こうを見ることができ、箱を1個ずつ配った状態ではBも見ることができるようになるが、Cはまだ見ることができない。この、全員の使用する箱の数を同じすることが平等、「同一」と言い換えられる。全員が同じ場所にいる(この状況なら全員が同じ身長の)時のみ適した方法である。

次に、Aの箱をCに渡すと、箱を使用している数はA・B・Cそれぞれ0個、1個、2個になるが、全員が壁の向こう側を見ることができる。この、全員の目的を果たすために適切にリソースを割いた状態が公正、「フェアネス」と言い換えることができる。それぞれの特性やバックグラウンドが障壁になりうるため、まずは全員が同じ機会を与えられるようにすべきである、という考え方である。