志村けんに会った日

1.お茶の間のヒーロー

2020年3月29日、新型コロナウィルスに感染し、お茶の間のヒーローが姿を消した。

もう「だっふんだ」と変顔をするおじさんは現れないし、「うれしいなぁ」と音楽に合わせて陽気に踊る白塗りの殿様や度の強い眼鏡をかけたマッサージ師のお婆さんもいない。

その作り込んだコントは、世代を超えて多くの人に愛された。

みんなの心にポッカリと空いてしまった穴は、どうやらしばらく埋まりそうにないようだ。

僕は志村けんさんに、いまから11年前の7月、いちどだけお会いしたことがある。

広島厚生年金会館(現在の広島市文化交流会館)で開催されていた志村さんの舞台『志村魂』の本番45分前。

楽屋口で待っていると、小さい頃からのテレビスターは「お待たせしました」とお付きの人を2〜3人ほど連れて現れた。

この話をするためには、当時の僕の仕事について話しておく必要がある。

2.福祉施設での出逢い

僕は、2000年から地元にある知的な障害のある人の福祉施設で支援員として働いていた。

入社してすぐに僕が始めたのは、障害のある人たちへの芸術活動の支援で、施設に暮らす障害のある人たちは次々と才能を開花させていった。

活動を続けて数年が経った頃、僕が担当していた絵画のアトリエに、山野さんという障害のある男性がやってきた。

僕より少し年上の山野さんには、知的障害に加え、精神的な障害もあった。

彼はこれまで陶芸や織物のアトリエを転々としてきたが、どこへ所属しても机に頭を伏せて何もしない状態が続いていたようだ。

言わば、お荷物的に僕のアトリエにやってきたわけだが、話しかけてもまるで反応がない。

うなだれた頭を無理やり起こそうとすれば、まるでバネのようにまた元の姿勢に戻ってしまう。

調べていくうちに、彼は家庭で過ごしているときから引きこもりがちで、家の中でよくテレビを観ていたそうだ。

それが『8時だョ!全員集合』や『ドリフ大爆笑』だった。

他にも色々情報を集めていくと、『仮面ライダースーパー1』や『スカイライダー』など、80年代初頭に放送されていた仮面ライダーが好きなことが分かった。

障害のある人たちの支援を続けていくと、「こんなことが問題だ」「こんなことに困っている」と支援する人たちの多くは、彼ら/彼女たちの問題とされる行動ばかりに目を光らせてしまう。

いっぽうで、障害のある人たちの得意なことや好きなものを尋ねると、途端に口ごもってしまう人が多い。

それは、障害のある人の存在を「困った行動を取る人たち」としてしか認識していないためだ。

例えば、この世に「障害者の世界」と「健常者の世界」というものが存在するのだとしたら、「健常者の世界」に障害者を無理やり連れ込むのではなく、まずは僕らが「障害者の世界」にお邪魔すべきだろうと考えている。

そこで、僕はレンタルビデオ店へ行き、まずザ・ドリフターズと『仮面ライダースーパー1』『スカイライダー』に関する映像を3ヶ月掛けて全て観ることにした。

3ヶ月経ったとき、僕は耳元で彼にこう話しかけた。

「ドグマ王国の石けん怪人シャボンヌルンって怖いよね」

彼の耳がピクピクと動くのを感じた。

それから、ゆっくりと起き上がってきて「なんで知ってるんですか」と小さな声で僕に話しかけてくれたのだ。

僕は共通言語を得たことで、彼とコミュニケーションが取れるようになり、彼はアトリエで絵を描くことに挑戦するようになった。

3.絵を描きはじめたとき

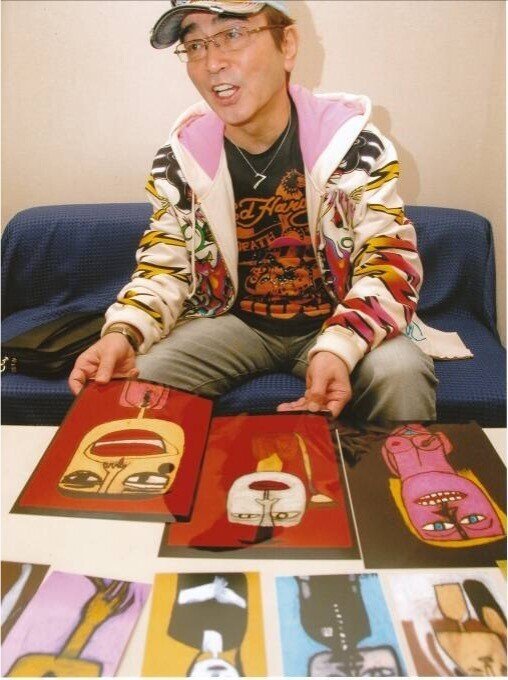

初めて描いた絵画は、彼の大好きな「志村けんのバカ殿様」を題材にした。

出来上がった絵を男子トイレの廊下の壁に掛けていたら、たまたま作品調査で訪問した学芸員の目に留まり、岡山の美術館で開催された展覧会に出展されることになった。

後日、その美術館の担当者から「彼の絵を欲しい人がいる」という知らせが届いた。

それが女優の東ちづるさんで、ひと目見たときに志村けんさんへの愛を感じたようだ。

最初に描いた絵が売れ、しかもその購入者が芸能人だったことで、彼の制作意欲は日増しに強くなり、本格的に絵を描き始めるようになった。

ところが、彼の行動はとてもスローなため、マジックや絵筆を持っていても、画面につくまでにペンや筆先が乾いてしまう。

彼の普段の行動を分析してみると、長時間手を洗い続けるなどの強迫神経症的な行動が随所に見られた。

言い換えると、何か同じ行為を繰り返すことは彼にとって心の安定につながるということだ。

そこで、画材をペンや絵筆からパステルに変えたところ、2センチ四方の範囲を塗るのに2時間ほど掛けて塗り込むようになった。

同じことをやり続けるという、いままで制止されていた行為が絵の中では認められた瞬間だった。

塗り重ねられた重厚なパステルがまるで油彩画のようにも見えるその絵画は、各方面で話題を呼び、「障害者のアート」の分野では大きく注目されるようになった。

彼が描いていた絵が、仮面ライダーや志村けんさんをモチーフにしていたものばかりだったことも、魅力的のひとつだったのだろう。

4.僕はモナリザより

あるとき、世界の障害のある人たちが描いた名画『モナ・リザ』をテーマにした公募展が開催されることになった。

彼も2点応募したところ入選したので、僕が代わりに展覧会場である石川県金沢市の金沢21世紀美術館へ足を運んだ。

授賞式のとき、グランプリとして発表されたのは、なんと彼が描いた『モナ・リザ』だった。

審査員の評価としては、『モナ・リザ』の手の躍動感と背景の単色ではないグラデーションが素晴らしいというものだった。

裏話をすると、志村けんさんしか描かなかった彼に僕が無理やり頼み込んで描いてもらったため、いつもは2ヶ月ほどで仕上げる絵を、怒りながら2時間足らずで描いてしまった。

つまり、そのときの怒りの筆跡が偶然にも躍動感を生み出してしまったというわけだ。

さらに、背景のグラデーションに至っては、単なる手の甲の擦れによって画面が偶然に汚れて出来た産物だ。

しかし、何より驚いたのは、「『モナ・リザ』を描いた公募展だから副賞として本物の『モナ・リザ』を観る機会、つまりルーブル美術館への旅行がプレゼントされる」ことだった。

すぐに電話で喜びの報告をしたところ、電話口の彼からは思わぬ発言が飛び出した。

「僕は『モナ・リザ』より『志村けん』に会いたいんですけど」

あのとき、会場にいた誰もが肩透かしを食らったし、吉本新喜劇だったら全員が見事にズッコケていただろう。

でも、この痛快さこそが障害のある人の魅力なのだ。

それでも、「せっかくだから行こう」と説得の末、少人数のメンバーで僕らは翌年夏にパリへ旅行に行くことが出来た。

その年の冬には、同じくパリにある美術館で開催された展覧会に出展するため、僕らは再びパリへ向かった。

「1年に2度もパリに行くことが出来て、本当に良かったね」、周りからはそんな称賛の声が聞こえてきた。

でも、彼の顔は浮かなかった。

なぜなら、パリで『モナ・リザ』を観ることが出来ても、エッフェル塔に登ることが出来ても、結局のところ、志村けんさんには会えなかったからだ。

5.志村けんに逢いたい

福祉施設に勤めていると、施設利用者のために、個別支援計画という支援計画書を書く機会がある。

例えば、障害のある人から「映画に行きたい」という訴えがあれば、ガイドヘルパーなどを使って映画に行けるような計画を立てる。

なかには、言葉でのコミュニケーションが上手くとれない人もいるから、本人の願いを支援する側が汲み取って推測する必要があるのだ。

この個別支援計画の本人のニーズという箇所に、僕は毎年「志村けんに会いたい」と記していた。

これほど嘘偽りのない願いもないだろう。

ただ、上司からは「そんな願い、どうやって叶えていくんだ」と何度も指摘を受けた。

当時は、まだ彼の描いた絵画を販売していたから、僕らは2人で名古屋の中日劇場で開催された志村けんさんの舞台『志村魂』を観に行ったこともある。

でも、これは志村さんを生で「観た」だけで「会った」ことにはならない。

そんなとき、チャンスはやってきた。

地元の新聞記者がパリの展覧会に彼が出展したことについての記事を書きたいから、志村さんが所属している芸能事務所に取材を申し込んだところ、1分間だけ取材のチャンスをいただくことが出来た。

わずか1分だけである。当然のごとく、彼自身が上京できるわけではなく記者が単身取材に行き、わずかな時間で志村さんに彼の作品写真を数枚見せて、サイン色紙をもらって帰ってきた。

「ありがとう、アイーン」と志村さんのサインが入った色紙を手にした彼は、翌日、新聞の地方紙面に載っていた。

よくある新聞で見かける記事だ。

これで全て終わったのだ。周囲のみんなは喜んでいたけれど、僕はどうにも納得ができなかった。

結局、会えていないのだ。

色々調べていくと、特に障害者の人たちから「志村けんさんに会いたい」という願いが多く届いていることを知った。

確かにひとつひとつ応じていたら大変だし、何しろ相手は大スターなのだ。

悔しい気持を押し殺して自分を納得させようとしていたが、あと一歩のところまで来て、やはりこのまま引き下がることは出来ない。

なんとかしたい。

口にはしないけれど、僕以上に彼は会いたいはずだから。

コミュニケーションの苦手な彼は、さまざまな場面で、自分の思いを上手く伝えることが出来ないでいた。

6.その一言が

そんなときに、代弁者としてこれまでの彼の気持ちを志村けんさんに伝えることができるのは、僕だけだということに気づいた。

山野さんの代わりに僕は志村けんさんへの想いを手紙にしたため、勢いそのままに志村さんの所属事務所へ郵送した。

もう無我夢中だった。

数日ほど経って、見知らぬ番号から着信があった。

電話を取ると、志村さんのマネージャーからで「志村さんと会えますよ」との連絡だった。

2010年7月17日、彼と僕は『志村魂5』の楽屋前にいた。

「やぁ、どうも」

テレビで見るよりも普段の志村さんの声はずっと低くて、驚いた。

ただ会うだけじゃなくて、彼が描いた『バカ殿様』の絵をプレゼントすることになったので、僕は必死に彼のことを説明した。

「ほぉ、大きいね」「すごいね」「頑張ってね」「これ手ぬぐい作ったんで、どうぞ」。

緊張と興奮が交差し、いまとなっては何を喋ったのか思い出すことは出来ない。

本番前の短い時間だったけれど、志村さんたちはエレベーターが閉まるまで僕らを見送ってくれた。

エレベーターの扉が閉まって、僕は大きく息を吐いた。

隣を見ると、いつもなら俯いているはずの彼も、正面を向いて満面の笑みを浮かべている。

「どうだった、志村けんさん」

いつもなら、うなずくだけの彼がぽつりと呟いた。

「感動しました」

僕は思わず涙がこぼれそうになり、ぞくぞくと背筋が震え上がるのを感じた。

16年間、福祉施設の職員としてこのあとも働くことになるんだけれど、このときほど施設職員としてのやりがいを感じた瞬間はない。

実はこの話にはほんの少し後日談があって、次の日から彼は絵を描かなくなった。

だって、描く動機がないんだから。

彼のことを、ひとりの人間として僕は本当に尊敬している。

なんてカッコいい生き方なんだろう。

作品を売れば、お金になるからと、施設の職員たちは、絵を描いてもらうように勧めたけれど、僕は彼の選択を尊重し、僕も絵を描いてもらおうとはしなかった。

それから、彼は入所施設を退所し、今度は就労に向けて、ケアホームという少人数で障害のある人たちが暮らす場での生活をスタートさせた。

僕との関わりは、数年間だったかもしれないけれど、彼が歩んでいく人生のお手伝いを出来たことが僕にとっても貴重な経験となった。

「3K(きつい、汚い、危険)」の代表格とも言われる福祉の仕事だけれど、身体介護が本業ではない。

そもそも「福祉」は、英語で「Welfare」「Well-being」と言うが、日本語では「よりよく生きる」という意味の言葉に解釈できる。

人間の幸せをクリエイトすることが、仕事の本質であり、こんな風な体験ができる喜びが、福祉の仕事にはあるのだ。

「志村は死なないの。ずっと生きている」

ドリフの最年長、高木ブーさんは、志村けんさんの追悼番組の中で、そう述べた。

画面の中で志村さんの顔を見るたびに、僕は彼のことを思い出す。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

<初出>「水道橋博士のメルマ旬報」連載『アウトサイドの冒険』より