小林 理恵「身軽になる術」

1.断捨離とは

新型コロナウイルス感染症の拡大により、在宅時間が増えたことで、大掃除や断捨離をしたという人も多いだろう。

身の回りの荷物や物を思い切って処分し整理整頓する、この「断捨離」というのは、2010年に新語・流行語大賞にノミネートされ、現在も多くのメディアなどで紹介され続けている。

もともと「断捨離」という言葉は、ヨガの行法哲学「断行・捨行・離行」に着想を得て、クラター・コンサルタントのやましたひでこさんが提唱した理念だと言われている。

彼女を師事し、普通の主婦から「断捨離®チーフトレーナー」へと転身を遂げた人がいる。

それが、今回ご紹介する小林理恵(こばやし・りえ)さんだ。

2.将来の夢は

小林さんは、1971年に神奈川県川崎市で2人姉妹の長女として生まれた。

現在、講演活動やセミナーなどを中心に断捨離の理念を広めているが、小さい頃は、人見知りのため、人前で発言することすらできない子どもだった。

「転機になったのは、小学校3年生のときでした。一般企業を経て教師になった熊谷先生という男性教師が、私たちのことをとても可愛がってくれたんです。いまでは考えられないんですけど、先生のおかげで活発な性格になりました」

教師との出逢いから、将来は小学校の先生か獣医になることを夢見るようになった。

ちょうど小林さんが中学生の1980年代前半頃と言えば、校内暴力の嵐が吹き荒れ、社会問題にもなった時代で、通っていた中学校も荒れていたようだ。

中学卒業後は県立高校へ進学したが、高校2年生のときに、一家で母親の実家がある栃木県へ転居することになり、県立の女子校に編入した。

「共学から女子校に編入したんですが、めちゃめちゃ真面目な学校だったから、よく勉強していました。勉強についていくのが精一杯でした」

叔母が会計事務所に勤めていたこともあり、本格的に会計の勉強をするために、高校卒業後は東京にある専修大学商学部会計学科へと進んだ。

卒業後、「税理士や会計士に挑戦してみよう」と1年間勉強したものの、挫折。

神奈川県内の小さな不動産屋で働き始めた。

3.そのとき、初めて耳にした

働きながら試験に再挑戦する予定だったが、実家が建て替えることになり、「食べていくだけで精一杯だから、実家に戻ったほうが良いかな」と栃木へ帰郷。

新規オープンしたリフォーム会社で経理事務として働き始めたが、半年ほど経って会社が閉店することになり、大手カレッジグループに転職した。

31歳のときには、ゴルフ練習場で出逢った1歳上の男性と恋に落ち、結婚した。

「勤務地が遠くて、次第に通うのが難しくなったんです。残業続きで日付が変わって帰宅することも度々ありましたし、結婚したり出産したりして快適に働き続けることができるような職場環境ではなかったんです」

仕事と家事の両立に限界を感じ、2004年に退社し2006年には長男を出産した。

やがて長男は宇都宮市にある国立幼稚園へ通園するようになったが、他県から転居していた小林さんは母親同士のコミュニティに入ることができず、疎外感を感じていたようだ。

そして2011年4月、母親同士が発する言葉の中で初めて「断捨離」という言葉を偶然耳にする。

「ママさんたちの輪にも入れなかったんですけど、『わたしは断捨離で14袋も捨てたわ』なんて聞こえてきたんです。『断捨離って何ですか?』なんて聞くこともできなかったから、インターネットで調べて、やましたひでこさんの著書を手にしたんです」

単なる片付けや掃除との違いに共感を覚え、すぐに家庭内でも断捨離を実践していった。

しかし、本の知識だけでは満足できない想いが募るようになり、直接やましたさんに会ってみたいと考えるようになった。

4.動き始めた人生

彼女のブログを隅々まで眺めて続けていたとき、同年6月に栃木県足利市で「やましたひでこ断捨離®ベーシックセミナー」が開催されるという情報を得たようだ。

「参加してみたいなと思ったんですけど、2日間の研修だったし、当時の私にとっては参加費も高額なものでした。子どももまだ小さかったからどうするのかなど、参加するための問題は山積みでした。でも『断捨離』って、捨てるか捨てないかの二択なんです。自分のことは自分で決めなきゃ駄目だなと思って、母親に相談したら応援してくれて子どもを預かってくれたんです。子どもにとっては初の外泊だったんですけど、何の問題もありませんでした。自分でできない理由や行動しない理由を探していたんですよね」

「やましたのもとで学んで、実践を繰り返していくうちに、人生が回り始めたんですよ」と当時を振り返る。

将来的には栃木県内に住む夫の母親と同居して面倒を見なければならない。

そのうえ、子どもが幼稚園に入っているから、転居もできない。

小林さんいわく「自分に言い聞かせて未来を諦めていた」状態だったようだ。

東京へ転身赴任していた夫は、次第に小林さんの住む栃木から会社のある東京まで通勤するようになったが、あるとき小林さんの前で「このままだと過労死しちゃうよな」とポツリと呟いた。

「そんなこと言うぐらいだったら、仕事を辞めるか転職したほうが良いんじゃないと話し合って、ちょうど息子が小学校に入る前だったから、私たちは東京に移住するほうを選んだんです」

栃木で家を購入してローンもあったため、小林さんは家の売却を、夫は東京で家探しをとそれぞれが奔走した。

小林さんは自身の直感を信じ、持ち家を不動産業者が査定した金額よりも上乗せして販売してみたところ、なんと2組目で売れてしまったそうだ。

「断捨離で家の中が整理されていたことが、見学者にとっては生活がイメージしやすかったんだと思います。『関係性が終わるものって手放せばちゃんと次が用意されるんだ』ってことを体現できました。家も『売ろう』と思ったときに、売ることができましたし」

5.身軽になる術

引っ越し準備中に、やましたさんが主催する断捨離トレーナー養成講座の募集が始まり、迷わず受講。

2014年1月には、やましたひでこ公認断捨離®トレーナーとして認定された。

東京へ移住後も、子どもが小学校3年生のときには再び転居し、賃貸生活を楽しんでいる。

まさに固着をなくすという断捨離精神を体現しているようだ。

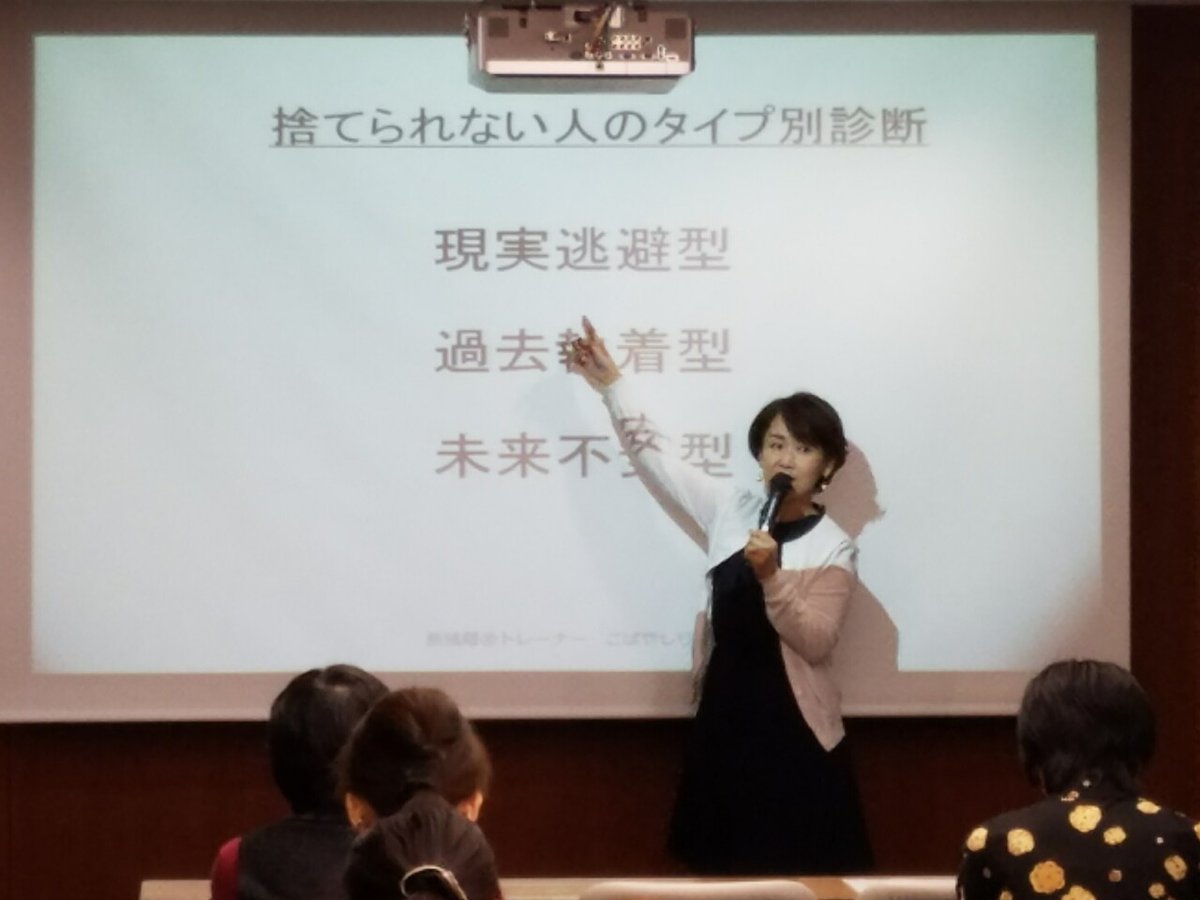

2014年2月からは、「こばやしりえ」名義でセミナーや講演活動を始め、2019年からは断捨離®チーフトレーナーとして、断捨離の魅力を伝え続けている。

断捨離と言えば「捨てる」というイメージが先行しがちだが、実のところは「不要なものを捨てて増やさない、物に執着をしないで身軽に生きる」という意識を持つことなのだろう。

断捨離を通じて、物と自分の関係性を問い直すという行為は、巡り巡って自分の人生について思いを巡らせることに繋がってくる。

「断捨離を通じて、いままで自分の人生を生きていなかったことに気付かされました。物を見つめながら自分に問いかけることで、頭や心や身体が一体化するんです。だから断捨離は、『動禅』、『動く瞑想』とも言われているんですよ」

振り返ってみると、僕らはさまざまな社会の常識やルールに縛られ、がんじがらめの生活を送っている。

これではいざというときに、動くこともできないだろう。断捨離を通じてこころを解きほぐし、自分自身を身軽にしていくことは、楽しい未来を迎えるための準備と言えるのではないだろうか。

そう考えると、断捨離とは僕らにとって必要不可欠なものだし、それをみずからの生き様で伝えてくれる小林さんは、ある意味で「教師」の夢を叶えているのかも知れない。

「気づかないうちに制限や思い込みを抱いている人たちに、『それは自分を囲い込んでいるだけだよ』ということに気づいて欲しい」と小林さんは語る。

この声が多くの人に届いてほしいと、いま僕は心から願っている。

※5枠完売しました

※10枠完売しました

※10枠完売しました

※15枠完売しました

※25枠完売しました

※25枠完売しました

いいなと思ったら応援しよう!