巨大洋上風車、今のままの離岸距離だと、騒音による健康被害が多数発生。鳥への被害も多発する。沖にだせば、解消する。@シンポジウム 「北海道の海に乱立する洋上風力発電の安全性を問う」2024.7.21より

写真は石狩市沖の8MW 「沿岸」風発7.22草島撮影

7月21日(日)以下のシンポジウムが開催された。

13時から17時45分までという大変長丁場のシンポジウムだった。参加者は70人ぐらい。最後の総合討論まで質問や意見が飛び交う大変活発なシンポジウムで有意義だった。

私は当初、このシンポジウムの開催を北海道の安田さんらにはたらきかけた一人でもあったので、2ヶ月前に飛行機の予約をとり、参加した。

内容は先ず地震を引き起こす活断層について谷岡先生、能登半島地震の風車の被害、耐震設計などの問題について鈴木先生がお話になった。

その後、石狩、秋田、山形での洋上風発がどのように進んでいるか。が提示された。共通して言えるのは、法定協議会に環境保護団体や風車騒音などの訴えをおこなっている市民の声が全く受け取られていない事。離岸距離をとらないと本当に大変なことになる。ということだった。

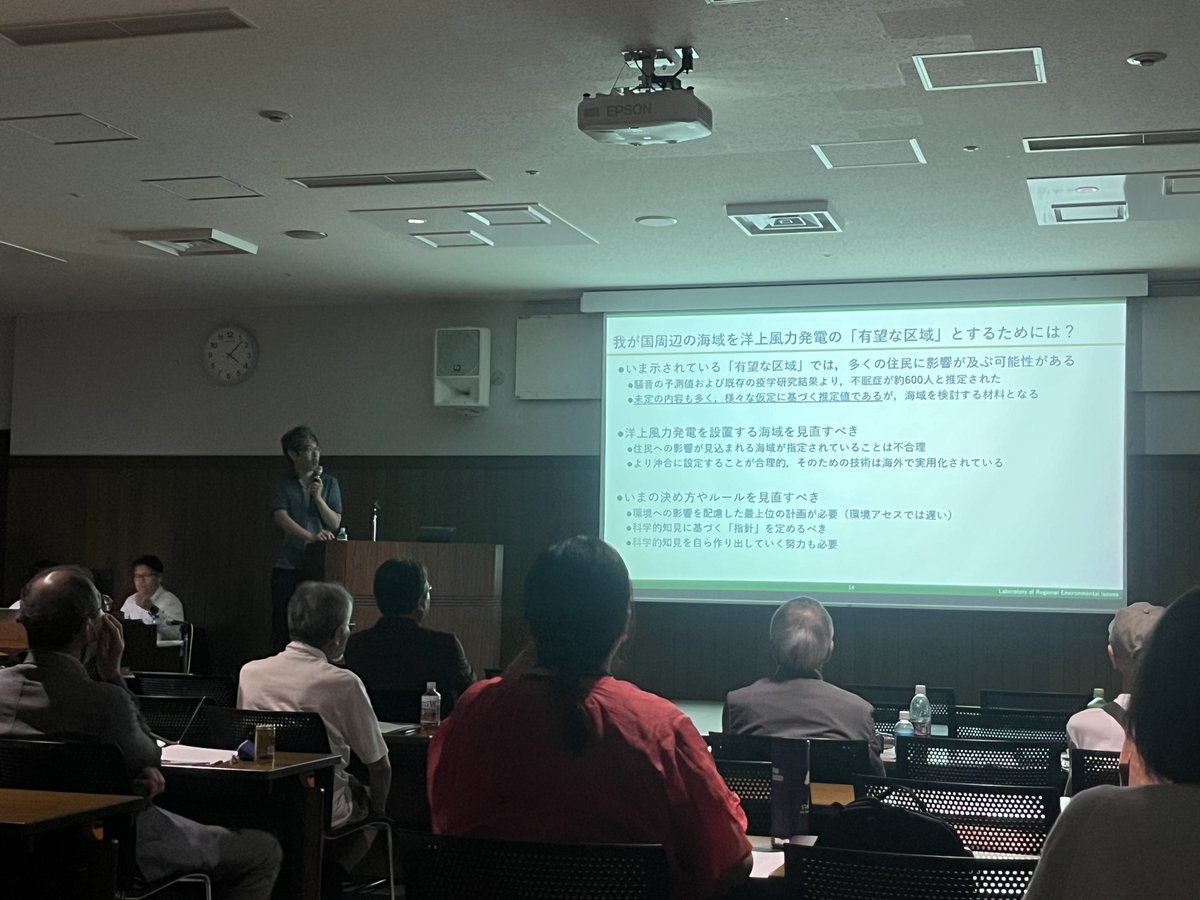

その後、最新の科学的知見として北大の 田鎖助教、日本野鳥の会の浦さんが発表された。

田鎖先生は今のままでは相当数の健康被害が生じかねない。離岸距離をとることでその問題は解消に向かうと明言。

浦さんは、イギリスの事例などをとりあげ、ラウンドワンなどではゾーニングを十分におこなわず離岸距離を確保していなかったが、鳥類への影響が確認できたためにラウンド2、3ではゾーニングで離岸距離を十分にとるようになってきている。と言及された。

この部分については音声と写真画像で以下、動画を作成したのでごらんいただきたい。

総合討論は、再エネ反対論から離岸距離論まで幅広い意見が活発に議論された。

私は、先ず、10MW以上の巨大風車は10km沖以内にはないと環境省が国会で明言をした事を示し、とにかく離岸距離をとる。沖に出す事は共通認識なのでは?と質問。田鎖先生、浦さん、また、地震津波の観点から谷岡先生はほぼ同意の意向を示された。鈴木先生は浮体式といっても日本の海域の深さ500mにアンカーが大丈夫かなどの懸念を示された。

また、もう一点、浮体式にして沖に出せば何でもいいわけではなく、オーフス条約を批准した海洋空間計画を策定した上で、洋上風発は進めるべきではないか。と問うた。それに対し、浦さんがイギリスの事例を示して、実際の科学的調査に基づいたゾーニングや海洋空間計画の重要性を説いて下さった。

4時間半にもわたる盛りだくさんのシンポジウムだったが、最後まで熱を帯びた議論が展開された。

参加者の皆さん、主催企画者の皆さんに感謝申し上げたい。

やっぱり「日本の巨大洋上風発は岸に近すぎる! 沖合いに出せば問題は解消に向かう事は科学的にも明らかであり、今なら遅くない。見直すべきだ。