1863年開業 世界最古の地下鉄@ロンドン

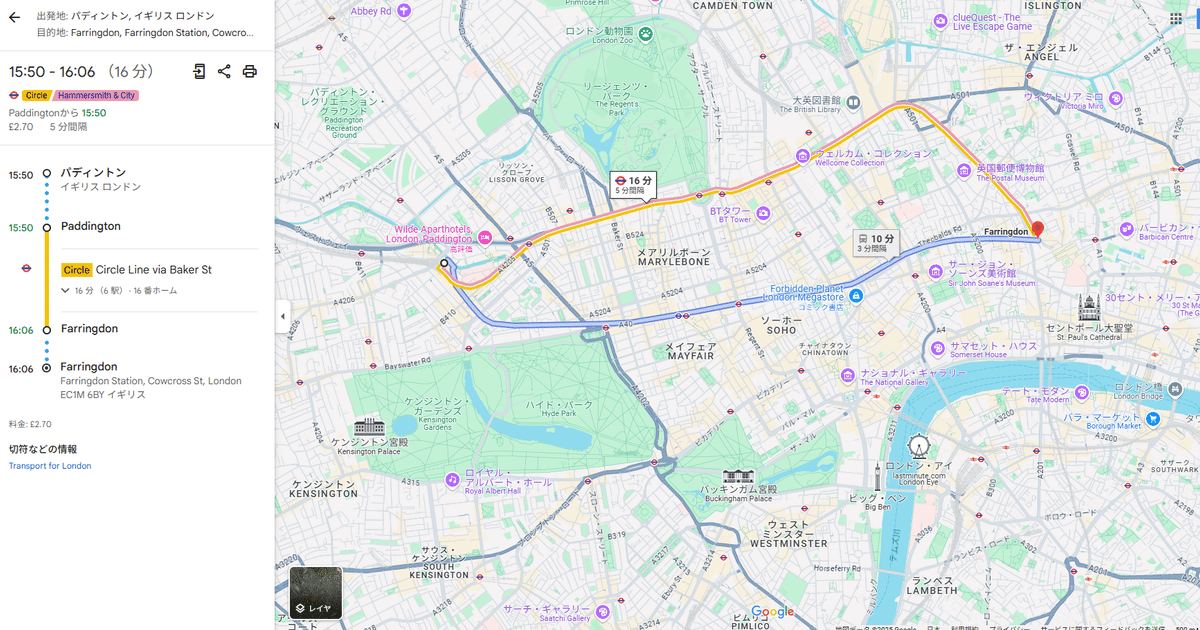

1825年に世界初の公共交通機関としての鉄道の開業から38年、1963年1月10日に世界で初めての地下鉄がロンドン市中心部で開業。メトロポリタン鉄道(Metropolitan Railway)社によって現在のパディントン駅(Paddinton)からファリンドン駅(Farrington)の約6km。

現在のロンドン地下鉄のサークル線(Circle Line)と線路を共用するハマースミス&シティ線(Hammersmith & City Line)として全区間乗車できて、駅も地下設備も基本的区間は現存が現存しているのです。

当時すでにトンネルというのは存在しているところで、土地の限られた都市部に鉄道を通すソリューションとして地下を使うという意味で世界初の地下鉄になる。このころまだ電車は実用化されていないので、開業当初は蒸気機関車が地下を通っていたということ。

ロンドンに行ったら絶対に行きたかった場所の1つが、この世界初の地下鉄。実際に行ってみると想像以上に古い雰囲気が残っていて、後述するけど技術力と実用性のバランスから半地下構造になっていて遺構・ダンジョン感が強いし、地上入り口の豪華な駅舎も良い。

この日は地下鉄を満喫すると決めていたので、パディントン駅から地上を沿って歩いたり、最初に開業した全駅を舐めまわすように1駅1駅降りて探検していました。ちなみにロンドン地下鉄はゾーン制で、この最初の区間は中心部のゾーン1内で完結する移動は均一料金2.7ポンド(後述のOyster Card価格)で降りるまで有効だと思っていたのだけど、7駅の移動に4時間くらいかけたら10ポンドくらい引かれたので、時間制限もあるようです。

ちなみに1863年開業がどれだけすごいかというと、明治元年が1868年なので、日本でいう江戸時代、日本で初めての鉄道開業が1872年なのでいかに歴史があるか。日本で一番古い地下鉄は現在の東京メトロ銀座線で、最初の区間である浅草と上野間の開業が1927年とロンドンと比べると半世紀以上後のことになる。

パディントン駅、エッジウェアロード駅、ベーカーストリート駅、グレートポートランドストリート駅、ユーストンスクエア駅、キングスクロス・セントパンクラス駅、ファリンドン駅と各駅をめぐりました。

パディントン/Paddington

エッジウェアロード/Edgware Road

ベーカーストリート/Baker Street

グレートポートランドストリート/Great Portland Street

ユーストンスクエア/Euston Square

キングスクロス・セントパンクラス/King’s Cross & St. Pancras

ファリンドン/Farringdon

この世界で初めての地下鉄を建設したのはメトロポリタン鉄道という会社。1850年代のロンドンでは郊外や他都市を結ぶ鉄道は中心部外縁にターミナルを設置していて、中心部へは馬車や徒歩で中心部へアクセスしていた。メトロポリタン鉄道はそれぞれのターミナル間を連絡する鉄道を提唱、用地の問題をクリアするために地下に線路を通す計画に取り組んだ。当時地下を掘り進む技術はそこまで進歩していないため、一度地上から溝を掘って線路を建設して天井をつけて埋めるという開削工法で設置。線路の上は道路として活用、蒸気機関車が通ることが想定されていたので、駅は天井を付けない形で建設。

当初の計画通り、ウェールズなど西部方面のターミナルのパディントン駅と、バーミンガムやリバプールへ向かうユーストン駅、スコットランド方面に向かうキングスクロス駅を接続し有用性が証明された。この成功により他社による地下鉄への参入計画申請が増加し、議会では中心部を環状する経路を優先して承認し、メトロポリタン鉄道もパディントン駅とファリンドン駅から延伸を進める。

一方で南側にはディストリクト鉄道(District Railway)が西側からテムズ川北岸の路線建設し、現在のディストリクト線の原型が1871年に開業。さらに1884年にシティ方面の西側の区間でメトロポリタン鉄道とディストリクト鉄道が接続し、地下鉄の環状線が完成。これが現在のサークル線にあたる。

現在のロンドンにおいてこの環状線に乗り入れているハマースミス&シティ線、ディストリクト線、メトロポリタン線と、環状運転(逆のの字)するサークル線の4路線と、現在のナショナルレールの路線でテムズリンクが運行するキングスクロス駅とブラックフライアーズ駅の区間が、最初期の地下鉄路線群となる。

この後、19世紀末にかけては電車が実用化され、さらに地下トンネル建設もシールド工法が実用化されたことで、ここからロンドンの地下鉄の次のステージとなる。テムズ川を地下で渡るためシールド工法で最初から電車が導入されたノーザン線(Northern Line)から始まり、各路線がどんどん建設されている。1933年にはロンドンで運行される地下鉄や郊外鉄道やバスなどの効率化のためにロンドン旅客運輸公社として統合、どの後も基本的には公社・行政により運行され、現在は2000年発足のロンドン交通局が管理している。

初期の路線群は蒸気機関車を想定して建設されたことから車両が大きいのに対して、ノーザン線以降はトンネルの形に合わせた丸い天井の小さい車両という区別になる。初期のシールド工法をぎりぎり限界のサイズで建設されているため。その丸い断面から管を意味する「TUBE」という愛称が付けられた。現在は地下を走る鉄道は基本的「UNDERGROUND」と呼ばれて、丸と横長長方形の組み合わさったロゴがトレードマーク。

世界初の地下鉄を開業させたメトロポリタン鉄道の社名にもなっているメトロポリタン=Metropolitanは大都市・首都などの意味のメトロポリス=Metropolisの形容詞にあたるこの語事態には「地下」という要素があるわけではない。実際にイギリスでは地下鉄のことは「Underground」と呼ぶことが一般的。でも東京メトロのように、メトロ=Mertoは世界的にも地下鉄のことを指すことが多い。

地下鉄をメトロと呼ぶ始まりは、1900年にフランスのパリで最初に地下鉄を開業させたCompagnie du chemin de fer métropolitain de Paris S.A. (直訳はパリ首都鉄道)で、その会社名はロンドンのメトロポリタン鉄道を意識した社名。それ以降フランスでは地下鉄のことを明確に「Métro」と呼ぶようになる。地下鉄はイギリスのメトロポリタン鉄道から始まり、パリをきっかけにメトロ≒地下鉄という意味合いを帯びるようになったと考えられているよう。

その流れで世界的にも地下鉄を中心とした都市鉄道のことをメトロと呼ぶことが多くなったらしい。東京メトロ、Osaka Metroは勿論、モスクワメトロ、上海メトロ、バンコクメトロ、イスタンブールメトロとか各地で公称・愛称として使われている。特にヨーロッパでは地下鉄のマークにおいて「M」マークを使う都市も多いどころか、先に挙げた例の都市もすべて「M」を図案化したロゴを使っている。東京の旧営団地下鉄のマークはSubwayのSだったけども。

逆に欧米でメトロと言わないところとしては、アメリカのNYはSubwayというけと、ワシントンDCやロサンゼルスはMETRO。ドイツ語圏はU-Bahnですね(Uは地下の意味のUntergrundから)。調べるとメトロ≒地下鉄って結構面白い表現の成り立ちだと感じました。

おまけ エリザベス線

東京メトロが運行に参画すると話題になったロンドンで一番新しい路線です。

ヒースロー空港からロンドンを東西に横切るバイパス路線として2022年に全線開業。ロンドン地下鉄、イギリスの鉄道は、設備やサービスの統括を行っている会社があくまで公営で、列車の運行は民営会社が行っているパターンの上下分離が多いのが日本との違い。なので東京メトロが出資する会社がエリザベス線の運行を行うという意味です。日本との違って運営会社が違うから料金がことなるとか、ICカードが使えないとかはなく、普通にロンドン地下鉄の一路線として利用できます。

ただ乗った感覚は、新しい路線なので地下深く、今までの路線との乗り換えも遠い、高規格で中心部の駅も少ない。中心部の観光をするのには全く必要ないです。ヒースロー空港利用者には便利。