平成のユニークチャレンジ交通遺産 スカイレールサービス

JR山陽本線の瀬野駅から丘上に広がる住宅地を結ぶゴンドラ状の交通機関がスカイレールサービス。これは鉄道なのかというと法的にはYES。ただ見た目は明らかロープウェイっぽいから乗りつぶしの対象とするのかは疑問だけど、わずか1.3km。その役割は観光やスキー・スノボではなく通勤・通学利用がメイン。ラッシュ時は増発され、片道170円というのも圧倒的都市交通感と言える。そんなスカイレールサービスですが、2024年3月末に廃止が決まっていて、電気バスに移行してしまうとのこと。この度、広島に行くならということで、おそらく乗りつぶしに行きました。

スカイレールサービス株式会社の運行するスカイレールサービスは、法的には軌道法による新交通システムとして開業、運行されている。瀬野駅前のみどり口駅、みどり中街駅、みどり中央駅の3駅のわずか1.3kmの路線。路面電車などと同じジャンルとして、中国運輸局管内の鉄軌道事業者にもちゃんと入っている。

このスカイレールサービスがあるのは広島市安芸区の東部、広島のベッドタウンとして積水ハウスと青木あすなろ建設によって1990年台に開発された大規模住宅地のスカイレールタウンみどり坂。瀬野駅から広島駅までは20分ほど、広島市中心部までは道路で18km。

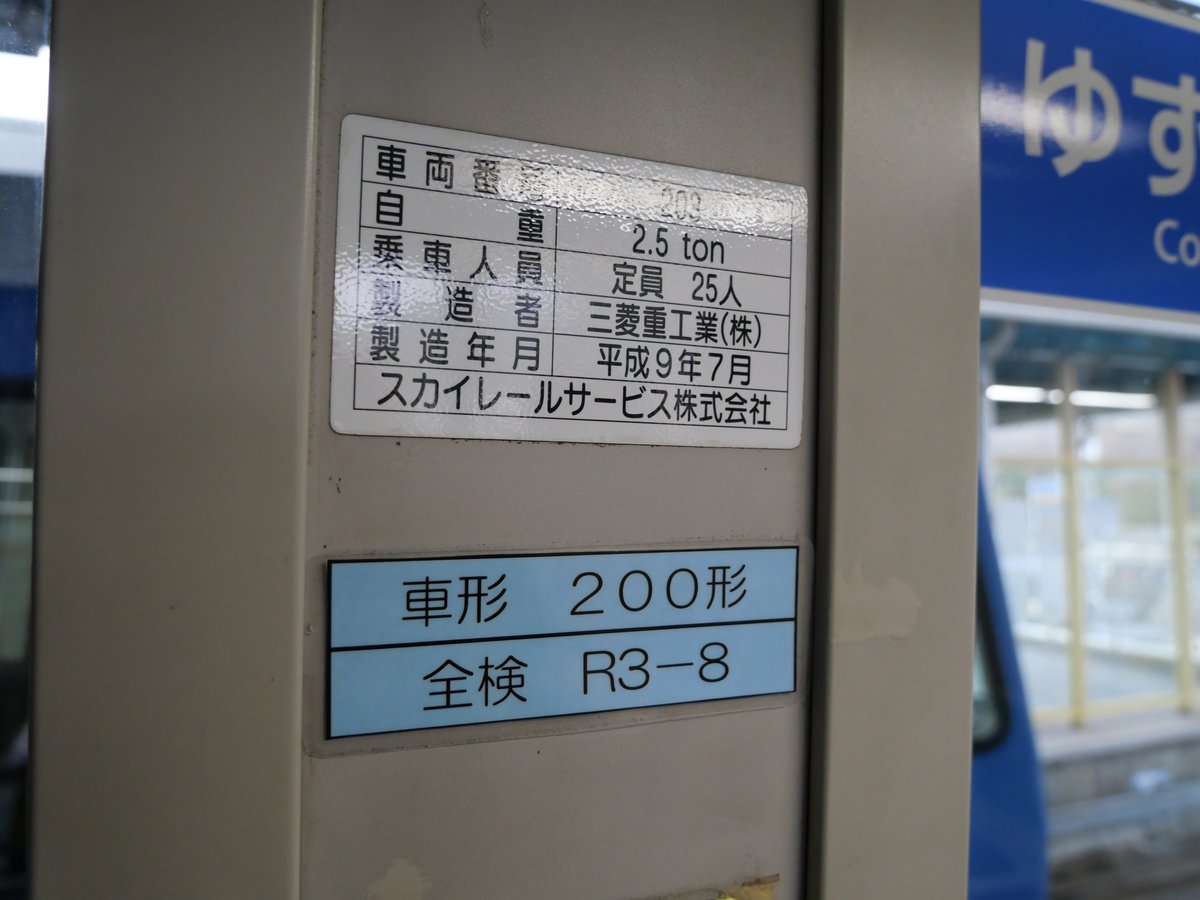

みどり中央駅と瀬野駅との直線距離は1kmちょっとながら、高低差150m超。そんな住宅地と瀬野駅間でのアクセスのために1998年に開業した。駅間はロープウェイ方式、加減速や駅ではリニアモーター方式の懸垂式モノレールのようなもので、ゴンドラ1両で25人乗りらしい。ゴンドラは対称に動かす必要はないようで、この日は観光客が多くかなり混雑していたため15分に1本の時刻表通りの便だけではなく、臨時便のために回送送り込みなどを臨機応変に組んでいた。

そんなオリジナリティあふれる路線が30年もたたず廃止というのは残念ながらも、やはり特殊な物ということはそれだけ保守も大変ということ。製造業に従事しているからはっきりわかる、特注品のコストの高さと非効率は看過できず、金で解決するほど稼げないということで廃止が決まってしまった。メーカー側の元々の計画では日本中に同じような交通システムを広げようとしていて、そうすれば部品なども大量生産でコストが下げられるということだけど、結果として広まらなかった。結果として希少性はあるけど、通期通学の足という機能は果たせなく、晴れて平成のユニークチャレンジ交通遺産として記録されることでしょう。