企業ブログからおもし論文と約90年前にドイツ語で書かれた論文を介して上野科学館の約1万4千点の展示物の中からアスペルギルスと出会うまで

翻訳や通訳をしていると知らないとの出会いは日常茶飯事だ。

「翻訳してるのに単語知らないの?」と言われそうだが、分野によってはオンライン、オフラインの辞書がないと訳せないし、日本語も英語も知らない単語にもしょっちゅう出会う。

そして、新しい単語を覚えるとカラーバス効果(color bath effect, ある一つのことを意識することで、それに関する情報が無意識に自分の手元にたくさん集まるようになる現象)が起こることもままある。

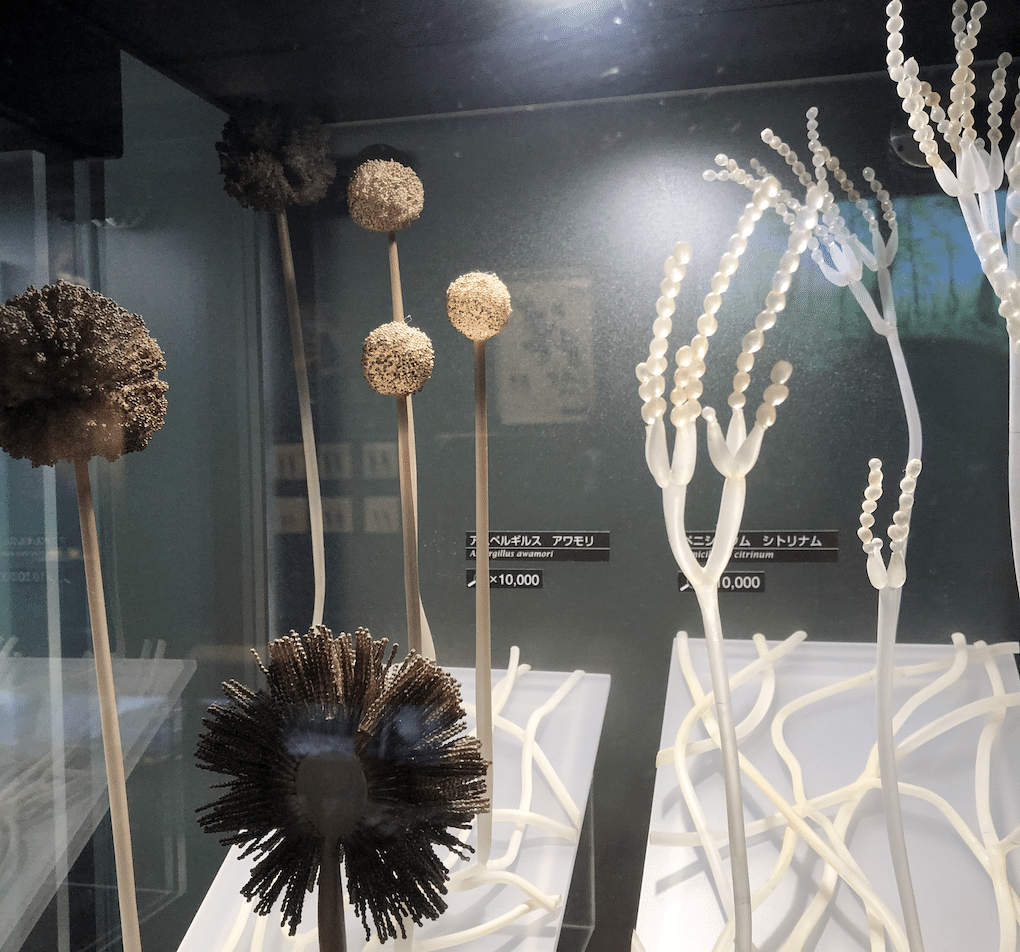

これは常設展示約1万4千点の上野科学博物館で「アスペルギルス アワモリ(Aspergillus awamori)」と出会い、恐竜を見にきた娘そっちのけで一人感動した話。

ことの発端はフレキシブル基板の会社さんのブログ。

そもそもフレキシブル基板だとかアディティブマニュファクチャリングだとかも専門用語感ばりばり出てるけど、それは仕事上覚えた。だいぶ。

この杉本さんのブログも面白いのだが、私は文中に出てくるAspergillus nigerという単語に惹かれた。杉本さんは「アスパラガスだと思った」と書いてるアスペルギルスさん。

初めて出会う単語だったのでとりあえずググるとJ-stageで「黒麹菌の学名がAspergillus luchuenisになりました」(山田修 2015)という論文が出てきた。

4ページほどの短い論文だったのでさらっと読めるな〜と思って読み進める。最初は黒麹菌の研究の説明やら株の種類やら名称の説明が続くのだが3ページめあたりから様子がおかしい。

「沖縄の泡盛が〜」「九州南部の泡盛は〜」「泡盛の風味は〜」と泡盛の話ばっかりでてくる。

(この人呑んべい・・・?)

と思って最後の筆写紹介を見ると

山田修

<抱負>黒麹菌の研究者が増えるといいな。

<趣味>毎日お酒を飲んでいます。

やっぱり!やっぱり!

独立行政法人種類総合研究所醸造技術応用研究部門所属

しゅ、趣味と実益と研究を兼ね備えた素晴らしいお方…。

そして、もう一度論文を読み返すと、途中の図がめちゃ手書き。

90年くらい前の論文から引っ張ってる〜と思って引用元に飛ぶと

ドイツ語!日本人研究者がドイツ語で熱く泡盛について語ってる論文!

すごい、全部手書き。すごい。

世の中いろんな研究をする人がいるなぁと思いながらこの日のアルペルギルス探索はここで一旦終了。

数日後。

恐竜を見に行きたいという娘を連れて上野科学館に。

恐竜やらなんやらの進化の過程をぶらぶらと歩いているとふと展示物の1箱が目に入る。

あれ、これ、見たことある。

アスペルギルス アワモリ!!

単なるカラーバス効果とはいえ、まさか上野科学博物館の約1万4千分の1の君に出会えるとは思わなかった。

一人奇跡の出会いに感動している母をよそに、娘は菌類コーナーのきのこを「おいしそー」と見ていた。

アスペルギルス、Aspergillus、麹菌という一単語は絶対忘れることはない。