伊勢金比羅参宮日記(3) 箱根関所・薩埵峠

2月5日(8日目)箱根湯本

今日も天気は快晴、平塚を出発する。

「虎御石(とらごいし)」(大磯の延台寺にある霊石)は一見の価値がある。

鴨立沢(西行法師旧跡)へ立ち寄ろうと楽しみにしていたが通り過ぎてしまって寄れなかった。とても残念である。

すべて名所など見ておこうと思う場所は、かなり手前から聞いておかなければならない。

人によって、聞いてみてもその場所をよく知らないことがあるが、見識の高い人では教えてくれる人も多い。必ず茶屋などの老人に尋ねてみると良い。もしちょっと名所を通り過ぎてしまったりすると、なかなか引き返して行くということは面倒で難しいものである。これは心得ておくべきである。

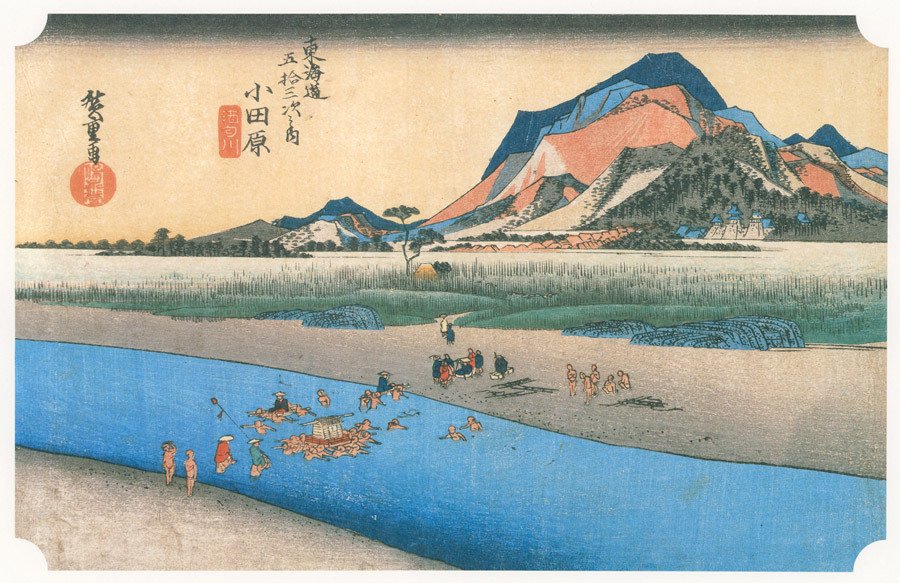

小田原の駅にて食事をとる。ここから箱根湯本温泉へまわる。

ここでは湯本温泉に泊まると決めるべきである。お湯はとっても良く、晩は必ず温泉に浸かるように。

温泉までは2里の距離がある。350文で駕篭を頼む。石坂があり難所の始まりである。

今晩は湯本の旅館「福住」に泊まる。(福住九蔵という二宮尊徳に学んだ者の経営する宿)

ここから早雲寺まで34丁(1丁は104mほど)。北条氏代々の石碑があり、狩野古法眼の屏風があり。宗祇法師の墓は古跡である。尋ねてみると良い。

2月6日(9日目)箱根関所

快晴。湯本を出発する。

ここからは険しい道であり駕篭でも大変である。箱根頂上の関所前には雪がたくさん残っていて、関所を過ぎては吹雪に遭いとても寒く、駕篭の中でも大変な思いをした。

三島の宿場に着いたら雨が降って来た。

ここからは平地を歩く。沼津駅の元問屋居右衛門宅にて泊まる。とても良い家である。

夜になって雨は上がる。箱根峠は登りの人は小田原から、下りの人は三島から駕篭に乗ること。

なかなか山道は険しく足を痛めてしまう。気をつけることである。駕篭代は、小田原から湯本までは300文から400文まで、湯本から関所の手前までは750文である。箱根から三島まで2朱2~300文くらいである。駕篭は宿屋で頼むと却って高く付く。直接駕篭屋と交渉するのが良い。なかなか値段の折り合いが付かない時は、後に酒代など取られないよう最初に決めておくべきである。

この峠では先手抓駕篭であっても値段は旅人の好み次第で乗せてくれるが、以前は途中で喧嘩を仕掛けて来て降ろしてしまう悪い駕篭屋がいたため、今では江川領主、大久保領主によって厳しい御達しが出ている。であるから今はそういう心配はないが、それでも気をつけることだ。

箱根関所にて

箱根手形其文

酒井志摩守医師剃髪 栗原元泉の申者

并小者壱人用事有之従上州伊勢崎勢州

迄罷越候

其御関所無相違御通江成可被下候

為後日證文仍如件

嘉永三亥戌年正月二八日

酒井志摩守家来

中村鉄次郎

通行手形の右側に名前を書いてあるところがあり、その名前を番役人が聞いてくる。その時、その書いてある名前と違う名前を言ってしまうといろいろとややこしいことになる。姓と名は共に間違わないように言う事。

もしまた手形の中に間違いがあり問いただされても、下手に言い訳せず、一向に気が付かずに持って来てしまいましたが、どうぞどうぞお通ししてくださいと悲しい顔で丁寧にお願いすることだ。

仮に手形がない者でも三度押し返しお願いすれば通してくれるらしいので、少々の間違いはお詫びすることで勘弁してくれる。その時は関所の右手に回ること。縁に手をかけて這いつくばってお願いすることだ。

この辺は宿引きが多い。宿屋はどこそこに泊まるというのを決めておき、それも出来たら浪花講などの良い宿屋の名前を覚えておくのがいい。

宿引きが近付いて来たらその宿屋の名前を言って、この人は旅慣れた人と思われる様に即答すれば、宿引きの心配はいらない。

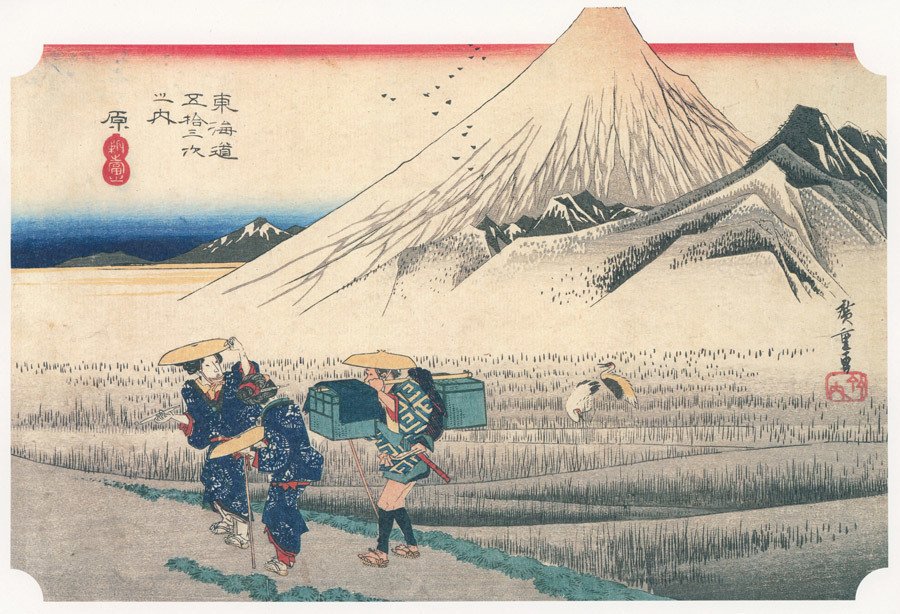

2月7日(10日目)原、吉原

本日も快晴ですこぶる暖かい日である。富士山は全景を現わし、終日お互いに見つめ合いながら歩いた。

吉原を出発してからというもの、周りは菜の花に満ちあふれ、薫りが漂ってくる。

梅沢という所で作られている「わらじ」はとても良い品であるから1足余分に買い求めておくと良い。また高さ4メートル弱ほどある橙(だいだい)の樹があり黄色い実をたわわにつけていた。そこから逆さ川、川井橋を通過した。この辺は坂もなく平坦であるから歩くのが楽である。

昨日は箱根の山で雪に遭い少し風邪をひいたようで気分が良くない。「さった峠」を越えたあたりは聞きしに勝る風景であり、素晴らしい。原と吉原の間の寺尾村にて、8文を払い富士山の裾野にいるという野生の馬を遠眼鏡で見られると言うので見てみた。が、どこを探しても見ることが出来ない。これにはダマされた。

柏原村の蒲焼きは名物である。しかし、これは食べてはいけない。とてもまずくて食べられたものではない。

原、吉原あたりの休処で富士白酒を売っていた。これも決して呑んではいけない。必ず腹痛をおこす。みな甘く作ってあり美味しくない。

岩渕村には栗の粉餅があった。これはおいしく食べた。

このあたりは山梨県身延に近く、龍王煙草、駿河半紙、砂糖は、この辺で作っている。

夕方、沖津の清水屋治左衛門へ宿泊する。夜から風邪気が強くなりとても心配である。