M&Aでグループジョインしたブランド「foufou」をグロース担当としてサポートした1年を振り返って

クラシコム執行役員 ビジネスプラットフォーム部 部長の高尾です。

D2Cアパレルブランド「foufou(フーフー)」がクラシコムグループにジョインして早くも1年。僕は、M&A前のデューデリジェンスの段階から、本M&Aのプロジェクトに関わり、ジョイン後は、foufouの経営をサポートする立場として関わってきました。

先日、foufouスタッフの皆さんが1年を振り返る記事が公開されたので、今回はクラシコム側からみたこの1年間の振り返りを書きたいと思います。

foufou(フーフー)とは

デザイナーのマール・コウサカさんが立ち上げたD2Cブランド。2023年8月に独立し、「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコムにグループジョインしました。オンラインストアはこちら

自己紹介と本プロジェクトにおけるミッション

僕は、「北欧、暮らしの道具店」を運営するクラシコムにて、ビジネスプラットフォーム部という部署の責任者をしています。この部署は、クラシコムのビジネスを健全に成長させるための足回り全般を担当しています。具体的には、大きく2つの役割があります。

①カスタマーリレーション

お客さまとの関係性の構築と維持をミッションとしており、「北欧、暮らしの道具店」で承った注文の処理や、お問い合わせ対応、物流業務、メルマガの企画運営を行っています。

②コーポレートソリューション

社内にむけたDXソリューションの提供、およびデータ分析をミッションとしており、DXの推進や、情報セキュリティ管理、データによるインサイト提供やデータ分析基盤の管理を行っています。

また、僕自身は、上場準備や予算編成にも関わってきた事もあって、「北欧、暮らしの道具店」において、MD(マーチャンダイジング)がどのように事業を運営しているのかは、第三者に説明できる解像度で理解している、という状態でした。

このように、D2C事業の運営面を把握している、という立場から、foufouというD2Cブランドのグロースの実現を支援する、ということが、僕の負っているミッションです。

経営サポートをするにあたっての考え方

グロースの実現を支援する、というミッションでfoufouのみなさんとの関わりが始まったとき、どうやったら事業を成長させることができるのかは、正直なところ、わからないな、と感じていました。

僕は、D2Cブランドをグロースさせるための正解を知っているわけではない。おそらく、この感覚は、D2C事業の売上面に責任を負っているMDグループや副社長でありEC事業を統括する佐藤さんとも共有できるものだと思います。

しかし、状況を自分たちがうまくコントロールするための方法はお伝えすることができる、と考えていました。クラシコムのMDグループが「良い計画をたてよう」と考えて、「北欧、暮らしの道具店」を運営していることに通じる考えです。

クラシコムでは、アセットを軽くして身軽さを確保することで、事前の調査や整備に労力をかけるのではなく、事後の状況から学びを得ることに重きをおいています。

このような、事前制御型ではない、事後制御型の経営スタイルを実践してきた経験は、foufouにとってもプラスになるだろう、と考えて、事後制御の方法をお伝えする、という方針で経営サポートを行ってきました。

こういった考えを持っていたため、foufouのみなさんとのやり取りにおいては、「僕が言っているのだから、文句を言わずこれをやってください」とか「親会社の指示に従ってください」というコミュニケーションではなく、「こういう理由や背景で僕らはこの方法を採用しており、foufouにも取り入れてみてほしいけどどうか?」と投げかけ、判断や実行はfoufouのみなさんに行ってもらう、というコミュニケーションが中心となりました。

具体的にやったこと

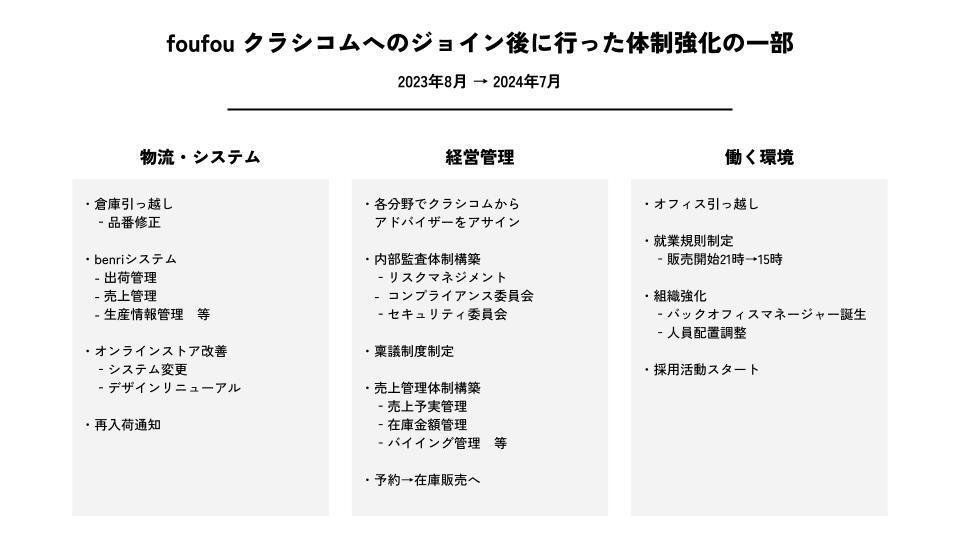

そういった方針のもと、この1年取り組んできたことは、foufouのマネージャー三名へのインタビュー記事に書かれている内容のとおりなのですが、僕からみて、これは大きな変化だったな、と思うことをいくつかご紹介します。

可視化

①物流を外部委託化し、在庫の動きをデータ化

M&Aのタイミングで、クラシコムが長年お世話になっている外部倉庫にてfoufouの物流業務を行ってもらうこととしました。

これによって、foufou社内の業務負荷が下がったことは、まず良かった点です。実は、外部委託の効果はそれだけでなく、WMS(warehaouse management system)で在庫が管理されるようになり、日々の在庫の動きを詳細にトレースできるようになったことも、いい点でした。出庫、入庫の数を毎日報告していただく際に、SKUごとに荷動きの理由別にわけていただくようにデータを整えました。

これによって在庫数量を知ることができるだけでなく、③の在庫金額のウォッチを正確にできるようになりました。

②日次予算を立ててウォッチ

クラシコムグループにジョインする前のfoufouは、非上場会社の1ブランド、という位置づけだったため、予算の管理が厳密に求められる環境ではありませんでした。月次で設定された予算はあったようですが、その予算をさらに日次に分解して管理する、という習慣をもっていませんでした。

一方、クラシコムグループ下においては、上場会社の子会社として、一定の経営品質が求められます。そこで、最初に着手したのが、日次予算の策定と、振り返りの習慣化でした。

日次に分解した予算について、1週間毎に実績を振り返る会を、foufou代表のコウサカさん、営業部マネージャーの小松さんと高尾で実施し続けています。これによって、foufouの状況や、どんな考えで商品を投入しているのか、その結果はどう振り返るのか、についての目線を合わせながらこの1年運営できてきたな、と感じています。

③在庫金額を継続的にウォッチ

アセットを軽くして事後制御の磨き込みを行う、という方針で考えたときに、在庫金額を一定の水準でコントロールすることが重要となります。

そこで、クラシコムで、「バイイングシート」と呼んでいるものを、foufouでも作成し、運用してもらうこととしました。

バイイングシートは、月ごとに、売上の予算、発注予算、在庫金額の予測値を一覧化した表です。表の中には、月ごとの在庫指数(=当月月末の在庫金額/来月の売上額予測値)の行も含まれており、この在庫指数が目標値に対してどのような状態かをみています。

これによって、「いま、この商品を発注すると、〇〇月の在庫金額がいくらになるが、それは適正か?」ということを確認した上で発注を行うことができます。また、予算に対して売上の実績が上振れや下振れした際に、在庫金額がどのような水準になるかを見ることによって、お店として、商品の品ぞろえが適切に保たれているかを確認することができます。

このシートを作るためには、予算、在庫、発注金額、発注した商品の入庫月など、多岐にわたるデータを統合する必要があります。①で整理したような詳細な在庫報告データと組み合わせることで、バイイングシートの正確性を確認しながら、在庫金額の定常的なウォッチが可能になりました。

また、このシートを作成したことで、在庫金額に対する評価をクラシコム-foufou間で揃えることができ、foufouとしてはこれまで実施してこなかったセールの重要性について合意することができ、2024年1月には、foufouにっとって初のセールを実施しました。

セールをすることが好ましい、というわけではありませんが、自分たちの状態を正しく認識した上で、経営方針に従ったアクションが取れた(しかも、お客様としっかりとコミュニケーションを取った上で)という意味で、とても大きな出来事でした。

生産性の向上

生産性の向上においては、クラシコムとシステム開発を協業しているソニックガーデン社と「benri(べんり)システム」と名付けられた基幹システムを開発したことで、出荷指示連携や、発注作業にかかる時間が大きく削減されました。現在は、在庫管理機能の開発に着手しており、さらに、生産性高く業務を行える環境ができる見込みです。

また、foufouでは、ECのシステムとしてshopifyを利用しています。shopify上でも、データ分析ができる機能は提供されていますが、多様な観点での分析をするには、一度CSVでデータをダウンロードして、spreadsheet上で集計をする必要がありました。そこで、TROCCOを用いてデータをBigqueryに取り込んで、EC売上のデータ分析を行えるようにしました。

これによって、特に出荷日基準の売上分析が格段にやりやすくなり、経理業務の効率化に繋がりました。

このように、システムに投資して、生産性を向上させることができたことそのものももちろん喜ばしいことですが、それだけではなく、「自分たちの業務はもっとよくできる」という実感を、foufouのみなさんと共有できたことが、何よりも大きい成果だったと感じています。

foufouマネージャー3名へのインタビューで、最後に「1年前よりも未来が楽しみです。」とお話してくださっていることにつながっているのかな、と感じています。

ロードマップ作成

数値の可視化と関連した話ですが、ほとんどすべての活動において、ロードマップを作成して取り組んできました。

まず、ロードマップを作成するには、タスクばらしをする必要があります。クラシコムでは、タスクばらしをすることが習慣として根付いていますが、foufouのみなさんは、タスクばらしをしてプロジェクトを進める、という習慣があまりなさそうな様子でした。

そこで、タスクばらしから一緒に実施することで、どこから手を付ければいいのかわからないぞ?というようなプロジェクトも、一歩ずつ進めることができました。

またfoufouは、もともと別会社の一部門であったところからグループジョインを期に会社として独立したため、できたての「会社」としてやるべきことがたくさんありました。このような状態の場合、親会社側よりも、むしろ、子会社側のfoufouのみなさんの方が、「早くこの状況をなんとかしなければ」と焦りがちです。

しかし、重要度と緊急度に従ってタスクを整理して、大きな穴を早急に塞ぐことができてしまえば、ほとんどのことは、時間をかけて取り組むべきタスクであることが多いです。そのため、ロードマップを一緒に作成し、これはいつまでにできていれば大丈夫、とお互いの共通認識を作ることで、適切なスピードで、プロジェクトを進めることができました。

クラシコムとしても、膨大なタスクに対して、何がどのようなタイミングで着手されるのかがわかるので、見通しを立てやすく、安心感をもって、進捗を見守ることができました。

foufouのみなさんとお仕事をして感じたこと

最後に、このような形で一年間お仕事を一緒にしてきて、僕が感じたことをまとめようと思います。

チームfoufouの強さを感じた

冒頭でも書いた通り、経営サポートという立場で関わっているので、究極的には、foufouのみなさんが動いてくださらなければ、僕は無力です。しかし、foufouのみなさんは、動き出しが早く、かつ、仕事を完遂できる、というチームでした。そのおかげもあって、一年間で、多くの変化を起こすことができました。

たとえば、日次の予算を立てよう、というお話をした際には、その週のうちには、たたき台を作ってくださり、それをベースに議論を始めることができました。

benriシステムの開発においても、「その機能だと、こういう業務のときに困る」というフィードバックを適切にしてくださり、業務に使えるものをつくることにこだわって、いいシステムを、ソニックガーデンさんとつくり上げていました。

どういうアクションを起こすといい、という背景や理由は僕から説明できますが、「やる気」を僕から提供することはできないので、このようなスタイルで仕事をするチームだったのは、本当にありがたいことでした。

なぜ、こうなるのかを考えてみると、foufouのみなさんは、変化することを恐れていないからなのではないか、と思います。変えること、変わることを怖がらない。また、変化の結果として、状況が上向かなかった場合には、そのことを受け入れて次のアクションを考えることができるため、チームとしての強さにつながっているように感じました。

foufouのブランドの強さを感じた

ここまで、具体的にどう売上を作っていったのか、という話が出てきていませんでしたが、少しだけ触れます。

M&Aを発表したタイミングで、青木さんが、ショップブランドとプロダクトブランドの違いについて触れていましたが、まさにその違いを感じる場面がいくつもありました。

foufouは、プロダクトが強いブランド。お洋服そのものが、コンテクストをまとって、コンセプトを体現しているため、たとえば、着用画像の投稿が、SNSで拡散され、多くの人に届く、ということが起きます。これは、「北欧、暮らしの道具店」のマーケティングではあまりみられないことなので、プロダクトが強いってこういうことを起こしうるんだ、と感じました。

お友達と着てほしいクラシカルドレス。 pic.twitter.com/mamp3qXooD

— f o u f o uのマールコウサカ (@foufou_marl) May 24, 2024

また、このブランドを作り上げているfoufouのみなさんには、ブランドをこう作りたい、という意志があることを感じます。

代表・デザイナーのコウサカさんの中に明確なイメージやアイデアがあるのはもちろんのこと、まだ、生まれて間もない会社なのに、「foufouっぽいとは何か」という感覚が共有されているのを感じます。

いまは、その「foufouっぽさ」の言語化にトライしようとしている段階ですが、会社全体に筋が通っていて、それがブランドやプロダクトの強さを作っているのだろうな、と感じました。

「ビジネスプラットフォーム部」の強さも感じた

最後に手前味噌なことを書きますが、クラシコムの「ビジネスプラットフォーム部」は、文字通り、D2Cビジネスをする上で、基礎となる機能を有しているんだな、ということを、経営をサポートできた、という実績を通して知ることができました。

実は、僕はこの部ができたときに「自分たちのやっていることを極めていって、いつか、その極めたケイパビリティを他社に提供することで、ビジネスプラットフォーム部としてもお金を稼げるようになりたい」という目標を持っていました。

そのときに想像していたのは、他社のコンサルテーションのような形態ではあったのですが、今回のように、M&Aしたグループ会社の経営サポートも、自分たちのケイパビリティの提供によって、クラシコグループ全体のトップラインを上げている、という意味では、「お金を稼いでいる」といえるな、と思いました。

期せずして、当初の目標を達成できていた、それくらいしっかりしたケイパビリティを獲得できていた、ということを知ることができたのは、とても嬉しかったです。

これからについて

振り返ってみると、この一年間は、これからfoufouが変化するための、土台作りの期間として位置づけることができそうです。事業の状態を可視化し、生産性を上げて余白を生み出し、見通しを共有できるようになりました。

ここからは、この作った土台の上に、何を乗せていくのか、ということを議論していけるといいな、と考えています。

これからのfoufouが、一層楽しみです。

▼foufouマネージャーのみなさんの振り返りはこちら

▼foufouオンラインストアはこちら