Cybozu Days 2023 終了!

11/8・9に開催されたCybozu Days 2023にご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!!今年もリアルで2日間参加させていただき、リアルでお会いしたりお話したり、楽しみました!

今回のnoteではその様子を(ほんの少しですが😅)ご紹介したいと思います。

Day1 kintoneエピソードを掘り起こすワークショップ

11/8(水) Day1では、kintone SIGNPOSTのワークショップセッションを担当しました。タイトルは「社内に眠る「kintoneを使った業務改善のエピソード」を掘り起こす!!簡単対話ワーク」ということで、「対話」をテーマにしたワークショップです。

「対話」のためのファシリテーションツール

対話と言っても、ただ単に話すだけではテーマが深まらなかったり、誰かひとりが一方的に話してしまったり、上手くいくときといかないときがあるような気がします。やはり「対話にも勘所」がありそうです。

そこで今回は、チームでの対話の時にちょっと気に留めておくと良さそうなポイントを「対話の勘所」としてまとめました。その名も「kintone SIGNPOST ファシリテーションツール(仮称)」です!

構想自体は2022年から進めていたのですがなかなか形にすることができず、またリアルでの対話の機会が限定されていたこともあり、世に出すところまでは行きませんでした。

しかし今年の9月頃に、Cybozu Daysでワークショップやってみよう、リアルでやるならファシリテーションツールを形にして世に出そう!ということで、急ピッチで文章やタイトル、イラスト、カードデザインなどの制作を進めて、今回のDaysに間に合わせることができました!(ほんとにギリギリでしたw)

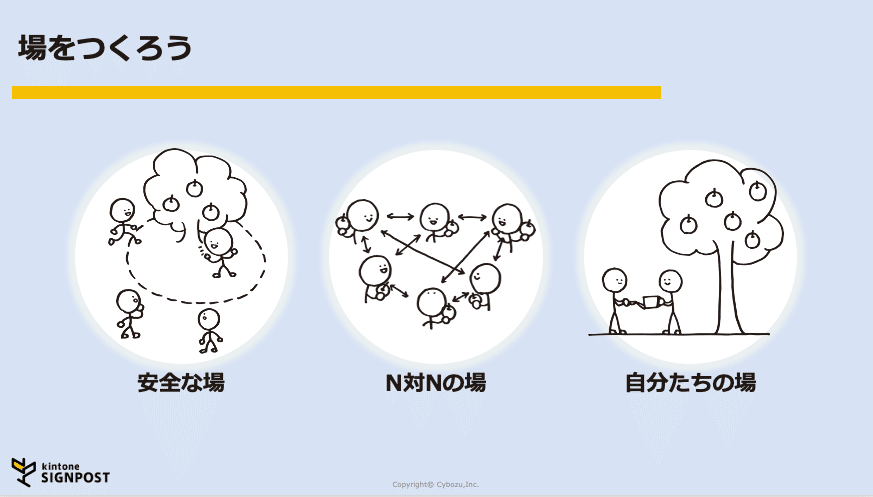

勘所の内容

今回の勘所は「kintoneで協調的に業務改善をするためのふるまい」をまとめました。チームで協調的に業務改善をする時の問いかけ方や、複数人で対話的にアイデアを出す方法、チームとしての場づくりの方法、そしてkintoneらしいふるまい方を加えた全14種類の内容になっています。

これらの勘所も単に思いつきで並べたわけではなく、まさに色々な人と対話をしたり、論理的推論の方法や、哲学的な思考法、ファシリテーターとしてのグランドルールなどを組み合わせたりして構築しました。(この背景の詳細についてもどこかでnoteにまとめたいと思っています。)

もちろんこれが全てではありませんし、これを毎回全て使わなければいけないということもありません。対話のキッカケとして使ったり、今話している論点の認識を合わせるのに使ったりすると良いと思います。

ファシリテーションツールの位置づけ

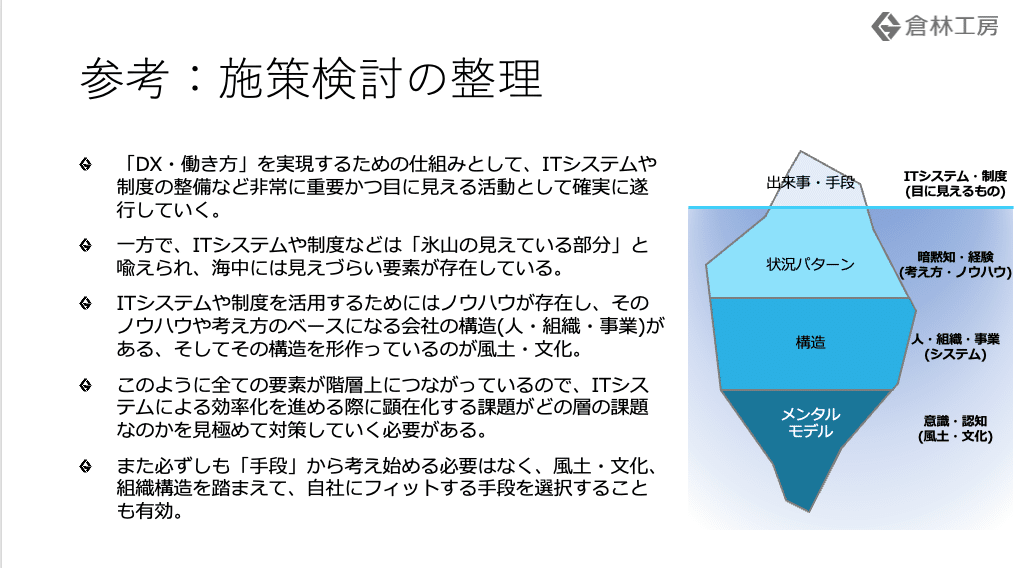

そもそも今回のファシリテーションツールをなぜ作ろうと思ったのか?を考えた時に浮かんだのが「システム思考」や「組織開発」でよく目にする氷山モデルです。これは「ある出来事や手段のように目に見えるものは、その状況パターンや組織構造、そしてメンタルモデルなど目に見えないものと関連しているひとつのシステムである」ということを説明するモデルです。

これを「kintoneを使った業務改善」に当てはめてみると、このようになるのではないでしょうか。

手段:kintoneの機能やkintoneで構築したアプリ

状況パターン:kintoneを活用するための考え方

構造:kintoneを活用する組織やその構造

メンタルモデル:kintoneを活用する組織の風土や文化

これをkintone認定資格関連の施策に当てはめてみると、以下のようになります。

kintoneという多くの人が使えるツールがあった時に、まずはその使い方をkintone認定資格で広めました。そしてkintoneで業務改善ためには経験者の暗黙知や考え方があるということで道しるべとしてkintone SIGNPOSTを作りました。

今回のファシリテーションツールは、kintone SIGNPOSTを共通言語として協働するチームのためのツールと言えます。(残すところはメンタルモデルのレイヤー?!?!)

「レンガ職人の話し」から読み取る「質問」の大切さ

今回のファシリテーションツールを作るに当たっては、「質問が上手い人」を観察しまくり、ファシリテーションの本やロジカルシンキングの本を読み漁りました。「単なる質問文」を羅列するのではなく、「議論の全体を意識するような問いかけ」をイメージして整理しました。

「問いかけ」で思い出したのは「レンガ職人の話し」です。

ある男が、3人のレンガ職人に「あなたはここで何をしているのですか?」と質問した。

職人Aは「毎日毎日レンガを積んでいるだけさ」と答えた。

職人Bは「家族を養うためにレンガを積んでるのさ」と答えた。

職人Cは「歴史に残る教会をつくるためにレンガを積んでるのさ」と答えた。

この話は「同じ仕事であってもモチベーションを持った方が良いよね」的な文脈で紹介されることが多いです。私はこの「ある男」に「kintone SIGNPOST ファシリテーションツール」を使って欲しい!と思いました。

もしある男がファシリテーションツールを使って職人Aに質問していたらどうでしょうか?

ある男が、職人Aに「あなたはここで何をしているのですか?」と質問した。

職人A「毎日毎日レンガを積んでいるだけさ」と答えた。

ある男「おぉ!毎日ですか、すごい!」

職人A「みんなやってることさ」

ある男「いつまでこの工事は続くんですか?」

職人A「確か1年ぐらい続くって言ってたかな」

ある男「そんなに長い期間ですか!?何を作ってるんですかね」

職人A「そう言えば、大きい教会を作るとか言ってたなぁ」

ある男「それはすごい!名誉ある仕事ですね」

職人A「そ、そ、それほどでもねぇよ(照)」

どうですか!?対話によって明らかに職人Aさんのモチベーションが上がりましたよね!

もしある男がファシリテーションツールを使って職人Cに質問していたらどうでしょうか?

ある男が、職人Cに「あなたはここで何をしているのですか?」と質問した。

職人Cは「歴史に残る教会をつくるためにレンガを積んでるのさ」と答えた。

ある男「おぉ、それはすごい!いつまでこの工事は続くんですか?」

職人C「そう言えば、いつまでかは聞いてないなぁ。。。」

ある男「今レンガを積んでいるのは、教会のどの部分なんですか?」

職人C「そう言えば、教会をつくるとしか聞いてないんだよ。。。」

ある男「そもそもここって教会をつくって良い場所なんですか?」

職人C「そう言われてみれば、ここは隣国にも近いし、農地にも影響がありそうだな。。。オレ、この教会を建てる目的とか規模とかちゃんと聞いてくるよ!」

いかがでしょうか!?対話によって職人Cさんが仕事の目的や詳細をちゃんと確認できそうですね!対話ってすごい!!笑

今回作成したカードをシェアします。今回はCybozu Days用のノベルティだったので限定数での制作でしたが、みなさんからのご要望があれば量産化できるかもしれません!?

Day2 初心者人材教育ロードマップセッション

11/9(木) Day2では、kintone Enterprise Circle(kintoneのエンタープライズ企業ユーザー会、以下EPC)の分科会セッションを担当しました。タイトルは「100社100通りの人材育成?!kintone初心者教育ロードマップを徹底比較!」ということで、「kintone人材育成」をテーマにしたセッションでした。

Day2の最後の特別講演でも、このセッションの内容を取り上げていただき、kintone活用やDX推進において、人材育成が非常に関心の高いテーマであると実感しました。

この分科会では、kintone人材を育成するに当たって、誰に・どこまでのkintoneスキルを・どのように身に着けてもらうか、ということを各社が実際に取り組んでいる内容を踏まえて約半年間ディスカッションを重ねました。

「社内のスキル定義」あり、「ダイレクトナンパ」あり、「毎週続いている学習コミュニティ」ありで、まさに100社100通り!しかしそんな中でも共通するポイント拾い出し、まずはkintoneスキルレベルを以下のように設定しました。

システム管理は対象外

次に誰を育成していくのか?従来の人材育成のやり方で考えると、上位の事業目標からブレイクダウンしていく、というのが思いつきます。しかしそのやり方では「計画以外の業務改善が起きない」「企画〜開発〜実装のスピードが出ない」という課題感があったそうです。

そこで、この分科会ではkintone人材育成のモデルとして「芋づる式収穫祭モデル」というのを定義しました。

最初はkintone導入対象の業務・部署を明らかにし、kintone人材育成の対象を把握します。

次に、最低限のスキルを身につけてもらいます。そうすることで、kintoneの活用・展開が効率的にできるようになります。

そうすると、自発的にkintoneを活用して業務改善したいという人がでてくるので、その方を手厚くサポートし、実践と伴走を繰り返します。

そうすることで、「kintone業務改善ができる人」が芋づる式に増えていくと言うサイクルになります。

このセッションのまとめとしては、「自発的な学習」と「持続可能な学習」という2つの点が紹介されました。

仕事だからといって無理やり学習させても結局長続きせず本来の目的である業務改善は起きません。また、学習は一時的な活動ではなく継続的に活動しなければ学習の定着は望めません。そのためには学習者が持続的に学習するだけではなく、学習を支援する側も持続可能であることが重要です。

こちらで紹介した内容は、kintone SIGNPOSTのWebサイトのパターン実践ガイド「kintone人材育成のロードマップ策定とそのポイント」として掲載しています。ぜひご覧ください!

Day2 特別講演 〜 クロージングセッション 〜

Days 特別講演は、青野さんと栗山さんがCybozu Daysの2日間を一気に振り返りつつ、切り抜き動画的に紹介するという内容です。そのコンテンツのひとつとして、100社100通りのkintone人材育成セッションを取り上げていただきました。

100社100通りのkintone人材育成セッションのポイントでもある「kintoneスキルレベルの定義」と「kintone人材育成ロードマップ=芋づる式収穫祭モデル」には、青野さん栗山さんも興味を持っていただいたようです!

もちろんこれはkintone人材育成の「唯一の正解」ではなく、「成功パターンのひとつ」ではありますが、kintone人材育成を「従来型の学校教育」として捉えるのではなく「アクティブラーニング」のように捉えることで、自発的な学習を促せるのではないかと思いました。

Cybozu Days 2023を振り返って

今年は大阪でのイベント(Cybozu Circus)は実施されないので、コンテンツのリリースが全てCybozu Daysに集中し、エネルギーもそこに集中、その結果タスクの締切も全部そこに集中!という鬼のような状況でした笑

そんな痺れる状況ではありましたが、やはりCybozu Daysという注目が集まる場で、kintone SIGNPOSTファシリテーションツールやkintone人材育成ロードマップを公開できたことは本当に嬉しいです!これは本当にチームの皆様、EPC分科会の皆様のお陰です!ありがとうございました!

この後も、いくつかのプロジェクトの仕込みが進んでいますので色々と公開していけるのではないかと思っています!

今回のCybozu Daysの心残りだったのは、パートナー様やkintoneユーザーの友人に挨拶しきれなかったことです。。。せっかく同じ会場にいたのに無念。。。でもまた別の機会でお会いできるのを楽しみにしています!😊

おまけ

今回、前泊の夜と1日目の夜の2日間連続でお世話になったアパホテルの缶詰バー。缶詰ってめっちゃ進化してますね😅 美味しかったし楽しかった〜