サッカーTR解体新書⑦ゲームモデル編 攻撃 ビルドアップ

4つの局面と13の構成要素

サッカーには攻撃と守備そして、攻守の切り替え、守攻の切り替えの四つの局面と+セットプレーがあります。

そしてその下に各局面を構成する13の要素があります。

今回は攻撃(組織的攻撃)について書きたいと思います。

攻撃については多くの方法があります。その中で、自分の意見を持つことが大事です。

攻撃(組織的攻撃)の局面

まず組織的攻撃の原理原則ですが、全体のポジョニング設定です。

ライン間と1ラインのバランスを整えつつ、パスラインの確保、前進しやすいもの、ポゼッションの可能性があるものであるべきです。

ここで設定したポジショニングが攻撃のスタートポジションとなります。

次に攻撃(組織的攻撃)の局面での構成要素は4つあります。

構成要素

・ ビルドアップ

・ 前進

・ ロングボール攻撃

・ フィニッシュ

ビルドアップ

攻撃の1stフェーズはビルドアップです。

ビルドアップとは何か?ということで、まず定義から

ゾーン1からゾーン2にボールを運ぶこと

これはコートを3分割し自陣ゴールからゾーン1 真ん中のゾーンをゾーン2 相手陣地付近のゾーンをゾーン3とした時に、ゾーン1からゾーン2へボールを運ぶことをビルドアップと言います。ただ、相手守備が高い位置からプレッシングをかけてきた場合はわかりますが、相手守備が下がってゾーン2からプレッシングにきた場合、前進の構成要素と被りますので、別の見方も紹介します

まずプレッシングがない状況が1stフェーズ。

2ndフェーズは、例えば相手FWが2枚きていて、その二人のラインを突破したら2ndフェーズに入るというもの。

ビルドアップの型

ビルドアップ時の原理原則として、ビルドアップ時のポジショニングの設定があります。

ここで大事になってくるのが、攻撃の組織構造(ポジショニング)の可変性です。

サッカーは相手がいるので、自分達の攻撃時のポジショニングを相手の守備のポジショニングに適応させなければいけません。

キーファクター

・相手のプレッシングの高さ、守備時のポジショニング 守備のタイプ(マンツーマン/ゾーン/ミックス)に応じて状況分析する

・選手は様々な高さやレーンにポジションをとる

・攻撃のスタートエリアからの前進が容易になるものを選択する

・選手は自分のプレーエリアから飛び出し次のことが行える(数的優位、ポジション優位を引き起こす)(自分がプレーが行われているエリアにいるときは、できる限り幅をとり相手を引き離す。または、近づいて相手を引きつける)

・もしボール保持者の前にスペースがあるならドリブルで前進して相手を引きつけてフリーな味方を作る

•すぐに前進できるわけではないことを忘れてはいけない。(相手を動かして前進できるスペース、ギャップを作るために横パスを使う)

などです。

ビルドアップの際は早く前進することが大事ではなく

前進する準備が,できてから行うことが大事です。

次にビルドアップ時の5つ基本陣形を紹介します。

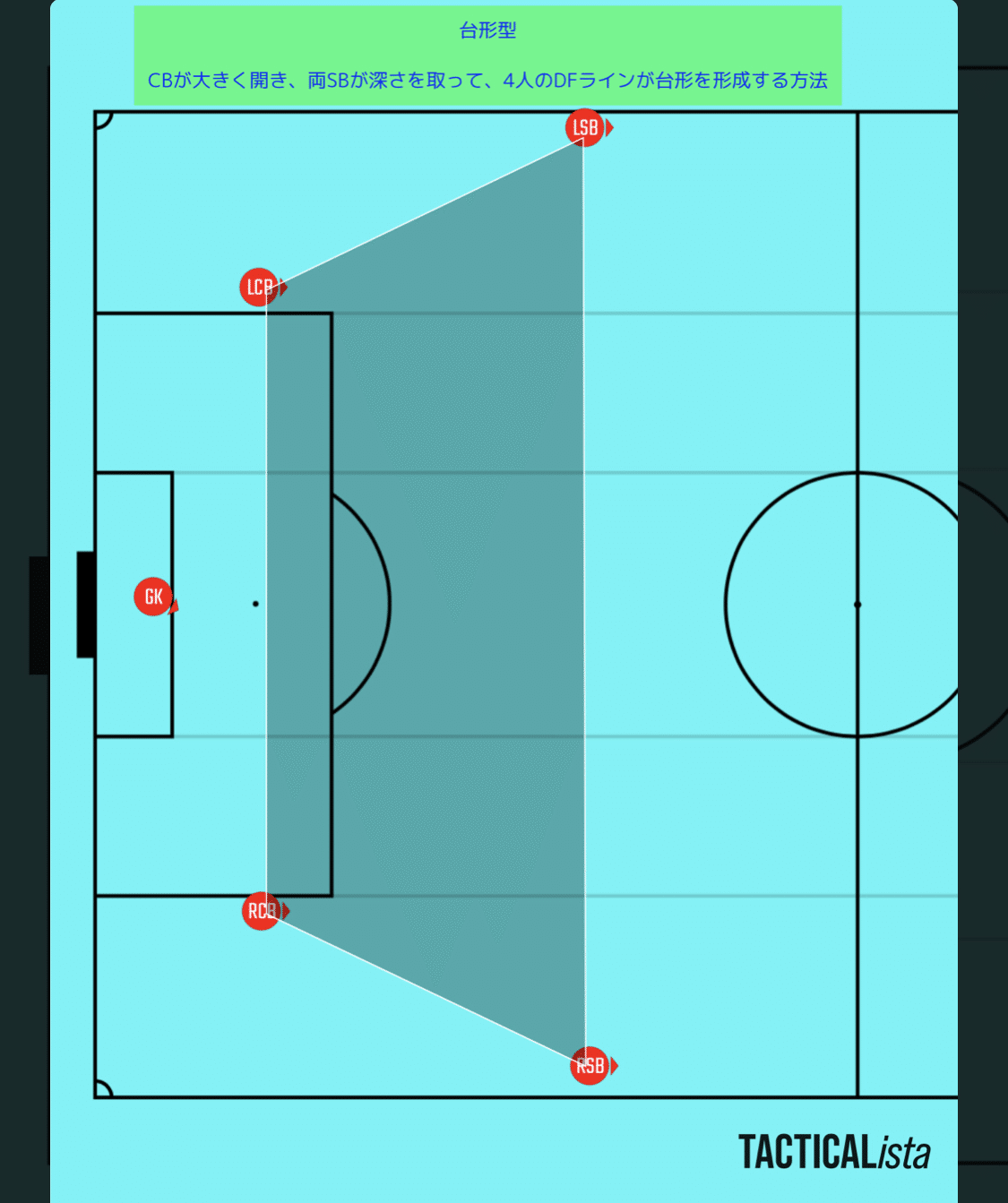

①台形型

②4人1ライン

③3人1ライン

④ロングボール

⑤ゴールキック① 台形型

メリット

・SBが高い位置をとることで、相手WGを押し込むことができ、中へのパスコースができやすくなる。

・CBは大きく開くことで、相手FWが追いつくことが難しくなる。

・相手が2トップの場合に2トップ間の距離が開いた場合、ボランチへのパスコースができる。

デメリット

真ん中のゾーンの人数が減るため、カウンターを受けた際にピンチになりやすい。

② 4人1ライン型

メリット

③•相手が2トップでも3トップでも確実に数的優位ができる。

•SBが低い位置ポジションを取れば、相手WGを引っ張り出しやすい。

•CBとSBで相手FWに対し2vs1が作りやすい。

•最終ラインに多くの選手がいるのでボールを低い位置で失っても対応できる。

デメリット

中盤で人数がかけにくい

③ 3人1ライン型

メリット

3人でのビルドアップは基本的には相手2トップに対して有効な型。

幅を取るやり方では、真ん中のCBの選手がなるべく2トップのうち1人を引きつけて、外にパスをだします。

2枚目の幅を取らずに進める方法では、相手2トップを中に引き寄せる事ができるのでサイドにスペースが作れます。

デメリット

カウンターの危険性が大きい。

④ロングボール

中盤にあまり選手を配置せずに最終ラインで数的優位の獲得を目指す方法。

ロングボールを用いてビルドアップする時の重要なことは、単純にボールを前線に放り込むのではなく、DFラインでパス交換を行い、相手がプレスにくるのを誘発し引きつけることで、相手DFラインと中盤、サイドの距離が開き、その後にロングボールを入れることで,効果的なビルドアップ方法になります。

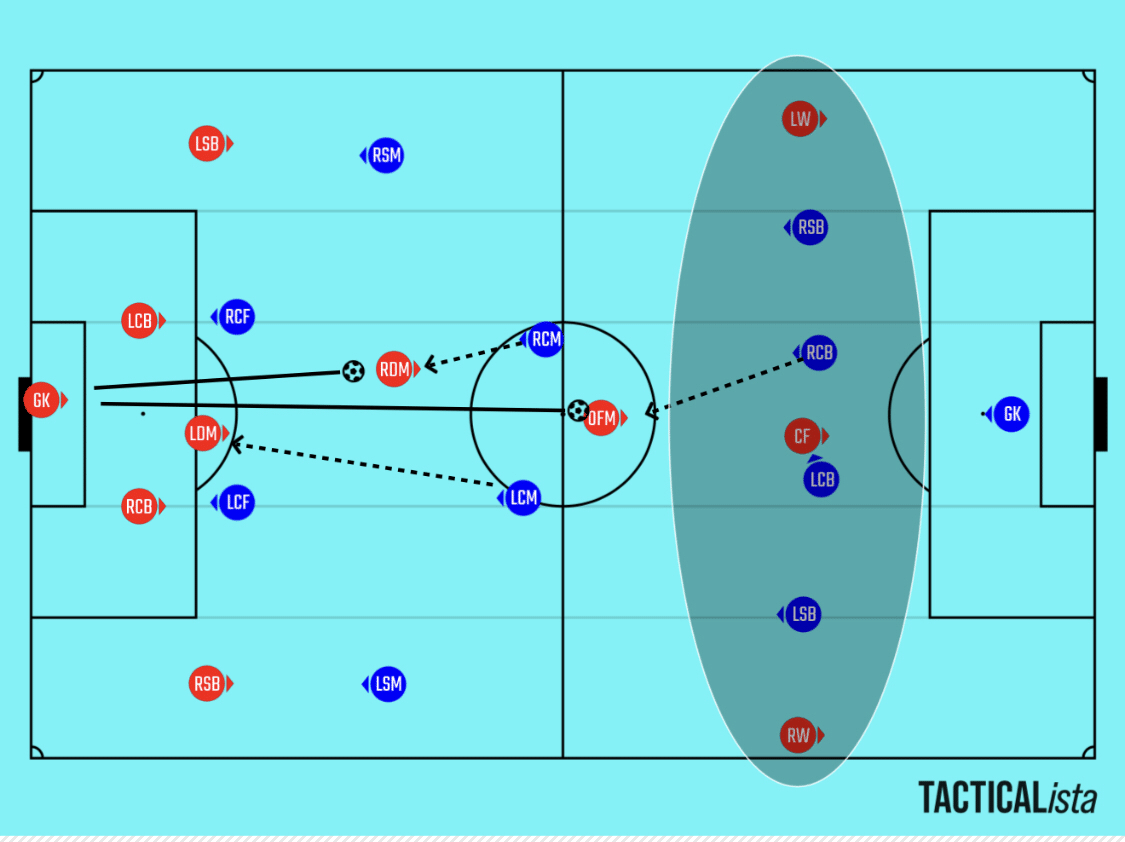

⑤ ゴールキック

個人的にはゴールキックからのビルドアップは特殊だと思います。何故ならセットプレーであるからです。

より選択肢のあるプレーが可能である。

図のように相手中盤が前からいけばいいのか迷う。もし前からいくのであれば、その背後に大きなスペースができます。

その時に見るべきものは、相手最終ラインの状況。状況によっては数的優位性や位置的優位性を獲得できます。

今回はここまで。次回は攻撃 前進に続く