潜入レポート| 能楽を楽しむ会に参加して

ご無沙汰しています、kuniです。

今回は、歴史紀行作家の藤井勝彦さんによる「能楽を楽しむ会」体験レポートをお届けします。

初めて参加するイベントはどうしても緊張してしまうもの。かくいう私も、口コミやレビューを確認しないと不安になってしまう性分です。

特に、わたしたちの提供する「能楽」というコンテンツは敷居が高く感じられてしまいがち。実際に参加者のアンケートを見返しても「参加する前はクローズドな印象を持っていた」という声も多くあります。

わたしたちが主催する「能楽を楽しむ会」は、多くの世代の方々が能楽に初めてふれるキッカケづくりをモットーにしています。レビューや口コミに変わる事前情報なるものをどのように提供しようかと困っていた頃、『日本神話の迷宮』『日本神話の謎を歩く』など多くの著書を残す歴史紀行作家の藤井さんとの出会いがありました。

そして、思い切って「イベントに潜入してみませんか?」とお声がけさせていただき、本記事が完成しました。イベントが気になってるけど雰囲気を知りたいという方、ぜひご覧ください!!!

目次

能楽と触れ合えるチャンス到来!

能楽と聞いて、皆さんはどんな感想を抱かれるでしょうか?

日本の無形文化遺産であることはいうまでもありませんが、そればかりか、ユネスコの無形文化遺産にも登録されている日本の古典芸能の源泉というべきものでしょう。それにもかかわらず、「難しくて分かりにくい」あるいは「形式張って堅苦しい」といった声も少なからず聞こえてくるところです。

日頃から日本の神話や伝説伝承に目を向け、多少なりとも日本の古典に親しんできた文筆家である筆者からみても、その思いは同じ。実のところ、未だ一度も「能楽」を鑑賞したこともないというのですから、お恥ずかしい限りというしかありません。

ということで、私どもにとっても、今回が初めての能楽体験。今まさに、はじめの一歩を踏み出そうとしているところなのです。

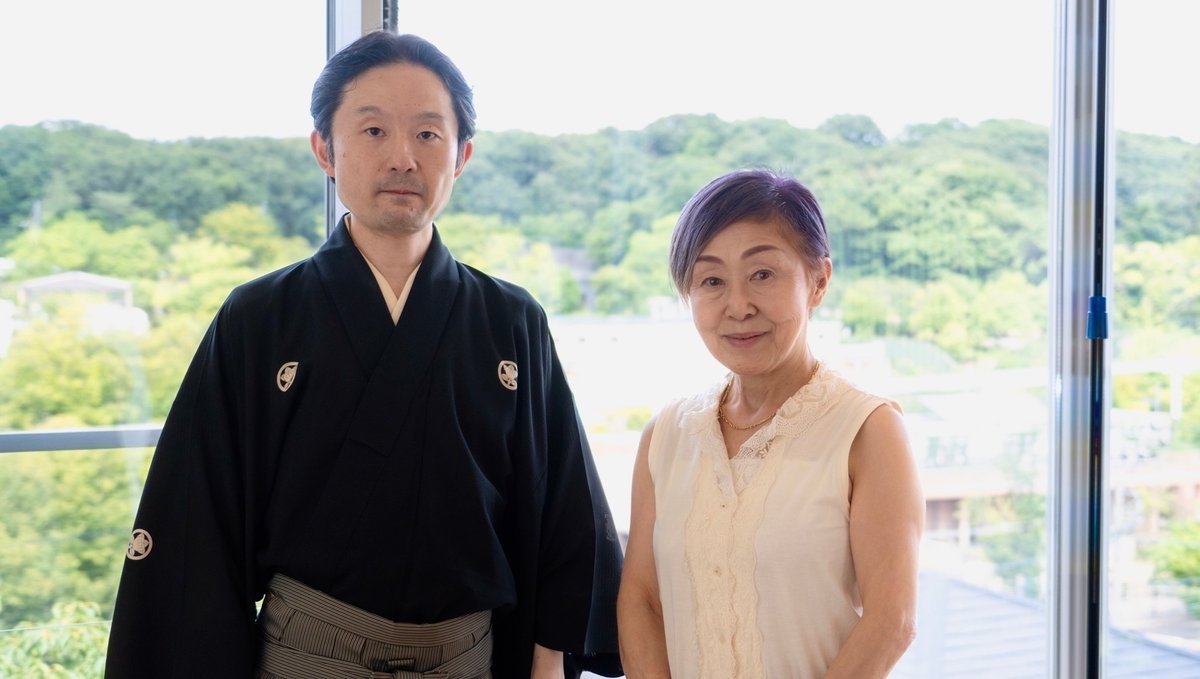

その第一歩を踏み出すのに背中を押してくださったのが、仁和能楽學舎の髙津久仁枝さんでした。「能を通して日本伝統文化を学ぶ機会」を創出することを目的として設立された財団の理事長で、書道家でもあるとお聞きしました。様々な苦難の道を歩んで来られた末に、今日の財団を築き上げられた方ともお見受けしました。

その理事長から直接お電話をいただき、「能楽の体験講習会を催すので、参加して一文を寄せて欲しい」とのこと。これこそ、「能楽」と触れ合える絶好の機会到来とばかりに、即決でそのありがたい申し出をお受けしたのでした。

初めて、能楽の体験学習に参加

お訪ねしたのは、梅雨もまだ明けきらない 2023年7月16日(日) のこと。名古屋市の東部、東山動物園にも近い、閑静な住宅街にある仁和能楽學舎を訪れたのでした。広々とした邸宅のカルチャールームが、講義の舞台です。

講義の場に入室したのは、定刻の半刻も前でしたが、すでに多くの方々が待機。所定の時間には20名もの方々が集うという盛況さ加減に、まずもって驚かされたものでした。

この日のスケジュールは、80分の講義と、休憩を挟んで別棟における80分の体験授業とか。その講師として壇上に上がられたのが、観世流シテ方能楽師の坂井音隆先生でした。

重要無形文化財総合認定保持者の坂井音重先生の次男として生まれ、3歳で初舞台、8歳で主役というべきシテ方を演じられたとも。兄の音雅先生、弟の音晴先生共々、26世観世清和先生に師事。

ご兄弟三人とも重要無形文化財総合認定保持者で、日本国内ばかりか海外でもご活躍中の方と紹介していただきました。それでも、まだ40代半ばの若々しいお方で、堅苦しさもなく、気軽にお話ししていただけそうな雰囲気に、まずはほっと胸をなでおろしたものでした。

カルチャールームで能楽の基本をマスター

講義の流れは、能楽の成り立ちから、歴史、能舞台の特徴、演目のレパートリー、能楽の登場人物という、能楽にまつわる基本から始まりました。初心者にもわかりやすいものだったというのは、ありがたい限りです。

大陸から伝わってきた散楽や田楽などから猿楽を経て、能、狂言へと進展していく中で、その大成者である世阿弥が為した功績を皮切りとして、秀吉や江戸幕府の保護政策による発展、さらには幕府の庇護を得られなくなって衰退を余儀なくされて危機を迎えた幕末以降の話なども、包み隠さずにお話しいただきました。戦乱の世の能楽が、戦を前にした武士たちが自らの士気を高めるために演じたものであったということを知って驚いたのを覚えています。

また、本舞台と橋渡りの構造やその役割、演目のレパートリーが、神、男、女、狂、鬼の五番立で構成されていること、影のある武将や儚い女を演じる深みや、その消えゆく美しさ、その幽玄美を感じ取ることの面白さ等々、丁寧に説明してくださったのです。

その後、能舞台の映像を見ながら、演者の動きについての解説へと移ります。この日の演目は「山姥」で、作者である世阿弥が記した謡本(台本)をもとに解説していただきました。ワキである百萬山姥の登場シーンから始まり、主役となる前シテ(演者は坂井音隆先生)のあやしげなる女の登場、さらには最後のハイライトシーンともいうべき、本来の姿に戻った山姥による「山廻り」の烈しい舞の映像が映し出されていきます。

敷舞台での、坂井音隆先生が指導する実習体験での感動

こうして約80分の講義を終えると、休憩を挟んで、会場をお隣の建物内の敷舞台へと移動。いよいよ体験授業の始まりです。

まずは謡から。習うのは、「山姥」の最後の場面です。「いとま申して帰る山の 春は梢に咲くかと待ちし~雪をさそいて 山女ぐり」「めぐりめぐりて 輪廻を離れぬ 妄執の雲の 塵つもって 山姥となれる 鬼女が有様~山又山に 山めぐりして 行方も知らず なりにけり」という、山姥の妄執が尽きることなく山々をめぐるという重要なところを、先生の謡に続けておうむ返しに合掌。皆さん、思いの外大きい声で、腹の底から声を出されているのにビックリ!熱の入りようが、ひしひしと伝わってきたものでした。

続くは所作、つまり身のこなし方です。能の演者の基本中の基本ともいうべき「すり足」のコツを学びます。これに続いて、手の運びや扇の使い方なども学習。「山姥」には月を見るという場面がありますが、その時に大事な扇の使い方なども、見本となる先生の動きに合わせて繰り返し練習したものでした。

最後に、能の特徴的というべきお面をも披露。実際に「山姥」で使用されたお面を身近で見られるというのも、とても貴重な体験です。希望者一名だけですが、先生手ずからお面をつけていただいた方は、とても感動されていたようでした。また、お面の向きや歩き方によって、お面の表情が変わることがあるのだということにも、多くの方が驚かれていました。

こうして体験授業も終わり、和室でお茶と和菓子をいただきながら、先生を囲んでしばし歓談。皆さん、積極的に先生に質問されておられましたから、その熱意の大きさが押し計れます。

これまで何度かこの会に参加された方もいらっしゃいましたが、初めての方も多かった模様。それにもかかわらず、能楽から何かを掴み取りたいとの思いを抱いてお越しになる方が多かったことが、とても印象的でした。

女性ばかりか、ご夫婦でお見えになる方や若い男性もいらっしゃるなど、年齢層も職種も様々。この方々から、さらに派生して多くの方々へと能楽ファンが増えていくだろうと、そんな気がしたものでした。

三者三様の趣の異なる「山姥」の楽しみ方も

ちなみに、この日取り上げられた演目は、前述したように「山姥」という世阿弥が手がけた謡曲でした。もともと伝説として各地で伝えられていた方の「山姥」とは、山に棲む老女の妖怪で、美女に化けて通りすがりの男を家に誘い込み、夜半寝静まったところを襲って食い殺してしまうという恐ろしげな女の物語でした。

私もこの妖怪のことをかつて一文に認めたことがありますが、美貌を餌に男を惑わして破滅させるわけですから、悪女という他ありません。恐ろしいことこの上ありませんから、もちろん出会いたくありません。

ところが、父・観阿弥とともに能楽の大成者として知られる世阿弥は、このおぞましいばかりの「山姥」伝説に、自らの罪業に悶え苦しみながらも生きざるを得ないという、儚くもか弱い女の情念を盛り込もうとしたようです。

男を襲って云々といった元のお話を全て取り払って、迷いの世界に生きざるを得なかった山姥が、極楽浄土への生まれ変わりを願うという極めて仏教色の強い物語に書き換えたというのが大きな特色でしょう。山姥の曲舞を演じて当たりを取った百萬山姥こと遊女・百萬が、善光寺詣での旅の途中に出会った本物の山姥に、宿を提供する代わりとして踊りを所望されます。

所望した側の山姥は、謡の力をもって、六道を彷徨う迷いの世界から脱して天人へと生まれ変わりたい…との切なる思いを訥々と語るのです。夜叉のごとく人々に恐れられた山姥も、ここでは、何がしの罪業を背負ったがゆえに鬼へと変貌せざるを得なかったことも暗示しているかのようです。

やむなく鬼女に成り果てた、儚げな女の葛藤に焦点を当てた世阿弥の深遠なる思いに、まずは敬意を表したくなってしまうのです。それこそが「幽玄」とでもいうのでしょうか。

その謡曲を演じる能楽師が、舞と謡によって、その真髄を全身全霊で表現。その心意気を、謡曲「山姥」から感じ取ることができれば…と願うばかりなのです。未だ能そのものを見たこともない筆者としても、早く能舞台に駆け込んで、その真髄に触れたいとの思いに駆られたものでした。

また、この世阿弥が著した謡曲「山姥」を元ネタとして誕生したのが、近松門左衛門が著した浄瑠璃「嫗山姥」であったことも、興味深いものがありそうです。

ここでは坂田時行と所帯を持った元遊女・八重桐が登場。仇討ちの本懐を果たせず悶々と過ごす夫を妻が詰り、面目なしと自害した夫の悔しさまみれの霊魂が妻の体内に宿って子を成すとの奇妙な物語へと変貌しています。夫の怨念が祟った挙句、妻が夜叉のごとき山姥に豹変するという物語で、人形浄瑠璃や歌舞伎などでも演じられているようです。

となれば、鬼女として恐れられてきた伝説「山姥」と、世阿弥が描いた罪業に悶え苦しむ謡曲「山姥」、さらには男と女の情念が絡み合った浄瑠璃「嫗山姥」の三者三様に趣の異なる「山姥」を見比べてみることもできそう。それもまた、面白い試みと言えるかもしれません。

何はともあれ、今回は筆者にとっても初めての能楽体験ということではありましたが、その真髄に触れるための足がかりを得たのではないかと、そんな気がしたものでした。

文責:藤井克彦