昭和であった27 〜 最終回・あの時見た未来 〜

最近手に入れて読んでいる本がある。

ここでも紹介したが、19世紀フランスの小説家ジュール・ヴェルヌが19世紀の中頃、100年後のパリを描いた『二十世紀のパリ』という長編小説。

要するに1800年代(中盤)に書かれた当時のSFである。

ヴェルヌの死後、遺族が遺品から原稿をを発見し、1990年代に出版されたもの。

まだ小説家として身を立てる前、彼が小説家を志すも挫折し、家族を養うために当時の公益科学技術団体の幹部秘書をしていた時期に執筆した空想小説である。

19世紀半ばというとエジソン以前の世界。

産業や生活の電化はもとより、ようやく蒸気機関が普及し始めた頃の時代である。ガソリン機関もない。

世界の公共動力システムは圧縮蒸気とガスで出来ており、都市構造や産業の近代化が進む中、個人のアイデンティティーや芸術性に対する価値が無視される時代のパリの生活を描いている。

『未来』とは何だろう?...

それは空想の世界… そこにはある時代の人々の『期待』と『夢』が反映されている。

ただし、実際にはその通りの未来は訪れず、全く異なった…いや多少異なった現実が待っていたりする。

昭和30年代は今から60年以上も前のこと。

少年の私はどんな未来を描いていただろうか?...

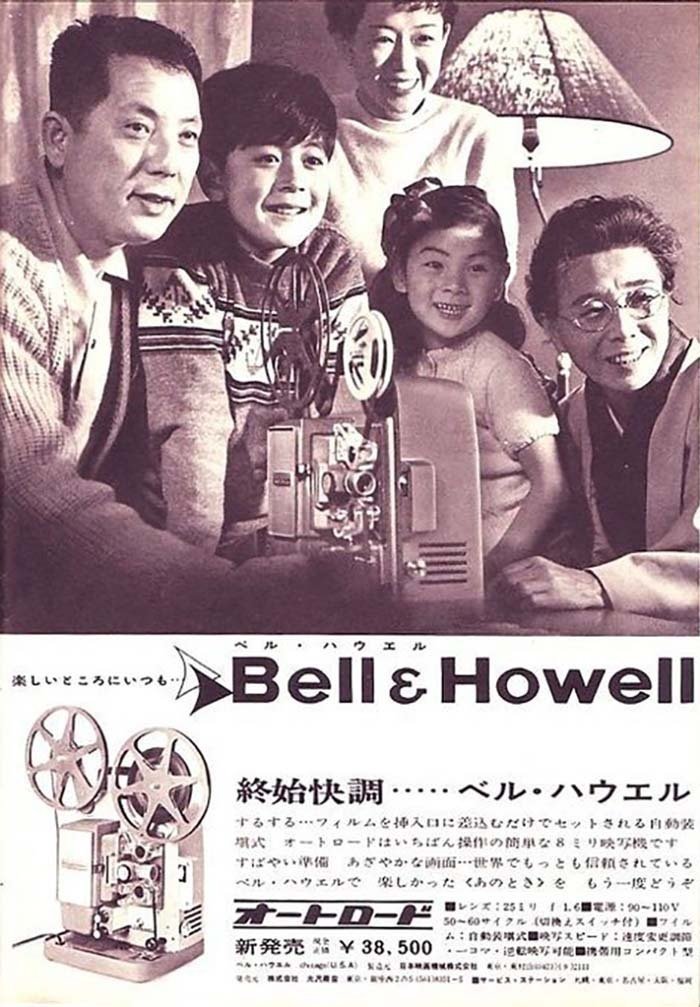

『映像』

まず私が最も強い憧れを持ったのが『映像』だ。

ようやくテレビが普及し、映画館でしか接することのなかった『動画』というものがにわかに身近になったからだった。

良いカメラが欲しかったし、とても高値の花で手に入れられないであろう8mmフィルムカメラ、映写機も欲しかった。

私にとっては未来的ツールに見えた…

絶対に欲しかったカメラだった。

大人になってお金を稼ぐようになったら、絶対に真っ先に購入しようと思っていて、その頃にはどんな映像機器が生まれているのか…物凄く期待していた。

まさか自分が映像屋になっているとは夢にも思わなかった。

そして、きっとテレビや映画は立体映像になっているに違いないと思っていた。

確かに3D映像化は20世紀の間に普及しはじめたが、私がイメージしていたのは完全な動画ホログラムである。

ここ近年になってようやく、かなり限定された機材環境内で実験的に実現されるようになったが、こんなに時間が掛かるとは夢にも思っていなかった。

私が死ぬまでに普及が実現するのだろうか?

『メディア』

これは手塚治虫が描いた21世紀のメディア社会のイメージである。

子供の私にとっては、テレビと並んで『近代的』なイメージがあった身の回りのものは『電話』だった。

無線電話もあったので、いずれ電話は携帯化されることはイメージ出来ていたし、テレビ電話も登場するのだろうと確信していた。

電話回線は人工衛星を経由して、世界中と気軽にコンタクト出来る様にはなるのだろうと思っていた。

しかし、ネットワークという概念はイメージ出来ていなかった。

その後、大人になってからインターネットが出現したのには本当に驚いたし、直ぐに飛び付いた。

個々のデバイスの進化は何となく予想出来ていたが、携帯電話が社会を変える程重要なデバイスになるとは夢にも思っていなかったのだ。

そういう意味では、メディアに関して言えば、子供の私が予想していた21世紀の未来を遥かに超えた現実だった。

スマートホンでさえ、もう直ぐ次世代のデバイスの形になるのだろう。

『乗りもの』

私の子供時代は公私共にモータリゼーションが大進化した時代。

個人にとって自家用車はまだまだ高嶺の花だったが、父は運転が好きだったので、社用の自家用車でよくドライブに連れて行ってくれたし、叔父も社用の専用車日野ヒルマンによく乗せてくれた。

たまに利用する初乗り60円のルノータクシー。

ちなみにクラウンのTAXIは初乗り80円だった。

近所の運送屋さんはクロガネの三輪車によく乗せてくれた。

『将来は絶対に自分だけの車を持つんだ…』それは人生の目標のようなものだったが、意外やあっさりと若いうちに実現した。

子供の頃、憧れたのはドイツ製のメッサーシュミット三輪乗用車。

これは私が車を買える頃にはもう売られていなかった。

次に憧れたのは青いMGのミジェット。

この車を持つ夢は30代の頃に実現寸前だった。

中古で探し出し、購入額の250万円も準備した。

ところがその矢先に私はマッキントッシュと出会ってしまったのだ。

しかも、フルカラー対応のカラーMac.(マッキントッシュⅡ)が発表されたばかりの時。

準備した250万円は僅かに100MBのROM、5MBのRAMのPCと幾つかのアプリケーションと小型のレーザープリンターの購入で全て無くなってしまった。

世のグラフィックデザイナーたちは飛びついた。

私はアウトライン化されたフォントを揃え、テレビ番組のテロップをこれで作っていた。

毎回写植屋さんに払う金額は10万円〜30万円もしたので、瞬く間に元を取った。

沢山の写植屋さんが廃業に追い込まれた。

小学校の3年生の時に生まれて初めて旅客機に乗せて貰った。

兄の受験の合格祝いに北海道の叔父叔母一家を兄と2人で訪れたのだ。

その時に羽田から乗ったのがYS-11、戦後初の国産旅客機だった。

あっという間に北海道に到着し、物凄く驚いた。

将来、自分が大人になり、自家用車が買えるようになる頃には、もしかしたら自家用車は空を飛べるようになっているかも知れないと大いに期待したし、少なくとも自分が生きているうちには実現すると信じていた。

今年の万博ではドローン型のTAXIが試験実用されるらしいが、あれは言ってみればヘリコプターの延長線上の乗りものである。

子供の私がイメージしていたのは進化した内燃エンジンで空を飛ぶ自家用車だ。

これはまだまだ先になりそうだ。

『新エネルギー』

ジュール・ヴェルヌが描いた未来の20世紀では、蒸気による空圧が動力の源とされ、照明はガス。

電化という概念はまだ無かった。

実際のその時代、私たちは小学校で『第三の火』と称して原子力エネルギーの平和活用を教わった。

今考えれば、文部省のプロパガンダである。

日本は山岳地帯と豊富な水源の国。

当時は発電の6、7割を水力発電で賄っていた。

そこに『非核三原則』を唱えていた筈の『原子力』発電が進められることになった。

ただし、科学技術が目眩く進む時代…核分裂エネルギーのコントロール技術も大きく進化するのだろうと子供の私は信じていた。

ところが、核汚染事故や廃棄物問題はどんどん大きくなり、次の時代には新エネルギーが登場するのだろうと思っていた。

SFが流行った時代でもあった。

21世紀には核分裂ではなく『核融合エネルギー』が登場し、内燃エンジンに代わって『イオンエンジン』も普通に利用され、公害や汚染問題は早々に解決されると信じていた。

まさかこれほど産業や技術に利権がついて回ることなど考えてもいかったのだ。

そして、これほど電力が必要になるとも思っていなかった。

エネルギーに関しては、子供の頃に思っていた未来とは程遠い現状である。

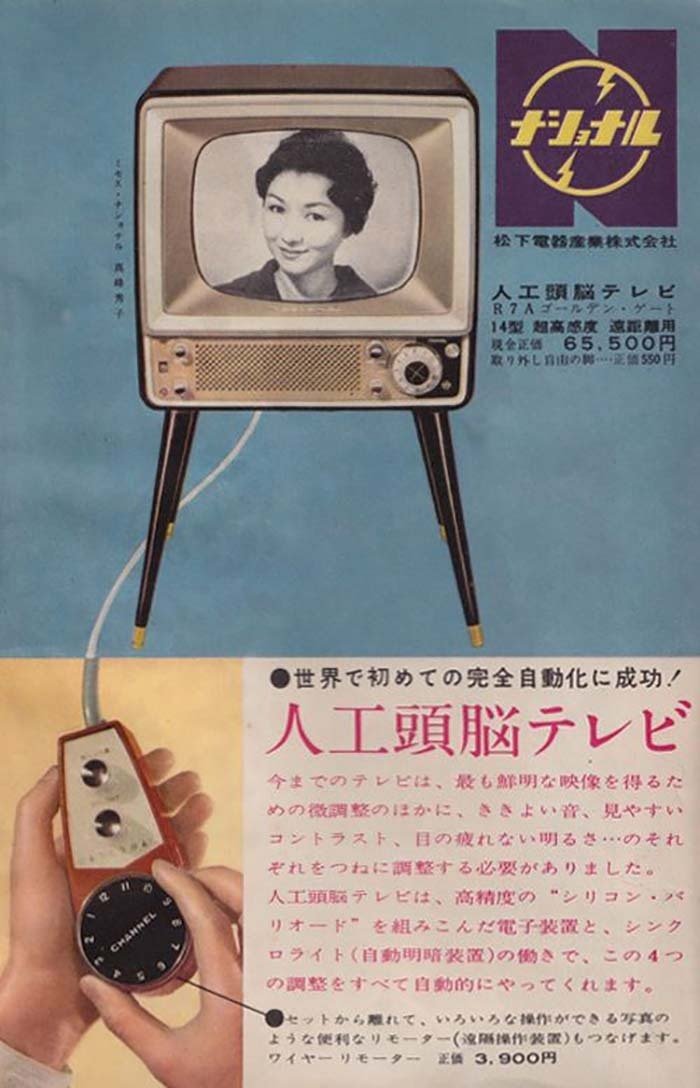

『人工頭脳とロボット』

手塚治虫が描いた『鉄腕アトム』はストーリーでは21世紀の初頭に誕生している。

小型の電子頭脳を持ち、原子力エネルギーで駆動し、ロケットエンジンで空を飛ぶことも出来る。

人工皮膚は人間と見分けが付かず、細やかな表情も持った完全自立型のロボット。しかも10万馬力の力を出すことが出来るのだ。

SFのブームとともにアイザック・アシモフの『われはロボット(わたしはロボット)』も何度も読んだ。

そこには進化するロボットを自立させるに当たり、ロボット工学上のプログラムで『ロボットの三原則』を厳守しなければならないとされている。

すなわち…

『第一条 ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。

第二条 ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。

第三条 ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない。

以上、2058年「ロボット工学ハンドブック」第56版』

とあり、このパラドックスに陥った幾つかの事件をアシモフは描き出した。

手塚治虫の『鉄腕アトム』でもテーマはここに言及されている。

ロボットに人格や人権を認めるべきか…,主人公アトムはいつもその狭間に立たされ、21世紀社会の大きな問題として描かれている。

今は2025年、A.I.元年とされる昨今だが、とてもそこまでのレベルには遠く及ばない。

及ばないどころかA.I.を機能させるために膨大なエネルギー消費を余儀なくされているのだ。

アトムの小型人工頭脳などまだまだ実現不可能で、三原則以前に達成しなければならないことが山のようにある。

アシモフが描いた2058年には、実際はどうなるのであろう?

確認するには私は100歳を超えてしまう…

『宇宙旅行』

宇宙旅行は私の夢だ。

大気圏の外から地球を観たかった。

いや、21世紀には気楽にそんなことが出来る時代が来ると思っていた。

1969年には人類は月に到達したのだ。

私はまだ17歳だった…多分…50年後くらいには…と、思っていたが甘かった。

子供の私がイメージしていたのは。

旅客ロケットで月にある大規模な宇宙探索用の基地都市を観光するのだ。

その時までには少しはお金を貯めておけるといいな、と思っていたが、月面の基地都市もないし、大気圏外旅行に行くにはとんでもない財力が必要のようだ。

どうやら夢は叶いそうもない。

『未来の住まい』

自分が寿命を迎える頃、どんな家に住んでいるんだろう?...

これも子供の私が頻繁に考えた未来だ。

鉄筋の社宅アパートから父の実家だった目黒の家に越した頃、そこは父が育った家で、未来とは無縁の昭和の初めに建てられた平家の広い木造家屋だった。

子供の頃描いた未来の自宅は、都市部を離れた郊外の森の中に建つ緑に囲まれた一軒家。

新素材の外壁で、生活エネルギーは完全に自立し、都心部のビル群と運命を共することのない隔絶された環境を夢見ていた。

仕事は人工衛星を利用したコミュニケーションツールを利用し、いざという時には空飛ぶ自家用車があるので、道路整備も公共交通手段は必要ない。

都会を向いて仕事はしているものの都会に住む必要はない生活を夢見ていたのだ。

何故そうなのか、どんな仕事をしたいのか…それはあまり深く考えていなかったと思う。

まあ、実際、そんな職業となったのだが…

ちなみに、今年1月中には新居が完成する。

どうやらこの家かもしくは南阿蘇の山小屋、あるいは義弟が熊本市内で経営する介護施設、いずれかがついの住まいとなりそうだ。

『戦争と平和』

この問題は子供の頃から物凄くシリアスに考えていた。

実際に父は太平洋戦争・南方戦線の生き残りだ。

母も空襲で娘時代以前の全ての思い出を焼失していたし、周囲の大人たちは誰もが戦争経験者で親族や友人を戦争で亡くした人たちだった。

読んでいた漫画でも様々なテーマで過去や未来の戦争が描かれていた。

世の中では東西冷戦が続き、あちらこちらできな臭い小競り合いがあって、いつ大規模な『第三次世界大戦』が勃発するのか…大変不穏な世相でもあったのだ。

今も大して変わらない。

イスラエルはどうしても被侵略された側の筈のアラブ民族を受け入れられないらしいし、ロシアはウクライナが自立することに異常な拒否反応を示す。

毎日たくさんの人が戦争で死んでいる。

完全な防御システムがあれば攻撃力を持たずに済むのだろうが、そんなものは存在しない。

そんな中、私の子供の頃から日本は『戦争放棄』を掲げている。

『中立』ではない。『非戦』なのだ。

「どういうことなの?」と、父に訊いたことがある。

「戦わないということだ。簡単なことじゃない。殴られても殴り返さない。家族が殺されても復讐しない。奪われても奪い返さない、抵抗しない。無抵抗を貫き通すということだ。お前は出来るか?」

「そんなの無理だよ」

「でも、それがこの国の法律なんだ」

とてもショックだった。

いつかソ連や中国が攻め込んできて、日本を奪われてしまっても、何の抵抗も出来ないということなのだ。

出来ることはただ一つ、『非服従』だけということらしい。

思春期に入り、街で喧嘩三昧の日々を過ごした後、70年安保の頃に右翼青年を貫くに当たって『暴力』について本気で考えた。

そして思い当たったのだ。

先に紹介したアイザック・アシモフの『ロボットの三原則』の『ロボット』の部分を『人』に置き換えてみた…

ロボットには課して、自分には課せないのだろうか…

『戦争放棄』は『戦争回避』ではない。

とてつもない自己犠牲の覚悟が必要なのである。

60年代、ピースマークが若者世界を席巻したベトナム戦争期、誰かがこう言った。

『暴力』は『恐れ』という病気によって起こる症状です。『恐れ』という病気を治す薬は1つしかありません。『愛』という名前の薬です。『恐れ』がなくなれば戦争はなくなるのです。

なるほど、言い得て妙だが、『飢える恐怖』『奪われる恐怖』『失う恐怖』『損する恐怖』『孤立する恐怖』『憎まれる恐怖』『傷付けられる恐怖』『死ぬ恐怖』…等々…全てを怖がらない精神力を世界中の全ての人に持ってもらうほどの『愛』をどうやって自分が持つことが出来るのか?...

とてつもなく大きな課題である。

今だに、なるべく一歩でもそれに近い自分であることくらいしか自分には出来ない。

戦争のない未来…これは大きな課題だ。

小さなことでイライラする自分を見る度に『これは夢のまた夢であろう…』とつくづく思う。

私の故郷は『昭和』である。

というか私は『昭和』の人間である。

私の考えや価値観、思いは『昭和』のあの時代に大きな影響を受けている。

しかし、私はずっと『昭和』の時代に住んでいる訳ではない。

頑なに昭和の価値観を守ろうとしている訳でもない。

今を生き、今の人々と付き合っている。

そして、今の環境、人生を楽しんでいる。

ただし、もう一度言おう。

私の故郷は『昭和』である。

これで、『昭和であった』シリーズの筆をおくことにする。

私の『昭和』とはこんな時代だった…

了