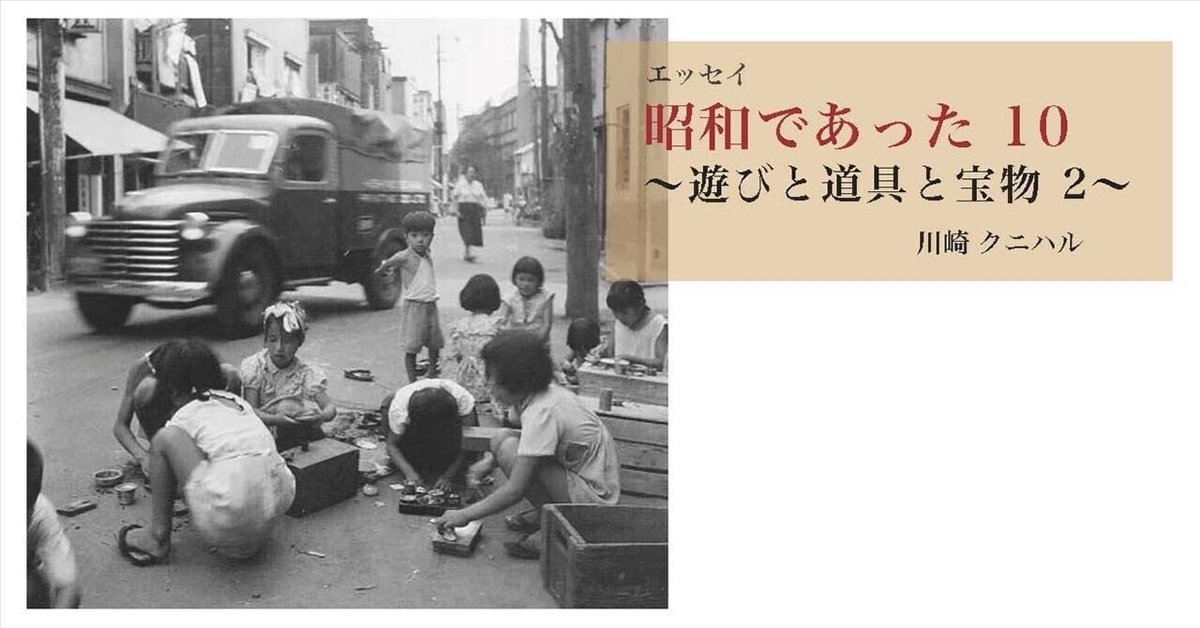

昭和であった10 〜遊びと道具と宝物 2〜

いつだったか、息子が小学生の時、東京に大雪が降った。

どんどん白くなる自宅オフィスの窓の外を眺めながら、子供の頃每冬に1、2度東京に訪れる大雪のことを思い出していた。

校庭が一面真っ白な雪に覆われる…

「よしっ!今日は授業は中止にして雪合戦だ!みんな校庭に出ろっ!」担任の教師が笑顔で号令を掛け、生徒たちは歓声を上げて校舎を飛び出す…とても楽しい1日となる。

我々は放課後までたっぷり雪遊びを許されるのだ。

さぞかし息子たちも喜んでいるのだろうと想像していた。

ところが、息子はいつもより早く帰宅する… 衣服も濡れてもいないし汚れてもいない…

「あれ?学校で雪遊びしなかったの?」

「雪が積もってて危ないから校庭に出ちゃ駄目だって。授業も早く終わって、真っ直ぐ帰れって…」

「はあ?... 何だそれ?」

子供にとっての『安全』とは一体なんだろう?...

確かに雪は滑るし、冷たいし、転ぶだろうし、濡れるし、雪合戦では雪玉にこっそり石を仕込む不届者がいたりして怪我する子供も少なくはなかった。

でも、前回も言ったように『遊び』には危険が付き物なのである。

危ないから危険を回避しようと自分で工夫する。

必然的に『遊び』を通して自分なりに危険回避能力を成長させるのだ。

言ってみれば、『遊び』は『学び』であり『危険』はその学びの『教師』なのである。

高い塀から飛び降りる… 木登りを競い合う… 私有地の柵を潜り抜け近道を探索する… 誰も立ち入らない空き地を見付ける… 大人の道具をこっそり使ってみる… 浅瀬の水路を渡る… 遠くの的に石を投げる…

日常のあらゆる冒険には『危険』がついて回るのだ。

今は子供たちの『安全』の為に、こういった子供たちの冒険を全て禁止、または排除してしまった様だ。

普通に公園にあった遊具ですら、危険なものは廃棄されてしまった。

子供たちはどうやって『自己責任』を学ぶのだろう?

『危険』を回避出来ない不器用な人をどれだけ増やすのであろう?

『他人の痛み』が分からない『喧嘩の仕方』を知らない人物をどれだけ増やすのだろう?

目の前から怪我をしたり、稀には命を失う子供の姿がいなくなればそれでいいのか?

こういったことは何処に線をひくのかという、『程度』の問題なのだろうが、これではその『程度』を測る人材がいなくなってしまうのでは… と、私は思うのだが、どうだろう?

私の育った時代は、そういう意味では長閑で悠長だった。

周囲の大人たちは子供たちが危ない行為をしようとしていても、基本笑って眺めていた。

ただ、その大人毎に一線を越えようとしている子供を見れば、容赦無く嗜められ、怒鳴られ、時には体罰を与えられることもあった。

喧嘩に棒を使おうとした子供が、見るからにヤクザのチンピラのお兄さんから「やめろっ!馬鹿野郎、子供は喧嘩は素手でやれっ!」と怒鳴られ、墓石の上に登った子供が寺の住職に夕方まで立たされる。

私も知らないおじさん、おばさん、お兄さんから何度怒られ、何度頭を叩かれたことか…

でも、理不尽と感じた記憶はあまりないので、彼らの行為は適切だったのだろう。

話が長くなってしまった…

早速昭和の遊び道具について、続きを進めよう。

『2B弾』

駄菓子屋の商品ラインナップの中で、私がいつも注目し、多くの小遣いを費やしたのは火薬玩具だった。

何故か私は火薬が大好きで、数々の火薬玩具を分解し、着火薬、導火薬、発煙火薬、爆薬を調べ上げ、自分独自の爆弾を作り続け、周囲からは『爆弾博士』の称号を戴いていた。

当時のことは長編小説『少年ジェットがいた日…』(第3話 秘密基地以降)に綴られている。

そのきっかけとなったのがこの『2B弾』。

長さ7、8センチほどの細い厚紙の筒で出来た爆裂弾で、先端にマッチ状の着火剤が付いている。これをマッチ箱で擦ると、簡単に点火できる。

点火後、2、3秒火を吹いた後、白い煙を発し、それが10秒ほど続き、煙の色が白から黄色に変化する。

こうなると足で踏んづけようと、土に埋めようと、水の中に放り込もうと、どんなことをしても決して火が消えることはない。そして、数秒後『バンッ!』と大きな音を立てて爆裂するのである。

遊び方はそれぞれ様々。

1本は1円と安価なので、工夫も色々出来るのである。

私はもっぱら自分のオリジナル爆弾の調合用に沢山の2B弾を必要とした。

もちろん費用は自分の小遣いだけでは足りず、金属スクラップ屋さんと組んで周囲の廃材置き場から廃棄鉄材を集め資金としていた。

その経緯もまた『少年ジェットがいた日…』に記してある。

兎にも角にもこの『2B弾』は私の少年時代を象徴する玩具であった。

ただし、この玩具はかなり危険で火傷や怪我をする子供も多かった。

ある日(確か昭和40年頃)、全国の駄菓子屋から姿を消すこととなる…

『平玉火薬・巻紙火薬』

月光仮面や少年ジェットといった当時のヒーローは拳銃を持ち、悪と戦っていた。平玉火薬は大きなリボルバー型の拳銃おもちゃ用、巻紙火薬は手頃なオートマチック型の拳銃おもちゃ用火薬である。

オートマチック型の拳銃は30円位、リボルバー型の拳銃は100円近くする高級品だったと思う。

撃鉄で叩けば破裂し、音を発する。

つまり、何で叩いても爆裂するのである。

特に平玉火薬は火薬の分量も多く、爆裂の威力も大きい(運動会のスターターに使用する火薬である)。

私は画鋲の針をヤットコで引き抜き、穴のところに合わせてこの火薬を貼り付け、同じ経サイズの鉄管に埋め込んで火薬と銀玉(後述)を詰め、自家製の薬莢を完成させた。

薄いベニア板なら貫通するくらいの威力があったが、誰かを怪我させるようなことはなかった。

『かんしゃく玉』

これも好きな火薬玩具の1つ。

今でも売られているのだろうか?

クラッカーボールは商品名。

私の時代はバラで売られていた。

小さな着色された紙製の玉で、硬いところに投げつけると爆裂する。

ポケットに数発忍ばせておいて投げつけ、いざという時に驚かせることができる。靴で踏んづけても爆裂させることが出来る。

それに…投げた衝撃で爆裂するということは弱い衝撃で発火するということであり、平玉と同じく着火作用に優れているということだ。

様々な仕掛けを作ることもできるし、オリジナル爆弾の発火薬にも有効。

第一物凄く安価なので、大量に買うことが出来る便利なアイテムだった。

『パチンコ』

ご存知、二股の投てき道具。

これとかんしゃく玉を使った戦争ごっこは面白い!

小石や鉄球(パチンコ玉)を使用するとかなり危ないが、かんしゃく玉は紙製だし、パチンコを使えば服に当たっても破裂させることが出来る。

安全(?)にスリル満点の戦争ごっこが出来るのだ。

持ち手に布を巻き、自分専用のパチンコは1台必ず持っていた。

『銀玉鉄砲』

当時の男子なら誰もが一丁は持っていた拳銃玩具。

スプリング式で銀の弾を発射する。

銀玉は粘土を小さく丸めたもので銀に着色してある。

十発以上の弾を銃身の後方に装填して、連写できる。

それほど威力はないので至近距離でなければ当たっても大して痛くはない。

弾も安いので、気楽にバンバン発射する。

粘土製なので環境にも優しい(今思えば…)

『山吹鉄砲』

よく夜店やお祭りの露店で売られていた山吹の茎のスポンジ状の髄(芯)を弾として使う空気圧縮銃である。

基本竹細工で作られ、美しく着色されている。

サイズや形も様々…

山吹の芯を小さくちぎって水に濡らし(手元に水がない時は口に含んで唾で濡らす)まずポンプ式の銃身の後方から押し込む。さらにもう1つ弾を用意し、もう一度後から勢い良く押し込むと、1つ前に仕込んだ弾が発射されるという単純な空圧銃だ。これが結構良く飛び、肌に当たると結構痛い。なので、男子の間には人気があった。私も常に一丁か二丁は持っていたと思う。

『ローマッチ』

ローマッチはなかなか売っていなかった。

近所の登山好きのお兄さんに頼んで登山用品の店で買って来てもらっていた。

マッチ箱がなくても、コンクリートや、木の板や皮など、摩擦係数の大きいところで擦れば着火する。

ポケットから1本取り出して、その辺に擦り付け、『シュッ!』… なんか、凄く格好良い!

決して安いものではないので、いつも切らさないように大事に大事に使っていた。

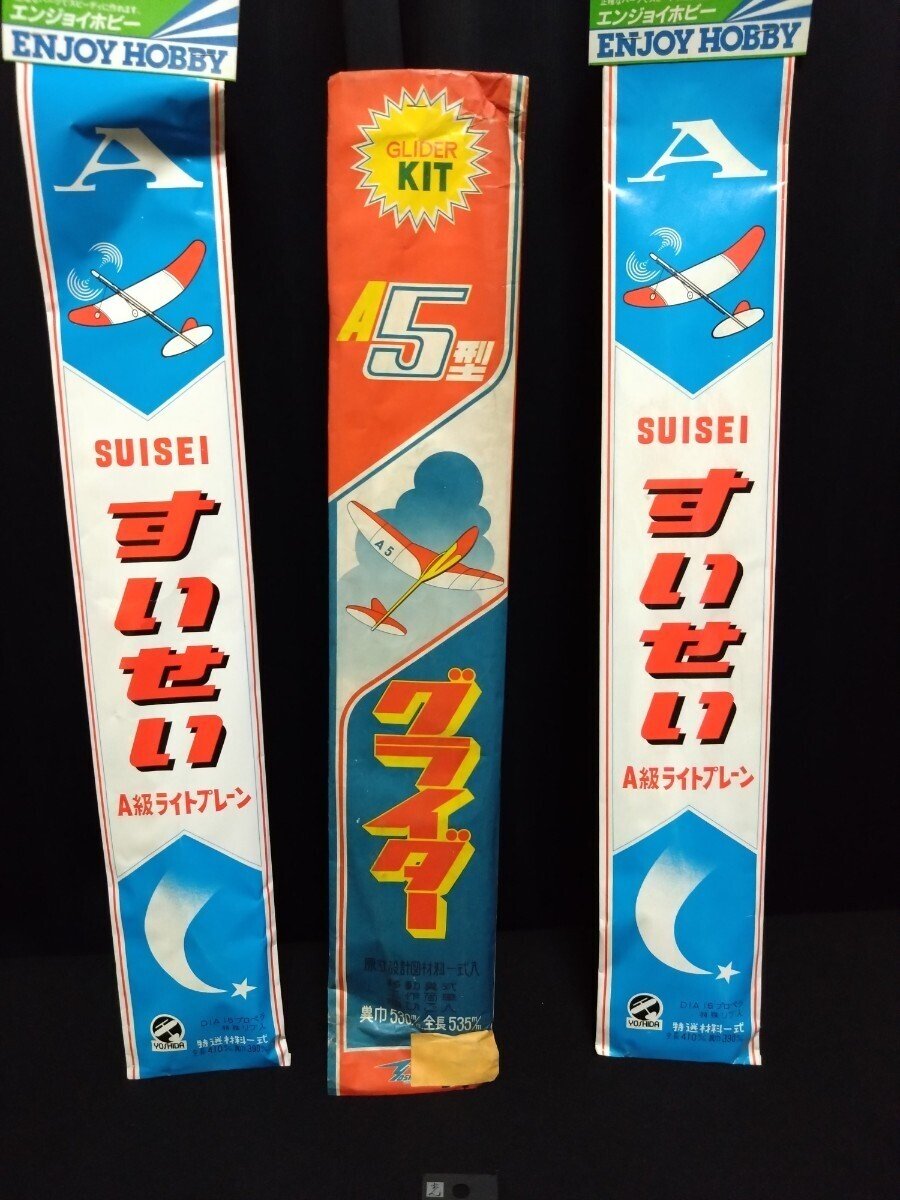

『グライダー』

駄菓子屋で売っている1機5円の組み立てグライダー。

店によっては、それぞれ一揃いに分けて売っている場合もあった。

胴の頭に鉛の重りが付いていて、手で投げても飛ばせるし、胴に刻みが付いていてゴムに引っ掛けて飛ばすことも出来る。

組み立てて、そのままではなかなか上手くは飛ばない。

重心を調節したり、羽を微妙に曲げたり、色々と工夫の手を入れるのだ。

上手くいけば、滑空比の高い機体を創り上げることが出来、1分以上も飛び続けるグライダーになる。

たった5円の機体なので何度も何度も挑戦することが出来るのだ。

『竹ひご飛行機』

竹ひごと薄紙を材料とした模型飛行機。

車輪とプロペラ等ほんの一部の部材だけがプラスチックだった。

動力はゴム。

紙袋のセットの中に1機分の全ての材料と組み立て図面が入っている。

手順に従って組み立るのだが、竹ひごを実寸大の図面に合わせてカットし、蝋燭の火で炙りながら曲げてゆく…

これにはかなりコツが必要で難しい作業になる。

アルミの結合部剤でこれら竹ひごパーツを結合し、それぞれに薄紙を糊付けし、翼部分を作ってゆく。

さらにそれを胴部分の木材部品にセメダイン着けして躯体を作り上げる。

さらに動力のゴムとプロペラと車輪を装着して完成。

これを何度も試飛行させながら調整し、きちんとした飛行バランスを得る… という子供にとっては大変な手間と労力を要する繊細な模型飛行機なのである。

1セット数十円の安い模型だが、きちんと完成させれば、長時間飛ばすことの出来る立派な動力飛行機に仕上がる。

かなり本気で取り組まないと小遣いと時間を無駄に遣うことになってしまうのだ。

根気と時間と繊細な作業が求められる本気の定番玩具。

作る度に試行錯誤と新しい発見を体験出来る本格的模型製作の登竜門だった。

『ままごと』

同じ社宅に同い年のとても仲の良い女子がいた。

ただ、当時は子供の世界もジェンダーの分化がはっきりしていた時代。

「お前、女となんか遊んでんのかよ」と、男子グループから馬鹿にされ、ハブかれてしまうという危険もある。

それでも一緒に遊びたい女子だった。

で… 遊ぶ時はいつも『ままごと』だった。

『ままごと』とは『飯事』と書く。

食事ごっこ… 家族の為の料理と食卓ごっこ…

おもちゃの小さな食器やその辺の雑草や葉っぱや土や砂を食材に見立てて料理の真似事をし、家族に見立てた友人たちと家族の日常芝居,つまりホームドラマを行うのだ。

芝居のセットは大抵ゴザ一枚。

これが2DK位の間取り想定となるので、大変狭苦しい。

その中で『お父さん』や『長男』役を強いられるのだ。

これは、恥ずかしがって中途半端に参加するよりも、やるとなったら本気で役に入り込んだ方が絶対に楽しい。

ということで、こっそり時々参加いたしました。

『型屋』

他の地域ではどうだったのか、良く知らないが、品川の私の住んでいた辺りには、年に2回『型屋』のおじさんがやって来た。

1度来ると、毎日同じところに1、2週間ほどいたと思う。

商店街での夜店や、夏祭りの時には絶対に見かけない露店だ。

私が住んでいた社宅のアパートは『品川神社』のすぐ裏に建っていて、その神社の社宅側に細い階段状の上り口があった。

この裏の通路は普段殆ど人通りはない。

ただ、地元の子供たちは、わざわざ大通り側の参道から神社の境内に行くよりもずっと近道なので、神社を遊び場にする子供たちだけの通り道なのだった。

『型屋』のおじさんは、必ずこの人目のつかない上がり口に店を広げる。

多分、テキ屋や露天商の組合の人ではなく、モグリだったのかも知れない。

地面にゴザを敷いて、そこにいろいろな『型』を並べている。

『型』というのは、硬めの煉瓦のような素材の四角い平べったい立方体で、表面には凹んだ絵柄がある。

絵柄は、赤胴鈴乃助や鉄人28号など、当時の人気漫画キャラクターや長谷川一夫や若乃花、SLや飛行機、ゼロ戦など勇ましいものもある。

型には色々なサイズがあって、一番小さいのがハガキサイズくらい。

大きいものはA4くらいもあり、堂々とミカン箱の上に飾られている。

確か、10円ほど払うと、一番小さい型の中から好きなものを1つ選べて、貸してくれる。

貸してくれるだけで、持ち帰ることは出来ない。

そして、硬めの粘土をくれる。

その粘土を型にはめこむと、立体的な絵が出来上がる。

これには、結構コツが必要で、型の細かいところまできっちり粘土がいきわたるように、少しずつ注意深く斑にならないように粘土をつめていかなければならない。

型から粘土を抜いておじさんに見せると…「よしっ!これならいいだろう」とか「これじゃ駄目だな。もう一回やり直し」とか診断してくれる。

合格をもらったら、今度はその立体絵柄に着色することが出来る。

小さなお皿にいろいろな色の粉が並べられていて、貸してもらった筆で、粘土の表面にきれいに着色してゆくのだ。

着色した粘土はもう使用できないので、絶対に失敗は許されない。

たしか、着色の見本はおじさんが紙で持っていて、見せてくれたように記憶している。

完成させても、色がはみでたり、ムラになったり、いい加減だったりすると、

「これじゃ、まだ駄目だな。」

という評価で、作った粘土の立体絵だけを持ち帰ります。

殆どがこのケースで、翌日また10円玉を握りしめ、別の型に挑戦ということになる。

稀に、「おう!こりゃ奇麗だ。上手に仕上げたな。」ということになると、型を貰えて、しかも作品はミカン箱の上に飾られるという栄誉が与えられる。

しかも、その上、次回からは大型の型に挑戦する許可が与えられるのだ。

作品の出来によって、賞が与えられ、賞に応じて次の型の大きさが決められる。

大型の型に挑戦できるのは、6年生や中学生だったような記憶がある。

大型になると、金粉や銀粉などが使えるという特典もある。

もちろん、そこでさらに受賞ということになると、その大型の型も貰えるのだ!

私は、一度受賞の栄誉に与ったことがあり、一番小さな型を手に入れたことがある。

さっそく、仲良しのスクラップ屋さんの廃材置き場を物色して、栓やチューブなどの鉛材を集め、空き缶に入れてコンロで熱して、その型に流し込んで、恐ろしく重い鉛の月光仮面をしばらく持っていた。

『スタート35』

我が家に子供用カメラとして一時期あった。

私が初めて使用を許可されたカメラである。

多分、親戚から我々兄弟のために譲って貰ったものだったと思う。

非常に簡単なカメラで、比較的径の小さなレンズが付いている。

焦点距離は固定。

感度の切り替えも2、3段階しか無かったように覚えている。

つまり、撮影が物凄く簡単な単純な構造なのである。

子供でも簡単に扱え、安価でもあったので、昭和30年代に結構普及した、

ただし見た目はベークライトの黒いしっかりとした躯体で、革製のケースも付いている。

子供にとってはおもちゃではなく本格的カメラを持たせて貰った興奮を充分に味わうことが出来た。

規格はドイツ発祥のポルタ版。

24mm×24mmの正方形で12枚撮りだった。

遠足や近所のイベントの時に活躍したが、当時撮影したネガも写真も本体も残っていない思い出の中のカメラである。

父親はカメラが好きだったので、間も無く我が家にオートアイリスの35mm72枚撮りの小型カメラが購入され、このカメラに取って変わったのだった。

多分、我が家のスタート35はご近所か親戚の誰かに譲られていったのだろう。

『五徳ナイフ』

登山付きの近所のお兄ちゃん(暁星中学の山岳部だった)から譲って貰った初めての五徳ナイフ。

今でも大事に保管している。

ナイフ、フォーク、スプーン、缶切り、栓抜きのまさに五徳。

『これがあれば、どんな時でも何があっても大丈夫だぞ…』と、大いに喜んだが、これが大いに役に立ったことはその後60年以上経った今でも訪れない。

ただ、品質は非常に良いもので、ナイフは愛用し、手入れも怠らなかった。

お陰で今だに錆もなく、充分に現役として使える。

これも思い出深い少年時代の大切な道具である。

『ドナルドクロック』

手塚治虫と並んでディズニーは小さい頃からの憧れの漫画世界だった。

ディズニーアニメの数あるキャラクターの中でも、特にドナルド・ダックが大好きだった。

ある日、叔父に自分が大好きなキャクターはドナルド・ダックなのだということを伝えた直後のことだったと思う。

我が家を訪れた叔父がこの目覚まし時計をプレゼントしてくれた。

ドナルドの腕が指針になっている理想的なデザインだ!

以来、しばらくの間私の目覚まし時計はこのドナルド・ダックだった。

ある日ゼンマイが壊れて動かなくなってしまったがそれでも大切に持っていた宝物だったが、引っ越しの際になくなってしまった…

『チェーンリング』

駄菓子屋に『チェーンリング』が置かれたのはいつ頃のことだっただろうか?

昭和30年代後半になって、世の中には石油系の樹脂素材が増えてきた。

多分ビニールやプラスチックの原価が大幅に安くなったからであろう。

そんな頃、駄菓子屋の玩具のラインナップにこのチェーンリングが出現した。

色とりどりのクリップ式のシンプルなプラスチックの小さな輪っかである。

これはどこまでも繋いで際限なく長く出来る。

色合いやポップな素材感から見て、当初は女子たちのオシャレグッズ的に発売されたのだろうが、飛びついたのは我々男子だった。

それまでの鉄製のチェーン遊び(ビー玉のように地面の的に向かって投げ、相手のチェーンを奪取する賭けゲーム)に取って変わった。

強い男子は何重にも首に巻いたり、ジャラジャラと腰に付けたり…何とも可愛らしいことになってしまった(笑)。

私も結構持っていたと思う…

『ボンナイフ』

これも昭和30年代のかなり後半、石油樹脂製品が安くなった頃に登場した新しいスタイルのナイフだった。

折りたたみ式のプラスチックの柄の付いた安全剃刀大の刃を備えた小型のカッターナイフである。

透明のビニールケース付きで、文房具屋で値段は確か1つ10円だったと思う。

薄く小さく筆箱に容易に納めておけるので、あっという間に切り出しナイフに代わって子供たちに普及した大流行アイテムである。

薄い刃は意外と強く、鉛筆を削るにはもってこい。

私も常に1つは所有していたと思う。

ところが、この直後により安全で簡単な手回し式や小型の鉛筆削りが普及し、やがてカッターが出現すると店頭からその姿を消していった。

『アトムシール』

TVアニメ『鉄腕アトム』の大ヒットと同時にマーブルチョコレートのノベルティー、アトムシールが大流行。

勢いをつけた明治製菓は、それ以外のチョコレートの外包みのマークを一定額分郵送するとそれに換えてアトムシールの大型シートを返送してくれるというキャンペーンを始めた。

パターンも色々あった。

これが子供たちには大評判となり、我々はチョコレートなら明治製品と、こぞって買う様になる。

そしてあっという間に明治製菓は売上高で森永製菓を抜き、業界トップに躍り出ることになる。

私は親戚中に連絡して、明治製菓のチョコレートを買ったら外包みを捨てないでとっておいて欲しい旨を知らせ、懸命に応募マークを集めて、何枚ものアトムシールのシートをゲットした。

『リリアン』

リリアンは子供向けの編み物玩具。

駄菓子屋で売られている。

女子のアイテムであり、大正時代からあった玩具らしい。

近所の女子はみんなやっていた。

木製の小さな編機と専用の小さな編み棒で綺麗な帯留めのような紐を延々と編むことができる。

あらかじめグラデーションに着色された専用の糸をセッティングし、糸を編機の上部の何本かの釘にくるりと回して、1つ1つ釘ごとにコツコツ引っ掛けていくと、編機の後ろから美しい編み紐が出来上がってくる。

でもこれは女子の遊びだ。

私もやってみたいのだが、駄菓子屋でこのリリアンを買うところをもし誰かに見られでもしたら、男子としての面目が立たない。

大変冷やかされることになるのは明らかだ。

それでも諦め切れず、駄菓子屋に誰もいない時を見計らって、思い切ってこっそりと1セット購入した。

最初の糸のセッティングがちょっと難しい… で、そこだけ母親に手伝って貰い、密かに編み作業を始めた。

楽しい…秘めた作業なので一層楽しい…

編紐はどこまでもどこまでも長くなっていったが…使い道はなかった…

『ローラースケート』

前回でも書いた様に子供時代私は足が悪かった。

なので両親は家の中の籠り遊びよりも外で足を使って遊ぶことを奨励した。

そんな想いがあってのことだったと思う。

世にローラースケートが流行ったことがあった。

親は特に欲しがった訳でもないのに、私用のローラースケートを買って来てくれた。

サイズが変えられるので兄と共用で使った。

社宅アパートのすぐ脇の地下に浄化槽設備があり、そこはコンクリートの打ちっ放しとなっていたので、そこでローラースケートの練習を始めた。

このローラースケートは鉄製のローラーで、サイズの変えられるサンダル型。

運動靴の上から装着するもの。

左右足の大きさの違う私にも快適に装着出来た。

これがなかなか面白かった!

毎日練習を続け、程なく自由に滑れるようになると、私はもっと広い場所を求めて、社宅隣にある中学校の広い校庭で思う存分スケートを楽しめる様になった。

以降、私が小学校高学年の頃には品川に大きなアイススケートリンクが出来、スケートは私の定番スポーツとなるのである。

『顕微鏡』

父が兄へのクリスマスプレゼントに贈った顕微鏡セットである。

私はサンタクロースからだと思っていたので、サンタは何故こんな高価なおもちゃでもないものを兄に届けたのか理解できていなかった。

やがて私が高学年になった頃、兄から譲られた。

顕微鏡の世界は素晴らしく、当面虜となった。

布、土、鉛筆の芯の粉、畳の切れ端、昆虫、雑草や花の花弁、食品…等々身の回りの全てのものをプレパラートに仕込んではミクロの世界に没頭した。

もしかすると自分は生物学者に向いているのではないか… とも思ったが、勉強が嫌いなので親には絶対に言わずにいた。

『昆虫採集キット』

当時の男子なら誰もが持っていた昆虫採集キットである。

昆虫採集は夏休みの自由課題の定番だったし、尊敬する手塚治虫が昆虫マニアだったこと、さらには『ファーブル昆虫記』が好きだったこともあって、よく昆虫採集をしていたと思う。

幸い私の社宅アパートは品川神社の直ぐ裏手にあり、神社の敷地には昆虫採集のスポットが沢山あったので、夏休み以外でも昆虫採集は日常のイベントだった様に記憶している。

昆虫図鑑に網や籠、パラフィン紙に虫ピンなど付帯するものも全て持っていた。

昆虫採集は大好きだった!

ただし、キットに付いている薬液は殺虫液と防腐剤である。

捕まえた昆虫は薬殺し、防腐剤を注入し、形良くパラフィン紙に挟んでコレクションしてゆく…

この生きた昆虫を薬殺するという行為が私にとっては今ひとつ馴染めなかった。

ある日、自分が身動き出来ない状態で大きな注射器で薬殺される夢を見た。

以来、昆虫採集はやめた…

『フィギュア』

私の子供時代、ようやくプラモデルが世に発売された頃である。

プラスチック自体が高価で、プラモデルは子供には高嶺の花だった。

なので『フィギュア』という概念がなかった。

友人が鉄腕アトムのロボットおもちゃを持っていたが、それはフィギュアというより、フォルムとしては『一応鉄腕アトムです』くらいの精巧度だったと思う。

これは東京タワーの文鎮を除けば、私が初めて手にした『フィギュア』と呼べるものであろう。

もう6年生になっていた。

TVアニメ『スーパージェッター』に登場する乗り物『流星号』である。

簡単なプラモデルで、サイズも小さかった。

豊田有恒、筒井康隆など後の人気SF作家が脚本を書き下ろしていた。

でも、画面で見るのと全く同じデザインとバランスのミニチュアで大変感動したのを良く覚えている。

思いつく限りの私の周辺の昭和グッズ…

あれ程物の無かった時代ではあったものの、やはりそれなりに多くの物に囲まれていたということだ。

きっとどの時代の少年たちも、その時代なりの物や道具、そして宝物に囲まれていたのだろう。

この辺で私の少年時代を飾った数々の道具や宝物の紹介を終わるとしよう。

さて、次の回ではあの時代に私の好物だった数々の『美味しい』…について語っていこうと思う…