昭和であった24 〜 私のヒーロー、ヒロインたち 2〜

子供の頃の私…

その心を捉えたメディアの中のヒーローやヒロインたち…,

どんな人物に憧れたのかは、その時代と私のアイデンティティーがどの部分でどの様にマッチしていたかを顕している。

時代のある部分も見えれば、そこで少年時代を送っていた私という個人の個性のどの部分に時代が響いたのかを示してくれる。

早速、前回の続きを紹介しよう…

『力道山』と『ルー・テーズ』

隔週の日曜日の夜、日本テレビが日本プロレスとタッグを組み、『三菱ダイヤモンドアワー』としてプロレス中継を定例化したのが昭和33年のこと。

丁度我が家にテレビ受像機がやってきて直ぐのことであった。

その頃、プロレスブームを牽引していたのが力道山。

戦中・終戦直後まで相撲界で活躍していたが、突如角界を引退し、修行渡米しプロレスラーに転じた。

帰国後興行団体『日本プロレス』を立ち上げ、アメリカのWWAやNWAと連携契約を組み、瞬く間に日本でのプロレス興行を成功させる。

私がまだ幼い頃、街頭テレビや映画ニュースで見た力道山の姿は、アメリカからやってきたシャープ兄弟を宝刀の空手チョップで打ち負かし、日本最強の柔道家出身の木村と決戦死闘を繰り広げるなど、話題にこと欠かないまさにヒーロー型レスラーとして、絶大な人気を集めていた。

特に黒いタイツにクリーンな戦い方で、悪役の外国人レスラーを次々と撃破する姿は、敗戦国日本復興の象徴ともなったのである。

今となっては周知の事実だろうが力道山は北朝鮮の出身。

それをひた隠しに隠して、日本のヒーローであり続けた。

特に、『三菱ダイヤモンドアワー』での定例興行では、フレッド・ブラッシーやザ・デストロイヤーなど、アメリカからの召喚悪役レスラーのキャラクターもどんどん魅力的になり、日本側のレスラーも増え、よりショーアップされた興行スタイルが評判を呼んで、力道山は子供から大人までが崇拝する日本人の力の象徴となっていったのである。

もちろん私も夢中になった。

後にナイトクラブでのイザコザで腹部を刺され・急死してしまうその終わり方まで鮮烈に記憶に残っている。

『ルー・テーズ』はハンガリー系アメリカ人で、当時のNWAの世界チャンピオン。

力道山が日本にプロレスの興行を持ち込むに当たって、国際的な連盟団体への加入など、強力なサポートを行った。

アメリカ修行中に力道山はルー・テーズに挑戦したが、テーズはこれを撃破した。昭和32年以降、何度も来日し、力道山と数々の名勝負を繰り広げることとなる。

それまで来日する外国人プロレスラーはほぼ敵役の悪人レスラーだった。

ところがルー・テーズはスピーディーで技の切れ味も鋭く、クリーンな実力派。

特に力技に対抗したバックドロップは得意の大技で、当時日本では『岩石落とし』と呼ばれ、日本の少年たちの心を釘付けにする。

試合には勝っても負けても必ず相手を称え、これぞプロレスリング、いや格闘技の真髄とばかりに、日本の観客には大ウケだった。

この頃テーズは既に40代、後の近代プロレスの指導者として神格化されるカール・ゴッチとも親交があり、日本のプロレス普及に大きく貢献した。

私にはとても知的なスポーツマンに見え、ファンというより尊敬に値する人格者として心に深く刻んだレスラーであった。

ちなみにルー・テーズはその後なんと70代まで現役を貫き、アメリカ、日本を問わず多くの次世代の有名レスラーを育てることとなる。

子供の私にとっては強く清く正しいヒーロー像であった。

『月光仮面』

昭和32年からテレビ放送(KRTテレビ)が始まった和製ヒーロー。

映画時代からテレビ時代へ…子供向きに数々のヒーローが生み出されたが『月光仮面』は子供の私にとっては最大のファンタジーヒーローと言って良いだろう。

ヒーロー月光仮面はいたって日本的である。

白いタイツ姿に白いマントに白いターバンにサングラス…そのターバンの額に輝くのは月光菩薩の月光…

月光仮面は悪人を排除するのではなく、人々の苦難を救済する。

悪人を滅ぼすのではなく、悪い心を懲らしめる完全に日本型のヒーローだった。

二丁拳銃は敵の武器に対抗するだけに使い、決して人を殺めることはない。

そこにはいつも許しと人間愛がある、本当の意味での勧善懲悪であった。

それは常に日本人のアイデンティティーを擽り、どんなに欧米の文明や技術が席巻する時代にも、日本人としての誇りを呼び起こしてくれる本当の意味での和製ヒーローであった。

とは… 少年の私が強く受けた印象だった…

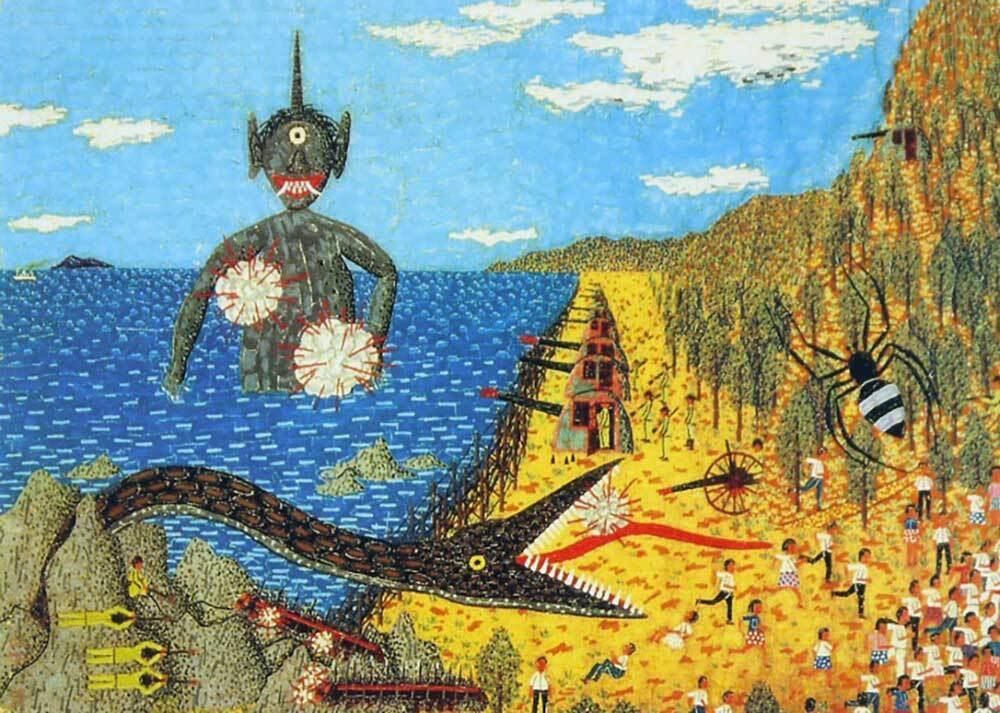

『山下清』

ある日、父と銀座に行った時… 確か銀座通りの3丁目辺りに人だかりが出来ていた。

『何だろう?...』と父に「見てきていい?」と訊くと、父も興味があったのだろう、許しがでた。

多くの人だかりで小さな私には何も見えず、人混みをかき分け潜り抜け、その中心にどんどん進んでいった…

と、いきなり人垣の輪の中心に出る。

取り巻いている人々が遠慮して距離を取っているその中心には、よれよれのジャケットにベレー帽を被った中年の無精髭のおじさんがスケッチブックを片手に空を見上げながら熱心に鉛筆でスケッチをしている。

見たところ、空にあるのは雲だけだった。

『このおじさんは何を描いているんだろう?...』

私はそっとその人物に近づき、背後から背伸びをして描いているスケッチを覗き込んだ。

彼のスケッチブックにはその毛並みまではっきり分かるような大きな尻尾の細密なリスが描かれていた…

天才画家・山下清であった。

以来、私はこのおじさんへの尊敬を忘れられずにいる。

その後も山下清という画家は、ニュース映像やテレビ番組でも度々取り上げられ、『裸の大将』として映画化もされて、最も著名な画家として世間に注目され続けたが、私にとってはこの時の出会いが強烈すぎて、アーチストという人がどれ程魅力的で不思議な存在であるかを強く印象付けられた。

どうせ大人になるのだったらこんな大人になりたいと思った人物である。

『ウォルト・ディズニー』

幼い頃から父からウォルト・ディズニーがどんなに素晴らしい才能溢れるアニメーターであるかは、ディズニーの映画作品を観る度に嫌というほど聞かされていた。そんなウォルト・ディズニーはテレビの『三菱ダイヤモンドアワー』のプロレス中継のない毎隔週に番組『ディスニーランド』に登場することになる。

まるで俳優のように立派でハンサムな紳士で、自分がどのようにアニメーションに取り組むのか、世の中の人々や社会の何に注目しているのか、大自然の素晴らしさとは何なのか、さらに未来にどんな夢を持っているのか…についてその考えをたっぷりと説明してくれた上で、毎回そのテーマに関連する小作品を見せてくれる、何とも贅沢な番組だった。

そしてその紹介作品がどれも高いクォリティーで、非の打ち所がない程素晴らしいのだ!

映像を生み出すというとてつもなく大掛かりな共同作業が1人の人の発想で動かされることにとても大きな驚きを覚えると同時に、このウォルト・ディズニーという人の底知れない知力と発想力、さらに沢山のスタッフを動かすことが出来るという、子供の私にとってはとても計り知ることの出来ない能力に大きな憧れを抱いた。

もしそんな風になれるのなら、どんなに素晴らしいだろうと妄想していた。

『ティンカー・ベル』

そのウォルト・ディズニーがアニメ作品『ピーター・パン』で生み出したネバーランドに住む妖精。

厳密に言うと、戯曲『ケンシントン公園のピーター・パン』を書いたスコットランドの作家ジェームス・バリーが生み出した妖精である。

ただし私が憧れたのは紛れもなくディズニー版のアニメの中のティンカー・ベルだ。

その姿や軽やかな仕草、小ささ、性格、コスチューム、ヘアスタイル…全てがグッとくるのだ。

幼い私にはその強く惹かれる感覚が何であるのか理解できなかったが、後になって振り返ると、あれは明らかに『異性』つまり『女性』に対する初めての性意識だった。

このアニメーションを観た多くの男の子がこのティンカー・ベルに私と同じ憧れを抱いたに違いないと今だに思っている。

ディズニーのティンカー・ベルは私にとって人生初めてのヒロインだったのだ。

『ジュール・ヴェルヌ』と『ハーバート・G. ウェルズ』

子供の頃、盛んに読んだ挿絵本や子供向け名作本。

その中で、作者に興味を持った多くの作品…

『月世界旅行』『海底2万哩』『地底旅行』『十五少年漂流記』『八十日間世界一周』等々…数々の心躍る冒険ファンタジー…それらは19世紀のフランス人作家ジュール・ヴェルヌという1人の作家が全て書いたものだった。

しかもヴェルヌは遥か昔19世紀、日本なら明治時代の作家。

『少年ケニア』の山川惣治や『鉄腕アトム』の手塚治虫を凌ぐ冒険ストーリー作家が現代以前の世界にいたことにとても驚いたと同時に、それらのストーリーがどれも個性的で分かり易く、心躍らせるファンタジーに満ち満ちていることで、創作というものは時代を超えるという事実に思い知らせてくれたのだ。

さらに、この様に少年時代の私の心を強く打った作家がもう1人いた。

同じ19世紀、ヴェルヌより少し後期のイギリスの作家、ハーバート・G. ウェルズである。

『タイムマシン』『透明人間』『宇宙戦争』『モロー博士の島』…等々…SFというジャンルを切り開いた。

多くの作品がその後映像化されている。

時空、四次元、宇宙人、バイオテクノロジー… 作品の多くは当時の科学的根拠に基づいたファンタジーで、ストーリーのリアリティーや説得力は子供の私にとっても理解し易く、子供向け大人向けを問わず夢中になって読み漁った。

この2人の作家、ヴェルヌとウェルズは私にとっては歴史上の双璧の巨人である。

同じ人間に生まれた身としては、どんな形であれ少しでもこの2人に近付きたいと願ったものである。

今思い返せば、『希望』という意味では子供は本当に自由だ。

願えば自分はどんな者にもなることが出来るとどこかで信じていた。

それが、人生の駒を先に進めれば進める程、選択の幅がどんどん狭まってくる。

それはまるで、『現実』や『環境』や『能力』というものが本来の自分の個性を削ぎ落としていく様だ。

その削ぎ落とされた『個性』の傷を癒すのが『創作』という妙薬である様に思う。

さてさて、私の少年時代のヒーロー像、ヒロイン像はまだまだ続きます…

『昭和であった 25〜私のヒーロー、ヒロインたち3 〜』へ…